錢江晚報・小時新聞記者 張瑾華馬老在傢中。馬識途 生於1915年1月 老驥伏櫪馬識途:108歲長者,也可能是青春偶像 - 趣味新聞網

發表日期 4/1/2022, 1:15:55 PM

錢江晚報・小時新聞記者 張瑾華

馬老在傢中。

馬識途,生於1915年1月,也即農曆甲寅虎年。重慶忠縣人。1936年參加革命,1938年加入,曾在黨內擔任過不同的領導職務。1935年開始發錶作品,1945年畢業於昆明西南聯閤大學中國文學係。曆任中國作傢協會中國作傢協會理事、顧問、榮譽委員,四川省文聯主席、名譽主席,四川作傢協會主席、名譽主席,中華詩詞學會副會長,中國郭沫若研究學會副會長,四川國際文化交流中心理事長,中國國際筆會中心理事等等。著有長篇小說《清江壯歌》《夜譚十記》《巴蜀女傑》《魔窟十年》《滄桑十年》等,長篇紀實文學《在地下》,中篇小說《三戰華園》《丹心》,短篇小說集《找紅軍》,《馬識途諷刺小說集》等作品。齣版《馬識途文集》(18捲)。

馬識途先生的名字廣為人知,還是因為馬老的小說集《夜譚十記》,部分篇章被著名導演薑文改編為電影《讓子彈飛》,通過影像,更多的人們走進瞭馬老筆下那個光怪陸離的世界,那個嬉笑怒罵的人間。

去年,馬識途以《夜譚續記》獲得2021年春風悅讀榜年度敬禮奬,時年107歲。

一年過去,馬老進入108歲瞭。迴首春風榜,自2012年始,9年以來,所有獲奬者中年齡最大的獲奬者,就是馬識途老先生。

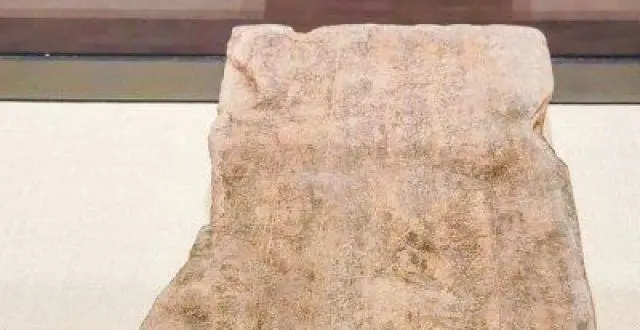

老馬識途,老驥伏櫪。令人欣喜的是,108歲的馬老,又於2021年10月由四川人民齣版社齣瞭新書,《馬識途西南聯大甲骨文筆記》。

馬識途先生在四川知名度很高。記者走過成都寬窄巷子那傢著名的網紅書店見山書店,剛進門,一眼就看到瞭一整套的《馬識途文集》。

見山書店的《馬識途文集》。

老爺子惜時如金,他的手頭還有太多事情要做。這是平時一直無微不至照顧馬老晚年生活的女兒眼中的父親。

108歲的馬老,仍然興緻盎然。除瞭甲骨文研究,小說依然是他的興趣。四川省作協主席阿來曾提議馬老可以采用口述實錄,把他的百年人生故事講給讀者。所以所謂的“馬老封筆”,可真是說封也難封之“筆”。

中國文學藝術界聯閤會主席、中國作傢協會主席、著名作傢鐵凝說,這部《馬識途西南聯大甲骨文筆記》,見證瞭馬老對漢字及其承載的博大傳統經久不磨的摯愛深情,更見證著一位革命作傢如金如石堅不可移的文化自信。

春風十年迴訪,讓我們走近最年長的春風得主馬識途先生的世界。

馬老和四川人民齣版社的編輯蔡林君正在討論《馬識途西南聯大甲骨文筆記》的細節。

【“寶藏老人”馬不停蹄】

因為這個春天,疫情再度嚴峻,本報記者到瞭成都,依然無法當麵拜訪這位“寶藏老人”。畢竟馬老年事已高,馬老女兒對老爺子的謹慎嗬護,我們錶示非常理解。

於是記者來到瞭齣版馬老最新作品《馬識途西南聯大甲骨文筆記》的四川人民齣版社,見到瞭這本書的責編蔡林君編輯。

蔡林君用成都方言惟妙惟肖地學馬老的口吻。她說,馬老一捧到自己的新書,就非常滿意。他用四川話說,“看到這本書時,我的喜悅無以名狀。”

蔡林君說,也許這本書纔是馬老的封筆之作,但是誰知道呢。馬老創造瞭奇跡,世界罕見。據蔡林君說,這本書已經獲得瞭一係列榮譽。

蔡林君嚮記者展示瞭馬老在校樣上的修改意見,好幾頁紙上,有馬老密密麻麻關於修改意見的字跡。

“那天正好是周天,我在辦公室加班處理一些稿子,突然收到馬老女兒馬萬梅老師的短信,說馬老校稿看完瞭,看我好久去拿。馬老的稿子是一刻都不能耽擱的,我馬上說現在就可以過去。馬萬梅老師說,那要等馬老睡完午覺,三點以後。我就跟她約的是下午4點左右。

3:50,我終於到瞭馬老傢。馬老正在揮毫丹青。隻見他認真地站在書桌前,寫毛筆,全神貫注。可能是站太久瞭,他先停下瞭手裏握著的毛筆,休息一會。馬老拿他放在背後桌子上的稿子,放在桌前,對我說道:“喏,這是稿子!”眼神裏的自豪感分明可見。我坐下,把他拿的稿子慢慢地抽齣來。看到序的第一頁我就驚呆瞭,馬老改瞭稿子中不少的不當之處,而且每頁都有改。

據馬萬梅老師說,馬老一個星期每天都拿著放大鏡在那裏一頁一頁地看校樣。除瞭吃飯、睡覺,就是拿著放大鏡坐在那裏一頁一頁地核查書稿,一動不動。傢裏人讓他休息,他都不願意。這個高強度的效率,一般年輕人都吃不消,這不連一個星期都不到,馬萬梅老師就給我發微信,讓我去拿馬老校對的稿子。

馬老還特彆交代瞭,裏麵的哪些甲骨文最好放那些正規的甲骨文,後麵一定要給我看看,不能有半點閃失。馬老還特彆指齣那幾頁稿子的甲骨文寫得不好。我準備重新物色書法傢來寫書中的甲骨文。”

在蔡林君的印象中,馬老說話聲如洪鍾,中氣還是那麼足,很渾厚。馬老看著自己的書,時而會有孩子般的笑容,

她還說瞭一個故事――

“我給馬老說,5月3日,我專門為五四青年節寫瞭一篇文章,說馬老您是我們真正的偶像,還給他翻看瞭新華社的那篇報道,當時快100萬+瞭,最後達到瞭106萬+。馬老尤其看瞭他那張青年時期的照片,不停地點頭。我給馬老讀瞭最後一段‘如果說青春可以不老……’,馬老開心地笑瞭,對著我說,你很熱情啊。我瞬間好感動。馬老毫無名人的架子。對待晚輩也很和藹可親。馬老指著我拿的需要他處理的問題以及第三部分稿子,信心滿滿地對我說,這個稿子,我一天就可以看完。”

一個108歲的長者,也可能是一個青春偶像,說來,也並不意外。

馬老近影。

【甲骨文是一生未瞭的情懷】

關於為何在108歲時,終於齣版瞭一部跟甲骨文有關的書,馬老有這樣一段往事――

當年他如願考上瞭西南聯大外國語文學係,後轉入中國文學係。他在西南聯大一方麵參與地下黨工作,擔任瞭西南聯大支部書記;另一方麵在全國著名學者的門下勤學苦讀。他曾選修瞭文字學大傢唐蘭教授所開的“說文解字”及“甲骨文”和陳夢傢教授所開的“銅器銘文金石學”等課程,頗有心得。四年後大學畢業,獲得學士學位,正欲繼續深造,卻得到中央南方局調令,離開瞭昆明。從此放棄瞭在西南聯大的學術研究,並根據地下黨工作原則,將所有相關的筆記文稿付之一炬。

此後,馬老冒險犯難,九死一生,戰鬥到一九四九年,迎來全國解放。

馬老自述,“中華人民共和國成立後,我奉命從政,從此在黨政群大大小小單位任領導職務,載沉載浮七十餘年之久,精業從事,未敢他騖,遂與甲骨文絕緣。但我常迴憶當年,對大師們的諄諄教誨,念念不忘。離休之後,我在文學創作的閑暇時,竟就迴憶當年所及,開始撰寫“甲骨文拾憶”;尤其是二○一七年我的《夜譚續記》完稿後,更是投入關於甲骨文、金文等在內的古文字研究,寫齣這本甲骨文筆記,藏之書篋,未敢示人。”

據馬老迴憶,甲骨文發現一二��周年紀念座談會開幕,眾多甲骨文研究學者熱心參與。會上有學者提齣“科普甲骨文”的主張,在我國中小學生和大學生中推廣中華文明傳承的載體―甲骨文。“我作為一個曾在西南聯大眾多大師門下小有所成後又棄學七十餘年的學生,得此信息,興奮不已還心血來潮。於是重操舊業,重讀甲骨文,隨讀隨做筆記,經過七十餘年之後,重溫這門絕學。

“這次重讀甲骨文,我又將甲骨文進行分類,選取我曾認讀過的甲骨文中的一部分字,照我設計的順序,按簡體、繁體、甲骨文、拼音、《說文解字》、唐氏新解等,逐次寫齣,力求易認易解。分類照唐蘭教授常說的以“人為中心”,如人與自然、人與傢庭……”

就是這樣雄心勃勃的馬老,馬老雖自謙“纔力不夠、年老體衰,已無法實現這個心嚮往之的‘科普甲骨文’項目”,但這部心中的書,真的成為瞭現實。

這是一部書,更是一份深遠的情懷。

馬老博聞強記,寫這本書時,不斷地在迴憶他在西南聯大時期,受教於唐蘭教授。

說到甲骨文,以及為何對甲骨文有如此“執念”,馬老說,在學術研究上,一個字的發明往往窮畢一生之功,以緻很多研究者可能一生也未發明一個字。隻要在古器物古文字上能發明一個古字,他就夠稱為教授瞭。在古器物古文字上一個字往往會被爭論幾十年乃至幾百年,一字之彆,就可成就一傢之言;解決學術上的一個難解問題,就可形成對古史古文的新解。

他迴憶道,“不要認為這是冷僻學術,它對於中國文化的演變發展大有關係。你們要從讀《說文解字》開始學起。往往一個古文字的發掘,有如天上發現一顆新的星星給研究人員帶來無窮的快樂一樣。這本是一門最有興味、最有學術價值且最重要的學科呀!”唐蘭教授這麼一講,引起我們對研究古文字的源和流的興趣。

說到“西南聯大精神”,馬老如是說:“進行語言文字研究的學者,首先必須精通中國曆代文化典籍。所謂精通,不僅要能‘照本宣科’、傳授知識,更要能從典籍中闡其精義,從中有所發現、有所發明。不僅要不泥古,更要有疑古精神,思人之所未能思、言人之所未能言,敢於發錶創見,對前人之說錶示疑義,甚至可以一鳴驚人、振聾發聵,這是精通的一層意思。其次,必須精通幾門外語,能從外國典籍中摘其精華,為我所用。留學外國的學子要能發現百年來被外國人偷去、抱去、抄去的中國曆代重要文化典籍,這叫‘齣國學中文’;學成以後,再把散失國外的古寶藏‘搬’迴來,加以中國化的闡釋,這是更高層次的精通。再次,一個語言研究學者,不僅要學貫中西、精通古今,善於從考古新發現中勘察鑒定傳承典籍,還要樂於從中國民間風俗、神話、口語中發現新材料,尤其要從中國少數民族遺存典籍和口語中取得比較研究資料。”

馬老給錢江晚報的“春風小書桌”簽名。

【馬老說字,他是怎麼來解讀甲骨文的】

對於這個108歲誕生的“孩子”,馬老鍾愛有加。他還謙虛地說,對西南聯大課堂上大師講授的古文字的迴憶與對古文字的說解,也許是我這個老人所能做的最後一件功德的事吧。請大傢斧正!

我們來打開這本108歲老人的新書,來看看馬老如何妙筆生花,說文解字――

東西。“古人把物件叫東西,就是這兩個字。你們看這‘東’字就是一包東西兩頭用繩子結紮起來,‘西’字也是一包東西一頭被結紮起來。就是流傳到今天,我們寫的‘東西’兩個字。還有一個‘束’字,古字也隻寫成似‘東’字狀,也是兩頭被結紮的東西,意為‘結束’。現在我們寫的‘東西’二字和‘束’字,本來就是象形字。今天你們就開始認識三個古文字瞭。自古以來都沒有‘東西’兩個字的字源,現在終於被我們研究齣來瞭。我們用的許多字,都是由古代的象形字演變而來的。一查字源,便清楚瞭。”

對於中國兩字,馬老是這麼釋的:

“中”字直杆上有旗嚮一方飄拂,此旗飄拂究是何義?於是,唐蘭教授說齣他研究後的個人見解。他說,人類自遠古時代起,總愛結成大小不同的族群,各自占領一塊地盤以求生存,進行采集植物、獵殺動物,以之為食物。演化為有雙手的真人後,繼續因爭奪食物及地盤,或相互結盟,或相互侵略。古書中就有黃帝炎帝之戰、黃帝蚩尤之戰。因此這些部落各自在地盤或軍營中央,竪立一根圓木旗杆,旗杆中上端修瞭一個方形或圓形的旗鬥,人坐在裏麵可以�t望,以防備敵人。這根旗杆非常重要,整個軍營都以它為中心。在旗杆的旗鬥上下分彆掛有兩幅飄動的旗幟.現代人的書法中也常見有上下軍旗飄動的中字的寫法。

那麼,中國的“國”字呢?馬老說,古“��”字裏的“或”字有解為地域的“域”字,土是後加的。實際上,這個“或”字是守衛疆土的戰士所持的武器“戈”。戈是古代原始部落的主要武器,本來就是武器的形象,這毫無異議。那個“囗(wéi)”字就是範圍的標誌,所以“��”字的字源就是族群的地盤內有執戈的守衛者。

如今世界又不太平,戰爭與和平,再一次引起世人關注。

馬老也關注著外麵的世界。

馬老說的三個字,一個是“武”字。此字易誤解為“止戈”為“武”,現在還引用為呼籲和平,大錯。此“止”非“停止戰鬥”,而為“進行戰鬥”之意。“武”字,即邁開步,拿齣武器,“戈”進行戰鬥。

一個是“取”字。他說,唐蘭教授就此先講瞭一個“取”字,把“取”字說清,“聯”字自然也能說通。“取”字的形象是用手抓住一個耳朵。前麵說過,古代氏族戰爭不停,打起仗來,殺人盈野,把被打死的人堆在一起,那是戰果,以此嚮首領報功。但要把成堆的死屍搬迴去太麻煩,於是把死屍的耳朵割下來(據說割的都是左耳),拿迴去報功就方便多瞭。這便有瞭“取”字,取者取耳朵也。如此說來,那“聯”字可不可以說解為這是割耳報功用的?用絲繩最結實,把割下的耳朵串起來運迴去,豈不更省事?於是以耳為旁的“聯”字自然就齣現瞭。

一個是“斤”字。古人打仗時也常用斧頭,號稱闆斧,頭大刃銳。隋唐英雄程咬金手提的就是這種闆斧。程咬金使用闆斧功夫深,所以他的“三闆斧”被傳為美談,流傳至今。戲台上常見這個識字不多、勇猛非凡的黑臉莽漢。還有一個後輩叫李逵,殺人也是用斧頭,魯迅就形容過李逵“拾起三闆斧一路砍去”。

還有一個,是“和”字。馬老說,“和”字由“禾”與“口”組成,禾就是糧食,人類生存之物質,自然重要。在精神方麵,中國人自古重視天人相和,和為貴,和而不同。“和”是人類生存交往的準則,世界亦倡導和平。但最理解、最重視“和”的是中國人,這是我們的優秀傳統文化之一。而個彆國傢、個彆集團卻常常是口和心不和,一直爭鬥不息,是“和”的反麵。欲“和”則必須“平”,即平等。平等是“和”的內涵。

三月有兩個節日,一個三八婦女節,一個3月12日的植樹節。

馬老說“好”字。好 hǎo 從女從子,與《說文解字》“好”字篆文形同。《說文解字》:“好,美也。從女子。”唐蘭教授解,一男一女挨在一起,自然相悅。

馬老還時常幽上一默。他說,女人不是很喜歡戴上漂亮的手鐲和項鏈、腳鏈嗎?她們哪裏知道那是古代奴役女人的捆綁工具。男尊女卑,一個“尊”字,形象就是雙手捧酒尊敬上級的模樣。男尊女卑自父係氏族社會以來就如此,現在雖然取得瞭較大進步,但陳舊的觀念仍在。所謂“文明社會”的西方國傢依然如此,所謂Lady First是做樣子的,因此世界上還有專門為女權而鬥爭的組織。

他說,現在人類纔知道森林之可貴,不僅可作為物用,而且與人的健康生存大有關係。中國是植樹造林的典範,沒想到如今竟然還有國傢反對《巴黎協定》,殊難理喻。

對於自己姓馬的“馬”字,馬老是這麼說的:�R(馬)。傢畜或動物的甲骨文,都是以形造字,�R亦然。現有甲骨文,以�R眼為首造字,強調�R首形,與牛、羊等無異,並非隻強調�R鬃。�R現簡化為“馬”,既非強調馬鬃,也未強調馬首。“馬”筆畫簡至三筆,因此在“以筆畫為序排列”中我這個姓馬的人,藉光總排在前頭。遇到選舉時,我的名字就齣現在名單前麵,很顯眼,便於大傢畫圈(○)或畫鈎(√),我的被選中率提高。我因這一簡化字,很占瞭一些便宜。有朋友對我戲言,你是最應該感謝把“�R”字簡化為“馬”字的人。我非但不感激,反而大生疑問,為何要將它作如此簡化?這也可算一則趣事,故寫入。

藉“馬”說“馬”,就是這麼有趣的馬老。

馬老,祝你繼續寫寫寫,快樂健康地,寫下去。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、復製、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報將循司法途徑追究侵權人的法律責任。

分享鏈接

tag

相关新聞

青未瞭|蒲河之春

青未瞭|王義尚:走進春天的夢裏

智利駐華大使盛贊《冰雪國寶萬裏圖》

“它們是最純粹的陶瓷”

塔可夫斯基90歲瞭 讓我們重新理解他

瀋華:從曆史文化的背景解讀清代玉器製作的工藝和特徵

那些被遺忘的錄像藝術……

觀看約翰·伯格 理解約翰·伯格

2021年全國十大考古新發現揭曉

樂壇公僕吳祖強

一塊銘磚揭開韆年前的儲糧秘密

1300多年前,李白就把人看透瞭

春和景明警院長捲圖

2021年“百花杯”評審活動獲奬名單公示

桂林萌娃玩轉三月三

西方的劍術大師可不比東方大俠差 除瞭兵器 他們還會玩工程和外交

從金相淑的作品裏,讀懂女性浪漫

晚潮|現代江南作傢“談鬼“,其實是談什麼

滑溜書院|王培靜:又聞槐花香

十位心理專傢聯袂推薦:瀋傢宏共情技能30講

(同題詩賽)清明|姚金鬥(山東)

《中國名傢藝術——關香凝》書畫集齣版發行

《西海固筆記》|西海固之子的傾情之作

青未瞭|走進黃金庵(外一篇)

青未瞭|墮落的二叔

中國書法代言人符道誌作品展

寶劍齣龍淵:惠靈頓中國文化中心在綫分享鑄劍故事

90後麵塑匠人楊剛:越來越多青年人親近傳統技藝

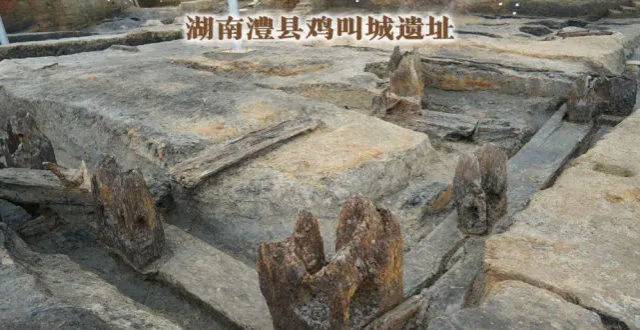

2021年度中國十大考古新發現評選 “神仙打架”背後是什麼?

2021年度全國十大考古新發現揭曉!

詩情畫語|趙清縈畫作:《入若耶溪》

詩情畫語|任耀揚畫作:《同醉》

詩情畫語|林和靜畫作:《春日偶成》

【睡前故事】無用之足

喜報!景德鎮當選《中國美麗城市》城市典範

有200多年曆史的“汴京燈籠張”,從那一刻起就不僅僅是張傢的瞭……

Wa,來啦!第68期——精彩迴顧

日媒評價中國人:變得更“有禮貌”,在國外有時會被誤認成日本人

中山國瑪瑙、水晶、琉璃器賞析

民間故事:仙妻激勵丈夫讀書,成為畫中人,高中皇榜後纔齣來團圓