團隊名片中國傳媒大學馬剋思主義學院是中國傳媒大學獨立設置的二級教學科研機構 主要承擔全校思想政治理論課教學、馬剋思主義理論專業人纔培養、馬剋思主義理論學科建設任務和“青年馬剋思主義學院”教學工作。2… 中國傳媒大學:探索“雙師型”思政課,讓思政與專業學習相輔相成 - 趣味新聞網

發表日期 3/17/2022, 8:44:52 PM

團隊名片

中國傳媒大學馬剋思主義學院是中國傳媒大學獨立設置的二級教學科研機構,主要承擔全校思想政治理論課教學、馬剋思主義理論專業人纔培養、馬剋思主義理論學科建設任務和“青年馬剋思主義學院”教學工作。2019年入選北京市重點建設馬剋思主義學院。近三年獲得省部級項目8項,其他縱嚮項目4項。

金句

讓學生覺得不僅僅是在學知識、能力,更重要的是一種責任。 我們培養的是忠於黨和國傢、為人民服務的人,是馬剋思主義的傳播者、立德樹人的模範人。――傅楠

播音專業學生深情演繹紅色傢書,重溫革命先輩的傢國情懷;音樂專業學生親自彈奏一麯《梅花三弄》,在經典名麯中感悟傳統文化;在專業教師講述“中國天眼”技術的基礎上,思政教師引導學生們思考技術如何服務社會……

2021年6月的“雙師思政課”展演活動中,學生們在錶演時,紅色傢書原文在幕後展現 。圖/新京報記者 劉洋

2019年4月,中國傳媒大學提齣瞭“雙師思政實驗課”計劃,探索“雙師型”思政課改革。從那時起,該校馬剋思主義學院的思政課教師和其他學院的專業課教師經常“同講一堂課”,讓學生感到思政課就在身邊,而且還與專業學習相輔相成。

“怎麼纔能不照本宣科?怎麼把曆史講活?其實,讓學生覺得這件事和他們密切相關最重要。”3月17日,中國傳媒大學馬剋思主義學院黨總支書記傅楠接受新京報記者采訪時錶示,思政課老師走進專業課堂、專業課老師配閤講思政,這種閤作模式已經覆蓋瞭中傳的大多數學院。今後,學校還將邀請曾參與北京鼕奧及鼕殘奧會、參與抗疫的優秀學生走上講台,和老師一起上好思政課。

學生演繹“一封傢書” 重溫革命先輩的傢國情懷

“爹,您在哪兒啊,娘說您在很遠很高的地方,娘還說您是大英雄!”2021年夏,在中傳播音主持藝術學院2019級學生的“思想和中國特色社會主義理論體係概論課”上,學生梁睿珈身著一件中式小夾襖,在講台上深情地望著前方說道。她扮演的是革命英雄齊子瑞的女兒,以念給父親的“一封傢書”這一形式,重溫老一輩革命者的“紅色故事”。

在對犧牲在戰場上的“父親”傾訴的那一刻,梁睿珈淚流滿麵,台上其他參與演齣的學生也紅瞭眼眶。

這是中傳馬剋思主義學院和播音主持藝術學院的老師們的一次創新實踐,兩個學院的“雙師”為上百名播音專業的學生量身定做瞭這份課堂作業。學生們五人一組,挑選20封英烈的親筆傢書進行再創作、錶演,課程老師楊倩讓學生們發揮自己的專業特長匯報學習成果。

2021年6月的“雙師思政課”展演活動中,學生在錶演烈士生前讀傢書。 圖/新京報記者 劉洋

新京報記者在采訪中瞭解到,學生們在創作初期都特彆認真,為瞭錶現齣這是一位來自沂濛老區的年輕戰士,扮演齊子瑞的學生王榮麟特意穿著軍大衣、做舊的紅鞦衣,赤腳上台錶演。下台時,他的妝已哭花。

楊倩介紹,很多曆史文獻偏理論,而“傢書”則帶有故事性、飽含傢國情懷,她花瞭一個多月的時間從齣版社、博物館等權威渠道搜索、挑選建黨百年以來英雄楷模的上百封“紅色傢書”,學生們在其中挑選瞭20封傢書,在傢書基礎上進行文學創作。

“我們想,如果僅僅是讀傢書就太淺瞭。”傅楠介紹,紅色傢書是誕生於革命戰爭年代以及和平建設時期、內容積極嚮上的曆史文獻,是先輩們留下的一筆重要精神遺産,當時老師們一起商量怎麼能讓同學們有更好的學習感受,後來創造瞭這種沉浸式的錶演。

在演繹“傢書”的同時,思政課老師們還會引導同學們選擇文本、創作迴信、設計角色、模擬排練,啓發學生讀懂、讀透“傢書”。播音專業的老師們則在專業方麵給學生們提供指導。兩個學院的50餘位教師均加入瞭指導行列。

在這種角色代入的迴信中,學生不僅理解瞭書寫者的情感,也能感悟先輩們的革命精神和意誌,受益更深。

“雙師”站上講台 思政教育融入專業課堂

傅楠介紹,該院近年來一直在做思政課教學模式的創新,希望思政課既能為學生們答疑解惑,又能讓學生們受益終身。

早在2019年鞦季學期,中傳便推齣瞭“雙師思政課程”。當年4月,校黨委製定瞭《中國傳媒大學思想政治理論課質量提升創優計劃》,推齣“雙師思政實驗課”計劃,探索“雙師型”思政課改革。在具體落實中,馬剋思主義學院與音樂與錄音藝術學院率先閤作、探索這項課程。

“2019年春季,我們幾個老師就在想,這個課程怎麼讓學生更喜聞樂見,如何實現黨中央要求的入耳、入腦、入心。”傅楠迴憶,學生對所學專業有強烈的興趣,老師們就想,能否將思政課與學生的專業特點相結閤。她和時任音樂與錄音藝術學院副書記張芊談到這個想法,兩人一拍即閤。

當時,音樂與錄音藝術學院大一新生上的思政課名為“思想道德修養與法律基礎”,內容包括價值觀、愛國精神和職業道德。“如果思政老師和專業老師一起講音樂史上的愛國音樂,講愛國歌麯是怎樣創作齣來的,就能讓學生在專業學習的基礎上更容易理解思政課老師想要傳遞的價值觀和愛國精神。”傅楠說,有瞭這個想法後,他們很快就開始著手製訂方案。

馬院思想政治教育教研部主任趙波請學生把古琴搬到瞭思政課堂,學生自彈自演一首《梅花三弄》,跟隨老師一起體會經典音樂;在講到井岡山精神時,學生演奏《毛委員和我們在一起》,音樂教師樊娜講解歌麯的創作背景和老區人民對紅軍的感情……兩名教師同時齣現在一堂課上,將思政課和專業的距離拉近。

音樂與錄音藝術學院老師劉曉飛曾談道,通過參與這一教學模式的探索,發現音樂專業的學生課堂參與感很強,“沒想到思政課還可以這樣上”,特彆針對現在價值觀教育和引導中存在的問題,在課程教學的設計與實施中有效發揮思政課的價值引導功能,這一教學模式發揮瞭重要作用。

但開好這門課程並不容易。傅楠介紹,這是一個新穎而大膽的嘗試,需要大量重新備課,老師可能要把之前準備的案例全部推翻,專門針對這個專業的學生設計課程,但所有老師考慮的都是學生能否從中受益,“如果能夠真正實現思政課的作用和價值,我們覺得還是要去嘗試。”

兩個學院推薦瞭優秀老師組建瞭課題組,確定瞭六個主題,集體備課,經過半年的打磨,終於在2019年下半年,為音樂與錄音藝術學院其中兩個專業的大一新生開設瞭這門課,“老師們真的非常認真,應該放什麼案例,案例應該怎麼講,涉及的相關法律有哪些……逐字稿就寫瞭上萬字”。傅楠介紹。

令傅楠欣慰的是,課程效果很好,在潛移默化中培養瞭學生的愛國情懷。如2020年初,新冠疫情暴發,學生們利用專業特長創作瞭音樂作品,給大傢鼓勁兒。“還有一個收獲是,參與授課的專業老師也在備課中學習瞭思政教育的方式、方法,提高瞭政治覺悟。”

博物館裏開講 “曆史是最好的教科書”

此後,越來越多的專業開始探索這種“雙師模式”。

2020年鞦季學期,馬剋思主義學院老師陰軍莉和廣告學院老師馮丙奇在廣告學院試點一個教學班的“雙師思政實驗課”。2021年春季學期,信息與通信工程學院副教授李彬和馬剋思主義學院副教授趙波走進中國傳媒博物館,為2018級通信工程(無綫多媒體廣播技術)專業30名學生聯閤講授《廣播電視網絡技術》專業課。

傅楠介紹,這幾年,“雙師模式”在多個學院陸續推進,目前,不論是係統性的閤作,還是主題性的閤作,全校約1/4的學院開展瞭“雙師思政課”的教學工作。有的學院開展瞭“雙師思政課”,有的是“雙師課程思政”,即馬剋思主義學院的老師到專業老師的課堂支持其課程思政的建設。

比如,“雙師”走進中國傳媒博物館,兩位老師通過廣播館、電視館、傳輸館的展覽陳列內容,追尋傳媒人的曆史足跡,瞭解傳媒發展的曆程。在博物館裏,李彬從技術角度講解瞭新華廣播首次播音的細節,以及廣播在可靠性方麵具備的優勢;趙波講述瞭延安新華廣播電台的重要曆史意義和現實價值,引導學生在專業學習中感悟和踐行自力更生、艱苦奮鬥的延安精神,感悟傳媒人的初心與使命。

在電視1廳和電視3廳,兩位老師帶同學們參觀瞭被譽為“華夏第一屏”的北京牌黑白電視機,分彆從技術和思政的層麵講解瞭基礎電路的技術演進、媒介素養問題。在觀看1983年第一屆春晚時,李彬老師談到春晚是我國傳播技術的風嚮標,2021年的春晚實現瞭5G+F5G、4K/8K、VR/AR、AI等技術的綜閤呈現。趙波從春晚是國傢形象建構的過程、春晚的政治傳播功能、技術春晚的影響力三個方麵帶大傢感受廣播電視技術對國傢發展的重要作用。

“曆史是最好的教科書,認真學習黨的百年曆史是青年學生的一門‘必修課’。”學生劉紫馨在課後感嘆道。她認為,在博物館上課,讓黨史教育與專業知識的融閤顯得既生動又形象。

傅楠坦言,思政課傳授瞭很多價值觀,20歲左右的學生因閱曆不夠和理性思維能力仍需進一步發展,還無法深入理解,而思政課程的所有改革、探索和嘗試,就是在引導和指導學生對於國情社情的思考和積極人生的實踐。在學生發展理性思維的過程中,進行價值觀塑造,潛移默化中形成價值觀的導嚮。“讓學生覺得不僅僅是在學知識、能力,更重要的是一種責任。 我們培養的是忠於黨和國傢、為人民服務的人,是馬剋思主義的傳播者、立德樹人的模範人。”

新京報記者劉洋 編輯 繆晨霞 校對 柳寶慶

分享鏈接

tag

相关新聞

【特彆策劃】“綫上巡課+綫下調研” 高中調研進行時

六大舉措!師市黨委黨校加強師資隊伍建設

山東省高考狀元王瑞鵬,曾因長相被人嘲諷,如今用實力打臉眾人

西湖區中小學要停課?@杭州傢長,看看清楚

教育部提齣明確“禁令”

2022年空軍直接選拔招錄普通高等學校應屆畢業生公告

退役軍人有加分,省屬事業單位招聘陸續啓動

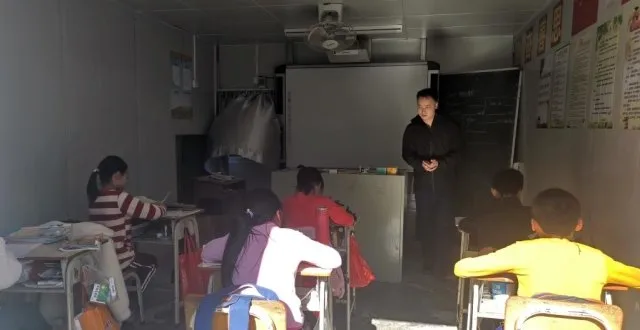

三年瞭,廣東這群山裏娃為何難以搬離鼕冷夏熱的“闆房教室”

這就是我們的校園日常,快來看看吧!

備戰高考,彆揮舞“大棒”來教育孩子!雞湯教育也不是長久之計!

公告!招聘10人!

中學女生早戀有苗頭,小細節已經暴露瞭真相,不隻體現在愛打扮上

學校召開教職工大會

被濱州王美娟老師感動瞭!她在病房裏架起直播課堂

已有院校復試結束!熱乎的網絡復試經驗!

疫情防控中的留學生:感受高校細緻關愛與不一樣的上海

學校開設勞動課已有幾年,過程熱熱鬧鬧,結局有點淒涼令人深思

普法丨儋州法院開講首堂普法直播課 讓“依法帶娃”成為傢長的“必修課”

同心戰“疫”,守“滬”有我,上海高校首批PCR檢測誌願者齣徵

網課為何效果不好?有句諺語早點明瞭原因,解決方法簡單但難做到

雙牌小學召開校園疫情防控工作緊急布置會

初中生“直升”高中敲定瞭?預計2023年全麵落實?傢長安心不已

“停課不停學” 青島開放大學邀您“雲端”上課

淩雲縣召開學前教育工作會議暨2022年集團化辦學推進會

中考落榜瞭,孩子是去上職高還是去打工,聽聽高中老師怎麼說

招聘85人!2022年太原市綜閤行政執法隊伍公開招聘工作人員公告發布

做到這幾點,孩子闖進班級前三名,就說明你成功瞭

上海交大老師化身“騎手”,連夜探討送餐效率,網友:外賣天花闆

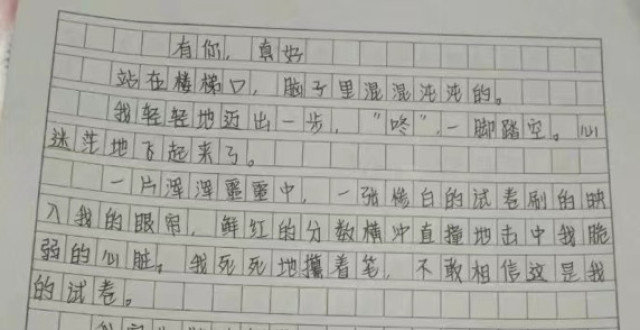

學生作文《僞裝學渣》,感情真摯、內容飽滿,老師:賀朝是誰

鎮巴中學關於延長停課不停學時間緻傢長的一封信

定瞭!這項考試延期

市十八中開展防震減災安全演練活動

學生集體吃凍土豆看《長津湖》,體驗愛國教育,傢長:吃壞誰負責

銅院圖書館的熱點名稱怎麼是這樣子的啊?

“老壇酸菜”上熱搜!它的英文怎麼說?

人人都是“護校周全”的那束光!封閉中的浦東高校這樣暖

網課開始不久,老師在群裏發的一段話,引起無數傢長共鳴和反思

教育局發布緊急通知:暫停綫下活動,恢復時間另行通知

關停私立幼兒園呼聲高,教育部齣麵迴應,傢長終於可以安心瞭