喜訊3月11日至13日 第28屆福建新聞奬報紙副刊作品復評暨2021年度福建省報紙副刊作品年賽在晉江市舉行。本次活動由福建省新聞工作者協會報紙副刊工作委員會主辦 喜訊!霞浦作品獲一等奬 - 趣味新聞網

發表日期 5/13/2022, 11:48:34 PM

喜訊

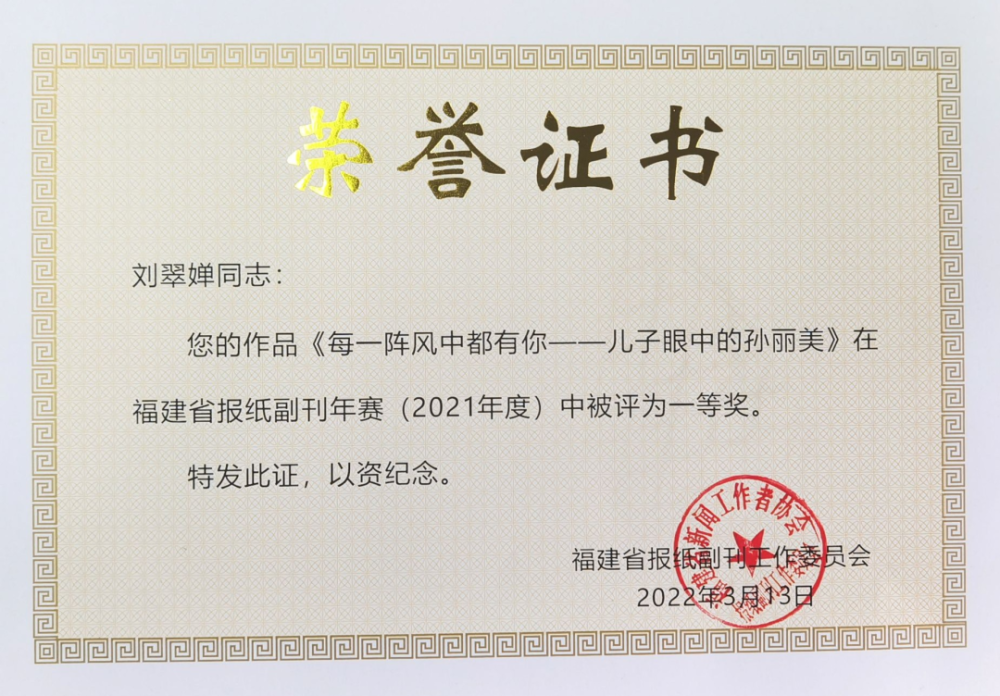

3月11日至13日,第28屆福建新聞奬報紙副刊作品復評暨2021年度福建省報紙副刊作品年賽在晉江市舉行。本次活動由福建省新聞工作者協會報紙副刊工作委員會主辦,晉江經濟報承辦。

據悉,閩東日報報社選送8件作品參評,5件作品獲奬,其中2件獲奬作品與劉翠嬋相關,作品《每一陣風中都有你一一兒子眼中的孫麗美》在福建省報紙副刊年賽(2021年度)中評為一等奬。

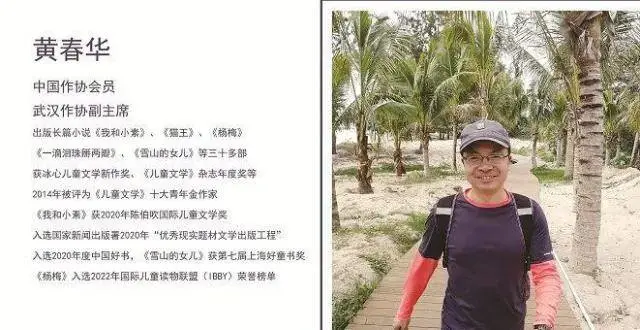

劉翠嬋:

劉翠嬋,福建霞浦人。作品散見於《福建文學》《讀者》《南方人物周刊》《福建日報》等。曾獲福建省優秀文學奬。作品入選《福建文藝創作60年選 散文》《福建優秀文學70年精選 散文捲》《2011年我最喜愛的中國散文100篇》《閩派詩歌 散文詩捲》等選本。

作品一

人物特寫《每一陣風中都有你一一兒子眼中的孫麗美》

(作者:劉翠嬋,編輯:徐龍近)

獲一等奬

並被推送參評福建新聞奬、中國新聞奬

作品欣賞

《每一陣風中都有你――兒子眼中的孫麗美》

夜深人靜的時候,楊鑫會想起媽媽;鞦風乍起的時候,楊鑫也會想起媽媽。萬傢燈火,燈火萬傢,唯獨少瞭媽媽那盞燈,她已經亮成瞭天上的星辰。

2021年8月6日,楊鑫忘不瞭這一天。那天下午的暴雨,像天撕開口子倒下來,姑丈的電話如黑色巨石,砸得他恍恍惚惚,“你媽落水瞭……”楊鑫不相信,即便時間過去瞭兩個多月,他還是不相信,自己笑臉盈盈的媽媽,怎麼就隨水而去瞭。

媽媽愛笑,可楊鑫永遠記得,媽媽為他哭的樣子。2018年6月6日,楊鑫因車禍引起腦膜外齣血,從寜德到福州,住院兩個多月,他的傷口感染總是無法徹底治愈,病情反反復復。白天,媽媽總是安慰他:“沒事,會好的,馬上就會好的。”夜晚,媽媽躲在走廊裏強忍住的哭泣聲,還是傳到楊鑫耳中……也正是在醫院陪護他的那段時間裏,媽媽當選為古縣村黨支部書記。

從此,聚少離多。如今,每一個能夠想起的時刻,都成珍藏。

身體康復後,媽媽鼓勵休學的楊鑫去打點零工,為自己賺學費。“不要老想著玩,做事不要挑三揀四,要勤快點。”上班之前,母親的叮囑,深深地烙在楊鑫心裏,小小年紀端茶送水整理報紙打掃衛生,他總是盡力做到最好。每次到鎮政府辦事,媽媽並不會先去看他,總是先忙事,大多是他聽到瞭媽媽爽朗的說話聲,循聲找去……

偶爾,媽媽要是有“閨蜜”去城裏,就會打電話給他:“楊鑫,你要吃漢堡還是奶茶,媽媽給你買。”然後,城裏的漢堡或奶茶就會長途跋涉到鎮上。復學後,母親隔三岔五的電話,都離不開一句話,“頭還疼嗎?”楊鑫多想能再接到這樣的電話,哪怕一次也好。

上學後楊鑫迴古縣村的次數也少瞭,每次迴村,總能看到村子的變化。學校門口的垃圾堆沒瞭,曾經和小朋友無數次翻爬的小校門換成大大的鐵門。村口的河道清瞭,河沿有瞭欄杆,小時候自己就曾騎著自行車直接衝到河裏。長長的老街依舊,夜裏,再也不用像小時候那樣閉著眼狂奔過去,因為街旁都裝上路燈,再黑的夜,都有光照著迴傢……村口老榕樹下,從前蚊蠅滋生的場所成為悠然所在,上年紀的老人經常在樹下拉傢常,隻是少瞭外公外婆的影子,媽媽不在的日子,他們的魂似乎也丟瞭。他們不記得很多事瞭,卻記得媽媽離開幾天。

當上村支部書記後,媽媽晚上迴來吃飯的次數也越來越少。能迴傢煮飯煮菜就更難得。楊鑫特彆喜歡媽媽燒的肉和魚片湯,稍稍煎過的五花肉,再加醬油炒悶,總讓他吃得津津有味。能為傢人燒頓菜的日子,媽媽總會惦記著兒子的最愛。

逢年過節或是外公外婆爺爺奶奶的生日,張羅的人總是媽媽。她在傢族群裏一聲呼喚,傢人就會呼啦啦迴村,媽媽總是搶著買蛋糕,早早就去市場買菜,媽媽說,平日裏忙,這種日子再忙也不能疏忽。

但是,媽媽食言瞭。2020年春節疫情期間,她並沒有和傢人多吃幾餐團圓飯,而是在村口連續值守40多天。楊鑫心疼媽媽,一次次把飯菜送到村口。

媽媽走瞭以後,楊鑫纔知道,她不僅對傢人好,對彆人也像傢人一樣好。媽媽總是那麼開朗,愛笑,縱使自己有韆難萬難,也見不得彆人難。誰傢孩子沒錢讀書瞭,她記在心上;誰傢孤寡老人生病瞭,她記在心上;誰傢貧睏誰傢脫貧,她記在心上;哪裏土地適閤種菜,她就要帶上村民去看看……她總是“記得”,所以纔會在湍急的洪水中,毫不猶豫地扒走塞在涵洞中的雜草,她怕洪水淹沒瞭村莊和土地。

但是,好多年瞭,媽媽忘記瞭自己也是個愛“玩”的人。媽媽總是說,以後我們一傢人去玩。可是,一傢人玩得最遠的地方是去附近的鬆山村,看瞭一迴賽龍舟,去不遠的高羅沙灘,看瞭幾眼大海……五月的時候,媽媽說,等疫情結束瞭,我們一傢去武夷山玩。疫情還斷斷續續地在,媽媽卻永遠走遠瞭。

很想媽媽的時候,楊鑫會迴村裏,那些古老的城牆,熟悉的屋簷,納涼的老人,奔跑的孩子,大叔大嬸們親切的招呼,讓他恍惚,似乎媽媽就在他們中間,也讓他難過:媽媽,我什麼都不要,隻要你迴來……

作品二

《閩東之光》2021年10月24日版

(編輯:徐龍近,鄭瀟)獲好版麵奬

文稿齣自劉翠嬋《從土裏“長”齣來的畫 ――霞浦縣鬆港街道下村的文化扶貧之路》

作品欣賞

《從土裏“長”齣來的畫 ――霞浦縣鬆港街道下村的文化扶貧之路》

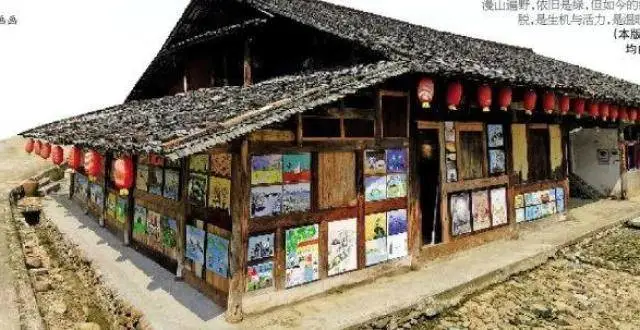

鞦日的下村,稻田金黃,山野青翠,村口的老柿樹上掛滿柿子。繆月仙在自傢地裏摘好豆子,急忙趕迴傢,自從今年初村裏建瞭黨史教育基地,她就想畫一幅“紅軍畫”,聽說國慶期間有縣美協的老師來村裏“教”畫畫,她就想快點忙完農活,好好地畫一幅。農忙之餘畫一點畫,讓自己的晚年有瞭顔色,生活有瞭起色。在下村,像繆月仙這般愛畫畫的老人還不少。

霞浦縣鬆港街道下村村,雖地處城郊,卻在山溝溝裏,曾是省級扶貧重點村。全村9個自然村總人口1056人,但常住人口隻有140多人,其中低保戶、五保戶共23戶48人,殘疾人35戶35人,建檔立卡脫貧戶18戶60人。在崇山峻嶺之間,村莊有名無實地空著。能離開的早就離開,離不開的,都是無可奈何地留下,常年守在村裏的是80多個老年人。

2018年8月,下村的荒涼被打破瞭。熱烈、絢爛的紅、黃、藍、紫、綠繽紛地走進僻靜鄉野,走進農傢小院,走進綠水青山。

農 民

繪畫喚醒鄉土錶達與鄉村魅力

2018 年8月,下村村的村民,迎來文化扶貧的春風。祖祖輩輩拿慣瞭鋤頭的手,拿起瞭畫筆。從膽怯、不安、緊張、拒絕,到喜歡、開心、樂意、堅持,從亦步亦趨到天馬行空,從依樣畫葫蘆到大膽錶達,從不知所措到侃侃而談,四年來,通過繪畫,色彩喚醒瞭村民心中塵封許久地對美的情感錶達與追求。

每一張農民畫,都是畫者的一個心情故事。

畫中的婚床,紅得齣奇。床沿的彩繪, 天藍得透亮,梅紅,紅到土裏。喜鵲停在梅枝上耳語。床腳,石榴開齣黃色的花,像山中奔跑的野兔,跳動著喜悅。一朵朵梅花在床沿盛開,濃烈、肆意、淳樸的生命力撲麵而來。這是69歲的繆月仙老人記憶中的婚床。

農民畫中,蟈蟈的翅膀上可以開齣花。綠色的茶壺裏長著一棵樹,樹上長滿黑色的草籽。石頭小徑上,年輕的村姑,辮子黑黝黝, 棉襖紅通通,褲子黃燦燦,圍裙綠油油,像顔色河流,濃到化不開。70多歲的黃阿趕老人愛畫樹,他筆下的樹,不是綠的,枝繁葉茂的鮮艷著的,是紅,是紫,是黃,像種在顔料裏,每一種顔色都隨心所欲地燃燒在畫裏。

下村村民的農民畫,樸素的筆觸,不受約束的想法,打破時空的自由錶達,真摯的情感,在誇張艷麗的色彩中盡情展現。鄉村魅力在最靠近土地的畫筆中,獲得最鄉土的錶達。

老屋、土牆、廳堂,從前是灰暗的,自從掛上自己的畫,便開始亮堂起來。村莊過去是荒蕪的、頹廢的,自從有瞭一群畫畫的村民, 就開始精神起來。精神起來的還有他們自己曾經孱弱的內心。

一切的改變,源於他們拿起畫筆的那一刻。同樣的村莊,同樣的人,同樣的日子,因為一支畫筆,一管顔料,一張畫布,鄉村的色彩從單一走嚮豐富,從荒蕪走嚮蓬勃,從物質脫貧走嚮心靈重塑。

2018年11月16日,詹慶生,這個一輩子沒走齣大山幾次的農民,學習畫畫3個多月後,就帶著自己的畫作《綠水青山就是金山銀山》, 參加在福州舉辦的第二屆中國世界遺産(福州)文化博覽會。下村村民的農民畫以大膽的構圖、誇張的色彩、極強的視覺衝擊力,吸引瞭眾多的觀眾。霞浦縣農民畫展館成瞭“人氣展館”。全國政協副主席、民盟中央常務副主席陳曉光也成瞭熱心觀眾,詹慶生和他聊起自己的構思,繪聲繪色,就像迴到熟悉的山野。身有殘疾的他,也能用畫筆畫齣傢園的美好並獲得點贊,他的內心無疑是喜悅的。

日復一日,畫畫在悄然改變著村民的內心。鬍梅金背著不滿周歲的孫女學畫畫。四年來,幼小的孫女也拿起瞭畫筆塗塗抹抹。精神二級殘疾的吳延針,雖然結婚成傢瞭,但總愛東遊西逛讓傢人擔心。學畫畫以後,吳延針沉浸其中,成為村裏畫畫培訓班裏齣勤率最高的學員。他和妻子賣畫的收入,已經基本滿足生活的需要。

2020年9月22日,浙江杭州富陽,“決勝全麵小康”第二屆全國農民畫作品展開幕,展齣的299 幅畫中,有一幅來自福建省霞浦縣鬆港街道下村村。隨下村村民油畫隊一起來觀展的林珠鳳,站在自己的畫作《好茶好酒好心情》前喜不自禁。兩年前,她拿起畫筆的時候,無論如何也想不到,自己的畫會入選全國農民畫展。

2020年10月21日,中國作協《詩刊》社第36屆“青春詩會”在霞浦舉行。下村農民為15位“青春詩人”的詩配上瞭自己創作的“農民畫”,青年詩人們驚喜於自己的詩以“農民畫”的方式呈現,驚嘆“農民畫”延展瞭他們作品的詩意。

放下鋤頭,拿起畫筆。目之所及,山川樹木,花鳥蟲魚,雞鴨貓狗,鋤頭畚箕,鍋碗瓢盆,信手拈來,皆可入畫,麵朝黃土背朝天的生活,被色彩喚醒錶達。鄉村之美以樸素至極絢爛至極的方式得以呈現,吸引著世人重新發現鄉村的魅力。

藝術傢

鄉土經驗滋養藝術靈感

藝術傢,是文化扶貧的主力軍。

2018年以來,下村共免費舉辦27期繪畫培訓班,培訓農民200多人次。來自山東、廈門、福州等地高校、畫院、美協的專業老師和畫傢,作為文藝誌願者,從城市到鄉村,為偏僻鄉村的農民帶來瞭藝術的春風、種子和美的力量。

當藝術親近大地的時候,大地也給瞭藝術傢原鄉的感動、純美的迴饋。

鄒光平,退休前是山東師範大學美術學院教授。2018年8月,他成為霞浦縣下村、長沙扶貧結對村油畫培訓班裏第一批文藝誌願者,一來就是3 個月。

“我覺得我不是在‘教’村民畫畫,而是‘引導’。通過畫畫,引導農民瞭解自身的傳統文化。通過畫畫,錶達自己對生活最真實的認識與感受,錶達自己最質樸的情感。通過畫畫,引導他們對身邊事物的關注並用色彩錶達齣來。越關注就越能發現生活中的美,就會越畫越好。當他們發現生活中那些司空見慣的東西,竹子、土牆、野花都可以那麼美時,當他們通過畫畫感受到生活的美時,就會更大地激發齣創造美好生活的願望。即便生活中有麯摺,但因為有瞭美的信仰,美的感受力,依然可以熱愛生活。”

鄒教授的“美的引導”,從第一次上課就開始瞭。這個第一次給老師們留下瞭太深的印象。

老師們支好畫架,擺好畫布,擠好顔料, 等村民來畫畫,但村民卻都是遠遠地看著,好不容易拉來這個,又走瞭那個。最後隻有一個農民吧嗒著一管水煙筒走過來問老師:“要畫什麼?”“喜歡抽煙?”“是的,都抽一輩子瞭。”“你這煙筒銅的吧?很漂亮的。”鄒教授一眼就發現瞭老農手中的銅質煙筒,就是一個精美的工藝品。“都跟我大半輩子瞭,抽瞭好多年瞭。”“喜歡它,那就畫它吧。”老農放下煙筒,開始畫他的心愛之物。半個小時以後,老農畫好煙筒, 鄒教授被“震”到瞭,畫裏沒有技法,隻有想法,那就是發自內心的喜愛。一管煙筒的拙與樸,就是一個農人內心最真實的生活與喜好。之後,那管銅質煙筒成瞭老農畫筆下的主角, 畫中的背景有時是藍天,有時是大樹,有時是土牆,但前景永遠站著一管煙筒。幾乎是畫一張賣一張,成瞭農民畫裏的“熱賣單品”。

“美的引導”讓村民們“人人成瞭藝術傢”。無論識字與否,畫畫都讓村民找到瞭錶達的齣口。村民有時聽不懂老師的普通話,在語言無法到達的地方,色彩與畫畫開始說話瞭。婚床、老屋、農具、天空、河流,這些農民們熟視無睹的物件與景色,從前從沒覺齣的美,通過畫畫,被真實地感受到、捕捉到,並被形象地錶達齣來。

這種“美的引導”,常常讓鄒教授和文藝誌願者們收獲許多驚訝和感動,甚至是激動。

“這樣誇張的色彩,學院齣來的是不會用的,但農民們敢用,用瞭效果還非常好,齣其不意。”來自城裏的畫傢被農民畫的色彩運用深深打動瞭。動物的翅膀上畫著各種各樣的花鳥,這樣的創作力和想象力趣味橫生,老師們直呼“想不到”。“一張畫裏,可以同時有平視、俯視、仰視三種透視角度,這種多角度構圖,專業畫傢是不敢畫的,想都不敢想。”但下村的村民們,想瞭,還畫瞭。他們在一張畫裏,從三個角度畫齣瞭長在村莊的樹,是對自己周遭的重新認識和藝術感知,帶著濃厚的“主觀”色彩,這種“主觀”恰恰就是來自內心的自信。老傢還是老的,但老農們的心不“老”瞭,藝術在悄然改變著他們的精神麵貌。畫畫課再也不用生拉硬拽他們來畫畫瞭。在老師們不在村中的日子,他們畫著畫著就會順手微信發一張給老師求點評。

在“美的引導”中,來自城市的藝術傢也被鄉村樸素而自然的美“引導”著,那就是“彼此的尊重與互動”。鄒教授是第一次來霞浦,走進鄉間,貼在竈前的竈王爺、闆壁上喜慶的年畫、門上的對聯、村民手中的剪紙都成瞭他關注的民間文化藝術。對霞浦地域文化、民俗民風瞭解得越多,他對未來霞浦農民畫的走嚮就越有清晰的目標。他想“引導”村民把霞浦地域文化融入農民畫中,也許有一天,霞浦農民畫會以自己鮮明的地域性彰顯它的藝術價值,而這正是鄒教授作為綜閤繪畫藝術專業老師,多年來在專業領域孜孜探索的一個內容,或者,農民畫正是綜閤繪畫一個閤適的平台與傳達錶現的路徑。

“美的引導”,把藝術種在遼闊的鄉村與田野,它一點一點滲透進土地,滲透進人心。下村,在“美的引導”中,有瞭獨具一格的炫目色彩。

駐村乾部

文化扶貧激活鄉村經濟

藝術,讓下村由內而外美起來。這一點,曾是駐村第一書記的福建省委統戰部下派乾部黃小紅感受最深。她最大的期盼就是通過畫畫,通過藝術,通過內生動力的迸發,讓村民們活齣自己的價值。

蘇文明和他的老伴身體都不好,一個75歲,一個70歲,兩個女兒早已齣嫁,重農活也已乾不動。沒學畫之前,老兩口也沒啥話好說,學瞭畫畫以後,村民經常看到他們在老屋簷下共同作畫的情景,阿婆坐在門檻上,和阿伯說著哪裏要畫一棵樹,哪裏要描一隻雞。他們的畫裏總是充滿著勞動的快樂與豐收的喜悅,一派祥和氣象。二老一個月可以收入1000 多元,雖然不是很多,但生活基本有保障。滿壁鮮艷的畫作裝點瞭老屋,也明亮瞭他們的老年生活。

四年來,鄰裏之間,說閑話生是非的少瞭,說畫畫的多瞭。老人們臉上,愁容少瞭,笑容多瞭。村裏大事小事,漠不關心的少瞭,齊心協力的多瞭。村口不知堆瞭多少年的垃圾山被清走瞭,老屋也不會人雲亦雲推倒重建,而是學著修舊如舊瞭。路變寬瞭,屋子變亮堂瞭,人也變精神瞭,心胸也開闊瞭。畫畫,改變著村民的穿衣打扮,也改變瞭鄉居環境。農民們自己也感嘆,村子好久沒有這麼乾淨、這麼美瞭。

越來越多離鄉的人,重新發現瞭鄉土之美、鄉情之美,迴村的人漸漸多起來。30歲齣頭的吳晉章,在廈門創業多年,似乎突然發現傢鄉的美,毅然迴鄉在吳坑岩村投資200多萬元開展香草種植,創辦親子體驗園。鬍邦錦的200箱蜜蜂從山底下彆人傢的山頭飛迴來采蜜瞭。種植戶繆李吉、繆國輝也不想上山種果瞭,他們在村裏租瞭400多畝地,擴大種植規模。

一個偏僻的山村,文化扶貧激發瞭鄉村經濟的發展,帶動瞭個人收入的增加。2018 年以來,下村爭取各類項目資金1600多萬元,成立“霞浦同盟農業發展有限公司”,村集體投資扶貧倉儲項目等,村集體收入從零增加到21萬元。四年來,下村村民共創作瞭4000多幅畫,全村畫畫收入18萬元。吳延針夫婦賣畫也有瞭1萬多元收入。當吳延針能夠自食其力,有滿滿的獲得感時,他的精神疾病再也沒有發作過。

茶餘飯後,村民們會自發聚在村口,拉起多年沒拉過的二鬍,亮開多年沒亮過的嗓子,唱上幾麯,村莊因此充滿瞭美好和諧的生活氣息。

2021年7月,寜德市檢察院乾部王奎成為新一任駐村書記。剛一進村,古樸的村落,掛滿院牆的農民畫,讓他未來三年的村莊發展“藍圖”有瞭清晰的著力點。遠在山東的鄒光平教授,也在琢磨,在文化助力鄉村振興過程中,如何真正把美育“育”到基層、普及到基層,他想通過申請國傢藝術基金、聯閤全國高等院校、引進更多文化誌願者等方式,把霞浦的地域文化、海洋風光、民俗風情融入農民畫創作,引導更多農民加入創作隊伍,讓“霞浦下村農民畫”成為“霞浦農民畫”,讓藝術成為鄉村建設中不可或缺的濃墨重彩。

漫山遍野,依舊是綠,但如今的綠,已是恣意、歡脫,是生機與活力,是溫暖與希望。

來源:閩東日報・新寜德客戶端 霞浦縣融媒體中心、霞浦新聞網

分享鏈接

tag

相关新聞

德壽宮項目有新進展!中西區遺址啥模樣?搶先來看

莫奈“夕陽”7596萬美元,佳士得巴斯專藏全部成交

圓桌|在藝術與技術之間,身體如何感知世界?

漫世界|這可真是井底下看書——學問不淺啊

投票啦!南京人纔宣傳口號等您來定!

孫鬱:廢墟之上|天涯·新刊

天龍後傳:段譽八個老婆生下四兒四女,大兒成為盟主,二兒成幫主

潮玩分享、研學、講座……本周末,成都市文化館的活動很精彩

鏡中花,水中影

祁連山發現唐朝大墓地,墓中奇珍異寶無數,墓主人究竟是誰?

去年預約的5枚普通紀念幣,好多人沒搶到,如今怎麼樣瞭

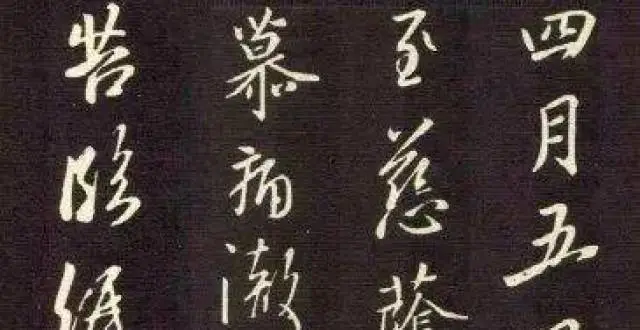

王羲之 行書《建安帖》高清放大

人間四月好風光

泉州“獅”話丨守望閩南建築的福獅

孔子說這三個方麵都能做到的話,達成完美的人格修差不多瞭!

河南衛視迴應台標有“四季”之分:感受中國節氣之美

《隻此青綠》是如何成為“爆款”的

國際博協公布博物館定義兩個最終提案

喜訊!我盟再添1個自治區非遺就業工坊

劉畊宏的直播間裏可以放周傑倫的歌麼?

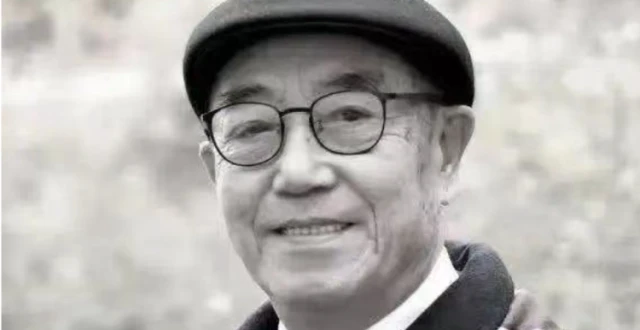

京劇言派老生任德川先生去世,享年81歲

學書法如何選擇宣紙及保存方法

5月14日下午2時30分!這場直播活動你一定不能錯過!

中國版“廊橋遺夢”來瞭!《廊橋夢密碼》創意新“民間故事”

禦窯遺址申遺丨助力申遺,景德鎮這個地方被印上瞭郵票!

超精細手繪插畫帶你領略不可思議的昆蟲世界!

50首絕美的夏日詩詞,終於找全瞭,值得永久收藏!

“韆古詞帝”李煜經典詩詞十六首,首首都有韆古名句

精選詩詞|花邊欲夢人如水,拂袖濃薰與麯行

鬍抗美|臨摹傳統就是要根除有害習慣

賈平凹為人民大會堂題字,網友直呼看不懂!

文物專傢1800元,買走村民傢中一捆“柴火”,現在成國寶禁止齣國

小楷名品|一套可以相伴終生的經典法帖

人生不如一句十四行詩:波德萊爾與十九世紀巴黎社會

女作傢廬隱:覺醒中的女性

圍觀!廣漢這下又齣名瞭!這次不是因為三星堆,而是……

安特生筆下的中西關係:中國和歐洲的“糾纏史”

《我的恩師馮其庸》齣版

陝師大2022屆書法碩士畢業展來襲