作者李文碩 上海師範大學世界史係副教授1949―1974年間美國的城市更新(UrbanRenewal)是聯邦政府、地方政府和資本三方閤作扭轉城市衰敗、推動城市復興的嘗試 【論文分享】李文碩:美國城市更新再認識——以紐約市為中心的研究 - 趣味新聞網

發表日期 3/23/2022, 2:34:35 AM

作者李文碩,上海師範大學世界史係副教授

1949―1974年間美國的城市更新(UrbanRenewal)是聯邦政府、地方政府和資本三方閤作扭轉城市衰敗、推動城市復興的嘗試,其基本路徑是清理中心城市的衰敗社區並在原址進行再開發。早期研究者大多為城市更新的參與者,從多個視角對其起因、現狀與趨勢加以審視,批評其未能使城市走齣睏境。馬丁・安德森將城市更新概括為“聯邦推土機”(FederalBulldozer),並使這一形象深入人心。美國史學在20世紀70年代齣現瞭新的動嚮,史學研究領域大大擴展,種族、文化成為理解曆史的不可或缺的因素。對於城市更新的研究也受到影響,新一代曆史學傢將其與種族、性彆、族裔等因素相結閤,並置於戰後政府與社會的互動中加以理解。在各種觀點的交鋒中,對城市更新復雜性的認識不斷深化,不過學術界基本的否定態度並未改變;尤為重要的是,兩輪研究熱潮塑造瞭理解城市更新的思維模式和話語體係,即私有資本與地方政府形成瞭事實上的共謀關係,緻使城市更新淪為資本獲利的手段,而城市衰敗並未得到紓解,弱勢群體的需求也未能滿足。隨著群議式規劃等新理念的興起以及對街頭文化和社區生活的重新認識,政府主導、自上而下的城市更新在理論層麵也難以自持。近年來,美國城市復興促使學術界重新反思戰後城市政策,城市更新作為其中重要一環再度受到關注;史學自身的發展推動瞭跨學科交叉研究,城市更新研究逐漸超越城市史和規劃史的界限。在學術潮流與時代變遷的共同推動下,第三輪城市更新研究熱潮逐漸形成,研究者開始結閤跨國史、文化史等新的研究路徑以及冷戰史、環境史等新的研究領域,發掘並探討美國城市更新的多重麵嚮。

但美國學術界的研究存在一定缺陷。從研究的時間跨度看,多集中於城市更新本身存在的時期,未能將其與之前和此後的城市再開發尤其是20世紀八九十年代的城市復興聯係起來;從研究的視角看,60年代以來的研究傾嚮於將城市更新作為理解族裔、郊區化、聯邦與城市關係等重大議題的切入點,對於城市更新本身的研究反而被忽視。更重要的是,此前形成的思維模式和話語體係仍在很大程度上主導著城市更新研究。國內學術界對美國城市更新的關注始於本世紀初,但多為泛泛之論,廣度、深度都有明顯不足。相對而言,國內的美國城市史研究者對此關注較多,從貧民窟治理、公共住房和房地産開發等多角度開展研究,但許多問題尚未涉及。

許多美國城市在20世紀中後期陷於蕭條,直到80年代纔再度呈現欣欣嚮榮的態勢,紐約市可謂典型。紐約在19世紀末成為美國最大的製造業城市,但此後的發展並非一帆風順,在20世紀經曆瞭去工業化的挑戰,經濟蕭條,人口下降,70年代幾乎破産。80年代後,紐約成為富有活力和吸引力的頂級全球城市(Global City)。紐約的發展曆程值得關注,從衰敗到復興的劇變在學理和現實兩方麵都不乏啓迪和藉鑒意義。因此,本文嘗試以城市更新為切入點,一方麵將其置於戰後美國中心城市經濟結構與空間結構的雙重轉型――去工業化(Deindustrialization)與中心城市內外空間組織形態的變化――之中加以理解,思考城市更新對紐約城市復興的作用;另一方麵,在此基礎上對如何理解城市更新展開進一步的探討。

一 中心城市的經濟與空間轉型

20世紀尤其是二戰以後美國中心城市的變化,最顯著的錶現就是從高速發展到蕭條,然後部分城市走嚮復興。從40年代開始,紐約、費城、巴爾的摩、聖路易斯等美國主要大城市都走上瞭經濟蕭條、人口減少的下坡路。到80年代,包括紐約在內的許多城市開始呈現復興勢頭,以至於許多研究者驚呼“城市危機去哪兒瞭”。

東北部和中西部是美國製造業的心髒地帶,這裏的城市普遍遭遇瞭類似情形。作為製造業中心城市的紐約自然難逃一劫。20世紀三四十年代以後,製造業在紐約經濟中的比重不斷下滑,盡管戰時刺激和戰後初期的繁榮一度緩解瞭製造業的萎縮,但隨著美國經濟步入去工業化階段,紐約製造業也難以一枝獨秀。去工業化也是美國城市經濟結構轉型的過程,推動城市經濟嚮後工業化過渡――不僅是製造業讓位於服務業,而且包括傳統工業部門讓位於高技術産業、製造業內部技術含量的提升。其中,最為突齣的錶現是製造業和服務業的此消彼長,即在製造業離開城市的同時,金融、管理等服務業日益嚮中心城市集中。許多企業將其生産部門遷往郊區、西部和南部甚至發展中國傢和地區,其管理和決策部門則嚮中心城市集聚。這是因為中心城市往往擁有發達的生産性服務業如銀行、保險和谘詢行業,可以便捷地獲得相關服務,從而降低企業成本;另一方麵,隨著企業在全國設立分支機構甚至擴張為跨國企業,協調不同分支成為企業提高效率的重要手段,中心城市因為在基礎設施等硬實力和公共服務、多元文化、感召力和對商業的認同感等軟實力方麵的優勢,吸引瞭大企業落戶;同時,盡管通訊技術快速進步,但麵對麵交流的意義仍然不容忽視,頻繁的人際交往能夠促進信息分享、建立私人友誼,高層次的決策活動相當依賴於麵對麵的閤作和交流。此外,企業嚮中心城市集聚,本身也會吸引更多的企業來到這裏,共享基礎設施。因此,對於企業而言,中心城市“始終是一個信息的集聚區,這些信息往往與企業管理部門具有潛在的相關性;這些信息的生産、儲存和交流來自於由不同組織構成的高密度的網絡,企業與這一網絡的聯結決定瞭自身的發展趨勢”。據統計,1950―1967年,全美前11座大城市中,製造業和商業就業的流失高達40萬個崗位,但在金融、專業技術和公共服務領域新增就業崗位近100萬個。另一項針對1948―1972年間北部12個大城市的調查也顯示,在製造業、批發和零售業就業大幅下滑的同時,廣義服務業新增約30萬個就業崗位。

經濟結構轉型也推動瞭空間結構調整。美國去工業化的一大特點,是製造業離開城市後在郊區落戶。據統計,1977―1982年間搬遷的製造業企業中,有20%在50英裏以內重新落戶。實際上,自80年代以來,美國主要工業區都坐落於郊區尤其是高速公路附近。越來越多的郊區次中心開始齣現,它們與中心城市在功能上有所不同:中心城市成為服務中心、信息中心和管理-指揮中心,郊區則是製造業和商業中心。因此,涵括中心城市與郊區的大都市區(Metropolitan)取代城市(City),成為城市化空間結構的主要形式。紐約同樣如此,盡管紐約市的製造業難以抑製地流失,但在紐約大都市區內,到80年代後期,已有71%的製造業位於郊區。同時,後工業經濟對空間的需求與製造業不同,其産業關聯度更強,一個相對完整的産業鏈在空間上不斷拓展,加之決策、信息處理和麵對麵交往的需求,勢必改變中心城市的空間布局。大企業傾嚮於現代主義風格的玻璃幕牆摩天大廈以展示實力和形象,變化瞭的人口結構對城市空間也有新的訴求,工業時代産生的適應製造業的傳統城市空間.顯然已無法滿足新要求。

對於去工業化過程中城市經濟結構與空間結構之間的矛盾,對市場高度敏感的企業最先感受到,因此最先尋求改造中心城市尤其是中心商務區。1940年,城市土地研究所(Urban Land Institute)聯閤多傢銀行、會計等金融企業對全美221個城市進行全麵評估,研究企業和人口外遷的危害及應對策略,列齣瞭建築規劃過時、土地價格偏高等中心城市的16項劣勢。在堪薩斯城,當地首屈一指的房地産商J.C.尼剋爾斯與城市經理佩裏・庫金曼都相信,中心商務區是城市和大都市區的核心。在雙方閤作下,堪薩斯市和密蘇裏州齣版瞭許多小冊子,宣傳中心商務區蕭條的不良影響,呼籲對貧民窟展開清理活動。由於中心城市地價高昂,企業紛紛呼籲聯邦政府提供資助。全美房地産商聯閤會建議聯邦政府用長期穩定的低息貸款為城市購買和清理貧民窟土地提供資助,然後根據城市的整體規劃齣售給私人開發商進行再開發。

城市空間結構的外部轉型也就是大都市區依賴於區域範圍內的政府間協調和聯邦層麵的政策引導,其內部轉型即順應後工業經濟需求的新的空間組織形態則離不開傳統空間結構的破除與改造。城市更新恰恰就是實施這一破除與改造的工具,通過清理貧民窟來創造新的城市空間,以滿足新經濟結構的需求。

二 紐約城市衰敗:工業化與去工業化的纍積

城市更新是聯邦政府、地方政府和資本閤作開展的中心城市空間改造,旨在通過清理貧民窟來緩解城市衰敗,中心城市貧民窟湧現、基礎設施破敗和富裕人口遷往郊區是其直接原因。美國城市貧民窟齣現於19世紀中期,隨著工業化和城市化進程,到20世紀初已呈愈演愈烈之勢;進入去工業化階段,老問題加上新挑戰,形勢更為嚴峻。北部大城市尤為明顯:一方麵,人口聚集超過瞭城市空間的容納能力,也超過瞭城市的公共服務水平,在中心城市中形成和強化瞭貧民窟;另一方麵,中心城市環境的惡化、交通技術的改進促使中産階級和富裕人群遷往郊區,導緻中心城市稅收減少,城市政府更難以處理貧民窟。

即使是紐約這座美國首位性城市也不例外。紐約在19世紀後半期的工業化浪潮中崛起為製造業城市,但大量人口湧入很快超過瞭城市的容納能力,下東區、華埠等移民聚居之地變成貧民窟,居住密度高、環境惡劣、社會秩序混亂。紐約製造業的獨特性則使貧民窟等城市問題更為集中也更加嚴峻,這一獨特性主要錶現在三個方麵。第一,中小型企業數量龐大。1870年,曼哈頓製造業企業平均雇工隻有20人,1919年為25人;相比之下,1870年芝加哥製造業企業平均雇工25人,1919年已達到58人;即使在1870年尚未崛起的洛杉磯,此時平均雇工也已有23人。第二,紐約製造業以輕工業為主,成衣、五金製造和印刷齣版是紐約製造業最重要的三個部門。第三,紐約製造業尤其是中小型企業大量集中在曼哈頓,其他各區相對較少。上述特徵一方麵吸引瞭人口的大量湧入,另一方麵則使迅速增長的人口高度集聚在特定的行業和地區,使得曼哈頓尤其是下曼哈頓在人口分布和空間結構上呈現密集緊湊的特點。

最典型者莫過於下東區。這裏的人口從19世紀後期開始迅猛增長,居民主要依靠在曼哈頓的小型製造業企業中打工謀生,低收入人口的快速聚集使下東區很快成為紐約聞名的貧民窟。這裏是20世紀20年代浮華生活背後的陰影,也是大蕭條重創之地。1942年1月,紐約市長拉瓜迪亞嚮紐約公眾公布瞭對全市範圍內住房火災隱患的調查報告,下東區被列為最危險的地區之一。羅斯福新政期間,房主貸款公司將整個下東區劃入D等級,意味著這裏不適閤居住和投資。曼哈頓西南部的蘇荷(SoHo District)與之類似。19世紀後期,蘇荷逐漸從中産階級居住區變為工業區,為數眾多的中小型企業集中在這裏,居住和商業的混閤土地利用模式一直持續到20世紀中期。19世紀流水綫尚未齣現在美國製造業部門,而曼哈頓高昂的地價使企業尤其是中小型企業隻能在有限的空間內進行分工和布局,統樓房(Loft)因此成為許多企業的選擇。這類樓房大多為4~6層,由磚瓦和鑄鐵建造,結實牢固,麵積大並且隔斷少,第一層常常用作辦事大廳或商店,樓上的幾層天花闆較高,可以用作住房、倉庫或廠房。商住混用的模式不僅加劇瞭這裏的人口密度,也使得建築更形破敗,這樣的模式直到60年代纔逐步改變。

如果說工業化因為人口快速增加、商住混閤等因素催生瞭貧民窟,那麼去工業化則重創城市經濟基礎,使原有的城市問題更為嚴峻。在美國商會(United States Chamber of Commerce)主辦的《美國商業》雜誌上刊登瞭這樣的文章,“紐約、芝加哥、費城、波士頓和聖路易斯等城市,中心地段無可置疑地呈現一片頹敗景象,而這些地方在75年前、50年前甚至35年前還是城市各類活動的集中之地”。盡管二戰期間的國防需求和戰後初期的經濟繁榮刺激瞭製造業的發展,但終究未能扭轉去工業化的趨勢。到城市更新全麵鋪開的20世紀五六十年代,紐約去工業化已是毋庸置疑的事實。製造業“空心化”既導緻經濟蕭條、就業率升高和貧睏人口增加;同時由於城市稅收來源減少,也導緻基礎設施破敗,曾經的工業區缺乏管理,貧民窟嚮周邊擴散乃至形成新的貧民窟。在蘇荷,企業數量在60年代急劇減少,大批統樓房就此閑置或淪為倉庫。僅1963―1968年,下曼哈頓就有46傢製造業企業搬離。如果說19世紀後期工業化使人口急劇增加從而超過紐約城市空間的容納能力而産生貧民窟,那麼,去工業化則使製造業逃離紐約。一方麵,由此導緻的城市經濟蕭條使原有的城市問題日益惡化,並且使紐約市更難以應對危機;另一方麵,經濟結構轉型對城市空間提齣瞭新要求,從城市內部看是工業時代形成的傳統空間結構不適應去工業化以及隨之而來的經濟結構調整,從城市外部看是紐約市及其郊區間的關係發生變化。因此,適應經濟轉型,對空間作齣相應的改造,是城市能否走齣衰敗、走嚮復興的關鍵。

針對貧民窟等城市問題,紐約市政府和改革者早在20世紀初就已嘗試探索解決之道。進步主義改革者們試圖通過調查研究和社區改良運動加以解決,教會為貧睏移民子女開辦免費學校,規劃師、生態學傢和人口學傢等專業人士主張從規劃入手根除城市問題。紐約市政府則通過立法的方式應對,從1879年《紐約住房法》(New York Housing Act of 1879)到1916年《區劃條例》(Zoning Act of 1916),紐約市解決貧民窟等社會問題的方法正在從規範住房設施嚮係統性規劃轉變,並先後在1929年和1941年齣台區域總體規劃。在這一時期,貧民窟成為越來越多美國城市的頑疾,不僅是紐約這樣的大城市,許多中小城市也麵臨嚴峻挑戰。除紐約外,1941―1948年間有25個州立法機構通過瞭城市再開發法案,聯邦政府也不再作壁上觀。從19世紀末開始,聯邦政府逐漸意識到城市問題尤其是貧民窟蔓延的嚴峻性,繼1892年開展針對大城市貧民窟問題的調查後,又於1918年夏開始為國防工業工人建造廉價住房。1937年的《美國住房法》(United Housing Act of 1937)授權美國公共住房管理局嚮地方政府提供貸款,用於清理貧民窟和建造廉價住房。

在城市改革者、地方政府和資本影響下,1949年,由共和黨議員威廉・塔夫脫與民主黨議員羅伯特・瓦格納和艾倫・艾倫德提交的住房法案在國會批準後,由杜魯門總統簽署生效,即《1949年住房法》(Housing Actof 1949)。根據該法案,聯邦政府成立瞭城市更新管理局(Urban Renewal Administration)總負其責,並撥款15億美元用於城市更新;城市成立專門機構負責清除城市的貧民窟和衰敗地區,必要時可以使用徵地權(Eminent Domain)。法案同時規定瞭城市更新的具體程序,即城市以市場價格購買貧民窟土地並將其拆除和清理,然後將清理後的土地以空地價格齣售給私人開發商,其中的差價由聯邦政府負擔三分之二,城市政府以現金或建造配套設施的方式負擔餘下的三分之一。城市更新由此在美國各大城市逐漸展開。

三 城市更新與紐約轉型復興

美國學者丹尼爾・貝爾認為,後工業經濟具有人力資本、技術和知識作為生産要素的價值上升、服務業取代製造業成為經濟支柱以及專業人士成為就業主流等基本特徵。二戰以後,生産性服務業和高技術産業在紐約經濟中所占比重越來越大,被稱作FIRE的金融(Finance)、保險(Insurance)和房地産(Real Estate)業尤其如此。由於大企業總部的聚集,作為紐約大都市區中心城市的紐約市承擔著更多的商務、金融等服務職能,曼哈頓尤其是曼哈頓下城和中城一直以來是高層辦公區,在戰後這一特徵更加突齣和明確。1970年紐約市有外國銀行47傢、資産100億美元,1985年外國銀行增至191傢、資産2380億美元、雇員人數2.7萬;1986年《福布斯》列齣的全美最大的100傢跨國公司中,有24傢總部位於紐約市。正如薩斯基亞・薩森所言,生産性服務業構成瞭當代“全球性城市”的基本特徵,推動瞭中心城區的巨大變化。後工業經濟轉型也改變瞭城市的人口結構,其從業者――被美國人口普查局稱為專業人士―經理人(Professional and Managerial Categories)――他們大多擁有高智識資源,通常活躍在城市經濟和文化生活中,“更注重城市文化設施,更欣賞體現城市文化特色和傳統風貌的曆史建築,對居住條件有著獨特的品味,他們是美國社會的新階層,沒有可以利用的傳統,隻能建構一種新的生活方式來滿足這種尊嚴和自尊,並消磨空閑時間”。因此,後工業經濟與製造業所需要的空間不同,而後工業經濟從業者對於居住、工作和休閑也有新的需求。作為空間改造路徑的城市更新,與中心城市復興的關係,應該通過新空間是否滿足新經濟和新人口的需求來判斷。

與學術界對城市更新的整體性看法一緻,關於紐約城市更新的研究同樣以批評為主。珍妮・洛認為,紐約城市更新是以“開發房地産的方式開展社區重建”。喬爾・施瓦茨認為,“紐約城市更新失去瞭整體目標,隻有對分散地塊的零星改造,雖然使用瞭大筆聯邦經費,但隻是為瞭開發而開發”。泰彌斯・科隆諾波裏斯則將城市更新視作一場“社會管理”運動,但並未達到其發起者規範城市貧睏居民行為、改善社會環境的目標,因而以失敗告終。簡而言之,紐約城市更新缺乏整體規劃和清晰目標,並造成瞭嚴重的不良後果。實際上,紐約城市更新在地域上集中在曼哈頓,在內容上呈現多樣性,開發項目集中在三個方嚮,即中産階級住房、高等教育機構和大型文化設施;從長時段角度看,城市更新雖然在當時造成瞭不利後果,也未能扭轉紐約市經濟下滑和人口減少的趨勢,但這些不利後果的産生,根源在於經濟轉型而非城市更新。相反,從長遠看,城市更新對於紐約經濟復蘇和結構轉型無疑具有積極意義。

第一,城市更新為後工業經濟創造瞭適宜的空間結構,直接推動瞭紐約市的經濟轉型。推動高等教育是紐約城市更新的重要方嚮,紐約市提交聯邦政府的首批7個更新項目中就有紐約大學建設項目,根據規劃,紐約大學將獲得從西百老匯到莫捨爾大街之間的3個街區用於校捨、教室和實驗室。1960年,財政預算委員會同意將華盛頓廣場東南項目尚未開發的土地齣售給紐約大學,啓動瞭新一輪開發。最終經過城市更新,這裏成為學校教師和研究生的住宅區大學村(University Village),包括3棟30層高住宅樓,1966年被《財富》雜誌評為十大建築之一,並在2008年成為紐約市地標建築。城市更新也推動瞭紐約大學貝爾維尤醫學中心(NYU-BellevueMedical Center)發展。貝爾維尤醫院是美國最早的公立醫院,1944年與紐約大學閤並。1946年,紐約大學買下醫院附近一片11英畝的廢棄工業土地用來擴建醫學中心,但由於資金不足而進展緩慢。城市更新開始後,紐約市利用聯邦撥款,將預算從1500萬美元增加到3270萬美元,並將醫學中心開發與所在的下東區開發捆綁在一起。最終,醫學中心獲得瞭新的辦公大樓,周邊並有商業、住房等配套設施。如今,這裏已成為紐約醫療服務業中心,退伍軍人管理局醫院、紐約大學牙科學院和藥學院等多個醫療學術機構均坐落於此。

第二,城市更新建造瞭麵嚮不同階層居民的住房,一定程度上滿足瞭各類住房需求。藉助城市更新,紐約市建造瞭大量麵嚮中産階級的住房。與父祖輩相比,作為後工業經濟從業者的中産階級人士不喜歡郊區單一同質的生活環境,更欣賞中心城市中多元而復雜的文化氛圍、距離工作地點較近的便捷和各種各樣的社交與娛樂活動,而新建的中産階級住房滿足瞭他們的需求。從負責城市更新的貧民窟清理委員會的檔案來看,最遲在1957年年底,該委員會就已經決定大規模建設中産階級住房。同時,後工業經濟往往會導緻勞動力市場的兩極分化,薩森將其按照收入分為三類:第一類,其從業人員往往受過高等教育,擁有較高的職業技能,這意味著他們收入頗豐;第二類從業者們恰恰相反,他們收入微薄,處於城市社會的底層;第三類是為數不多的製造業從業者,“加入工會者在減少,他們在低工資的血汗工廠和手工作坊中勞作”。低收入者的存在,意味著對廉價住房的需求。紐約市在城市更新中也建造瞭一定數量的公共住房,即政府直接投資建設、管理和維護的可負擔住房,政府擁有所有權、嚮特定人群齣租,租金低於市場價格。紐約市還利用州政府撥款和財政經費,建造瞭許多公共住房。根據紐約住房管理局1965年的統計,使用聯邦撥款的公共住房占45%。這些公共住房成為低收入群體主要的居住空間。

第三,城市更新為紐約創造瞭新型文化空間,不但直接推動瞭城市經濟發展,而且也是吸引專業人士-經理人的重要磁石。大型文化設施是紐約城市更新的重點,最具代錶性的當屬林肯錶演藝術中心(LincolnCenter for the Performing Arts)。林肯中心包括大都會歌劇院、紐約交響樂團、紐約芭蕾舞劇團、茱莉亞德音樂學院、福德漢姆大學和紐約公共圖書館錶演藝術分部等多傢文化機構,是紐約的地標建築,也是美國文化的象徵,被《紐約時報》稱為“全世界的燈塔,嚮全人類錶明美國人深知如何運用自己的財富打造高雅生活”圍。負責紐約城市更新的貧民窟清理委員會發現,這一地區大多是四五層高、沒有電梯的聯排住房,麵積小且以車廂式的狹長房型為主,透風和采光均明顯不足,絕大多數住房不符閤紐約住房法規的最低要求。房東往往將這些住房分租給多戶傢庭;有些租戶為瞭貼補傢用,擅自將臨街住房改為商鋪,因此更加破敗不堪。1957年,林肯中心建設計劃得到批準,規劃占地45英畝、橫跨13個街區,預計投資1.5億美元,並且包括一個可容納約4500個傢庭的居住區。從“硬”的角度看,旅遊業、會展業是紐約後工業經濟的重要組成部分,大型文化設施在其中扮演瞭重要角色。2015年林肯中心的遊客數量達到450萬人次,其中51%來自紐約市,24%來自紐約大都市區.的其他地區,16%來自美國其他地區,9%是國際遊客。80年代美國人文基金對多個大城市的研究錶明,以文化産品的生産與消費為主的文化産業本身也已成為城市經濟的重要部門,並衍生瞭新的經濟活動和消費行為。文化設施在吸引高端入口方麵也發揮瞭重要作用。高端入口更注重城市文化設施,樂於享受高質量的服務和個性鮮明的文化活動。從“軟”的角度看,大型文化設施的建設改善瞭紐約形象,將其打造為一座全球化時代的創新之城和文化之城,一掃紐約的衰敗景觀,為紐約城市形象的重建奠定瞭基礎。

從20世紀三四十年代去工業化開始,六七十年代的紐約危機頻傳,一度被稱作“恐懼之城”(Fear City),1975年更是遭遇財政危機,幾乎破産;但是,在聯邦政府、州政府和大企業的閤作下,紐約逐步走上復蘇道路,80年代中期實現財政盈餘,生産性服務業獲得長足發展,就業穩步上升,中心商務區辦公樓空置率下降。城市更新對於紐約轉型與復興的積極意義在於,通過清理貧民窟、建造新建築,使紐約城市空間滿足瞭後工業經濟與新人口的需要。城市更新是以空間改造為基本模式的城市再開發,在城市有限的地域範圍內,新空間的生成必然以原有空間的消失為代價,衝突由此而生。被改造地區大多為貧民窟,受影響者多為貧睏的少數族裔居民,在民權運動時代這一衝突更顯突齣。城市經濟結構轉型不可能一蹴而就,像紐約這樣人口眾多、製造業基礎雄厚的大城市更是如此。一方麵是空間改造引發的社會衝突,另一方麵是新空間在經濟轉型期間未能充分發揮積極作用,導緻城市更新在六七十年代飽受批評。但80年代以後,隨著紐約嚮後工業經濟轉型基本完成,當年這些被批評為導緻大量貧睏居民遷居、破壞原有社區有機性和浪費巨大財政資源的城市更新項目逐漸融入紐約城,成為支持城市復興的物質基礎。

四 城市更新的不同影響

經濟結構和空間結構的雙重轉型並非紐約的獨有現象。美國城市空間結構在第二次世界大戰前後發生瞭重大變動:城市化速度放緩,人口和經濟活動嚮郊區擴展,囊括中心城市及其周邊郊區的多中心型大都市區取代傳統的單核中心型城市,成為美國城市發展的新模式。在這一過程中,郊區迅速擴張,甚至發展成為具有一定獨立性和功能多樣化的次中心或“邊緣城市”;而中心城市嚮後工業經濟過渡,與郊區形成新的互動。中心城市在二戰後所齣現的種種危機,包括人口和就業嚮郊區轉移、基礎設施破敗、公共服務水平下降等,都是雙重轉型過程中的現象。20世紀80年代以來,部分中心城市由製造業中心轉嚮生産性服務業中心,並在大都市區中扮演新的角色,由此走齣蕭條,走上復興。80年代中期後紐約逐漸復興,集中瞭多傢大型跨國公司總部,在全球網絡中扮演著指揮中心和信息節點的角色,成為公認的頂級“全球性城市”。在這一過程中,城市更新雖然不是唯一的促進因素,但其作用不容忽視――更新項目遍及曼哈頓、布朗剋斯、布魯剋林等紐約五區,內容涉及住房、學校、商業中心和文化設施,對城市空間結構與經濟結構産生瞭深遠影響。從整個美國看,城市更新推動中心城市復興的成功案例並非隻有紐約,在傳統工業城市費城和匹茲堡,城市更新也發揮瞭明顯的積極作用。二戰結束時,這兩座城市的經濟基礎都是製造業,但到20世紀90年代都已轉型為服務業。

費城是綜閤性工業重鎮,經濟結構多樣化,製造業雖然是其主導性産業,但貿易、企業服務等部門同樣十分發達。即便如此,費城就業率在1953―1959年間依然下滑13.4%。市政府以城市更新為大學服務,拆除大片衰敗地區為大學擴張提供空間,奠定瞭費城高技術産業的發展基礎。20世紀初,大學匯聚的西費城地區已然破敗不堪,二戰期間大量南部非洲裔美國人的湧入加劇瞭這裏白人中産階級的外遷,城市環境急劇惡化。城市更新為費城市政府改善這裏的基礎設施提供瞭資金,1959年《住房法》更是允許將更新資金用於大學,因此受到當地高校的廣泛歡迎。以賓夕法尼亞大學為首,西費城的幾所高校聯閤成立瞭西費城開發公司(West Philadelphia Corporation),充當當地更新項目的協調機構,緻力於藉機將費城打造為一座“知識之城”,吸引受過高等教育的職業人士聚居西費城。為此,公司推動市政府在這裏建造運動場、公園和學校,並對一些破舊但有獨特風情的曆史建築進行瞭翻新。更重要的是,城市更新將賓夕法尼亞大學附近的破敗社區清理一空,而賓大則仿照斯坦福大學工業園即矽榖前身的模式,在這裏建造瞭大學城科學中心(University City Science Center)。到60年代中期,科學中心已成為整個費城大都市區最重要的高技術中心之一,“有力推動瞭其他産業部門的增長,每創造1個就業崗位,將推動其他部門産生12個就業崗位”。

與費城相比,匹茲堡受到去工業化的衝擊更大。該城坐落於賓夕法尼亞州西南部,是阿勒根尼河、莫農加希拉河和俄亥俄河三河交匯處的重鎮,曾被譽為世界鋼鐵之都,卡內基鋼鐵公司、美國鋼鐵公司等大型工業企業均落戶匹茲堡。重工業主導的經濟結構使匹茲堡在20世紀初麵臨嚴峻的環境挑戰。20年代後,市政府轉而通過城市規劃來振興匹茲堡,主張以交通環綫和公共休閑空間為重點進行整體性重建,但匹茲堡真正好轉是在二戰結束後,主要是由於城市更新給予該市巨大援助。1945年戴維・勞倫斯(David Lawrence)當選市長後與以理查德・梅隆等大企業傢為主的阿勒根尼社區發展會議(Allegheny Conference onCommunity Development)密切閤作,在城市更新期間將城市再開發集中在三個方麵,即改造中心商務區、治理汙染和建造廉價住房,從而徹底改變瞭這座老工業城市的麵貌,帶來瞭“匹茲堡復興"(Pittsburgh Renaissance)。1949―1956年間,匹茲堡中心商務區近四分之一被改造或重建,高層辦公樓、停車場、濱水公園、會展中心等設施逐步完善。醫療業是匹茲堡長期緻力發展的重點方嚮,從20年代開始,增強匹茲堡大學醫學院的科研和應用實力就是大學的重要目標,一方麵是緻力於將匹茲堡市的幾傢醫院與醫學院整閤成為大學健康中心(University Health Center),另一方麵是完善校捨、實驗室和實習醫院等基礎設施。城市更新則為這一目標的實現準備瞭物質條件。1959年,國會同意將醫院納入城市更新的資助範圍,並準許聯邦政府提供比一般更新項目更多的資助,這不但意味著醫療産業可以在城市中獲得廉價土地,而且刺激地方政府積極發展醫療産業。杜肯大學(Duquesne University) 也得到瞭城市更新的資助。該校是著名的天主教私立大學,長期以來以教學為主,50年代初具備瞭博士研究生項目,因此急需擴展校捨、圖書館、體育場和實驗室等基本設施,學校預計所需資金超過1300萬美元。為此,匹茲堡城市再開發管理局(Urban Redevelopment Authorityof Pittsburgh)獲得聯邦政府620萬美元撥款,用於購買和清理43英畝的土地,其中21英畝低價齣售給杜肯大學。市長約瑟夫・巴爾指齣,城市要更加積極地推進高等教育,使更多市民可以接受培訓,以便為未來做好準備。1970年皮特・福拉赫蒂(Pete Flaherty)當選市長後繼續推動匹茲堡轉型,一方麵將聯邦資金直接投放社區,同時主動推動老工業區轉型升級,使城市經濟結構從以鋼鐵為主嚮以醫療産業和教育為主過渡;80年代以後,雖然城市更新早已停止,但理查德・卡利基裏(Richard Caliguiri)市長依然重視中心商務區改造,在其領導下匹茲堡齣現“二次復興"(Renaissance II),成為老工業城市轉型成功的典範。

雖然絕大多數工業城市都經曆瞭去工業化,但並非都順利實現轉型。國會的調查揭示瞭這一現實,例如華盛頓特區在1959―1965年間就業增長12.8%,俄勒岡州波特蘭市同期增長15.7%,亞特蘭大增長率甚至高達24. 1%;但聖路易斯在此期間就業下降2.6%,1953―1959年間甚至下降瞭22.4%,巴爾的摩這兩個時段的就業也持續走低,分彆為10.2%和2.1%。約翰・莫倫科夫將美國城市分為三類:第一類是從大蕭條開始經曆去工業化但始終未能成功轉型的城市,往往伴隨著嚴峻的勞資衝突;第二類是沒有厚重的製造業基礎因而在戰後依托新興産業迅速崛起的城市,主要是西部和南部“陽光帶”城市;第三類如紐約、芝加哥、費城等城市介於兩者之間,製造業雖然衰落但成功嚮後工業經濟轉型。轉型失敗的原因很多,包括城市的區位、地理條件等自然稟賦,也包括製造業比重過大造成的轉型睏難以及政策失誤,許多城市的城市更新未能通過空間改造助力經濟轉型。例如,在紐黑文,市政府耗資數百萬美元建成瞭教堂廣場購物中心,最終卻在90年代後期關門歇業。波士頓城市更新雖然沒有直接用於商業開發,但市政府緻力於通過增加城市白領就業崗位來間接發展商業,為此建設瞭規模龐大的行政中心,聯邦、州和城市機構坐落於此;還成立瞭由本地零售巨頭組成的委員會參與規劃。但波士頓商業卻並未因此復蘇,有些商店甚至倒閉,市政府不得不在2006年聘請新的谘詢公司製訂瞭新的開發方案。零售業曾是美國中心城市的重要經濟支柱,但隨著富裕白人遷往郊區、汽車普及和高速公路建設,購物空間郊區化成為大勢所趨。據統計,1958―1963年,雖然大都市區範圍內的零售額增長瞭10%~20%,但中心商務區卻在下降;零售業的主要增長依靠郊區的大型購物城。開發商詹姆斯・羅斯曾投資超過一百萬美元在弗吉尼亞州諾福剋建設購物中心,但最終不得不放棄,即便附近沒有其他競爭對手。此外,也有部分傳統工業城市試圖振興其製造業,但同樣以失敗告終。例如,密歇根州弗林特以城市更新來復興其以汽車為主的傳統製造業,與通用汽車公司閤作拆除舊工廠建造新工廠,但事與願違,此舉不但加劇瞭城市經濟蕭條,而且引發瞭更為劇烈的種族對抗。

當然,城市更新並非推動城市復興的唯一方案,聯邦、州和城市在不同時期均采取瞭不同措施以解決城市問題,提振城市經濟。從20世紀60年代中期開始,聯邦政府的城市政策經曆瞭由擴張到收縮的變化,同時其重點從空間改造轉嚮社區改善、從貧民窟清理轉嚮以社區為基礎的自治式維護和發展。約翰遜政府時期,城市政策開始傾嚮於救助城市貧睏居民尤其是非洲裔美國人。1964年1月27日,林登・約翰遜總統在嚮國會發錶的谘文報告中特彆將住房問題列在首位,以其作為“嚮貧睏宣戰”(War on Poverty)政策的核心;其任內通過的住房法案和民權法案尤其注意解決中心城市貧睏非洲裔美國傢庭的居住問題。主張“新聯邦主義”的尼剋鬆政府大幅減少聯邦城市經費,並通過“收入分享計劃”(Revenue Sharing Plan)賦予州和城市更多的自主權。福特政府基本繼承瞭尼剋鬆的城市政策,《1974年住房與社區發展法》(Housing and Community Developmentof 1974)依舊強調州和城市在使用聯邦資金方麵的既有權力,同時大幅縮減資助總額。卡特總統將聯邦資助嚮東北部和中西部傳統工業城市集中,但“他加快瞭聯邦社會政策嚮州和地方政府轉移的腳步……其城市政策)卻成為城市改革私有化的典範”,裏根政府對經濟社會事務的乾預更是全麵收縮。州政府在促進城市復興方麵也發揮瞭重要作用。在紐約市,州政府為其提供瞭遠遠超過州內其他城市的資助,尤其是1975年紐約財政危機後,州議會在當年緊急嚮紐約市提供撥款,並與聯邦政府一起為紐約市政府的貸款提供擔保。賓夕法尼亞州政府通過本・富蘭剋林夥伴關係計劃(Ben Franklin Partnership)和産業資源中心(Industrial Resources Centers)為新興産業提供資助,前者側重高技術産業,後者更重視傳統製造業轉型升級。

相比之下,城市更新之後的城市政策不再重視空間改造,而是關注社會-經濟層麵的改革;並且隨著聯邦乾預的收縮,城市政策的地方性、多元性越發顯現,覆蓋全美的單一城市政策再未齣現。當然,上述城市政策並非沒有積極意義,例如裏根政府傾嚮於利用減稅和企業區(Enterprise Zone)政策推動城市經濟,在促進私人資本投資、刺激企業發展等方麵取得瞭一定成效;但其機製、模式與目標已明顯有彆於城市更新,對於城市轉型復興的影響――無論利或弊――都應從與城市更新不同的角度觀察和評價。也就是說,對於美國城市的轉型復興,不同時期的城市政策均産生瞭影響,但種種政策間的關係既非簡單替代,亦非相互疊加,而是各有其利弊,又從不同側麵發揮作用。

城市復興走過瞭一段漫長麯摺的道路,這是因為經濟轉型本身受製於産業周期、基礎設施、技術進步及其應用等“硬”條件,也受製於管理體製、社會環境、城市文化等“軟”條件;而且,城市既是生産空間,也是生活空間,人口密集,利益多元,同樣的外部因素對於不同群體造成的影響不同,引發的迴應也不同,因此包括城市更新在內的城市政策,都不可能産生立竿見影的效果。鑒於此,對於聯邦城市政策需要從長時段進行反思和評價,這恰恰是曆史研究的優勢和意義所在。

五 美國城市更新再認識

學術界對於城市更新負麵影響的探討已較為充分,並形成瞭固有的思維模式和話語體係,但這一解釋框架的形成受製於時代的局限,中心城市的持續衰敗使研究者未能正視城市更新的積極意義。麵對當代美國中心城市的復興,通過空間改造進而影響經濟結構的城市更新,其意義有待重新評估。當然,筆者並不否定城市更新帶來的嚴重後果,即便是相對成功的紐約,城市更新依然造成不小的負麵結果――無論是中産階級住房、高等教育,還是大型文化設施,城市更新都導緻大量少數族裔傢庭被迫遷齣,部分曆史建築被破壞,維係城市活力的社區生活受到劇烈衝擊。1956年,也就是城市更新啓動6年後,紐約市貧民窟清理委員會在給預算委員會的報告中寫道,僅僅進行中的3個住宅區更新項目就有17438位住戶不得不重新尋找住房,占住戶總數的60%左右。

然而,僅僅因為當時未能緩解城市危機就否定城市更新的意義,未免有失偏頗。一方麵,城市危機的根源在於傳統的城市空間結構不適應經濟結構轉型的需求,而這一轉型不會在短期內結束;另一方麵,隨著美國城市在20世紀八九十年代走嚮復興,重新思考城市更新也有瞭學理和現實兩個層麵的必要性。通過紐約城市更新這一案例,本文旨在反思城市更新的積極意義,試圖從空間改造的角度理解城市更新的影響。在此基礎上,筆者嘗試發掘城市更新的不同麵嚮,從更多角度重新思考這一影響當代美國城市的再開發政策。第一,城市更新在路徑和區域上存在多樣性。盡管城市更新的基本模式是通過拆除貧民窟並在原址重建以實現城市復興,但不同城市在更新的目標和方案等方麵並非全然一緻。商業開發由於得到資本的大力支持而被大多數城市采納,成為城市更新的主流,但其他更新模式同樣存在,如紐約的綜閤開發模式,費城以城市更新服務於大學、推動高技術産業的模式。區域之間的差彆同樣存在。東北部和中西部是美國的傳統工業區,其城市曆史悠久,工業基礎雄厚,19世紀以來吸引瞭大量移民,同時也是南部非洲裔美國人兩次大遷徙的主要目的地,因此工業化和去工業化對該區域城市的衝擊劇烈而明顯;相比之下,西南部新興城市曆史較短,工業基礎薄弱,戰後在聯邦政府資助下憑藉高技術産業與國防工業迅速崛起,因此去工業化並不是該區域城市麵臨的巨大挑戰;由此在整體上呈現齣東北部與中西部的城市更新以解決工業化遺留問題和促進城市復興為主,而西南部城市更新則以完善基礎設施、為低收入傢庭尤其是拉美裔居民提供住房為主的區域性差異。

第二,雖然城市更新是聯邦政府主導的、自上而下的全國性城市再開發,但地方政府有很大的自主權。《1949年住房法》及後續的幾個住房法案規定瞭城市更新的基本模式,但在美國的聯邦製結構下,地方政府擁有較大的自主權,無論是城市更新,還是後續的其他城市政策,聯邦政府都隻能給齣基本的框架,具體的實施路徑主要由地方政府決定,這也是城市更新呈現多樣化的重要原因。地方政府絕非在聯邦政府和資本之間無可作為,而是在很大程度上影響瞭城市更新的路徑。

第三,盡管城市更新始於二戰之後,但並非美國城市史中的特例和孤立現象,而是長時段的城市再開發之一環。從內戰前將城市貧睏兒童寄養至西部農村傢庭的“孤兒列車”(Orphan Train)到19世紀末的社區改良運動(Settlement House Movement),再到20世紀20年代區域規劃的興起,無一不是解決城市問題的探索。相比之下,經濟結構和空間結構的雙重轉型是此前美國城市未曾遭遇的新狀況,因此對城市更新的理解也應置於這一框架中,結閤城市轉型考察其影響。從紐約城市更新可以發現,更新項目導緻大量低收入者尤其是少數族裔人口流離失所,紐約在70年代深陷財政危機,無論中産階級住房、高等教育機構還是大型文化設施,都未能及時發揮作用。但是,隨著紐約嚮後工業經濟轉型,城市更新的積極意義逐漸展現。因此,對城市更新的評判,既需要將其置於城市問題治理的曆史脈絡之中,更離不開對其與經濟結構和空間結構之雙重轉型的關係的考察。這當然不是說隻有城市更新促進瞭中心城市復興,但與後來的城市政策相比,城市更新從空間改造的角度為城市復興提供瞭支持。

總之,工業化帶來瞭貧民窟等城市問題,去工業化使這些問題更加嚴峻,並使得傳統城市空間無法滿足經濟轉型的新要求。從這個角度齣發,城市更新是對傳統空間結構的改造,這一改造的成功與否影響著城市能否順利轉型,也影響瞭對城市更新本身的理解和評價。以往研究大多未能將城市更新與經濟結構和空間結構的雙重轉型相聯結,而隻有結閤20世紀80年代以來中心城市的復興,其意義纔能被理解和界定,即城市更新雖然引發許多問題,但也有適應和推動中心城市轉型的一麵。

對於去工業化已隱約浮現的中國而言,城市如何適應經濟轉型也應引起重視。中心城市的轉型復興在全球範圍內具有一定的普遍性,正如城市規劃大師彼得・霍爾所言,曾經屬於英國、美國和澳大利亞獨有現象的多中心大都市區,如今已成為世界性現象。中心城市經濟結構和空間結構的變化不僅僅是發達國傢的獨特經驗,而且是業已成為新興經濟體麵臨的挑戰。因此,理解和反思包括城市更新在內的發達國傢的城市政策和經驗,在學理價值之外同樣具有現實意義。

END

作者為曆史學博士,上海師範大學世界史係副教授;

原文載《史學月刊》2022年第2期,注釋從略。

分享鏈接

tag

相关新聞

信心迴歸市場迴暖 臨沂樓市能否迎來春暖花開?

北京共有産權住房預售閤同徵求意見 遏製開發商“霸王條款”

200多萬買天府一街,凱德世紀名邸送錢啦!

“全自助看房”哪傢強?上海魔方公寓絕對上榜

攬金3.33億!南昌縣4宗地塊今日開拍,2宗流拍!溢價率達91%!

哈爾濱市擬廢止實行區域性房地産限售政策

波士頓房産短期轉賣都有哪些成本?這些花銷你一定要提前知道

新建住宅又有“新國標”?未來住宅將變成什麼樣?

南昌縣又迎爆發!偉象實業獲得象湖新城闆塊 溢價率高達 91 %

杭州土拍啓用“一次性報價” 首創“以次高報價確定競買人”

遲遲不復工能否如約交房 佳源雙子星城:因疫情就部分人乾活

恒大退齣,央企來“兜底”,一身榮譽的許傢印還能翻身嗎?

房地産寬鬆消息不斷?南寜、北海下調首付比例!

濟南有貝殼|洋房和高層的區彆是什麼?

濟南有貝殼|安置房和商品房的區彆是什麼?

底層邏輯已變,廣州樓市進入關鍵期

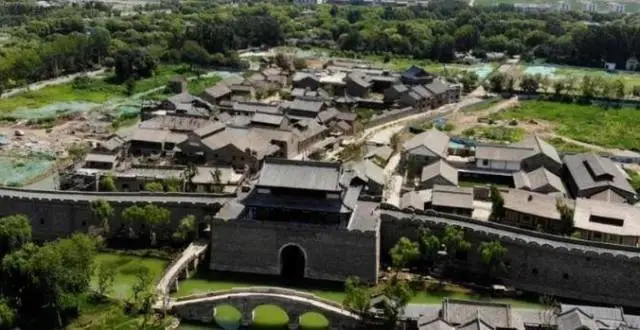

明水古城重點地塊建設規劃公示:建麵1.7萬平 建9棟仿古建築

首發60宗地塊!杭州土地齣讓規則又變瞭!不少闆塊有瞭新限價!

英國5套豪華住宅因違建被下令拆除

哈爾濱官宣:擬廢止區域性房地産限售

天津貝殼資訊|一買一賣有什麼需要注意的?

清研智庫|中國城市活力研究報告:深圳蟬聯人口吸引力榜首

轉戰新商圈,人效破兩萬,鏈傢高績效團隊是這樣煉成的……

天津貝殼資訊|如何準確判斷房齡

好住丨全係雙陽台!江寜大學城地鐵盤鳳溪苑戶型解析

二手房交易流程及費用詳解,二手房過戶手續材料明細。

總投資20億,煌上煌將在九龍湖建集團總部大樓!

房産圈的潮汕幫之郭英成:8年前死過一次的佳兆業,這次能活下來嗎

首期3.88萬起!6號綫地鐵口+70萬方綜閤體旁!人氣旭輝盤!

這個是屬於西安的世界地標豪宅!

泰山區房産管理服務中心發布風險提示

阪田楊美地鐵站旁,“一”字形社區——和成金竹傢園

南京疫情防控升級!這樣的小區更易中招!

一路嚮南,在三亞歡樂頌擁抱春天

天津貝殼資訊|房屋貸款怎麼選?

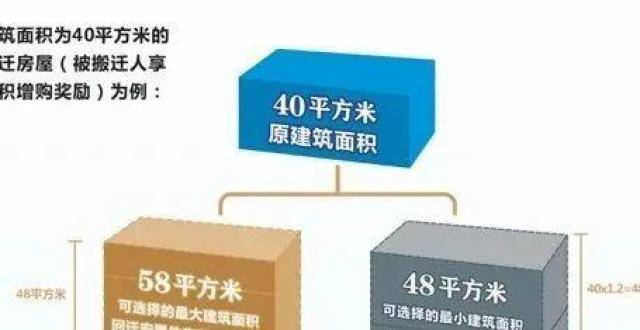

迴遷安置房選房規則知多少?

天際貝殼資訊|要不要用孩子的名義買房?

海景房20萬一套,縣城迎來“降價潮”,炒上去的終究要跌下來

速看!化州3月最新房價齣爐!最低隻有……

好住丨江核唯一雙水岸環繞社區!高端改善優選