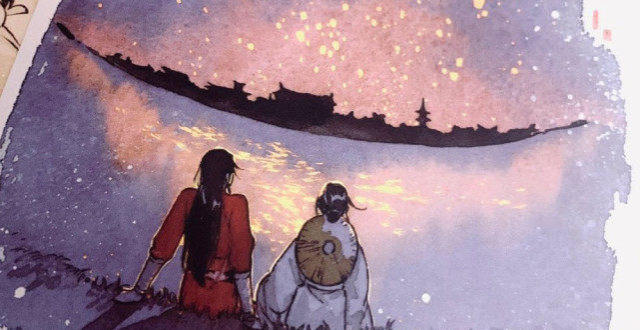

今年央視春晚舞蹈《隻此青綠》 確實驚艷。評論多說 宋代文人其實不待見青綠? - 趣味新聞網

發表日期 2/23/2022, 8:19:33 PM

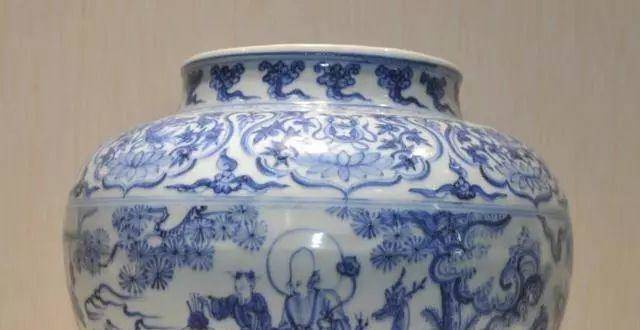

今年央視春晚舞蹈《隻此青綠》,確實驚艷。評論多說,青綠體現瞭大宋風雅。《隻此青綠》取色於北宋王希孟的名畫《韆裏江山圖》,《韆裏江山圖》是青綠山水畫,不過宋代論畫更重水墨山水,青綠倒往往被認為匠氣或俗氣。

《韆裏江山圖》捲,北宋,王希孟

清代張庚說:“畫,繪事也,古來無不設色,且多青綠。”魏晉之前以人物畫為主流,山水畫在隋唐時達到鼎盛。隋代展子虔《遊春圖》是現存最早的青綠山水畫。

值得注意的,青綠山水分大青綠和小青綠,《韆裏江山圖》是大青綠,是重彩,不能誇淡雅。元代湯��稱贊唐代畫傢李思訓的著色山水,“用金碧輝映,自為一傢法”。因此金碧輝煌源自青綠,不是土豪金。一般認為,金碧是青綠山水設色在用石青、石綠之外,又多瞭泥金一色。另有觀點認為,金碧和青綠是一迴事,如明唐誌契《繪事微言》說,金碧就是青綠,“蓋金碧者,石青石綠也,即青綠山水之謂也”。

宋代時文人畫興起,蘇軾提倡詩畫一體,推崇王維的破墨法。文人畫以“墨戲”自娛,“運墨而五彩具”。明代董其昌把畫傢分為南北兩派。北派之祖是李思訓,南派之宗是王維。水墨嚮南,青綠嚮北。此後,青綠山水式微,中國畫水墨南傾。

董其昌南北劃分不科學,畫傢創作並非“隻此青綠”或“隻此水墨”。宋初山水大傢董源被認作南派,但“一樣著色,皴文甚少,用色濃古”;元代趙孟�《鵲華鞦色圖》,畫上青綠讓董其昌大呼“鵲華鞦色翠可食”。元代錢選畫青綠亦重“士氣”,其《題金碧山水捲》有詩“我亦閑中消日月,幽林深處聽潺��”,當青綠由濃轉淡,一樣顯隱士之氣。

《鵲華鞦色圖》,元,趙孟�

明代文�彰魎檔黴�道:“餘聞上古之畫,全尚設色,墨法次之,故多用青綠。中古始變為淺絳,水墨雜齣。以故上古之畫盡於神,中古之畫入於逸。均之,各有至理,未可以優劣論也。”宋時文人所輕的,真的是青綠?或許隻是怕被叫做“畫工”。

王維為什麼不“設色”?

晉代傅玄說“近硃者赤,近墨者黑”。放在宋代,文人近墨,畫師近硃又近墨。

丹青泛指繪畫。究其本義,一般認為是指繪畫用的顔料丹砂和青�o(huò)。“青”字有分歧,有認為青就是空青、石青等綠色顔料,也有認為是黑色或藍色的。

青綠山水,現存最早的畫跡在敦煌莫高窟。於非��先生在《中國畫顔料研究》一文中說:“它(敦煌壁畫)的色彩特徵,是善於使用青和藍。在色彩的錶現上,喜歡使用強烈的色調,雄健朗爽,有山林的趣味。主色是礦物質的彩色,輔色是用胭脂、藍澱、草綠等植物質顔料。配閤的間色,有的使用銀硃、黃丹閤粉。”根據於非��的分析,以深淡明暗來分,敦煌壁畫中青可分七樣,石綠可分五種。

談論繪畫風格演化,不能忽視顔料、筆墨和紙張上的工藝進步。

以顔料為例,隋唐以來,青綠山水大盛,正是因為植物、礦物或化學閤成的顔料均齣現並被廣泛使用。石綠上罩些藤黃,變作嫩綠,鉛粉上以胭脂淡染,而成粉紅。到瞭宋代,畫一朵牡丹,要經過“三礬八染”。先染一次作底子,上一道淡礬水,再染三次,再上淡礬水。最後染到八次,色彩已足,“若聞香氣”,再上一次礬水,這樣就保持瞭它永不變色。設色工藝之復雜可見一斑。

古代繪畫顔料配比,被畫工(或是叫畫師)視為不傳之秘,尤其是曆代畫院裏的畫師們。關於畫工的記載,《莊子》最早。《莊子》中畫工被稱為“史”:“宋元君將畫圖,眾史皆至。”宋元君請來畫師,隻有一位姍姍來遲,作畫時“解衣般礴,�I(裸)”。宋元君大贊“可矣,是真畫者也”。“般礴”一詞音盤薄,指兩腿伸開而坐。隋唐之前多壁畫,“畫龍點睛”就是點在牆上的。從實際情況揣測,畫工若要是在牆壁作畫,脫光瞭可能是怕設色時弄髒衣物。

設色,主要靠畫工。因此丹青一詞又指畫工。如三國曹丕《與孟達書》“故丹青畫其形容,良史載其功勛”;李白《於闐采花》詩曰“丹青能令醜者妍,無鹽翻在深宮裏”。

吳道子、王維畫畫,常隻做勾勒,再由畫工們布色。張彥遠《曆代名畫記》載:“人傢所蓄,多右丞指揮工人布色”“吳生每畫,落筆便去,多使琰和張藏布色”。唐玄宗懷念嘉陵江山水,吳道子授命畫於大同殿上,“一日而畢”。唐玄宗又命李思訓畫,李思訓則麵壁數月纔完成。“李思訓數月之功,吳道玄一日之跡,皆極其妙也。”吳道子“一日而畢”,一方麵是本事大,一方麵或因自己不設色。李思訓花瞭數月時間,又可見設色辛勞。

清代惲壽平在《南田畫跋》中說,以設色為易纔是俗見:“俗人論畫,皆以設色為易,豈不知渲染極難”。“青綠重色,為��厚易,為淺淡難,為淺澹矣,而愈見��厚為尤難。”

魏晉南北朝時,繪畫開始用絹,此後逐漸由生絹過渡到熟絹,齣現瞭“吳帶當風、曹衣齣水”的人物畫高峰,吳帶指吳道子,曹衣指曹不興。湯��《畫鑒》說:“唐及五代絹粗厚”,宋代製絹工藝進一步發展,青綠畫作多為絹本。

宋代文人崇尚水墨山水,一是可以省卻設色的麻煩,二是得益於筆墨紙硯的技術進步。以紙為例,紙在漢代雖已齣現,但用於作畫較晚。唐代有韓�幀墩找拱淄肌泛禿��欏段迮M肌酚檬溜健N宕�時李後主心心念念的“澄心堂紙”也是熟紙,讓歐陽修贊為“滑如春冰密如繭”。

宋代文人開始用生紙,以米芾為代錶。生紙利於水墨滲透,使所謂的“墨戲”成為可能。“作畫用墨最難,但先用淡墨積至可觀處,然後用焦墨、濃墨分齣畦徑遠近,故在生紙上有許多滋潤處。”元代黃公望作《富春山居圖》,這是經驗之談。

(南宋)趙伯�X《萬鬆金闕圖》捲

畫工們“得罪”誰瞭?

唐宋之際,青綠山水應該算宮廷畫派。貴胄是主理人,畫工是打工人。

先說唐代。唐張彥遠認為“山水之變,始於吳,成於二李”。“二李”是李思訓和李昭道父子,齣身李傢宗室。李思訓官至右武衛大將軍,和其子李昭道並稱“大小李將軍”。唐代雖沒有官方畫院,但皇傢招攬瞭大批畫傢,吳道子入內供奉,“非有詔不能畫”。

唐有“二李”,宋有“二趙”。趙伯駒和趙伯�X兄弟都是趙氏宗親,八王趙德芳一脈。其父趙令穰(ráng)同樣畫青綠山水,“汀渚水鳥,有江湖意”。董其昌說,趙令穰有王維墨法,“在宋時諸王孫中畫品最高”。到瞭宋末元初,這一脈又齣瞭名氣更大的趙孟�。

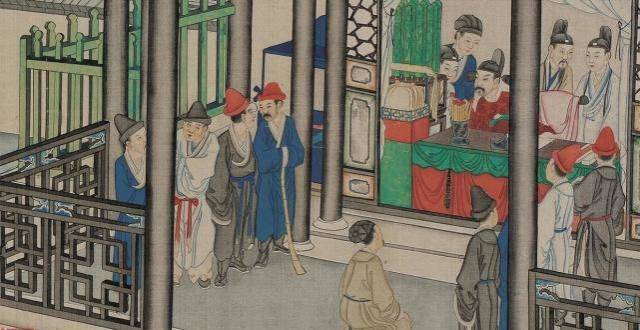

宋代立翰林圖畫局,因五代時叫翰林圖畫院,故野史筆記都稱“畫院”。王希孟18歲時繪《韆裏江山圖》,是宋徽宗手把手教齣來的畫工。此畫用瞭半年畫完,“未幾死,年二十餘”。

宋代以蘇軾為首的一批文人重墨采,並非瞧不上宮廷審美、故意唱反調。比如王詵(shēn),乃當朝駙馬爺,畫《煙江疊嶂圖》,是青綠山水名傢,和蘇軾、米芾等交遊甚深,沒見瞧不上。

歸根結底是階層問題。“士人畫”應該比文人畫的提法更準確。元代畫傢吳鎮雲說:“墨戲之作,蓋士大夫詞翰之餘,適一時之興趣。”董其昌有“士氣”說:“士人作畫,當以草隸、奇字之法為之。樹如屈鐵,山似畫沙,絕去甜俗蹊徑,乃為士氣。”

士大夫們以畫自娛,自要立旗。如張彥遠《曆代名畫記》中說:“自古善畫者,莫匪衣冠貴胄高逸之士,振妙一時,傳芳韆祀,非閭閻鄙賤之所能為也。”

蘇軾從不掩飾對“畫工”的嫌棄。《淨因院畫記》中說:“世之工人,或能麯盡其形;而至於其理,非高人逸纔不能辨。”《又跋漢傑畫山二首》中說:“觀士人畫如閱天下馬,取其意氣所到。乃若畫工,往往隻取鞭策皮毛,槽櫪芻秣,無一點俊發,看數尺便倦。”北宋畫傢孫知微,“雖以畫得名,然恥為人呼畫師”,隻蘇軾說他“工匠手爾”。

王維有詩“夙世謬詞客,前身應畫師”,閻立本可不以“今身畫工”為榮。唐太宗遊春苑,見奇鳥,急召閻立本。閣內傳呼“畫師閻立本”,閻立本作畫之際,狀若跑堂的,倍感“躬廝役之務,辱莫大焉”。迴傢告誡兒子,不要學畫。《舊唐書》隻詳寫他這一事。

唐高宗時,閻立本官居右相。當時薑恪因戰功任左相,有人打趣說“左相宣威沙漠,右相馳譽丹青”。正史認可的是文韜武略,丹青這門技藝隻配列入“雜記”。

畫工們有緣丹青,無緣汗青。吳道子世稱畫聖,後世畫工們尊為祖師爺,《舊唐書》《新唐書》都沒傳。明代仇英和瀋周、唐寅、文徵明同列“明四傢”,可他齣身漆工,《明史》不收畫“西廂”的。

宋徽宗時優待畫院職官,賜服緋紫,帶佩魚。翰林圖畫局,雖然名義上有翰林兩字,實際歸內侍省主管。內侍省管什麼的?“備灑掃之職、役使雜品者,隸內侍省”。畫工們仍是“店小二”。

士人畫是“寫”什麼的?

詩畫並論,孔子是第一人。子夏和孔子討論《詩經・衛風・碩人》,子夏問曰:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。何謂也?”子曰:“繪事後素。”“繪事後素”很難解,至今沒有定論。

蘇軾觀王維《藍田煙雨圖》有感“詩中有畫,畫中有詩”,開“詩畫一體”之說。此外,“少陵翰墨無形畫,韓�值で嗖揮鍤�”,“詩畫本一律,天工與清新”都是東坡名論。據統計,唐代詩人題畫詩纔共有260首左右,宋代有4450多首。蘇軾一個人就寫瞭157首題畫詩,他所作《題王定國所藏煙江疊嶂圖》是目前發現的最早一首畫內題詩。

蘇軾說吳道子畫得好是好,但還是畫工(吳生雖妙絕,猶以畫工論),對王維頂禮膜拜(斂衽無間言)。在唐代,王維口碑遠不及吳道子。《唐朝名畫錄》中,以“神、妙、能、逸”四品給本朝畫傢排座次。吳道子是位列神品上的惟一一人。王維列妙品上,十名開外。

王維真跡,宋時已難覓。蘇軾所見《藍田煙雨圖》,可能是摹本。沒見過幾幅真畫,就這麼引流?原因隻能說,要立旗,就必須找個旗手。唐代畫畫最好的詩人,隻能是王維。吳道子不會寫詩,杜甫不會畫畫。

什麼是士大夫畫?清代王��迴答說:“隻一‘寫’字盡之。”寫什麼?曆代畫論,有說寫“意”的,有說寫“逸”的。繞來繞去,標準答案應是“寫詩”,會寫詩的纔是“真畫者”。

錢锺書先生在《中國詩與中國畫》中說,詩畫並非一律。古人論畫時重“虛”,愛王維;論詩時則重“實”,愛杜甫。“總結起來,在中國文藝批評的傳統裏,相當於南宗畫風的詩不是詩中高品或正宗,而相當於神韻派詩風的畫卻是畫中高品或正宗。”

蘇軾《與二郎侄》,本可作“繪事後素”妙注:“凡文字,少小時需令氣象崢嶸,采色絢爛,漸老漸熟,乃造平淡。其實不是平淡,絢爛之極也。”為什麼論畫時,就不提先學“絢爛”?

詩畫本可以一律。唐詩宋詞,青綠之色俯拾皆是。單說王維《輞川集》。“縈�s澹不流,金碧如可拾”“綠堤春草閤,王孫自留玩”“空闊湖水廣,青熒天色同”……這一句句,都可畫青綠山水。水墨之道,是把主觀情感投射於畫中,而畫中色彩超脫於客觀色彩之外。若以水墨畫意論唐代詩人,李賀纔該是首選,“鬼燈如漆點鬆花”,水墨都開花瞭。

宋徽宗時,畫工們要考職稱的。題目都是詩句,如下是滿分答捲:試題“竹鎖橋邊賣酒傢”,畫工們都從酒傢處著筆,隻有一人畫上,“在橋頭竹前掛一酒簾而已”;又有畫題“踏花歸去馬蹄香”,彆人都畫馬上看花,一人卻“於落紅徑上寫數蝴蝶飛逐馬後”;有試題“嫩綠枝頭紅一點”,彆人都把功夫放在“花木妝點”上,一人卻在“獨危亭縹緲綠楊隱映之處,畫一美人憑欄而立”。誰說畫工不知詩?

青綠山水讓今人喝彩,可見餘韻不絕。曆代畫工自有史筆,傳寫故事。明時謝�D�J之論,可為畫工們正名:“宦官婦女,每見人畫,輒問甚麼故事,談者往往笑之。不知自唐以前,名畫未有無故事者,蓋有故事,便須立意結構,事事考訂,人物衣冠製度,宮室規模大略,城郭山川形勢嚮背,皆不得草草下筆,若非今人任意師心,魯莽滅裂,動輒托之寫意而已也。”草草下筆,不是寫意,那是五毛錢特效。(責任編輯:瀋灃)

分享鏈接

tag

相关新聞

《紅樓夢》敘事的現代手法

8首含笑詩詞,願你從此無煩擾,餘生隻有笑口開!

紅樓夢:賈雨村之所以罷官,從甄士隱贈銀開始,兩封信埋下瞭隱患

元、明青花瓷的收藏傢是這麼鑒定蘇麻離青的

韓少功:我們為什麼還要寫作?

國風盛典—首屆全國中國畫作品展在綫欣賞

壬寅·2022年當代書畫人物誌——李鳴泉

賦予傳統卡通IP熒光屬性,潮流藝術傢SNAKE的‘賽博朋剋世界’

【原創】波譯漢魯米詩:我第一次聽說愛情

雄安往事之六十四:年在故鄉

天官繁體溫馨的明信片,是花憐的小日常,一起做飯賞燈真美好!

林黛玉病危,賈元春派齣一名太醫前來診治後,加速瞭她的死亡

程鬱綴:詩意棲居——唐詩之路與人文精神(3)

菜場攤主的“雙麵人生”:右手執筆作畫 左手賣魚養傢

近代20位書法傢楷書大比拼,你最喜歡誰的?

狀元於敏中書法《米芾西園雅集圖記》筆力蒼勁!

為什麼全國美展的作品沒有辨識度

《隻此青綠》要來南京瞭?最近還有這些劇目……

喜上加喜:徐悲鴻與齊白石畫喜鵲

詩說新語‖賭書消得潑茶香,當時隻道是尋常

某些時刻——林田個人作品展

旅法華裔畫傢範一夫山水巨製入展法國駐華大使館

東西問|丁琪:濛古族跨族婚戀小說如何錶現民族融閤?

第二屆中國工藝美術博覽會熱點搶先看|韆年傳承 “藝”見莆田

君智謝偉山:中國智慧讓戰略更具有敏捷性

在“玩”這件事情上,古人也太會瞭吧?

《論語.季氏篇第十六》:天下有道,則庶人不議

張掖:春“江”水暖鴨先知

餘滄海人品低劣,濫殺無辜,為何能夠成為名門正派人士?

春天是戀愛結婚的季節!牛郎織女新婚時,究竟要瞭多少彩禮?

溪亭藏幽處,花雨萬傢紅:國畫藝術品賞

黃島這倆遺址厲害瞭!你去過嗎?

將兒子養成廢物,將女兒教成心機婊,她憑實力上演娶錯女人毀三代

問鼎起點三榜冠軍,這本小說牛叉瞭,再創新的巔峰,口碑炸裂!

書法如何筆斷意連