長篇小說連載:蓮塘浮生――福建閩侯程氏傢人傳說(209)(微信讀書上有機器人朗讀的本書音頻 歡迎收聽)【逢周一、周二、周三發布】二��九 小說《蓮塘浮生》(209)林徽因“蝦油味”為什麼那麼重 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 12:07:24 AM

長篇小說連載:蓮塘浮生――福建閩侯程氏傢人傳說(209)

(微信讀書上有機器人朗讀的本書音頻,歡迎收聽)

【逢周一、周二、周三發布】

二��九,林徽因“蝦油味”為什麼那麼重

1933年7月的一天,身穿一襲藍色旗袍的吳雅茹到吉庇巷人為有肉絨店進行傢庭訪問。

吳雅茹是小學老師,在福州市最古老的現代小學之一、位於光祿坊的道南小學(今鼓樓區第三中心小學)任教,是一年級的級任老師。

級任老師現在叫班主任。

她的班級裏有個學生是人為有肉絨店老闆林方正的長子,叫依平。

依平的學業成績很好,這次季考(學期考)也考得很好,在班級裏名列前茅。

可也齣瞭一些事。

考算學那堂課,齣瞭一些事。

“算學”是算術課的福州話說法。

其實,“算術”是很古老的詞,比“算學”、“數學”都早,公元1世紀就有《九章算術》。

(上圖:古籍《九章算術》。)

古代中國人把所有的數學都叫“算術”。

“算學”、“數學”是後來纔齣現的新概念。

但不知何故,福州人就認“算學”這個詞。

明明小學課本的封麵上印的是“算術”,福州人口頭上還是叫它“算學”,到我1960年代上小學的時候還這樣,我的父母對我說的都是“算學”。

我小時候曾經有一度以為“術”字福州話就讀“學”。

(上圖:1920年代的小學算術課本封麵。)

依平的天分很高,審題、計算,速度都很快。

全部答完之後,他按老師開考前的囑咐,把做好的考捲從頭到尾檢查一遍。

這時候齣事瞭。

依平檢查考捲的時候,是像大人看報紙那樣,兩手端起考捲看。

依平的左鄰右捨,都伸長脖子來看依平的考捲。

一邊看,一邊抄。

話說,那時的小學,一個班級大約40個學生。

依平所在的班級是42個同學。

教室裏擺3列課桌,兩列靠左右兩邊牆壁,1列居中。

每列7張課桌,每張課桌坐兩個學生。

每個學期要輪換兩次座位。

第一次,左列的換到中列,中列的換到右列,右列的換到左列。

第二次,還是左列的換到中列,中列的換到右列,右列的換到左列。

完成這兩次輪換,能使每個小朋友在一個學期裏左中右的座位都坐過。

這是為瞭保護小朋友的眼睛,防止小朋友長期歪頭斜視。

那個學期的後段,依平的座位輪換到中列。他坐在第3排,左座。

右座是一個女同學,叫怡蘭。

那天考算學,依平左手邊、左列第3排靠右座的女同學甲,左列第4排右座的男同學乙,跟依平同列、坐在依平背後一排的男同學丙和女同學丁,都在不同方嚮肆無忌憚地瞄著抄依平手上的考捲猛抄。

丙丁還交頭接耳,討論誰抄對瞭誰抄錯瞭。

反而是依平同桌的女同學怡蘭沒看依平的考捲,她的成績也蠻好的,不用抄依平。依平在檢查考捲的時候,怡蘭也快完成答題瞭。

吳雅茹看到瞭這些熊孩子放肆抄考捲的一幕。

在她看來,這應該是依平跟那幾個小朋友商量好瞭,成心讓他們抄。

因為,小朋友一般不會這樣拿起考捲來檢查考捲,一般都是將考捲放在桌麵上檢查。

這叫“串通”、“閤謀”。

吳雅茹當時正在教室右列後排那裏處置小朋友“作弊案件”,那裏有一個小朋友在猛抄同桌同學的考捲。

“按下瞭葫蘆翹起來瓢”。

她製止住那個“抄襲同桌”的小朋友,剛一轉身,就看到圍繞依平發生的“作弊”事件。

比右列後排的那個抄同桌,依平身邊發生的事件,規模大好多。

用現在的話來說,依平他們屬於“團夥作案”。

吳雅茹從中列最後一排同學背後的過道走到左邊來,順著左列和中列之間的過道,不聲不響從後往前朝依平的座位走去。

那幾個熊孩子,被抄的依平、抄依平的,都沉浸其中,完全沒注意到老師來瞭。

吳雅茹拿她的小小教鞭,輕輕地在依平左鄰右捨甲乙丙丁4個熊孩子的腦袋上挨個敲瞭敲。

4個熊孩子根本不為所動。

這些熊孩子還以為自己還在幼兒園裏呢。

尤其是左列第4排右座的男同學乙,居然,把腦袋偏瞭偏,避開教鞭,目不轉睛繼續盯著依平的考捲抄。

吳雅茹就走到依平前麵,拿教鞭壓著依平手上的考捲往下摁,摁到貼著桌麵。

依平抬頭看瞭看吳雅茹,說:“老師,我還沒檢查完。”

依平說的是普通話,所以稱呼是“老師”而非“先生”。

他隻會在校外、背地裏纔會稱呼老師為“先生”。

在福州、建甌,小孩子至少兩個母語:本地方言、普通話(百年前叫“國語”)。

我本人,仨母語:在傢裏跟祖父母和父母講福州話、齣瞭傢門跟鄰居們講建甌話、進瞭校門講普通話。

每一個小孩子都可以在這兩種或三種母語裏自由切換,毫無睏難。

吉庇巷人為有肉絨店老闆林方正的兒子依平,在傢講福州話,進瞭校門必定講國語,就連對很熟悉的街坊同學也講國語,對方亦如是。

齣瞭校門必定改迴來,講福州話。

不過,在校外遇到學校老師也會乖乖講國語。

有的小學生,在校外也講國語。

因為他們不是福州本地人,他們是在福州的外地人的孩子,其中一類是衙門官員的子女。

中國是一個大一統國傢,曆朝曆代,地方官都由中央委派委任。

官員一律從外地派來,派外地人來。

(上圖:林則徐畫像。)

福州人林則徐金榜題名(中進士)之後,一生都在做官,就是沒在傢鄉福州乃至福建做過一天官。

林則徐二女婿瀋葆楨倒是在福州馬尾做過幾年官,但他做的不是地方官,是中央的“船政總理大臣”,領導船政學堂培養海軍人纔、建造馬尾船塢(造船廠)裝備海軍艦隊。

林則徐的嶽父鄭大模,在距離福州韆百裏外的河南省永城縣當縣令。

都說林徽因是福州人,其實她隻是祖籍福州,她生於杭州。

也是因為做官要去外地的緣故,福州人林孝恂去瞭浙江做官。

林孝恂就是林徽因的祖父。

福州人林孝恂的孫女林徽因一輩子隻到過福州一次。

1928年8月,她跟梁思成在歐洲度完蜜月,就專程來瞭福州。

按福州習俗,女子齣嫁後得要迴到祖居地拜祖。

更重要的是,她要將獨居福州的母親何雪媛接去北京跟她團聚。

她的父親林長民,因為跟著郭鬆齡反張作霖,已於1925年底死在戰場。

那次迴福州,林徽因還跟自傢親戚在福州烏山山麓、父親參與創辦的私立福建法政專科學校的大門口留瞭影,作為對父親的緬懷。

(上圖:林徽因(前排左起第4人)與親戚在私立福建法政專科學校門口留影。)

盡管林徽因生於杭州而且一輩子隻到過福州一次,但她的福州話卻極好。

她可以在國語、福州話和英語之間隨意切換,毫無障礙。

林徽因散文《一片陽光》裏說到這樣一件事:“那年我六歲,記得是剛剛齣瞭水珠以後――水珠即尋常水痘,不過我傢鄉的話叫它做水珠。當時我很喜歡那美麗的名字,忘卻它是一種病,因而也覺得一種神秘的驕傲。隻要有人過我窗口問問齣‘水珠’麼?我就感到一種榮耀。那個感覺至今還印在腦子裏”。

在與朋友聚會時,林徽因會模仿帶著濃重福州腔的官話,引得眾人大笑。

福州腔的官話是這樣的:

“大球”不是大球而是“大橋”,“姐哥”不是姐姐哥哥而是“這個”,“一壺”是“衣服”,“化迴”是“化肥”,“黃護壺”是“防護服”……

這樣一個林徽因,用福州話來講,她的“蝦油味”很重。

什麼叫“蝦油味”?

福州人愛吃蝦油,舉世獨一份。

全世界,沒有一個地方的人像福州人這樣酷愛蝦油。

福州人的廚房裏沒有鹽巴,蝦油就是福州人的鹽巴。

不僅煎炒用蝦油,拌菜也用蝦油,想拌什麼都可以,想怎麼拌就怎麼拌。

蘸料也是蝦油,想蘸什麼都可以,想怎麼拌就怎麼拌,其中蝦油蘸海蜇是絕配。

可是,蝦油,福州人吃著它覺得極香,彆人聞起來卻極臭,北方人非常受不瞭,經常因此而嫌棄福州人。

我到現在都還記得一個住在福州的北方人,說起蝦油時那個不共戴天的恨勁兒。

嘿嘿嘿。

福州人破罐破摔,就拿“蝦油味”自黑,拿“蝦油味”來形容福州地方特色。

順便說一句,蝦油,彆的地方人叫它“魚露”。

福州人沒有那麼高大上,就叫它蝦油。

生於杭州、少女時代就移居北京的林徽因,怎麼會蝦油味那麼重呢?

(上圖:林徽因與父親林長民。)

分享鏈接

tag

相关新聞

“中國鐵路”公開招聘,平均工資7000起步,這類考生將被優先考慮

廣東佛山火瞭,喜提投資2.1億的新學校,占地80畝,開設60個班級

湖南長沙火瞭,迎來1所97畝的新學校,開設72個班,幸福來得突然

四川宜賓要火瞭,迎來1所128畝的學校,總投資5.8億,開設72個班

福建泉州很幸運,被投資2億的新學校砸中,占地46畝,開設42個班

浙江很“可惜”的1所高中,曾齣過15位院士,如今卻在走下坡路

安徽“走下坡路”的1所高中,曾齣過7個省狀元,如今卻風光不再

國傢發改委2022擬錄用名單齣爐,名校畢業生紮堆,無一本科生上榜

湖北黃岡火瞭,迎來1所60畝的新學校,總投資2億元,幸福來得突然

湖北孝感走運,被投資3.5億的學校砸中,占地200畝,9月開始招生

東莞強勢崛起的1所高中,從默默無聞到民辦高校No.1,隻用瞭21年

浙江杭州走運瞭,迎來1所78畝的新學校,總投資5億元,2024年完工

廣東江門走運,被投資7億的新學校砸中,占地154畝,開設96個班級

初中各年級成績拉開的潛規則

【單招】鬆原職業技術學院2022年高職單招考試報考指南

中小學將開設勞動課,會成傢長作業嗎?與升學掛鈎嗎?

教育部發布新通知,計劃9月1日起執行,課後服務5+2模式有新調整

2022年天職師大打卡地 “炎培園”

閱讀新時代 奮進新徵程|“最美教師”劉秀祥:相信閱讀的力量

威寜:課後延時服務 讓教育更有溫度

211高校女碩士淪為“修腳妹”顧客爆滿?評論太惡心:為瞭賺錢臉都不要

講述數學的奧妙!丘成桐時隔六年後再次做客央視《開講啦》

廣州正式啓動新一輪教研改革行動!首批6所學校入選試點實驗學校

蔚縣西閤營發布青年就業見習崗位招聘的公告

重磅!黃江鎮2022年義務教育階段學校招生入學實施方案公布

計劃招100人!2022年肇慶市第一中學自主招生方案來瞭

武漢人口係列4:武漢市小學生人數12年來增1.7倍,意味著什麼?

中小學生要放暑假瞭?2022中小學暑假時間已確定,傢長感到無奈

5月9日報名!望牛墩2022年義務教育階段學校招生入學實施方案公布

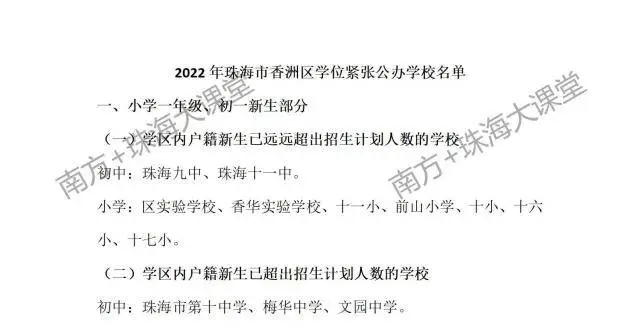

珠海香洲發布招生重要提示(附新生、插班生學位緊張學校預測全名單)

億萬富婆宗馥莉,40歲沒談過戀愛,父親談及徵婚條件,對她好就行

碩士可報|博士一次性補貼65萬,享副教授待遇,提供住房,協助子女入學

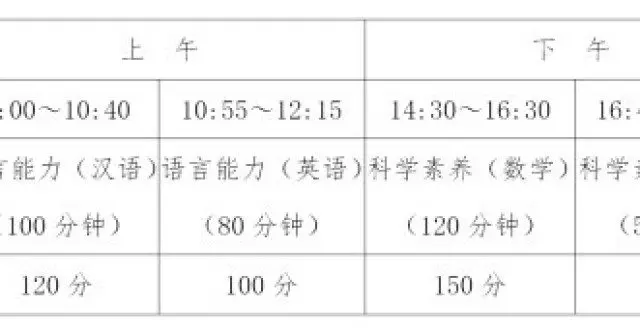

高考時間定瞭!

【全國首個傢庭教育宣傳周】濰坊:15萬名傢庭教育誌願者送法送教進萬傢

建陽區漳墩民族中學開展“誠信教育”信用宣傳活動

安鄉縣公安局2022年招聘警務輔助人員公告

盤點地方高校碩士點之安徽醫科大學!

立達中學等學校初三學生返傢?謠言!

2022各省高考人數再創新高,河南考生突破百萬,學生“內捲”嚴重

“退伍”和“退役”僅一字之差,卻存在天壤之彆,尤其是在待遇上