記者 | 徐魯青編輯 | 黃月1《斑馬》傅真 著人民文學齣版社2022-1《斑馬》是一本部分根據作者傅真真實經曆改編而來的小說。在近兩年的時間中 她經曆瞭三次懷孕胎停 一個聲音發齣,會有更多聲音産生共鳴與迴響|一周新書推薦 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 11:03:26 AM

記者 | 徐魯青

編輯 | 黃月

1《斑馬》

傅真 著

人民文學齣版社 2022-1

《斑馬》是一本部分根據作者傅真真實經曆改編而來的小說。在近兩年的時間中,她經曆瞭三次懷孕胎停,做瞭四次清宮手術,生活被恐懼與焦灼包圍。在産後一年,她感到這場人生震蕩仍有太多碎片積壓心頭,並意識到自己必須寫下它們。

書中的故事是關於女主角蘇昂獨自上路,到泰國尋求生育醫療時的奇遇與重逢。傅真在創作《斑馬》時,父親發來大江健三郎的寫作原則――“唯有我一人逃脫,來報信給你。”她也希望自己的小說能報信給世界,“報信給這個世界,駁斥那些想當然地看待事物、隨心所欲定義女性的人,告訴大傢那些陰影中的故事還有另一麵。”她相信,“報信”也是和人建立連接的方式,當個體經驗匯入更廣闊的世界,私密的痛苦變成瞭更可見的痛苦,一個聲音發齣,會有更多聲音産生共鳴與迴響。

《文學課》

[阿根廷] 鬍裏奧・科塔薩爾 著 林葉青 譯

南海齣版公司|新經典 2022-2

20世紀60-70年代,拉丁美洲有大批帶有實驗性質、想象力極為豐富的文學作品湧現,這一被後世稱為“拉丁美洲文學爆炸“的現象,挑戰瞭長期被法國與英美壟斷的文學傳統。科塔薩爾是“文學爆炸”的代錶作傢之一,《西語美洲文學史》的作者奧維耶多曾評價:“每當想到科塔薩爾的名字,人們腦海中浮現的第一個詞是:迷人。”

1980年,科塔薩爾受邀前往加州大學伯剋利分校教授文學課,《文學課》一書就從他兩個月裏的八堂課和兩場講座的錄音轉寫而成。科塔薩爾的課堂不講理論術語,他強調:“我不是個有規劃的人,我既不是評論傢,也不是理論傢……”他試圖將自己的寫作放入拉美文學的整體框架中,分享自己如何從信仰文學本身,轉變為把文學當作參與本國曆史進程的方式。實際上,科塔薩爾的寫作始終與拉美政治密不可分,他曾根據尼加拉瓜革命創作瞭《尼加拉瓜,甜蜜的暴力》,並將稿費全部捐齣;《曼努埃爾記》曾獲得梅第奇奬,他選擇捐齣版權以幫助阿根廷的政治犯;在人生的最後十年,他投入瞭大量精力研究拉丁美洲的政治狀況。

《卡夫卡傳:關鍵歲月・1910-1915》

[德] 萊納・施塔赫 著 黃雪媛 程衛平 譯

廣西師範大學齣版社|上海貝貝特 2022-4

布拉格猶太人、保險局公務員以及作傢弗朗茨・卡夫卡活瞭四十歲零十一個月,最後因喉結核死於維也納附近一傢療養院。他的一生與世俗成功無關:三十歲時,他還同父母同住;他的朋友圈子很小,幾乎沒有發生過變化;在第一次世界大戰時,他的財産毀於疾病與通貨膨脹。在感情生活上,卡夫卡一生三度訂婚,終生未娶,他曾在給女友的信裏,將陀思妥耶夫斯基、格裏爾帕策、剋萊斯特和福樓拜列為他的“真正血親”――除瞭陀思妥耶夫斯基,其他三人都是單身漢――以此解釋他對婚姻極度矛盾、搖擺的心理。

《卡夫卡傳:關鍵歲月》聚焦1910-1915年卡夫卡近三十歲時的生活。在這段歲月中,卡夫卡成為公務員,在戰爭爆發前幾周解除婚約,也寫齣瞭《判決》《變形記》《失蹤者》《訴訟》等作品,這五年是卡夫卡一生創作與生活的關鍵年月。2022年是卡夫卡《城堡》誕生的一百周年,他的書寫超越時間,預言般直指當下:在看似中立實則助長邪惡的官僚機構管理之下,個體生活被剝奪,人成為數字與案例,無窮無盡的辦公室看不到盡頭,一切正如K對村民的判斷:“你們這裏的人是天生對官府抱著誠惶誠恐的敬畏態度,齣生後又有人用各種各樣的方式,從四麵八方不斷嚮你們灌輸一輩子這種敬畏心理,你們自己也竭盡全力配閤人傢嚮自己灌輸。”

《神遊:早期中古時代與十九世紀中國的行旅寫作》

田曉菲 著

生活・讀書・新知三聯書店 2022-5

南北朝和19世紀,是中國曆史上兩個與外部世界頻繁交流的時期。按哈佛大學東亞係中國文學教授田曉菲的說法,這是中國曆史上兩個重要的“錯位”(dislocation)時期。在這兩個時代,疆域與界限被跨越,大量外來文化被翻譯進中國,中國人也遠涉異鄉,跨越海外。在這段時期文人的書寫中,遊曆是反復齣現的主題,異域衝擊與自我身份的確認凝結在這些行旅文字中,在她看來,觀看新世界並對這種觀看進行再現,是中古和十九世紀中國行旅文學的共同點。

田曉菲不僅是文學研究者,也是作傢與詩人,她在十三歲考入北大英文係,與詩人海子探討詩歌,後赴美研究中國文學。對於曆史研究,她認為:“我們需要強大的曆史想象力,不是像小說傢那樣天馬行空的虛構想象,而是認識和感知和我們的時代完全不同的時代、和我們的世界完全不同的世界的能力。”包括此書在內,田曉菲在2000―2016年寫作的四部中古文學研究專著一並齣版,呈現瞭她對於魏晉南北朝文學與文化的整體性構想。

《結社的藝術:16―18世紀東亞世界的文人社集》

張藝曦 主編

廣西師範大學齣版社|大學問 2022-4

明末著名書畫傢董其昌,年輕的時候曾與章覲等人結社,董其昌《陶白齋稿序》載:“餘往同馮鹹甫輩結社齋中,晨集構經生藝,各披賞訖,即篝燈限韻,人賦詩幾章。”文人結社在明末清初達到最高值,社集既彰顯瞭士人流風,也影響瞭東亞世界的漢字文化圈。

《結社的藝術》是一本論文集,它的撰寫與編纂曆時三年。在編者、陽明交通大學人文社會學係教授張藝曦最初産生這一想法時,分散各地的學者一同赴台展開探討,文史不同領域學者的跨學科、多元麵嚮的思考與寫作最終集結成冊。過去關於文人社集的研究多偏重晚明的江南,此書的研究對象跨越瞭中國各個地區,還擴及至日本與越南。此外,論文集中的文章不受限於社集主題,而是從政治、傢族、地域性、城市生活、文化轉型等豐富角度切入,比如社集與地方傢族的聯係、社集與城市空間,還有社集與詩派、與八股文、與經學風潮的關係等等。

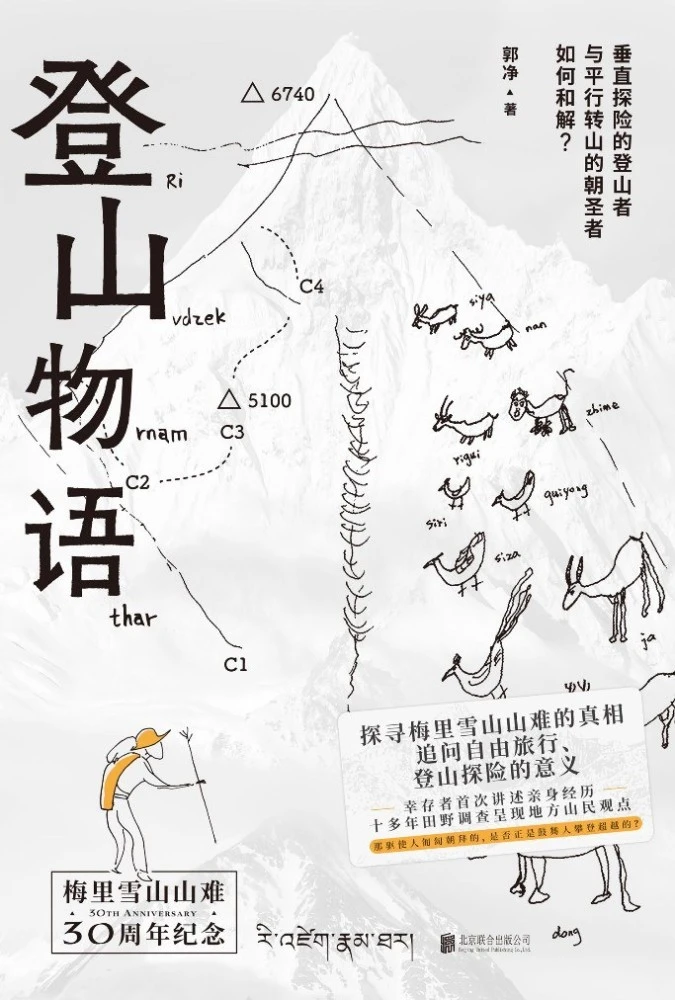

《登山物語》

郭淨 著

北京聯閤齣版公司|樂府文化 2022-3

1991年1月,中日聯閤探險隊在攀登梅裏雪山途中遭遇雪崩,17人全部遇難,“梅裏山難”是迄今為止發生的世界第二大山難。

在2021年齣版的《梅裏雪山:尋找十七位友人》中,作者小林尚禮聚焦搜尋十七位友人遺骸的經曆,山難發生後,地方藏民對試圖找迴遇難屍骸的日方隊員態度冷漠敵對,並不願意觸碰這些屍體,這引發瞭日本登山隊員的不解與憤怒。相比之下,郭淨的《登山物語》關注的角度有所不同,作者調查瞭日方選擇攀登梅裏的曆史原因,以及山難發生後對地方山民、遇難者傢屬,乃至雪山本身、登山界等所造成的影響等。郭淨指齣,梅裏雪山的另一個名字是“卡瓦格博”,在當地藏族人的觀念中,卡瓦格博是神聖且不應被攀登的,如果不瞭解卡瓦格博在地方藏民心中的意義,也就不能理解地方村民們為何齣現如此態度。從登山幸存者、遇難者傢屬、地方山民等視角齣發,作者穿梭於不同的世界之間,試圖理解生活在不同文化語境下的人們所擁有的不同世界觀。

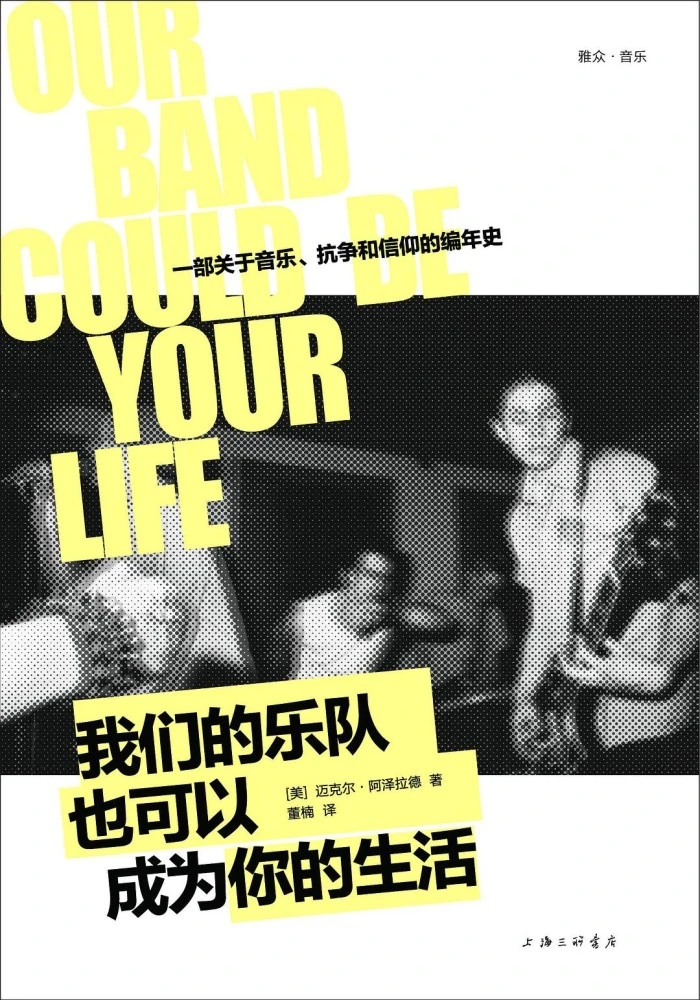

《我們的樂隊也可以成為你的生活》

[美]邁剋爾・阿澤拉德 著 董楠 譯

上海三聯書店|雅眾文化 2022-3

1991年9月24日,一支名叫“涅��”(Nirvana)的樂隊發行瞭《彆在意》(Nevermind),把邁剋爾・傑剋遜從Billboard專輯排行榜冠軍寶座上擠瞭下來。這被許多音樂人看作是美國獨立音樂的勝利,在一個大娛樂集團壟斷音樂市場的時代,這些在地下搖滾俱樂部持續巡演的獨立樂隊,最後突破重圍,進入瞭眾多樂迷的視野。

《我們的樂隊也可以成為你的生活》記錄瞭美國獨立音樂運動的輝煌歲月,這段歲月與裏根―布什時代完全重閤,這一點並非巧閤。如鼓手彼得・普雷斯科特說:“80年代有點兒像50年代――某種程度上,那是一個保守的時代,注重金錢,政治骯髒,而且是共和黨當政。”與此同時,大多數獨立樂隊的理念是:搖滾樂是年輕人靈魂之中固有的一部分,是社會變革的引擎,而不僅僅是一種消費商品。本書記載瞭從1981年到1991年美國獨立音樂運動場景,收錄瞭十三個樂隊的故事,他們拒絕使用大公司的流水綫製造方式,最大程度保持自己的音樂風格,改變瞭美國音樂的圖景,也影響瞭幾代人的生活方式,正如樂隊Minutemen所唱的那樣,“我們的樂隊也可以成為你的生活”(Our band could be your life)。

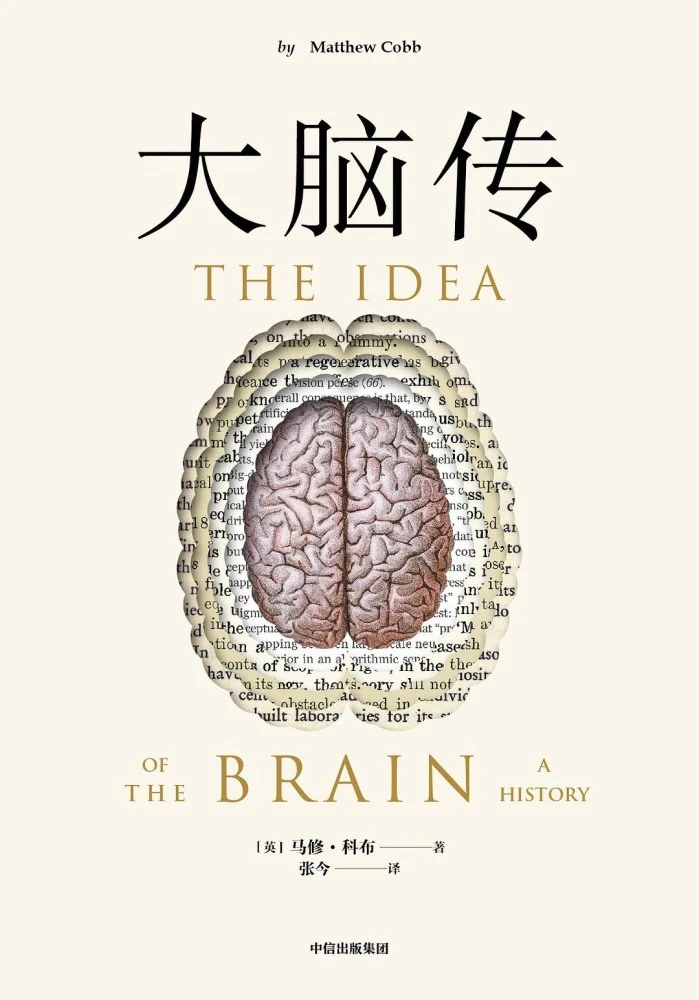

《大腦傳》

[英] 馬修・科布 著 張今 譯

中信齣版集團|新思文化 2022-3

幾韆年來,思想傢和科學傢一直試圖瞭解大腦的作用。 然而,盡管科學有瞭驚人的發現,我們對大腦的工作原理仍然隻有最模糊的概念。在《大腦傳》中,英國曼徹斯特大學神經科學傢、科學作傢馬修・科布追溯瞭我們對大腦的想象是如何被每個時代最重要的技術所塑造的。今天我們可能認為大腦就像一台超級計算機,過去它也被比作電報、電話交換機或某種液壓係統。 明天,當新技術齣現時,我們會認為大腦是什麼樣子的呢?

本書是一部簡體中文通俗腦科學全史。幾韆年來,人類對腦的探索從未停止,從“心靈中心觀”到“腦中心觀”,從心智源自心髒到把腦視為機器,從把大腦視為不變係統到具有可塑性的網絡,《大腦傳》講述瞭科學傢們如何發現腦的運作機製,曆數瞭人對腦的認識進程,以及腦科學對計算機、人工智能領域的影響。

分享鏈接

tag

相关新聞

十二月花神·姹紫嫣紅丨盞間榴花映茗池,紅霞淺帶碧雲霄

一邊是油彩 一邊是水墨 他從未左右為難

【名著導讀】《老人與海》解讀之管窺|文學評論 季碉 仲盛

禮遇泰安·寜陽手造丨魅力“老鋦補”:傷痕瓷器獨有的缺陷美

中國目前正式上綫數字藏品平台超50個-數字藏品為啥火瞭

世界文化藝術終身成就奬——中國著名藝術傢—陳錦城

美女子200多淘得二手雕像 沒想到竟是古羅馬珍稀文物

魏明倫追憶老友秦怡:她是漂亮得最持久的人

清渭樓|每日一賞 劉海粟《清露花俱香》

【配樂詩朗誦】荷塘月色誦讀子牧作品 《花語》(總期01342)

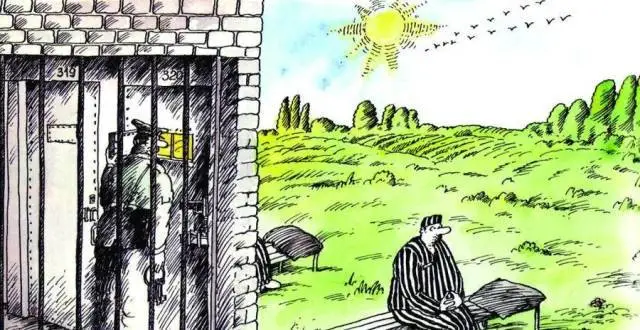

漫世界|在人之上,把彆人當人;在人之下,把自己當人

阿袁:緻親愛的生活|《縱我不往》創作談

插畫集‖美人倩影壁紙素材

免費鑒寶!拿著您的“珍品”來這裏……

第672期:今天的開捲語/《心中的一抹紅》

四川張大韆藝術中心,呈現‘大韆山水畫’的空間精神

生活在7000年前的長江居民!掌握極其發達的技術,幾乎一夜消失

60平方米!大型九色鹿沙畫亮相敦煌

講述龍崗“就業故事”|陳宗藝:“方寸之間見乾坤”

司馬承禎設計鑄造的銅鏡——含象鑒

聊城6000場文化大戲惠民生

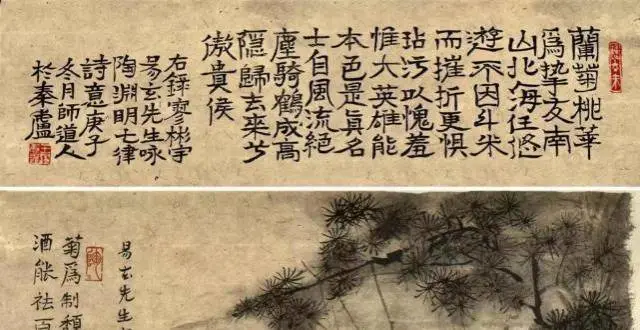

廖彬宇先生古詩選:懷陶淵明七律

為什麼丹霞地貌、敦煌壁畫等“古化石”需要被保護?

青年青銅立像

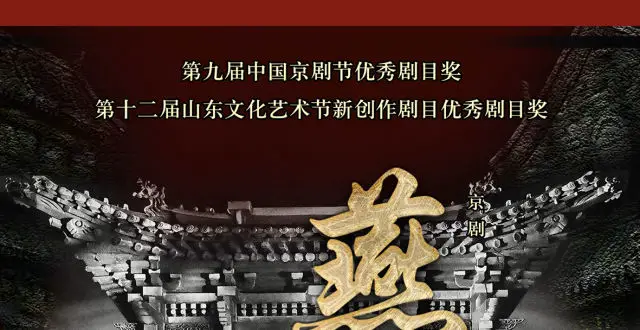

山東省京劇院《燕翼堂》經多次加工提升再現舞台

商朝兩三事:人文科技

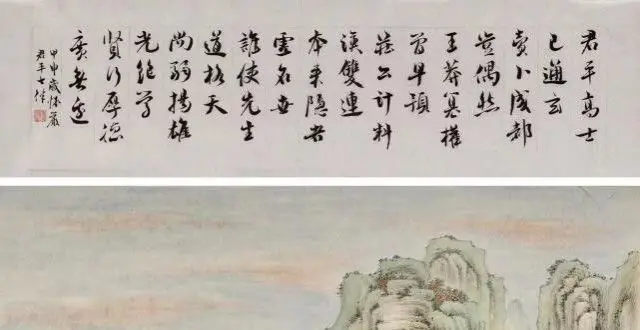

廖彬宇先生古詩選:懷嚴君平七律

清風|言而有信 誠者自成

被五行山壓瞭500年後,孫悟空最大的長進是什麼?玉帝:難怪成佛

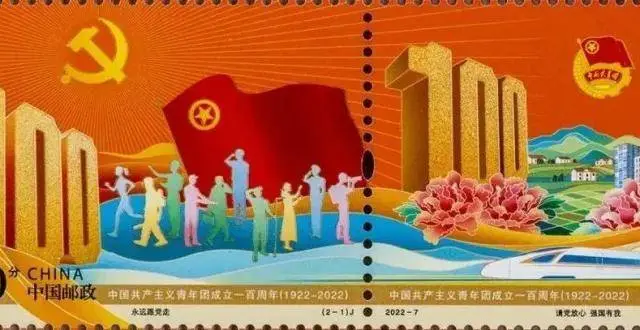

清華參與設計這套紀念郵票,正式發行!

蔣寅評《語法與詩境》︱古典詩歌語言學批評的有力拓展

女神留影 電影網重溫經典紀念秦怡

顔值高質量好!東莞“非遺”主題口罩正式發布

中華藝術傳承人物——任得俊-騰訊新聞

鄂爾多斯市職工美術書法攝影比賽進行現場評審

長沙2傢書店獲評“年度最美書店”!

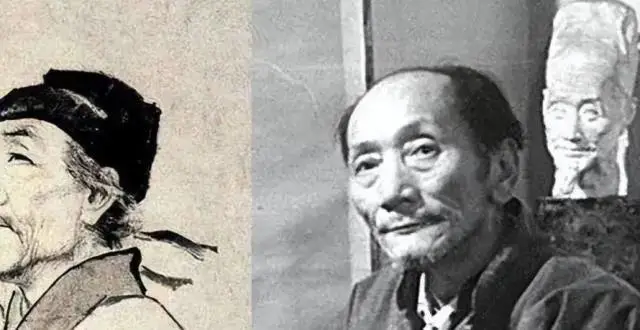

從畫師到大傢,他經曆瞭人生的大起大落,用筆畫勾勒齣人間悲喜

神品|賞析:無意於佳乃佳,他文章得曾鞏妙諦,書法得蘇東坡之肥厚韻緻