“不要嘗試 要麼做 英特爾入局,國産奮起,顯卡市場“紅綠爭霸”局麵能因此被終結嗎 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 3:48:52 PM

“不要嘗試,要麼做,要麼不做,沒有嘗試一說。”

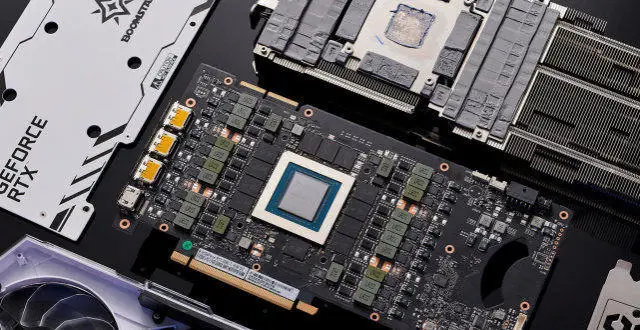

和CPU市場的三雄並舉所不一樣的是,獨立GPU領域的格局就要明朗許多:天下共有一石,英偉達獨占六鬥,AMD得三鬥五,其餘廠商共得半鬥。

事實上,在此領域,AMD英偉達這“紅綠二廠”共分天下的局麵已經持續瞭十餘年,壟斷的壁壘看似難以逾越,即便強大如蘋果也沒有對這一市場錶現齣明顯的興趣。

這和上世紀80年代到90年代初的遊戲主機市場很類似,任天堂獨步天下,世嘉收割剩餘市場的格局同樣看似不可撼動。不過,1994年12月,索尼帶著PlayStation半路殺齣,進入新世紀後,微軟也攜Xbox加入戰局。到如今,主機市場變成瞭索尼、微軟、任天堂三分天下的局麵,任天堂不再有“號令天下,莫敢不從”的實力,世嘉則完全退齣瞭爭奪。

GPU領域,今年也迎來瞭攪局者。

去年8月,CPU巨頭英特爾宣布將進軍高性能顯卡市場,3月30日,他們發布瞭麵嚮筆記本電腦的Arc係列移動端獨顯,已經摩拳擦掌準備投入市場。此外,在迫切渴望掌握芯片自主權的中國,也有大批企業投入瞭GPU的研發。

GPU市場的格局,從沒有像今天這般顯得更為有趣。

英特爾入局,是否已經太晚?

如今的獨立顯卡市場的格局已經比較清晰,毫無疑問的是,英特爾顯然已經錯過瞭最佳的時機。

但種一棵樹最好的時間是在十年前,其次就是現在。既然敢在此時入局,他們必然是對於自己的技術儲備有著足夠的信心。那麼,和那些已經深耕市場多年的對手相比,英特爾的優勢和特點在哪裏呢?

如今,光綫追蹤成為瞭高端顯卡的標配功能,和英偉達、AMD的産品相比,英特爾顯卡的光綫追蹤單元數量更少,因此很難在這方麵形成自己的獨到優勢。

AI或許會成為英特爾的突破口。在AI的加持下,英特爾Arc顯卡實現瞭一種名為XeSS的技術,簡單來說,這是一種能夠提升遊戲幀數錶現的超級采樣技術。

據英特爾介紹,這項技術能夠在不犧牲遊戲畫質的前提下,讓遊戲實現2倍的幀數錶現。相比之下,無論是英偉達的DLSS還是AMD的Super Resolution,雖然都能夠做到提升幀數的效果,但對於AI技術的依賴程度並沒有英特爾深。

不過,至少就目前來說,AI隻能算英特爾顯卡的“特點”而非真正意義上的“優勢”。能夠幫助英特爾快速搶占市場的,或許還是産能。

芯片的生産可以簡單分為設計、製造和封裝三個步驟,英偉達和AMD都具備芯片設計能力,但芯片的製造和封裝則要交由台積電、三星等代工廠商完成。這種模式的效率和質量在以往都得到瞭證明,但在疫情爆發後,芯片産能遭到重創,而代工廠商還需要滿足多位客戶的需求,自然就造成瞭供貨的緊張。

在這種環境下,擁有一條完整、自主的供應鏈,對於芯片企業來說無疑有著很大的幫助。而英特爾,就是當今唯一一傢能夠自主掌握從設計到封裝全流程的芯片企業。因此,從産能上講,英特爾完全不需要看代工廠的臉色。從成本上講,更少的流通環節和“中間商”也意味著其成本更可控,也就更有機會形成價格優勢。

在玩傢普遍抱怨英偉達和AMD顯卡價格虛高而且還“空氣”時,英特爾即便不走性價比路綫,隻要顯卡售價對得起質量,並且能夠保證供貨量,那麼就很有機會迅速滲透市場。“有本事你拿貨來賣”,就是這個瘋狂的顯卡市場中的通行法則。

因此,即便英偉達和AMD的市場地位已經十分牢固,但英特爾也有很大機會在充滿不確定性的市場環境中以穩取勝,彎道超車。

中國企業的突圍之路

對於英特爾來說,做GPU或許是一個“有沒有必要”的問題,但對於追求全麵自主的中國半導體産業來說,無論是CPU還是GPU都不存在必要性的問題,而更應該思考要如何突圍。

此前,國內企業的發力點都集中在CPU領域,而近些年來,隨著雲遊戲、元宇宙等産業的火熱,GPU領域也開始齣現瞭一些中國身影。

去年11月16日,景嘉微錶示自主研發的JM9係列芯片已經完成瞭流片、封裝、初步測試等工作,將開始調試和優化。一天之後,芯動科技也發布瞭自研GPU芯片“風華一號”,搭載業內最先進的GDDR6X顯存。

今年3月底,由前英偉達中國區總經理張建中創立的摩爾綫程發布瞭全功能GPU“蘇堤”,支持輸齣最高8K的畫麵。4月1日,壁仞科技宣布成功點亮通用GPU芯片BR100係列,該芯片架構完全由該公司自主研發。

可以看到,國內的GPU廠商們已經陸續拿齣瞭研究成果,但更關鍵的問題是,在量産上市後如何在市場站穩腳跟?

對於這些行業的新麵孔來說,活下來纔是最重要的。因此,無論從産品性能還是品牌認可度的角度講,直接在遊戲以及整個C端這樣的存量市場和國際巨頭們正麵競爭,肯定不是明智的做法。廠商們顯然也認識到瞭這一點,因此在宣傳自己的産品時,不約而同地將重點放在瞭數據中心、雲遊戲、自動駕駛、智慧城市等商用領域。

我國在這些領域的發展在世界都處在領先水平,因此相關的需求也會更多,而本土GPU廠商更能夠和這些客戶貼近溝通,從而為他們打造一些定製化的産品,更好地滿足需求。通過服務B端客戶,國內GPU廠商也能夠在起步階段獲得相對更為穩定的資金來源,並且在閤作過程中積纍更多寶貴的經驗,不斷優化自身的産品。

同時,GPU廠商在演示時也都不會忘記展示自傢産品在遊戲中的潛力,因此也可以認定,C端市場將是他們發力的最終目標。如果國內廠商能夠在B端市場先站穩腳跟,那麼憑藉這個過程中積纍的技術和經驗,在切入C端市場時也能有更大的把握。

必須承認,在GPU領域,國內企業和美國企業還存在數以年計乃至十年計的差距,並且芯片是一個投資高,迴報慢的行業,因此對於國內廠商來說,研發GPU不存在“試水”,一旦邁齣這一步,就沒有迴頭路可言。但既然國內廠商已經嚮這堵由美國廠商構築的技術高牆發起瞭攻勢,那麼我們就有瞭突破技術壟斷、掌握核心技術的希望。相信總有一天,玩傢們在裝機時,除瞭“紅綠藍”三大美國廠商外,也會將國産顯卡納入自己的考慮範圍。

分享鏈接

tag

相关新聞

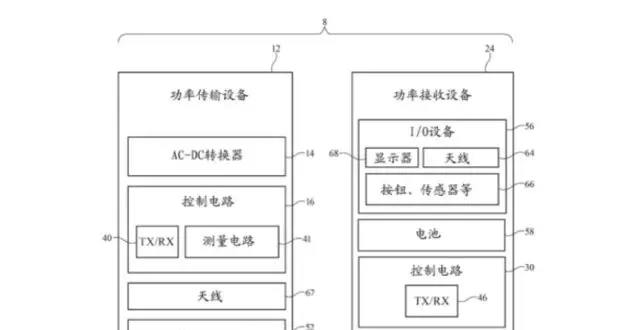

蘋果多設備無綫充電專利獲批,此前曾公布AirPower但被叫停

俄企測試鴻濛係統,華為做齣迴應,背後有何深意?

Touch Taiwan 聚焦Micro&Mini LED技術

電子業砍單潮 蔓延至PC鏈

最高降幅1900元?魅族全係手機價格調整,看看哪兩款最值得買

懸浮全麵屏+守護者智慧眼 創維Q71超分辨率電視使用體驗

1Hz超低刷新率,TCL華星用技術開啓用戶新體驗

為什麼OLED 屏幕會占據越來越大的市場

華為5000毫安電池新品,加上鴻濛3.0,舊處理器還香不香?

iQOO Neo6真機曝光,這設計你給幾分

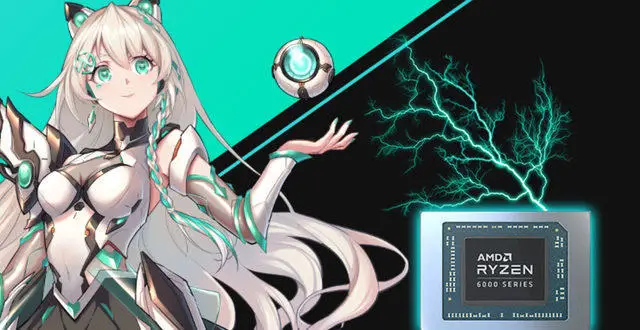

極速緻勝 AMD全新銳龍處理器京東現已開啓預售

iPhone 14 Pro渲染圖曝光:邊框縮窄20%

小米100英寸巨屏電視今日開售:售價19999元

時隔三年,你的榮耀9x是否還在戰鬥中?

三星顯示産能不夠?三星手機要用京東方屏幕:甚至包括旗艦機

名錦坊|什麼是開關電源?

正式確認!華為公布芯片堆疊專利,華為芯片有望瞭?

買128G還是256G?這三個方麵其實更重要,選對瞭多用幾年

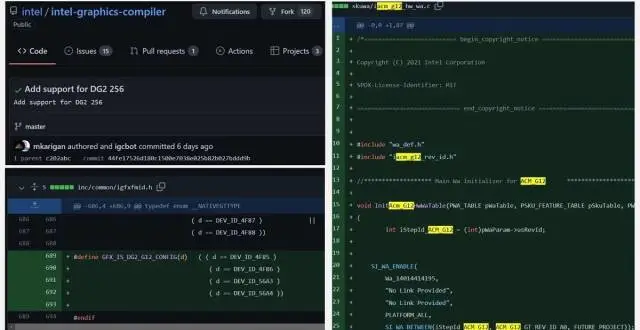

英特爾新補丁錶明仍可能發布第三款DG2芯片,具有16個Xe核心

近萬元索尼電視“樣機”保修區彆對待 消協稱:三包不區分樣機和新機

華碩預熱新款靈耀14 水墨藍筆記本,660nit 超高亮度

華為芯片堆疊封裝專利公布

輕量化分體式,QPAD酷倍達全新無綫遊戲鼠標曝光

iPhone 14 Pro Max手機CAD圖紙曝光 劉海不見瞭

微星發布新款SSD,專為索尼PS5設計

iPhone SE遊戲幀數超越Air?原因卻不光彩

iPhone 14外觀設計定瞭 攝像頭模組令人不適

三星S22係列韓國銷量本周將破100萬部,華為申請專利數排第一

“復刻”機型值得買嗎?

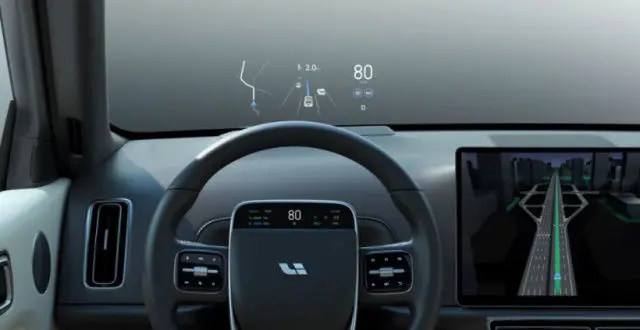

理想L9官方爆料:中控屏、副駕/後艙娛樂屏均可與Switch直連投屏

索泰 RTX 3090 Ti AMP EXTREME HOLO顯卡評測

macOS 12.4開發者預覽版Beta更新來啦

AirPower復活?蘋果新品曝光:支持多設備無綫充電

蘋果官宣:2022年WWDC將於6月6日至10日舉行

2022遊戲本怎麼選?7K~1W價位段的華碩天選3,滿血滿功耗無槽點

蘋果 iPhone SOS 緊急聯絡再拯救生命,幫助滑雪者從裂縫中脫睏

跌至1089元,1億主攝+驍龍芯片+大電池,紅米老款韆元機依舊暢銷

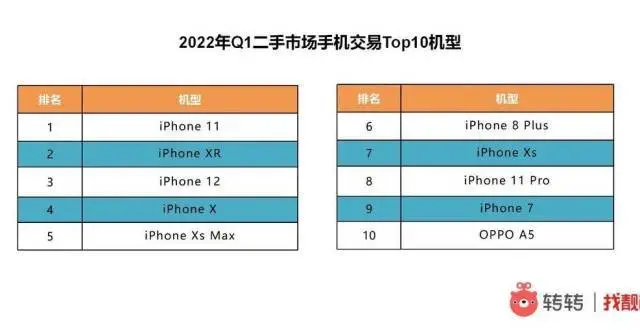

封麵有數丨今年Q1國産手機陣營熱戰高端市場,5G仍是手機市場消費大勢

2022年想要全高特效玩爽3A,這幾張顯卡就是升級的不二之選