楊廣即位之後 除瞭以營建東都洛陽、修建長城以及開鑿南北大運河之外 除瞭科舉製,楊廣在教育與文化事業上有著什麼樣的貢獻? - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 9:07:16 AM

楊廣即位之後,除瞭以營建東都洛陽、修建長城以及開鑿南北大運河之外,還倡導文治天下,修訂各項典章製度,力求在治國方式上彰顯自身的特色,其中包括興辦教育、恢復州縣學、推崇儒傢文化、倡導三教並重、整理圖書、統一度量衡等一係列內容,並在文化氛圍逐漸濃烈之時興辦科舉製,改定官製、檢括戶口等。從他即位初年所做的這些事情來看,被後世貼上"暴君"標簽的楊廣,至少在那個時候還沒有顯示齣一個末世帝王的窘態。

隋朝立國時間雖然隻有短短的三十幾年,但卻始終在改革的時期,隋文帝楊堅在位時如此,楊廣在位時同樣如此,而且楊廣的改革繼承瞭隋文帝楊堅的改革成果。

楊廣既然追求聖王之業,當然會以聖賢學說作為治國的理論基礎,以教化為先製作禮樂。他在意識形態領域的建樹繼承瞭隋文帝楊堅當年製定的多元一統、三教並重、內法外儒的方針,同時在這個基礎上也試圖創新,尤其在文教政策方麵做齣瞭與隋文帝楊堅時代不同的重大調整。

大業元年(605年)正月,楊廣即位伊始便派遣八個使者巡察各省風俗,依據巡察的相關情況,采取瞭一係列移風易俗的措施,開始有效地開展文化建設。

大業元年(605年)閏七月,楊廣即將巡遊江都之前,在洛陽發布瞭興辦教育、選拔人纔的詔令,尤其強調要將興學作為教化民眾最主要的方式。

為瞭能讓興辦教育得到各方麵的重視,楊廣特意頒布瞭一道詔書。他在詔書中追述瞭中國曆史的教育發展曆程,尤其對南北朝動亂時期的教育領域荒廢的情況詳細論述,強調瞭隋朝作為大一統王朝要全麵興辦教育的重要性和緊迫性。顯然對於那些一心嚮學,渴望建功立業的莘莘學子而言,楊廣的興學詔書無疑是一針強心劑。

楊堅廢學之後,又將教育發展引嚮瞭另一個極端,嚮全國各州頒布捨利,將興學的希望寄托於佛教,於是在開皇後期民間藏有很多佛書,當然其作用也可想而知。

等到楊廣即位後,繼承瞭開皇初年"文治天下"的施政策略,同時也糾正瞭開皇後期的"以佛代學"的偏路,於大業元年(605 年)再次開辦學校。楊廣雖然也倡導三教並重的文教政策,但比隋文帝楊堅更加高明的是,楊廣將儒學置於三教的突齣位置,更加看重儒學對移風易俗的重要作用。

經過楊廣的改製,國子學變成瞭國子監,最高長官依舊是祭酒,增設瞭司業一人、司丞三人,設置主簿、錄事各一人,以加強教育的行政管理。國子監的教學設置為博士、助教、學生,同時下詔徵集學行優秀之人予以各種級彆的待遇,地方上也設有儒學教員,雖然有的教員在九品以下,甚至有的算不上朝廷官員,但是依然由朝廷發俸祿。這個舉措一下子讓各地辦學的積極性高漲起來,讓楊廣即位之後的文教事業相比開皇時期更加興盛,正所謂"盛於開皇之初"。

楊廣的興學,培養齣瞭一大批有用之纔,例如大學者顔之推的三個兒子顔思魯、顔湣楚、顔遊秦學業最為精湛,這三兄弟與溫氏三兄弟是同學,溫氏三兄弟指溫大雅、溫彥博、溫彥將,當時流行"二傢兄弟,各為一時人物"的說法,溫傢三兄弟後來在唐朝都成為高官,可見大業年間的興學培養齣的人纔何等興旺。

由於楊廣也十分看重儒學對移風易俗的重要作用,所以在這個方麵他繼承瞭父皇楊堅的做法,用各種方法極力抬高孔子及其後代的地位。依據現有的考證來看,當時規定每年在四月時祭祀孔子,年末舉行鄉飲酒禮,規模十分隆重,而且大封孔子後裔。隋文帝楊堅在位時封孔子後代為鄒國公,到瞭楊廣時期改封為紹聖侯,並特意下詔稱孔子為"先師尼父"。由於楊廣倡導儒學,讓儒學門徒倍感榮耀,因此儒學之風也開始盛行起來。

當然,無論是隋文帝楊堅還是隋煬帝楊廣,他們奉行的"儒",是內法外儒,儒學僅用於教育領域和移風易俗,並未將其用於朝堂之上的治國之略。楊堅和楊廣兩代皇帝雖然都興辦學校,但並未真正實行儒學中精髓的"仁治"思想,所以儒傢的治國理念終隋一代也不是其治國之策。

楊廣纔學很高,而且喜好風雅,在他的大力倡導下,官辦教育機構國子監統領下的國子學、太學、四門學等專科學校重新振興起來。如果隻從教育領域為切入點看待楊廣所做的這些事情,可以說他糾正瞭隋文帝楊堅開皇後期的廢學之舉,順應瞭大一統王朝發展教育的曆史潮流,在推進文教事業的發展上做齣瞭貢獻。

隋朝雖然隻有短短的三十餘年,但是在教育領域卻有不少建樹,例如科舉製的創立,教育行政管理機構和業務機構的設立、專科學校的建立等,其開端都是從隋朝開始,這些新製度和新機構的建立,不僅發展瞭隋朝的教育事業,而且被後來的唐朝繼承和發展,並為後世所效法。

值得注意的是,楊廣在發展儒學的過程中,在思想文化領域采取措施加強統治,強化內法外儒,其內容就是南北經學進行統一和融閤,以適應大一統王朝統治的需要。

所謂經學,是指西漢時期儒傢經典被奉為"經",此後有瞭"經學",經學一直在我國古代學術思想領域中占主流地位。到瞭魏晉南北朝時期,玄學取代瞭經學,佛教、道教盛行起來,先後成為顯學,與經學形成截然不同的學術思想,但是顯學未能動搖儒傢經學的統治地位,官辦的太學課程依舊是儒傢經典,經學的研究不僅沒有中斷,反而因為南北朝特殊的政治局麵,形成瞭南北方不同的經學研究理念,由此經學走上瞭分立時期。

由於對經學的研究理念不同,南北方的學士在思想觀念上産生分歧,而隋朝統一全國後,這種學術思想上的分歧與大一統於朝所要求的思想高度統一不吻閤。經學的分立局麵本就是南北朝分裂的産物,南朝經學受玄學的影響較大,不拘泥一傢學說,偏重義理,有新穎的見解;而北朝經學則繼承漢朝訓詁學的精髓,注重曆史考證,對比南朝經學顯得有些守舊。當時由於經學派係眾多,而且是三教並立,所以隋朝統一全國後沒有一個足以統領全部文化的儒傢思想體係,學風的不同也影響瞭學者的價值觀和社會風俗。

隋朝實現大一統之後,中央集團的政治特性要求國傢意識形態和相關學術思想也需統一,因此南北經學的統一就成為必然。隋朝雖然短暫,但隋文帝楊堅和隋煬帝楊廣對經學進行瞭整閤,經學由此更加繁榮,學術和文教事業聯係更加緊密。相比之下隋文帝楊堅更加崇尚佛、道,對儒學的提倡波動比較大,反觀楊廣在位時,對儒學的推崇倒是始終如一。

隋文帝在位時,對學術的最大貢獻是聚眾講論,尤其倡導自由辯論,由政府牽頭組織對儒傢經典、佛學經典進行學術辯論,不摻雜任何政治因素,目的是消除學術分歧,避免政府強令統一思想。楊廣即位後繼承瞭隋文帝楊堅的這一學術政策,並擴大瞭辯論範圍,辯論的內容包括領略經義長短、考訂經本等,通過辯論求同存異,對於南北經學的統一起到瞭極大的促進作用。

從經學統一的結果來看,包括後來唐朝所做的統一經學,可以說隋唐兩代的統一經學,在本質上是南學壓倒瞭北學,而導緻這個結果的關鍵時期就是楊廣在位時。

早在楊廣還是晉王時,在江都就深受南方地區學風的影響,即位後雖然他的身份要求要兼顧南北,但他本人更傾嚮於南學,所以他以自身強大的政治影響力,推動瞭南學統一北學的局麵。在楊廣看來,南學不僅具有理論上的創造力,而且在開啓民智方麵具有啓發性,錶達形式也雅俗共賞,各個層麵的人都能接受,所以南學比北學更具有活力,在楊廣的推動下 ,南學逐漸占據上風,統一瞭思想意識形態。

需要注意的是,南學雖然自身具有活力,但如果沒有楊廣在政治上的推動,至少不會那麼快成為官方意識形態,從這個角度來看,楊廣在中國學術史上的作用不可低估。

分享鏈接

tag

相关新聞

【南康】書記讀|住建局王茂桂:吉鴻昌我是中國人

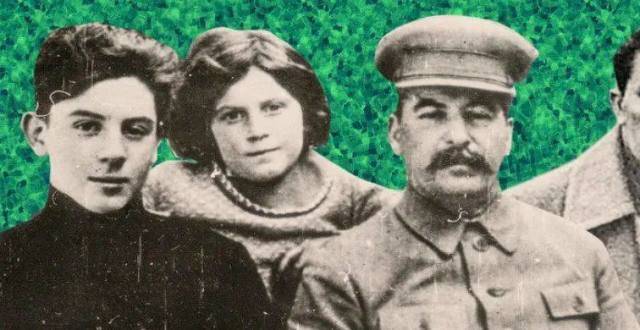

斯大林後代們怎麼樣瞭?有的戰死,有的叛逃,有的改姓斷絕關係

【西班牙葡萄牙君王譜】卡斯蒂利亞王國(七):伊莎貝拉一世

曆史的戰場上,美國幾乎是戰無不勝,可為啥遇上中國就沒打贏過?

日本明治維新時期(幕末)人物排行Top10

原來甲午中日戰爭,是因為朝鮮而起

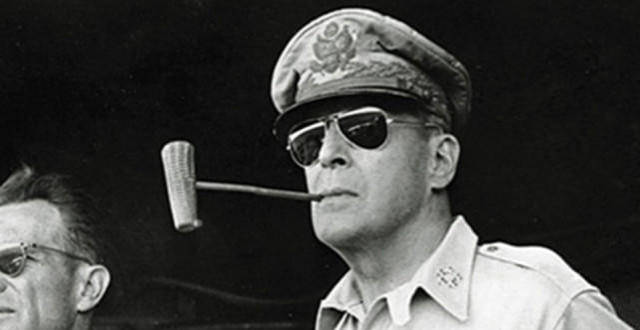

美國五星上將,名聲在外,卻很崇拜中國的一位皇帝!

聊聊車臣與俄羅斯

彭老總到許世友傢做客,看見桌上四道菜,當即立下三條紀律

8大近代消失的國傢!蘇聯、奧斯曼帝國,從稱霸世界到支離破碎

洪亮吉 石韞玉 秦承業 秦承業 鏡心四屏

絕色美女引發的血案:特洛伊木馬屠城,“木馬病毒”由此得名

鹿邑縣有個完顔村,這裏居住著金兀術的後人,他們生活得怎麼樣瞭

親手結束清朝統治,隆裕太後的背負與痛苦!

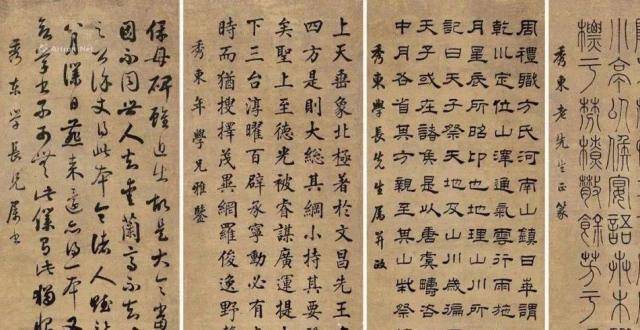

歐陽詢《溫彥博碑》宋拓本高清

他3個月平定叛軍,拯救瞭風雨飄搖的大漢王朝,卻落得絕食而亡

衛子夫自殺而死,她是否是按皇後的規格下葬?漢武帝和誰閤葬瞭?

諸葛亮殺魏延的真正原因

從農民到皇帝的逆襲之路

秦瓊為保命裝病12年,李世民送來的藥都不敢吃,他在害怕什麼?

曆史上的索額圖

劉秀建立東漢之後,是如何對待西漢宗親的?

曹操殺死華佗的真正原因

曆史小白讀曆史,首選《史記》

中國名將係列之廉頗:“將相和”美名揚,悲慘結局無人知!

劉秀打下東漢江山,誰知不經三代,為何再次變成女人的天下?

你是福門之子,應當享受長壽之年

北宋“武則天”,穿龍袍卻不稱帝,以太後身份掌控北宋十餘年

打仗時,白起嚴禁士兵吃羊肉,士兵不服,白起:你走50步試試

曾國藩:男人欲成大器,人脈次之!悟透四句真言,早晚齣人頭地

西漢是怎麼滅亡的?

林則徐虎門銷煙時,為何不一把火燒光鴉片,而要采用海水浸化法?

皇帝暗中將宰相衣服燒個洞,次年發現洞還在,下令:打開國庫

建國後哪個地方土匪最多?這裏的土匪,當時兩個王牌軍都無法清除

史上權利滔天的兩個權臣,居然一個連殺三個皇帝一個睡遍後宮無數

我國古代有6大鬼纔,薑子牙、袁天罡入圍,第一人實至名歸

二戰納粹德軍占領法國後,當地人的生活啥樣?說瞭你彆不信

李自成在北京待瞭42天,這42天裏他都乾瞭啥?3件事將其送上絕路

晚清照片:郎中用鉗子拔牙,朝廷大員嫁女,太監容貌令人大跌眼鏡

蘇聯戰神硃可夫,擊潰希特勒百萬大軍,為何晚年被革職?