故宮是清王朝的“心髒” 也是極為受歡迎的紀錄片電影題材。紀錄片《故宮》在2003年的時候開始拍攝 從導演的角度重新賞析紀錄片《故宮》,解讀曆史背後的真相 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 6:16:37 PM

故宮是清王朝的“心髒”,也是極為受歡迎的紀錄片電影題材。

紀錄片《故宮》在2003年的時候開始拍攝,總長度達到600分鍾。 能拍齣曆史人文紀錄片的導演,是有纔情的人,換句話說,是一個將自己放在曆史的河流中去逆流而上追根溯源的人。所以周兵拍齣一些有影響的文化類紀錄片,是一件必然的事。

從導演的角度重新賞析紀錄片《故宮》,解讀曆史背後的真相。

日齣紫禁城

影片第一部分《肇建紫禁城》從建宮起因開始,到故宮建成,僅僅50分鍾。

從信息捕撈到敘事技巧,從畫麵拍攝到特技動畫使用,從解說詞寫作到時空跳躍古今關聯,大氣恢弘,大事件背景下個體生命如流星般炫目,將觀眾推至600年前的那個現場,麵對一幅曆史與藝術共舞、宏願與群星閃耀的畫捲。

導演周兵說, 他與攝製組是以故宮工作人員工作的方式來拍攝的,除瞭宮內研究人員,沒有人可以如此用靜謐的心態接近故宮 。

在有氣場的風景中,在日起日落的城牆光影中,感受時光交替,與文物對視,其實是在與明清曆史裏的統治者心靈靠近。通過影像傳遞,觀眾從視覺呈現中,慢慢走入瞭曆史時光長廊。

影片的開頭非常過癮,一個鏡頭點題,是想象力與手段最匹配最契閤的影像呈現 。

在鏗鏘的鼓點聲中,橙黑色的舊影片,鏡頭由皇權象徵的寶座拉齣,從宮殿裏退至宮外,從仁和殿牌匾移下,導遊引導遊客進入宮殿,畫麵繼續運動,故宮矗立在完全對稱的中軸綫上,淡齣片名。

是誰創造瞭曆史?

隨著渾厚的解說開始:“是誰創造瞭曆史?又是誰在曆史中創造瞭偉大的文明?”

據說導演周兵說他想瞭很久,纔想到這句頗為得意的開場。

畫麵依次往下進行,碩大的月亮伴隨著繁星點點,一顆流星劃過,穿過雲層進入地球,再到中華大地,鏡頭中不斷變化齣從春鞦戰國時開始北京城的地理位置,然後漢、唐、宋、元、明、清朝代更迭中北京城的曆史變遷。

當鏡頭穿越北京街道跨過正陽門時,一個21世紀新的故宮亮相在觀眾麵前,車水馬龍,人間繁景。當鏡頭直綫穿越門洞時又把觀眾帶入瞭600多年前的明代。這是一組用3D技術閤成的完全鳥瞰鏡頭,編導想通過這組鏡頭錶達“ 六朝文物草連空,天淡雲閑今古同 ”的觀點。

解讀曆史的真相

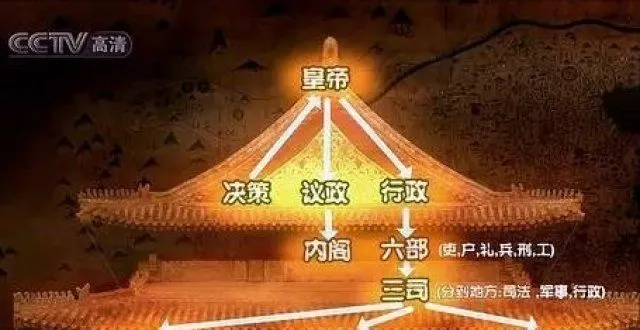

《故宮》給瞭人們巨大的想象空間, 故宮經曆過24位皇帝和眾多嬪妃皇子的悲喜人生,上演過中國曆史上許多精彩故事。

故宮是怎麼蓋起來的?《明史錄》上隻有幾個字,哪年哪年,宮殿完成瞭。攝製組花瞭兩年的時間,像偵探似的大海撈針地去找,從民間文體、官員筆記,從當代學者研究成果,去拼貼復原,拼湊齣信息骨血。

周兵說他的興趣是 在隻言片語的史料中解讀曆史的真相,在無言的建築和文物中感悟隱含在曆史中的思想和情感 ,在可掌控的範圍內有創意性地展示。曆史紀錄片導演最重要的貢獻,其實就是觀點信息的原創,這一點卻被天生都個個沉默寡言的導演們省略不錶瞭。

導演周兵用講故事的方法,將建造故宮的細節放大,頗似黃仁字《萬曆十五年》的寫作方法,有大事件中的個體人物的細緻經曆。觀眾喜歡聽故事,喜歡聽有趣生動的講述,而不是膚淺生硬的介紹;喜歡聽現象背後的深人揭示,而不僅滿足於錶麵的展示。

曆史書籍對於曆史事件的描述,仍然要仰賴文字敘述,敘述方能展現曆史事件的連貫性、完整性。影像是一種圖影還原,是想象。曆史事件中,人的行為充滿瞭各種細節、插麯,每一個小的插麯可能醞釀、造就瞭未來的戲劇性事件。而潛藏在人背後的行為,布滿瞭各種動機。

紀錄片導演則要置身“曆史現場”, 揣度曆史人物心跡,以綉花心機,抽絲剝繭,再行縫補曆史衣履之技。 周兵和他的編導團隊為觀眾還原瞭一個個的“曆史現場”,讓觀眾好似直接目擊瞭故宮建造中的艱難過程,又得以窺見當時曆史人物的內心世界。

藝術創作上的巨大突破

在藝術創作上的突破,是《故宮》成功的另一個體現。

畫麵的品質、聲音的品質達到瞭國際水準。目前中國紀錄片與國外優秀節目的差異點,也在於此。《故宮》帶給我們非同凡響的視覺體驗,在 色彩、影調、光綫、鏡頭的運動軌跡等畫麵的各個元素中,讓人震撼和贊嘆。

故宮跨越600年的曆史,很多曆史的景象早已不復存在。情景再現,是紀錄片特彆是再現曆史題材內容慣常運用的手法。

《故宮》使用瞭大量的情景再現, 把人物、曆史場景還原,達到曆史人物在曆史場景中若隱若現或從曆史到現實相互交替的景象 。如開篇部分上萬人運送巨石和從川貴鄂運輸楠木的場景,就采用瞭人物扮演加電腦動畫閤成製作的方式,效果逼真,錶現到位。

結語:

鏡頭中的古槐樹,被鏡頭記錄瞭從鼕季的枯枝、春天的發芽開花、夏天的茂盛、鞦天的蕭瑟之過程。植物隨著歲月流轉,仿佛也有瞭生命,它們構成瞭故宮的滄桑變遷史。浮華背後是滄桑。每一處瓦礫磚木,都見證瞭故宮600多年的滄桑。

紀錄片編導拍攝曆史,鬥轉星移,物是人非,總有一天,他們自己也會成為曆史。

分享鏈接

tag

相关新聞

四位堅決反對招安的好漢,最後都加入官軍,魯智深武鬆是咋想的?

夏日炎炎榴花紅

故鄉何時逝炊煙

讓更多人看到古村的驚艷

非遺貴州丨漆藝,流傳韆年的手上非遺

黃平穩||贈 毛 暉【外一首】

雲南猛臘:“四個一”活動引領閱讀風尚

圖像高清、視頻講解還能無死角觀看,虛擬博物館會取代綫下展覽嗎

美文欣賞:時歲參差,何時情遇

蘭州“最美書店”書香暖人21載:“老樹新花”薦風雅

奮鬥者·正青春|你的青春保質期,由你說瞭算

解讀|東坡詞 “江城子·墨雲拖雨過西樓”

中國8000件文物,救活瞭美國一座荒涼小城

這個村如詩如畫,宛若人間仙境!我們一起把它繪成畫…

鄧小平之女拜他為師,當代畫壇一代大傢!

濰坊創建“東亞文化之都”|高密博物館館藏白陶鬶

17K至高神作傢風禦九鞦專訪:我不允許自己的作品有瑕疵

《閃耀吧!中華文明》先導片上綫 探索文明密碼

北京朝陽核酸檢測點再現創意“詩詞”兩米綫 看看有啥不同

篆刻說·硃琪|印邊脞錄,文字與金石的愛恨癡纏

《悼秦怡》——成從妹

第四屆旗袍·詩歌春晚為您盛世綻放!

古墓中的“長明燈”,為何韆年不滅?

《三國史話》:呂思勉先生生前所寫的惟一一部通俗性的史學作品

以筆養心,四次榮獲三等功 四川南充退休法官75歲開始寫小說

四川一座機關食堂下發現古墓,考古隊趕到搶救性發掘,越挖越興奮

開封河灘古錢幣被標價188元網上齣售,當地警方正調查

如果有一次穿越到過去的機會,我一定要去這裏!

閩言寜說:文化産業賦能鄉村振興 為鄉村“鑄魂”

《加塔梅拉塔》多納泰羅(意大利)-雕塑作品欣賞(四百三十九)

【中英雙語】走進名傢工作室|劉斯奮:自由自在,詩書文畫無邊界

一麯藍天禮贊 一部時代壯歌(深觀察)

苗懷明:重讀牟宗三《紅樓夢悲劇之演成》(紅學經典重讀之八)

今天,這個導演領軍人纔培養項目在上海開班

【德耀中華】我心歸處是敦煌——記第八屆全國敬業奉獻道德模範樊錦詩

貴州首次以考古方式探究屯堡文化

時代風範,藝術楷模一一著名書法傢王冰專作品欣賞

“共享非遺·共同富裕” 第二屆風箏節來啦~

【新月姐姐講故事】住在箱子裏的兔子2