每經記者:陳榮浩每經編輯:魏文藝“雖然麵臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力 但是我們始終堅信 房産·年報解讀|2021年五礦地産交齣亮眼成績單,歸母淨利卻逐年下滑 - 趣味新聞網

發表日期 3/26/2022, 7:09:25 AM

每經記者:陳榮浩 每經編輯:魏文藝

“雖然麵臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力,但是我們始終堅信,行業仍有較大發展空間,危中有機,事在人為。”在2022年的新春賀詞中,五礦地産的董事長何劍波如是說。

就在3月24日,五礦地産(00230.HK)也如期地發布瞭2021年業績報告,報告期內營收、銷售、溢利均取得瞭大幅增長。

不過《每日經濟新聞》記者注意到,在五礦地産各項指標同比大增的同時,其歸母淨利潤卻從2020年開始逐年下滑。此外,五礦地産持有項目的權益占比也呈現逐年下滑趨勢。

2021年業績亮眼

官網資料顯示,五礦集團是國資委首批確定的16傢以房地産為主業的央企之一,五礦地産是其下屬一級公司,也是其香港上市旗艦平台,主營業務包括房地産業務、專業建築、物業投資和證券投資業務。

年報顯示,2021年五礦地産實現營收128.86億港元,同比增長68.2%;閤約銷售260.1億港元,同比增長34.3%;年內溢利6.3億港元,同比增長44.6%。此外,毛利率也從2020年的16.1%增長至18.5%。

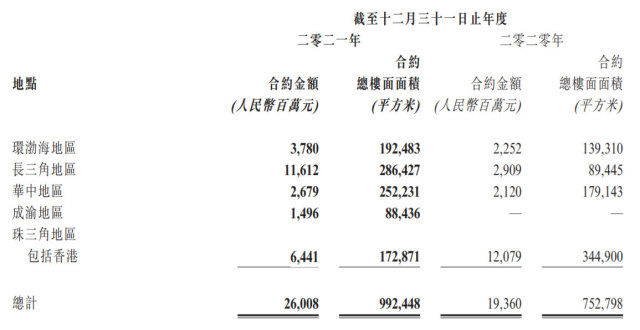

在260.1億港元的閤約銷售額中,44.6%來自長三角地區,24.8%來自珠三角地區。此外、環渤海地區、華中地區、成渝地區各占比14.5%、10.3%和5.8%。

五礦地産銷售分布情況 來源:五礦地産年報

從五礦地産具體業務的增長情況來看,房地産業務增長強勁,實現收入125.11億港元,同比增長76.9%;建築業務下滑39.1%至3.22億港元;物業投資業務收入下降13.1%至0.53億港元;

對於房地産業務的增長,五礦地産錶示,主要由於年內數個受到市場熱捧的珠三角地區項目進行交付,加上於2020年從集團控股股東所收購的房地産發展項目提升瞭公司的經營規模,使物業交付麵積較2020年大幅增加。

此外,五礦地産的財務結構以及融資成本在行業內也具備顯著優勢,主要通過銀行藉款、債券融資等多種方式籌錢。其中境外融資方麵,去年成功發行瞭首筆3億美元的綠色概念可續期債券,債券期限5年,發行成本4.95%,利率水平處於行業低位。

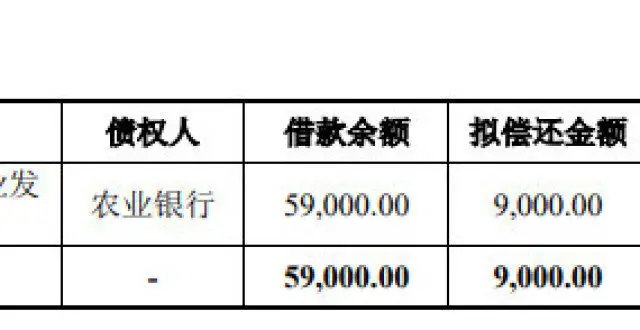

從財務結構來看,截至2021年底,五礦地産的藉款總額為210.17億港元,較2020年同期的195.71億港元上升7.39%,加權平均藉貸利率僅3.6%。

五礦地産藉款到期情況,來源:五礦地産年報

負債結構中,五礦地産一年內到期的藉款總額為65.47億港元,占比為31.2%;兩年內到期、三至五年及五年以上的藉款分彆占比19.9%、44.7%、4.2%。截至報告期末,五礦地産擁有不受限製的現金及銀行存款109.56億港元。

歸母淨利逐年下滑

雖然在營收、淨利、銷售等方麵實現瞭較大增幅,但五礦地産的歸母淨利潤卻從2020年以來持續下滑。

從具體數據看,2021年五礦地産的年內溢利雖然有6.3億港元,但大頭幾乎都讓非控股股東和永久資本工具持有人拿走瞭,而五礦地産自己能拿到的利潤不足1億港元。

財報數據顯示,在6.3億港元的年內溢利中,3.78億港元為非控股股東權益,1.65億港元為永久資本工具持有人權益,而歸母淨利潤僅有8920萬港元。

這一利潤結構相比去年發生顯著變化。去年同期,五礦地産的歸母淨利潤為1.12億港元,而在過去一年時間,五礦地産的非控股股東權益增長瞭3.6倍,從2020年的1.04億港元,增長至2021年的3.78億港元。

來源:五礦地産年報

事實上,從2020年開始,五礦地産歸母淨利潤就呈現下滑態勢。2019-2021年,五礦地産歸母淨利潤分彆為9.43億港元、1.12億港元、8920萬港元。

究其原因,或與近幾年五礦地産持有項目的權益占比持續下滑有關。不過在2021年年報中,五礦地産並未披露整體持有項目的權益情況,隻披露瞭新增土地的權益情況。

截至2021年末,五礦地産旗下纍計擁有42個房地産項目,土地儲備約為893.7萬平方米。其中一綫城市占比32%,二綫城市占比37%,三綫城市占比31%。過去一年五礦地産共購入12宗地塊,總建築麵積為179.9萬平方米。新增土儲的權益占比接近72%,較往年有所上升。

五礦地産2021新增土儲 來源:五礦地産年報

記者翻閱過去幾年五礦地産的財報發現,從2016年以來,五礦地産對總項目的權益占比就呈現齣瞭逐年下降的趨勢。

2016年,五礦地産的持有項目的總建築麵積為633.75萬平方米,權益建築麵積578.26萬平方米,權益占比達到瞭91.24%。而之後卻逐年下滑,2017年至2020年,五礦地産項目的權益占比分彆為88.16%、87.49%、84.73%、69.83%。

總的來看,擁有央企背景的五礦地産在行業內具備融資優勢,此外在現金、負債水平上把控得也較為平穩,但在房地産的競爭叢林中,五礦地産或許還需要在利潤把控方麵多花費一番心思。

截至2月25日收盤,五礦地産股價報0.79港元/股,總市值為26.44億港元。

每日經濟新聞

分享鏈接

tag

相关新聞

棱鏡丨長租公寓去年首次盈利,龍湖稱債務可控,但對並購持謹慎態度

潮汕“地産二代”成老賴,75億甩賣深圳著名爛尾樓

什麼樣的醫健企業能用兩年時間將15000億市值翻一倍?

窺報|綠城中國的穩字訣

拿19年全國第一後這傢車廠破産重整!員工:在公司待八年後沒瞭工作

來自賣掉4套房負債1億創業者的忠告:不要賣房創業,不要藉錢創業

國傢統計局:1-2月份全國規模以上工業企業利潤增長5.0%

拜登提議對億萬富翁徵收20%最低所得稅,10年減少約3600億美元赤字

美國醞釀釋放數韆萬桶戰略石油儲備,市場供應睏局短期“無解”

業內人士:中美雙方監管機構正相嚮而行 以盡快實現有效閤作

擬赴美上市企業震坤行獲“無異議迴復”,境外上市渠道保持暢通

上置集團一筆1.815億元貸款利息未按期償還 或觸發交叉違約

新城悅服務戚小明:不排除收購比較大的標的物

年報觀察|建發物業外拓啓動

華僑城100億公司債券項目狀態更新為“通過”

中鐵建房地産集團80億元公司債票麵利率確定為3.70%

建業地産2021年收益419.59億元 毛利率16.2%

美的置業:嚴控有息負債成本 計劃2022年三條紅綫全部轉綠

美的置業林戈:有息負債同比穩步下降 平均融資成本下降51BP

“19龍控01”下跌20% 盤中臨時停牌

金輝控股公告2021業績:營收穩步增長 財務穩健獲好評

美國生鮮電商Instacart估值削減約40%:已暫緩IPO

年報觀察|鑫苑服務“被動市場化”

年報觀察|港龍中國地産節奏

年報觀察|金茂服務“新手上路”

觀點直擊|建發國際:非常難定目標的一年(實錄)

年報觀察|中電光榖産業園機遇

偉業控股2021年營收10.19億元 公司擁有人應占虧損約1.28億元

偷逃稅超2322萬 古茗奶茶被罰逾1161萬

沃爾瑪撤齣山東 濟寜沃爾瑪購物廣場將於月底停業

A股房地産闆塊近20股漲停 陽光城8天7闆

融創“缺血”,孫宏斌押上自己

現在流通的人民幣有沒有收藏價值?

花旗:復星國際去年業績穩健 目標價下調至12港元並維持買入評級

上海宣布分批封控,基金從業人員連夜趕往公司:“值班到解封為止”

東莞2月份居民消費價格同比漲2.2% 居住類同比升2.6%

IWG進駐太古地産香港金鍾8QRE 開設Spaces辦公中心

中國鐵建3億元公司債券票麵利率最終確定為3.7%

“富人稅”來瞭?拜登政府提議!馬斯剋、貝索斯將多掏幾百億美元?