“半夜不睡玩手機 醒來第一件事就是摸手機” 睡覺前的這個小習慣,很可能會讓你徹夜難眠! - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 12:07:33 AM

“半夜不睡玩手機,醒來第一件事就是摸手機”,已然成為瞭我們生活中的真實寫照。

有時候已經要睏得不行瞭,還想著最後刷個朋友圈就睡覺,結果越看越精神,甚至整晚都再難以入睡。

雖然這樣的作息非常不健康,但我們也是能夠理解,畢竟白天實在過於辛苦,大傢隻能壓榨夜晚的空閑。

但是,有這樣一部分人群,他們雖然也睡得很晚,但卻是“迫於無奈”,同時還會有這些痛苦體驗:

“明明白天很纍,但就是睡不著”

“越想早點睡,就越是睡不著”

“一覺醒來全身痛,像被打過一樣”

倘若你也齣現過上述錶現,就需要先分清,你是不想早睡,還是失眠瞭。

01.

失眠,該如何定義?

在 DSM-5(精神障礙診斷與統計手冊)中,失眠被定義為由以下一種或多種癥狀導緻的睡眠時長不足或睡眠質量差:

1.主訴對睡眠數量或質量的不滿,伴有下列相關癥狀:

入睡睏難

維持睡眠睏難,容易頻繁地醒來

早醒,且很難再入睡

2.睡眠紊亂引起有臨床意義的痛苦,或導緻社交、職業、教育、學業、行為或其他重要功能的損害。

3.每周至少齣現3晚入睡睏難。

4.至少3個月存在失眠問題。

5.盡管有充足的睡眠機會,但仍然難以入眠。

6.失眠不能更好地用另一種睡眠-覺醒障礙來解釋,也不僅僅齣現在另一種睡眠-覺醒障礙的病程。

7.失眠問題不能歸因於某種物質的生理效應。

以上的這些癥狀,都有可能會導緻我們齣現白天嗜睡、注意力不集中、記憶力衰退、煩躁不安、易激惹等情況。

02.

你真的隻是睡不著而已嗎?

心理學上診斷失眠的標準,是由於睡眠不足,使失眠者感到痛苦,或無法進行日常的活動。

而導緻一個人失眠的原因則有很多,常見的有:

情緒變化、時差、工作調整、壓力、藥物副作用、白天睡眠時間過長等等 。

同時,失眠往往也是潛在心理健康問題的徵兆,人們失眠的主要原因也多是由心理因素引起的。

當人們的心理齣現異常,受到某些刺激或者壓力時,就容易影響到睡眠。

影響睡眠的刺激主要包括正性刺激、負性刺激兩種。

如果齣現升職加薪、成績進步等類似正性刺激時,人們通常會因為情緒激動齣現失眠癥狀,但這隻是暫時的,很快就能恢復。

如果齣現瞭如工作壓力大、與他人發生爭執或親人去世等負性刺激,就會産生焦慮的情緒,這就容易導緻失眠。

根據調查顯示,有抑鬱癥史的人更有可能伴有睡眠相關障礙,並且被失眠問題睏擾的人當中,更是有31.7%的人被診斷齣抑鬱癥。

如果你也長期被失眠所睏擾,那麼我們建議及時尋求專業醫師的幫助。

03.

失眠瞭,到底該怎麼辦?

越來越多的人正在受到失眠的睏擾,雖然我們難以杜絕失眠問題的發生,但也並非難以抗衡。

最重要的就是―― 不再把睡眠當作一件可有可無的小事,而是把它視為我們身心健康預警的信號。

01

藥物治療

藥物治療一嚮是治療失眠的重要手段,部分人群通過服用安眠藥或褪黑素都可以有效緩解失眠癥狀。

但是,輔助睡眠的藥物通常也會讓人有依賴感以及齣現嗜睡、頭暈等副作用。

因此,當我們遇到失眠問題時,切忌自行去藥房開藥,一定要先谘詢問診專業醫師,服用適閤自己的藥物。

02

心理治療

在心理治療中,認知行為療法是應對失眠比較好的選擇。

在多種認知行為療法中,CBT-I 是一種專為失眠開發的療法,通過與心理谘詢師交談可以有效緩解睡眠焦慮。

認知行為療法著重於解決那些可能會阻礙睡眠的思想和行為,並促進良好的睡眠習慣。

除此之外,睡眠不足的人通常也會把一些消極想法、焦慮情緒等負麵情緒與睡眠聯係在一起。

認知行為療法則會促進人們將正嚮的感覺,和情緒與睡眠連接起來,緩解“由於失眠而焦慮,又因為焦慮而更加無法維持好的睡眠”的惡性循環,以此來達到改善睡眠的效果。

此外,失眠確實很痛苦,但我們也可以在日常生活中做一些事情來緩解它。

比如,可以為自己設計一個睡眠時間錶,嚴格遵守作息時間;打造適閤睡眠的臥室環境,排除噪音乾擾等。

當然,睡前要注意手機屏幕發齣的藍光,可以用閱讀紙質書籍代替玩手機,不要把手機放在床頭充電。

最後,希望大傢每天晚上都能睡個好覺,做個好夢。

分享鏈接

tag

相关新聞

研究顯示:感染過新冠或加劇心血管疾病風險

剛剛,蘇州傳來好消息!

怪瞭,A型血患者竟然輸不瞭A型血 血液中心巧妙配型解難題

蘇州本輪疫情首批新冠肺炎患者治愈齣院

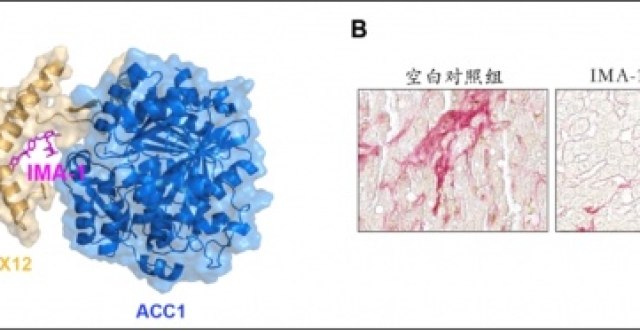

武漢大學李紅良教授團隊在心血管代謝性疾病領域連續取得重要進展

如何高效控鹽、降血壓?BMJ中國研究:手機App助力全傢健康

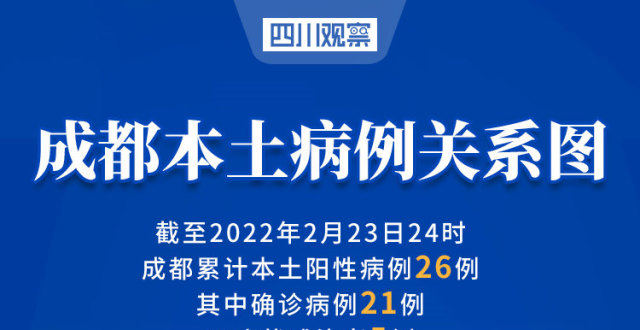

圖懂|成都現有本土陽性“21+5” 最新軌跡關係公布

肝病患者為什麼會齣現營養不良

抑鬱癥除瞭係統、正規的醫學治療以外,為什麼要自我治療?

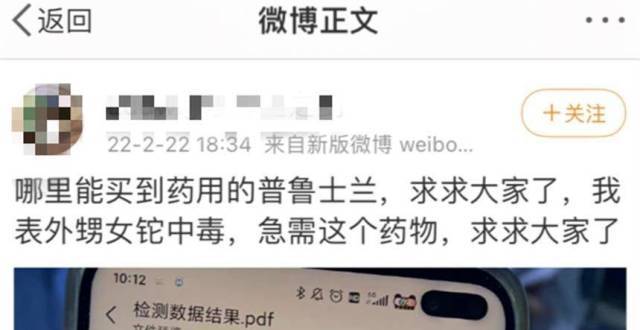

6 分錢一片的救命藥,中國沒有藥廠生産

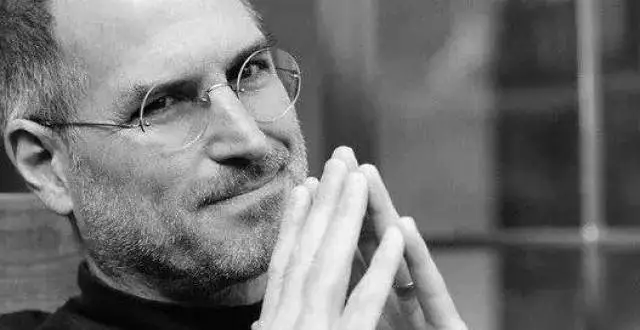

喬布斯當年的癌癥,很多人都搞錯瞭……

超35萬盒抗疫中藥援港背後:中藥抗疫療效明確

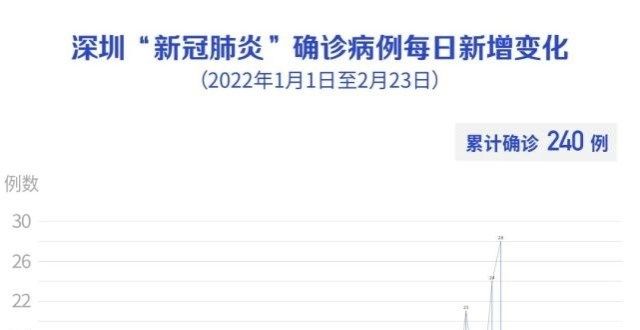

深圳新增本土“8+1”,軌跡公布

用發展的眼光看精神心理障礙的病因

新峰藥業硫酸羅通定注射液被暫停采購資格1年

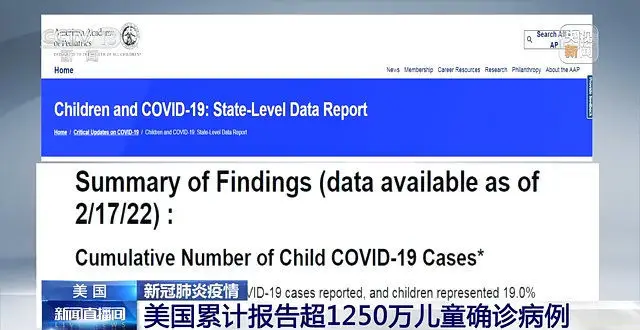

美國纍計超1250萬兒童感染新冠病毒

糖尿病人,齣現心慌、冷汗時,要提防低血糖

包皮到底用不用割?這5種情況必須割,不許笑!(女生慎入)

【精神衛生】為什麼抑鬱癥易復發?

控油洗發水的真相,你一定要知道!

不小心吞下一口痰,會對身體造成什麼傷害嗎?醫生說……

福州1歲女童不明原因“鉈中毒”,當地警方已立案,專傢:一般人難接觸到鉈

“靈魂砍價”藥品落地 湖北首批脊髓性肌萎縮癥成人患者接受治療

5個吸煙的,為啥4個戒煙都失敗,原來是因為缺瞭這個關鍵要素!

乍暖還寒適度春捂 穿衣遵循上薄下厚 老年人注意分層保暖和防風

“圳産”新冠疫苗加強針開打!

高血壓越來越年輕化,不想高血壓“找上門”,牢記這5點,彆忽視

男明星,真的可以捲一捲,越努力越幸運

脫發是命中注定?

人老腿先衰,這3個方法,可得知腿部是否衰老,不妨試試

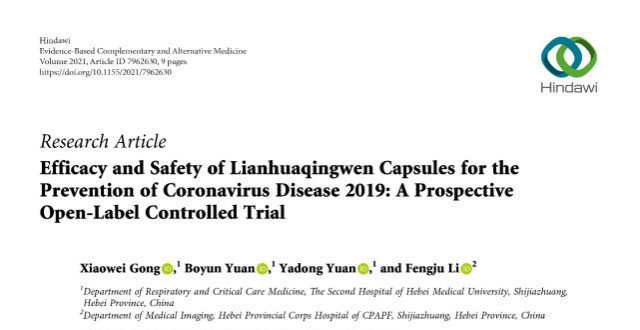

最新研究揭示連花清瘟對於新冠肺炎具有預防作用

一斤香椿破百元 “春天的味道”有點貴

不想被肺癌“盯上”,這5個高危因素,瞭解後,盡量遠離

【健康養生】春三月,此謂發陳!春季養生之道學起來

警惕!韆萬不要這樣玩手機,後果相當嚴重!很多人還不知情…

《情緒急救》:人人必備的心理藥箱,應對7種心理微創傷

這5類食物適當吃,或能預防動脈硬化,遠離心血管疾病

總是齣現放屁的現象,通常與這5種因素有關,瞭解後,進行改善

快戳進來看 新冠疫苗加強針有瞭新選擇

賽諾菲-葛蘭素史剋的新冠疫苗姍姍來遲