談到明朝的文人 我相信大傢腦海裏第一個想到的就是手無縛雞之力的文弱書生 從硃元璋推行“鄉射禮”製度入手,探析明代儒將眾多的原因 - 趣味新聞網

發表日期 3/29/2022, 8:07:25 AM

談到明朝的文人,我相信大傢腦海裏第一個想到的就是手無縛雞之力的文弱書生,但這其實是一種錯誤的刻闆印象,明朝文人不僅十分尚武,甚至不少人在軍事方麵頗有造詣。比如早期有韓雍,項忠,白圭,王驥等人帶兵作戰,中期有楊博,楊一清,毛伯溫,翁萬達等人,晚期有孫承宗,袁崇煥,熊廷弼,盧象升等人,這些人都是文官齣身,帶兵打仗卻頗有一手,那麼明朝文人為何如此尚武,原因在哪裏呢?在這裏我們就不得不提到明朝的一項重要製度,鄉射禮製度。

鄉射禮是什麼?這是源自上古先秦時期的一項製度,周公製禮,創作瞭一整套的政治倫理典章製度,以禮治天下,並貫徹到瞭華夏社會的方方麵麵,奠定瞭華夏禮治思想的基礎。其後經過儒傢學者孔子,孟子,荀子等人的完善和提倡,形成瞭“六藝”之一的“射”。而射禮則是被稱為“立德正己”之禮,以射箭比賽作為主要的錶現形式,是我國古代封建社會中一項重要的禮儀活動,在“五禮”之中屬於嘉禮。

在西周時期,西周統治者以射禮為載體,進行重要的軍事訓練和道德教育,成為瞭周天子威懾諸侯,增強中央威信,強化中央集權,提升社會認同和凝聚力的重要手段。射藝在先秦時期,則承擔著周代人際交往,等級身份和倫理道德等各方麵的內容。

《周禮》記載:“鄉射五物:一曰和、二日容、三曰主皮、四曰和容、五日興舞。”

所謂和、容即指容儀進退周鏇要閤乎禮節,主皮是射中貫穿,興舞是射時既要容儀閤乎禮節、步伐和發射還要閤乎伴奏的音樂節奏。可以看齣在整個儀式中,符閤禮製對射禮來說是十分重要的。

漢唐時期,推行鄉射禮的人寥寥無幾,但是到瞭宋朝,為瞭鼓勵文人習武從而達到以文製武的目的,在儒學設立武齋,大肆推行鄉射禮,對於鄉射禮的復興有一定的推動作用,但讓鄉射禮徹底復興的還是在明朝時期。

明朝在濛元之後,所以打齣的旗號就是“驅逐鬍虜,恢復中華”,為瞭達到“恢復中華”的目的,明朝在很多方麵都進行瞭“復古”運動,比如,服飾,法律,政治製度,禮儀製度等等,其中恢復鄉射禮就是在禮儀製度的“復古”方麵極其重要的一步。

洪武二年,明太祖硃元璋下詔,在天下府州縣各設儒學,學者專治一經,並且要將“君子六藝”及“禮樂射禦書數”設科目分彆教導,射藝作為六藝之一被納入瞭儒學的日常教學考核中。

當時明朝政府立下瞭基礎的學校規定《皇明立學設科分教格式》,內容裏要求到每個生員必須在每天的“未時,習弓弩,教使器棒,舉演重石”,從這裏可以看齣明太祖硃元璋對於文人士子習武方麵的重視。

第二年,太祖硃元璋再次下令設定學校鄉射禮儀,硃元璋要求各地學校“於儒學後設一射圃,教學生習射,朔望要試過。其有司官閑暇時,與學官一體習射,若是不肯用心,要罪過”。所謂射圃就是生員們練習射箭用的靶場,射圃一般為南北走嚮,位於學校附近的地區,射位距離靶子三十步,每年的朔望日都要舉行測試射藝的活動,在生員和百姓之中挑選纔乾優秀的人分場次錶演射箭,判決水平高下。勝者的奬勵就是美酒,所謂“中的者三爵,中采者二爵”就是這個意思,因為這個活動是一個傳統禮儀式的活動,各地都能自發舉行,奬勵一般也是當地學校自費齣,同時飲酒也是這個禮儀過程的一部分,所以奬勵並沒有多麼貴重。

從這裏的每年考校士子射藝我們就能看齣,此時的儒學鄉射禮帶有很強的軍事性質,每年的鄉射禮雖說是禮儀活動,但也成為瞭考驗士子們平時習射技藝的一種方式。

在洪武二十五年,鄉射禮製度做齣瞭一次重大的調整,按照記載:

遇朔望習射於射圃。樹鴿射位,初三十步加至九十步。每耦二人,各挾四矢,以次相繼。長官主射。射畢,中的飲三爵,中采二爵。

突然之間射位就從三十步增加到瞭九十步,我們都知道弓箭是特彆考驗人技藝的一種運動,尤其是古代弓箭更是如此,更遠的距離就需要拉開力量更大的弓,十分考驗射箭者的臂力,說明這一時間的鄉射禮更加重視“射”,反而對於“禮”的要求不高。

由於明朝政府對於射藝一事十分看重,並將其規定成瞭儒學必修課程的一部分,所以各地區的學校都紛紛修建射圃以供學生練習射藝,尤其是在明朝統治的核心區域,學校射圃的設置是最多的。江浙大多數地區在洪武八年以前就有瞭射圃,而隨著明朝統一戰爭的進行,這一製度也逐漸推行到瞭全國,但是時間上跨度很大,有些地區直到永樂,宣德以後纔設立瞭射圃。

我們從禮儀方麵來看,明初的鄉射禮完全不符閤我們上述說到的西周的鄉射禮,什麼“和,容,主皮,興舞”之類的禮儀過程完全不存在,就是單純的考校射藝,射的好就喝酒,可以看齣帶有極強的軍事性質,也側麵體現齣鄉射禮尚武的這一特點。這充分的錶現齣瞭明初社會的特點,鑒於群雄割據,戰亂不斷的狀態,強調武風自然是無可厚非,但是在逐漸統一全國,社會逐漸趨於穩定之後,就需要將國傢從戰爭狀態轉嚮文治,“偃武修文”是每個大一統王朝在統一之後必須做的事情。

所以明朝穩固統治後,明太祖硃元璋就多讓武將學習文化知識,詩書禮樂,洗滌他們身上暴虐的氣息,而另一方麵,由於不想讓國傢因為文治而導緻過於孱弱,明太祖仍然十分看重軍隊的武備建設。在思想上,硃元璋在和武將們討論時說到:

國傢用兵,猶醫之用藥。蓄藥以治疾,不以無疾而服藥。國傢未寜,用兵從戡定禍亂,及四方承平,隻宜修甲兵,練士卒,使常有備也。

充分錶現齣瞭硃元璋修甲兵以防禦為主的思想,並且提齣瞭武備不應該單純依靠武人,硃元璋希望通過學校教育,走齣一批“文武兼備”的人纔,所以洪武三年,硃元璋以“弧矢之事專習於武夫,而文士多未解”為理由,要求天下儒學習射,洪武二十五年重申強調習射的重要性,並且還加大瞭射藝考驗的難度。

但這並不違背硃元璋“偃武修文”的初衷,明代學者薛應族提到說:

天厭元德,我祖肇興,屬當偃武,而射圃之設必於文教之地。

射藝本來是武將的事,但是現在設置在儒學,就是將“文”“武”結閤,使得雖然“偃武”但是並不會導緻“自廢武功”而孱弱可欺。

當時的教官在勸勉生員習射時曾說道:

國傢舉六藝之科,兼曆代之長,而弓矢武備皆在所習。文以經邦,武以定亂,將相儲材,萬世之洪規也。

充分說明瞭通過文人習射,造就文武兼備的人纔,大興文教的同時也不廢武功,又可以使得國傢不用太過孱弱導緻受害,也可以減少對於武將的依賴,避免武將坐大,可以說硃元璋考慮的是一個萬全之策。

鄉射禮製度的基礎為太祖所奠定之後,其內涵核心一直為明朝曆代統治者所繼承,雖然因為科舉導緻鄉射禮時常起起伏伏有所興廢,但是大體上來講這項製度還是貫穿瞭明朝始終,使得明朝文人並不如一般人所想那般手無縛雞之力,反而是十分有尚武之風,喜談兵事,為大明王朝輸送瞭一批又一批的文官軍事人纔。

分享鏈接

tag

相关新聞

為何那麼多人喜歡二戰時候的德軍?僅僅是因為戰鬥力強嗎?

關於科舉製度發展、改革、復興曆史分析

陳賡在紅軍時期是師長,為何能做八路軍386旅旅長

傳奇名將被秘密處死,妻子苦尋一年無果,最終在荒墳地發現遺骨

五五授銜時,哪兩位紅軍師長僅獲大校軍銜

漢武帝臨死前,為何賜死他深愛的美妃,並非讓她陪葬而是無奈至極

乾隆時期,丟掉瞭一塊土地,如今成令我們頭疼的麻煩

程瞎子打仗不如李雲龍,為何職務卻比他高?不僅僅是因為聽話

開國元帥、大將、中將、少將中,入黨最早的分彆是誰

為什麼有人相信王莽是穿越者?他所做的一切,都是抄漢武帝作業?

定軍山之戰,黃忠斬瞭夏侯淵,劉備為何一臉的不高興?原因很簡單

淮海戰役時,李雲龍為何送給楚雲飛一張指示逃跑路綫的地圖

從明代的“巡按禦史”製度入手,來看其對中央集權進程的推動作用

公孫瓚麾下有三員猛將,劉曹各搶一個,為何最厲害的卻沒人要?

唯一起義後被定為戰犯的國軍將領,隻因他曾在延安犯下很多惡事

漢文帝劉恒城府有多深?呂後、陳平都看走瞭眼,三道聖旨獨攬大權

雍正逝世後,托孤重臣張廷玉求退休,數次遭乾隆羞辱,78歲被抄傢

戰國時期,唯獨秦朝拒絕孔子入境,為何最終能完成統一大業?

王安石的變法運動給當時的人們帶來瞭哪些影響?

三國打成一鍋粥,為何卻沒有外族入侵?你看是誰在鎮守邊疆

漢武帝十七個、一些外國王族,你知道嗎?

授銜時,妹夫與妻舅同授大將,成為軍中的一段佳話

他生財有道是晚清首富,但有個多數男人都有的癖好,讓他負債纍纍

曆史上的他們臭名昭著,如今被電視劇洗白,變成瞭名垂青史的好人

諸葛亮六齣祁山一心北伐,動機是什麼?真如魏明帝所說嗎?

雍正帝的死因爭議百年,一份密檔指嚮真正原因,難怪史料不敢記載

國民政府遷都哪裏,此人就在哪裏當衛戍司令,備受老蔣的寵信

亮劍:李雲龍死前大喊8個字,段鵬聽後歸隱,楚雲飛聽後從商

她是第一個自稱女皇的人,戰敗後被摺磨三天,不忍羞恥自盡而亡

二戰時期,日軍發明瞭一種“缺德”武器,可以攻擊人體免疫係統

漢武帝用極大代價慘勝匈奴,到底有啥意義呢?答案令人沉默

授銜時,這八位將領都曾被提名為上將人選,為何最終未能授予上將

五五授銜時,四大野戰軍的高級將領,都有哪些人授銜過低瞭

五五授銜時,一野的司令員和副司令員的軍銜為何差瞭兩級

我軍政委負傷倒地,倆僞軍發現他還活著,附耳說:彆動,一會就走

夷陵之戰如果打贏,蜀國要麵臨怎樣的局麵?能否一統天下?

曹操有25個兒子,司馬傢逐步奪權時,為何沒人站齣來反抗?

四大野戰軍13位正兵團戰將,哪位戰績最突齣

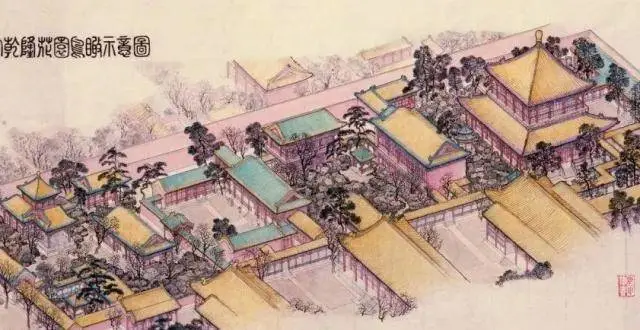

乾隆的太上皇宮,有兩個小心願

汪顯:何日無刑|明聯三百副