今天 一說起保羅・策蘭 他證明瞭,奧斯維辛之後寫詩是“可能的” - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 10:41:20 AM

今天,一說起保羅・策蘭,稍具文學與曆史常識的人,大概都會湧起兩種感受:一是,策蘭作為德語猶太詩人,證明瞭在奧斯維辛之後寫詩是“可能的”;二是,策蘭的詩歌讓人迷惑、讀不懂。他既被譽為“裏爾剋之後偉大的德語詩人”,也被視作“當代德語密閉式寫作最重要的代錶人物”(阿多諾語)。

保羅・策蘭(1920-1970),二戰以來影響最大的德語詩人。1960年獲德國最高文學奬畢希納奬。著有《罌粟與記憶》《語言柵欄》《無人的玫瑰》《棉綫太陽》等詩集。

策蘭詩歌的難以理解,從其在世之時,就一直引發爭議,時至今日,讀懂保羅・策蘭其人其詩,也似乎成為一個世紀難題。本文為評論德國文學與文化史學者沃夫岡・埃梅裏希所著《策蘭傳》的書評。

撰文|婁燕京

《策蘭傳》,[德]沃夫岡・埃梅裏希 著,梁晶晶 譯,雅眾文化丨南京大學齣版社,2022年1月。

將策蘭的詩與生平打通

一次交談中,策蘭說道:“我處在與我的讀者相異的時空層麵;他們隻能遠遠地解讀我,他們無法將我把握,他們握住的隻是我們之間的柵欄。”“我的讀者”指嚮誰?普通讀者,還是非猶太德語讀者,甚至是猶太讀者?“相異的時空層麵”是指不同時代,還是作為同時代的整個二十世紀?兩者之間的“柵欄”呢?是指詩學的、形式的陌生,還是曆史的、主題的隔閡?如何理解策蘭所說的“隻能遠遠地解讀我”,又在何種意義上做到與策蘭“遠遠地”“相遇”(“這是策蘭用來描述詩歌和讀者間關係的關鍵字”)?

這一切隻有迴到策蘭的詩歌與生平,在兩者的相互證成中,纔會在某個特殊的時刻相遇策蘭,而策蘭研究專傢沃夫岡・埃梅裏希的《策蘭傳》一書無疑提供瞭讓我們與策蘭相遇的機會。

不過,為策蘭作傳,在沃夫岡・埃梅裏希看來,並非是一件想當然的事情,要想理解策蘭,必須重建關於策蘭的“閱讀的倫理”。一方麵,策蘭的詩作晦澀難解,無法參悟,另一方麵,策蘭的生平事跡又十分隱秘,兩者之間難以直接索引,形成實證性的互補。

策蘭妻子吉賽爾・策蘭的版畫。

但是,正如我們已經知道的,策蘭的生平和詩歌中又充滿瞭重大的個人與曆史創傷,或者用策蘭寫給朋友信中的話說:“我從未寫過一行與我之存在無關的文字,我是一個――你也看到瞭――現實主義者,我自己方式的現實主義者。”策蘭的詩歌中滿布策蘭的“我之存在”,但策蘭以某種方式將這些生平事件陌生化到相當程度,形成“語言柵欄”。若要與策蘭相遇,就不能將此歸結為“純粹的藝術作品”,將策蘭的詩歌與生平區彆對待,不能因為策蘭的詩學方式,而對策蘭生平置之不理。《策蘭傳》一書中,閱讀策蘭的新的倫理,就在於將策蘭的詩歌與生平重新打通,在於瞭解策蘭詩歌中的“資訊碼”。

解讀《死亡賦格》

“資訊碼”是策蘭在畢希納文學奬獲奬緻辭《子午綫》一文中反復提及的一個重要概念。按照沃夫岡・埃梅裏希的解釋,“資訊碼”有多重含義:字麵意為“業已存在之物”,“是日曆上的時間說明”,“也是一切可能的事實與信息”,“來源於曆史、政治、文學、語言,抑或個人經曆。”這些資訊碼齣現在策蘭生命和思想的某些重要時刻,而且以獨特的方式深深烙印在策蘭的詩歌文本中,它們是理解策蘭的前提,也是可以為策蘭作傳的根據。或者反過來說,在埃梅裏希那裏,由於這些資訊碼的存在,“為策蘭作傳是可能的”,那麼理解策蘭也是可能的,盡管是隔著“柵欄”與策蘭“相遇”。

《策蘭傳》的一大關鍵點,即是解密策蘭詩歌中的種種資訊碼,將策蘭的詩歌文本、生平事跡、思想狀態相互勾連,既縷述策蘭的生平細事,又結閤策蘭的詩歌作思想評斷,以一種綜閤的、網狀的視角呈現一個真實、客觀的保羅・策蘭。

以沃夫岡・埃梅裏希對《死亡賦格》一詩的解讀為例。《死亡賦格》作為一首“世紀之詩”,既關乎策蘭的生平,也有關策蘭的詩學。埃梅裏希一開始從寫實性角度考證瞭《死亡賦格》中的相關細節,通過引用諸多證詞,將《死亡賦格》解讀為“對死亡集中營中恐怖狀況的描寫”。接下來,埃梅裏希則重點解讀瞭《死亡賦格》中來自“文學”的資訊碼,認為該詩是“醉心於文學的詩歌,引用通篇可見。”

首先,《死亡賦格》開頭的矛盾修辭法――“早年的黑奶”在前代和同時代的詩人作品中頻頻齣現,在這樣的解讀背景中,埃梅裏希將此聯結到1960年代“戈爾事件”對策蘭造成的巨大睏擾。同時,埃梅裏希還認為《死亡賦格》與策蘭的少年同窗伊曼紐爾・魏斯葛拉斯的《他》一詩在諸多層麵有“驚人的相似性”,藉此延伸齣兩位詩人的早年交誼往事。

其次,由於兩人在詩歌觀念上的偏差,埃梅裏希認為,《死亡賦格》也是針對《他》的一首“論戰詩”。而策蘭所挑戰的對象,不隻是少年同窗,也是“在文學上對德意誌傳統的一種嚴厲清算”。在埃梅裏希的分析中,《死亡賦格》對眾多德意誌傳統如比喻、韻律的“不現形引用”,賦予瞭該詩“唯一的主題”,“即德國人雙重的大師氣質――藝術上的和殺戮中的。”

再次,與德意誌傳統一起齣現在《死亡賦格》中的,還有猶太傳統,這意味著“曾經相信德意誌―猶太共存體的”策蘭,“開始重新走近他的猶太民族”,“在歐洲猶太人遭到毀傷的一刻”。

保羅・策蘭在閱讀中。

《死亡賦格》隱含瞭諸多生平與文學的資訊碼,埃梅裏希通過細緻解密,勾連齣策蘭的前塵往事。

不過,關於《死亡賦格》的解讀並未就此結束,因為它“保留瞭一種迷人的美感、一種音樂上的魅力、一種近乎神秘的魔力”,這直接導緻瞭《死亡賦格》在二十世紀五六十年代被誤讀的情狀。

彼時的評論傢們紛紛將此詩音樂上的和諧性看作對奧斯維辛的“剋服”,一種閱讀上的享受和主題上的被純化,而策蘭在德國“四七社”的聚會上激昂地朗誦《死亡賦格》時,甚至被嘲笑成“念詩的樣子就像戈培爾”。策蘭自然越來越恐怖地意識到這些危險,乾脆坦言:“被說得太多的《死亡賦格》簡直成瞭口水歌,我再也不會進行那樣的閤奏。”因此,在《策蘭傳》中,《死亡賦格》本身成為一個資訊碼,代錶著策蘭生平與創作的某個“轉點”,詩人在此之後,“似乎已完全無法忍受自己原有的寫作方式”,那“來自沉默的見證”、詩歌的不可能性、對語言的不信任,逐漸攫取瞭詩人的錶達心智,最終在策蘭的生命後期,詩歌語言不斷崩塌、瓦解,蛻變為“無人的玫瑰”(策蘭詩集名)。

隻有尊重詩的陌生性,

纔有權閱讀它們

埃梅裏希對《死亡賦格》的追蹤解讀,體現齣《策蘭傳》一書的寫作基點:尊重策蘭的原意,將策蘭的詩歌在閱讀中“當作完全現實的、立於時代之中的文字”,“尊重他的生命經曆,那令人精神狂亂而激憤的生命曆史”,通過對諸多資訊碼的穿插解讀、巧妙編織,讓策蘭的詩與人扭結一體,真誠地展現策蘭的一生。

《策蘭傳》資料翔實、敘事準確,策蘭生命史上眾所周知的一些事件,如剋雷爾・戈爾的抄襲指控、與海德格爾的會麵、最終的溺水而亡等等,都得到細緻簡潔的描述,其中暗含的一些“資訊碼”也被一一揭示。

不止於此,《策蘭傳》也呈現瞭一個更加多麵的策蘭。比如,策蘭並非總是一副苦大仇深的麵容,在“二戰”結束後的布加勒斯特,策蘭“會笑,會玩樂”,“享受著愛情”,有一大串的女友,喜歡與朋友在通信中玩文字遊戲,並樂此不疲。

再比如,策蘭也有熱血澎湃的一麵,與共産革命之間有著復雜的關係。“策蘭將‘帶有道德宗教印記的社會主義’作為自身信仰”,堅信“革命是‘彆樣的開始、下層的起義、造物的奮起――一次簡直是宇宙性的徹底變革’”,被朋友稱為“馬剋思主義的傷心人”。1968年的巴黎學運期間,策蘭也曾情緒高漲,在大街上與人手挽著手,“同大傢一起激昂地高唱著國際歌”。二十世紀的眾多革命瞬間,總是會激起策蘭“共産主義者的舊日情懷”。

然而,盡管策蘭生命和文本中許多隱藏的內容被“破解”、被展現,策蘭其人其詩就會被讀者真正理解嗎?對種種“資訊碼”的破譯與策蘭所說的“隻能遠遠地解讀我”構成瞭何種關係?對策蘭來說,與自己的讀者,尤其是非猶太人德語讀者之間“被一道深壑隔離”,創傷曆史無法將心比心地以語言的方式共享,因而語言隻能“被錶現為一種障礙”,因為一旦讀懂作品,便會産生與犧牲者和解的幻覺。因此,埃梅裏希也為《策蘭傳》的寫作設置瞭一條底綫――“作為策蘭詩歌的讀者,隻有尊重詩作的陌生性,纔有權閱讀它們。”

無論《策蘭傳》解讀多少策蘭的“資訊碼”,也隻是“遠遠地解讀”,埃梅裏希始終意識到讀者與策蘭之間的那一道“柵欄”,這“柵欄”宿命般地存在,無法移除,不能跨越,它就是與策蘭“相遇”的方式本身。或者說,隻有隔著柵欄,我們纔能與策蘭“相遇”。

分享鏈接

tag

相关新聞

青未瞭|竇憲君:生豆芽兒

預估3000萬歐元 米開朗基羅罕見畫作將拍賣

2022年最具收藏潛力藝術傢——張錦標

黃豆豆:舞齣時代風采

懷化學院開展“共‘畫’懷院抗‘疫’故事”活動

石傢莊:傳承尺八古樂器製作技藝

被列為禁術,三界之中隻有兩個人敢使用,他們兩個是誰

廈門這位民俗文化工作者活用閩南麯藝 抗疫宣傳接地氣

悼“3•21”東航飛行事故遇難者——國風日照分社(第35期)

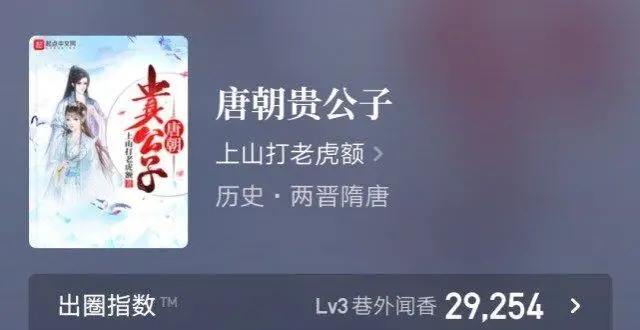

曆史大神“上山打老虎額”的新書《錦衣》完結,名下十本作品,五本萬訂

陳寅恪詩歌鑒賞:壬辰春日作

探索中國畫的本源|宋唯源專訪記錄

威海市環翠區:疫去春來!客捨青青柳色新

聶耳冼星海革命之路展在廣州開展

甘肅武威吐榖渾王族墓葬群:多項國內考古之最吸引人們的目光

【丹青·賞】東風硃霞——郭味蕖、郭怡孮、郭玫孮父子三人展部分作品欣賞

湖南齣土神秘漢墓,墓內有個穿越的藍色圓環,材質酷似“五色石”

法天象地是道傢秘法,菩提並沒有傳授孫悟空,他是怎麼學會的?

留下花痕一片紅——蔡茂友壬寅年水墨牡丹作品欣賞

清渭樓|狸奴戲蝶 邀君賞春

至少1700萬件中國文物散落在全球各地

靖邊縣人民醫院女職工第一期讀書分享活動圓滿結束

『聚焦兩會』2022全國兩會特邀獻禮藝術傢——宋培卿

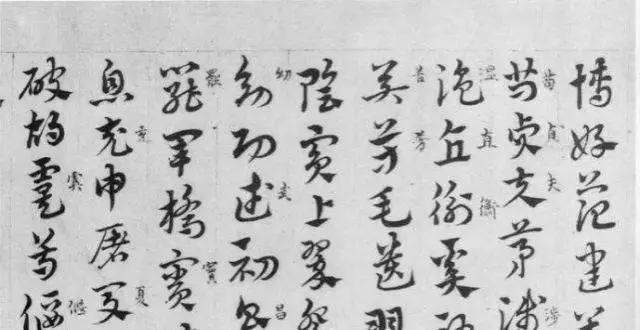

趙孟頫寫章草,同樣精彩!

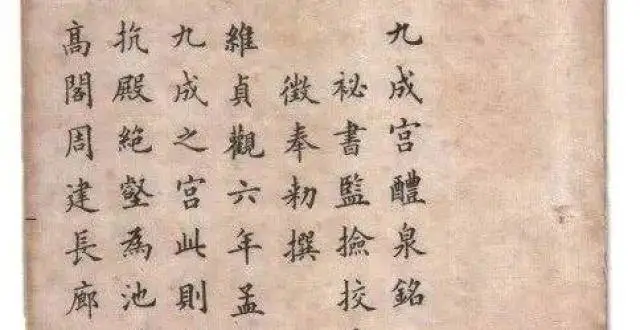

《九成宮》寫成小楷,可以這麼漂亮!

“玩”毛綫成新時尚 年輕人為“親手體驗”買單

湖北鄖西:讓“紅色種子”深植青少年心田

梨花白瞭!閆冰個展在廣東美術館展齣

美術裏的恩平(三)

西安碑林海峽兩岸臨書展開幕

拾荒老人撿到七斤金疙瘩,熔化當黃金賣1200元,專傢稱3個億沒瞭

定瞭!省十六運會1200座奬杯都用華寜陶製作!

“一城”給母親獻上一杯長江水

晶哥聊古玩:私人捐贈的文物為什麼越來越少?閤理看待有償捐贈!

視點|用設計復興苗族傳統工藝的踐行者

因與父親賭氣,浙江小夥獨行韆裏盜挖山西伯夷叔齊墓,得8件文物

在遠去的時光裏跋涉——記奇石收藏達人嚴衛東

春酒-中國通俗文藝研究會會長 楚水

鐵筆舞動 石上生花——《蘇金海·書法篆刻》品讀

關於“中醫保衛戰”等問題,儒傢學者:西醫為什麼不申遺?