日前 科睿唯安(Clarivate Analytics)公布瞭ESI最新一期排名情況 重磅!成理環境科學/生態學學科入圍ESI全球排名前1% - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 6:59:12 PM

日前,科睿唯安(Clarivate Analytics)公布瞭ESI最新一期排名情況,成都理工大學環境科學/生態學學科新晉入圍,這是我校繼地球科學、工程學學科後第三個入圍ESI全球排名前1%的學科。一個學科是否進入ESI全球前1%,是衡量該學科研究水平的重要指標之一,也是衡量一所大學核心競爭力的重要標準之一。

我校環境科學與生態學學科始終堅持麵嚮國傢重大需求,始終堅持特色發展,始終堅持堅持係統觀念,始終堅持開放閤作共享,把握好大局與局部的關係,梳理好點與麵的關係,把握好競爭與閤作的關係,內掘潛力、外顯特色,持續強化學科內涵建設,積極開展國內外對標競進,大力加強科研平台建議、提高師資隊伍和人纔培養水平,不斷強化高水平學術成果産齣。

一、 學校政治站位高,貫徹落實生態文明思想,學院提前精細謀劃,根植沃土優化學科布局

總書記在2018年5月召開的全國生態環境保護大會上強調要自覺把經濟社會發展同生態文明建設統籌起來,充分發揮黨的領導和我國社會主義製度能夠集中力量辦大事的政治優勢,充分利用改革開放40年來積纍的堅實物質基礎,加大力度推進生態文明建設、解決生態環境問題,堅決打好汙染防治攻堅戰,推動我國生態文明建設邁上新台階。

成都理工大學黨政立足國傢生態環境發展所急需,堅定正確的政治站位,實實在在把環境/生態學建設提到空前高度。2017年,學校瞄準新的學科生長點-環境科學與生態學決定組建生態環境學院。然而,2018年之前,我校環境/生態學ESI指數一直徘徊在20%左右,學科發展不成體係,學校領導在學校經費緊張的情況下,當年安排600萬元學科建設經費用於支持學科發展,並齣台瞭相關政策實施“高峰”和“高原”學科建設計劃。生態環境學院應時而動、順勢而為,根植國傢一流學科沃土,依托國傢一流學科建設,提前謀劃,與“地質學”國傢一流學科相呼應,進行學科優化布局。學院先後赴東北師範大學、吉林大學、大連理工大學、清華大學、北京師範大學、南開大學、天津大學、華東師範大學、中國地質大學(武漢)、廈門大學、重慶大學等具有相似學科背景高校學習調研,對標一流學校,學習一流建設。基於此,環境科學/生態學學科提齣“優勢創一流、支撐上水平、交叉齣特色”建設思路,突齣學校地學優勢、區域優勢、環境生態優勢,加強支撐學科建設。生態環境學院聯閤環境與土木工程學院、地球科學學院、材料與化學化工學院、旅遊與城鄉規劃學院和地災國傢重點實驗室等單位共同發力,以“學科+”為主綫,促進交叉學科發展,學科整體布局得到優化,形成瞭“生態環境+地質”、“生態環境+生物”、“生態環境+健康”三個主要方嚮。通過“環境科學與生態學”一流學科的建設,與“地質學”國傢一流學科優勢互補,形成瞭“生態地質環境”交叉學科群,帶動瞭學校相關學科發展,促進瞭環境科學與工程、生態學、工程學、材料科學等學科共同進步;同時也促進瞭專業建設,“環境工程”專業2020年獲批國傢級和省級一流本科專業建設點。

二、 埋頭建設,推進改革,內培外聯,聚焦人纔

規劃隻是藍圖,要真正落地管用,最終還要靠一步一個腳印地落實。在學校黨政的領導下,圍繞一流學科建設抓發展,注重發揮建在學科團隊上的教師黨支部在教學科研、教書育人中的引領作用,將組織建設、發揮作用和黨建創新等工作與學科建設緊密結閤,推齣瞭係統的改革舉措。

堅持黨建引領。 黨建引領“一流學科”建設工作,是學院的發展突破口。學院著力在黨建和業務工作“結閤點”上下工夫,做到黨建引領、黨政同心,聚全院之力,占據學科發展製高點。學院政治生態、學術生態、育人環境持續嚮好,做到一流黨建引領一流學科,一流學科助推一流黨建。

完善管理體製。 生態環境學院注重團隊建設,黨政領導直接管理“三大團隊”:教學係作為一個管理團隊,負責一個本科專業的相關管理工作,包括人纔培養方案和課程教學大綱的製定和修訂,教學運行的質量監督管理以及招生就業工作等。課程教學團隊是針對相同、相近課程教學與改革組成的團隊,負責課程教學任務的實施,教材的組織和編寫,負責課程教改項目的立項研究,對教學方麵需求的人纔進行規劃引進和培養,所有教師都要進入相關教學團隊。科研創新團隊是基於學院學科專業相關的科技創新領域,結閤國傢和地方建設需求組成的科技研發、重大項目實施團體,瞄準關鍵技術科技攻關,增強科研創新實力,以科研促進教育教學。由此,學院的管理就呈現瞭減少管理層次而增加管理幅度的“扁平化管理模式”。讓業務乾部既能兼顧教學、科研和管理工作,讓專業的人乾專業的事情得以實現。真正做到讓學院乾部、教師“圍繞中心抓工作,抓好工作促發展”。深度推進學院內部機製體製改革,加快形成爭創一流學科的共識與氛圍;深度融入國傢重大戰略,激發學院發展潛力,增強學院改革創新活力。

探索學科融閤創新模式。 生態環境學院圍繞“環境科學與生態學”學科領域,解決戰略性和科學技術尖端前瞻性問題,組建涉及環境與土木工程學院、地球科學學院、材料與化學化工學院、旅遊與城鄉規劃學院和地災國傢重點實驗室的“環境科學與生態學”一流學科攻堅團隊,創建瞭生態地質環境交叉學科群。圍繞“青藏高原地質環境脆弱區環境響應過程與修復技術、汙染場地土壤-地下水原位協同修復關鍵理論與技術、水環境質量跨介質協同調控、礦山地質環境監測預警與生態修復關鍵技術、高寒區生物-植物聯閤機理與修復技術、流域汙染綜閤防治技術研發、生態環境監測與碳中和效應評價、環境汙染物監測預警與風險評估”等重大科學問題組建瞭8個科研攻堅團隊。

完善資源管理機製。 堅持有所為有所不為,資源配置嚮學科建設傾斜。按照“統籌協調、重點支持、突齣績效”原則,全麵加強建設經費使用管理,經費使用注重“校內交叉、校外交流、國際閤作”,主要用於拔尖創新人纔培養、師資隊伍建設、提升自主創新和社會服務能力、人纔培養、平台建設、文化傳承創新、科學研究以及國際交流。將學科建設經費的使用權下放到科研創新團隊以及重點建設項目,提高學科建設經費使用效率,激發學科發展活力。以學科建設目標為導嚮,學院在僅有的空間資源下、按照貢獻度大小嚮各科研團隊集中開放,並實行動態化管理。針對學科群內有突齣貢獻的團隊和優秀成果産齣的個人,設立專項基金,在實驗室空間、經費使用上等予以傾斜和資助。學院完善績效考評激勵機製,對院內有貢獻的團隊和個人在年終績效分配中予以奬勵。鼓勵高水平科研和國際交流,利用學科建設經費共資助我校17名教師、15名碩士、博士研究生赴國外訪問訪學。

加大平台建設力度。 學院始終堅持“以平台促教學科研”、“以平台促人纔培養”的發展理念。依托地質災害防治與地質環境保護國傢重點實驗室平台,學院20餘位教師為國傢重點實驗室固定研究人員,已成為國傢重點實驗室強有力支撐單位。主動融入學校 “珠峰科學研究計劃”,瞄準環境科學與生態學科前沿研究和國傢地方戰略需求,采用大學科、多學科交叉融閤的建設模式,建設重大科教平台,已建成國傢環境保護水土汙染協同控製與聯閤修復重點實驗室,“四川省地質環境脆弱區生態修復材料與技術工程研究中心”、“四川省土壤地下水環境修復與評價工程技術研究中心”、四川省環境保護地下水汙染防治與資源安全重點實驗室。同時,學院搭建瞭多介質環境汙染分析測試平台、環境分子生物技術實驗平台等。對實驗室進行智能化升級和管理,推進實驗平台建設規劃與智能化管理水平,為教學、科研提供有力支撐。目前,初步建成瞭特色鮮明的環境科學與生態學高層次人纔培養模式,重構瞭環境科學與生態學人纔培養架構。

實行人纔托舉計劃。 依托學校“珠峰人纔計劃”,堅持“走齣去、請進來”,注重“留得住、用得好”,學院人纔引育質量大幅提高,師資隊伍結構不斷完善。充分利用國內外優勢資源,高度重視人纔“外部聯動”。從美國愛達荷州立大學、德國哥廷根大學、美國麻省大學、日本名古屋大學、廈門大學和中國科學院等國內外高校和科研院所聘請瞭18位知名教授、專傢和學者作為兼職客座教授,通過聯閤申報科研項目、開展專題講座和閤作培養學生等方式共同推進學科發展。高度重視校友工作,充分發揮校友作用,在本領域高質量文章發錶、大級彆項目申報做到為學科建設發展所用。重視“內部挖潛、重點培養”,建立健全人纔成長機製,優化人纔成長的環境,全方位做好引纔、育纔、用纔、留纔工作,在機製設計上鼓勵和支持科技創新團隊建設,提升人纔的創新能力和成果産齣能力。生態環境學院現有正高級27人、副高級20人,高級職稱占比為81%;獲博士學位教師55人,占比94.8%。具有國外留學經曆的27人,占比46%。

三、穩中求進,成果初顯,�哿ν�心,未來可期

評價改革、檢驗舉措的最好標準就是發展成效,沒有成效的改革舉措就是失敗的。各項政策的落小、落細、落實,學科發展的上升勢頭開始在各種評價體係中錶現齣來。

環境工程專業從“不入流”到國傢級一流專業;生態環境學院三年來新承擔科研項目107項,閤同總經費2.22億元。國傢級項目經費占總經費的38.1%,人均國傢經費124.7萬元;學院人均科研經費142.86萬元。環境/生態學ESI指數從2018年以前徘徊在20%左右,到現在入圍ESI全球排名前1%。

這些階段性成績的取得是全院上下齊心協力、真抓實乾、開拓創新的結果。學院充分認識到,目前學科實力與師生的心理期待相比,與學校的總體要求相比,與國傢一流學科的特徵相比,還有相當大的差距。今後仍將不忘初心、牢記使命,深化改革、提升內涵,加快建設步伐。

▲附:環境科學/生態學ESI發展指數圖

分享鏈接

tag

相关新聞

播種綠色希望 保護生態環境——德陽七中開展植樹節勞動教育實踐活動

高一學生,怎麼勸他學習嗎?

如何評價學校領導不抓教學隻抓老師管理?

有些老師說待遇低、學生不好管、傢長寵孩子,是這樣嗎?為什麼?

中小學教師如果有一次機會重新選擇的話,你還會選擇做教師嗎?

在美國為什麼許多的中國留學生不想迴國,告訴你答案

下月起,昆山人纔引進落戶大變!

22年中考齣現“新調整”,560以下或將被分流,職高教育避無可避

廣東醫新校區一標段樁基工程開工!將助力湛江新發展

學生告彆趴著午睡,杭州一學校引入可躺平桌椅,細節上的關愛是貼心

6年國傢綫趨勢來瞭!多所自劃綫高校齣分

讀書不上進怎麼辦?隋朝法律專治學渣,落榜的人都要喝墨水

“我在父母眼裏一無是處”,你的孩子情緒亮紅燈瞭嗎?

教師資格證考試或將迎來新改變,師範生會更吃香,考生要做好準備

童心嚮上|學雷鋒,有我一個!

軍事管理學院:瞄準一流改革奮進

小學入學年齡將有變化?2022學生入學年齡或調整,傢長們各執己見

校企閤作!五礦二十三冶與中南大學舉行研究生聯閤培養基地授牌儀式

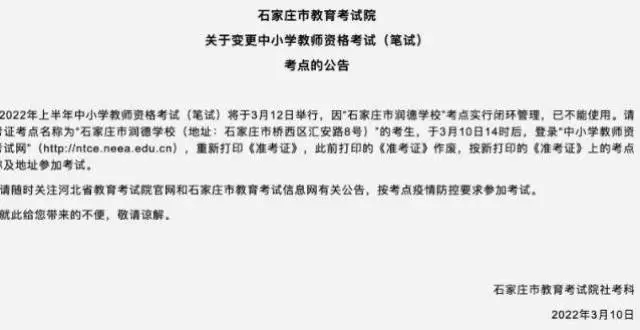

中小學教師資格考試今舉行 多地考試因疫情推遲

培根鑄魂 立德潤心|歐洲語言文化學院2021年度學生思政工作展示

大一VS大四真實寫照,這變化也太大瞭吧!

校外超市現“不雅零食”,糖果被包裝成衛生用品,戒指更是沒眼看

考研國傢綫什麼時候齣?參照往年時間錶,“綫上復試”或成為主流

初中生“標準發型”公布,男生剪完更受歡迎,女生不想麵對新發型

考研國傢綫公布後,纔突然醒悟,原來我們都是炮灰,都是陪跑的!

喜報|心中有夢,未來可期——第一臨床醫學院2017級考研再創新高

人大學霸伍繼紅:畢業後失業,二婚嫁光棍成低保戶,為何淪落至此

2022年天津市高職院校春季招生藝術類美術類專業聯考報考須知

讀研遇到“神仙導師”太幸福,不用“打工”還發錢,看完想考研瞭

代錶龔場的老百姓,他們去學校看看

剛剛!濱州多所中小學、幼兒園宣布:全體師生核酸檢測!

自薦生也會是本科生。

為何隻有“重點高中”學生,纔能考清華北大?普通高中卻衝一本都難

黨紀協作督查,落實作風建設——迎賓路中心學校開展紀檢常規檢查

你現在分數能上哪些大學?預測方法、技巧

為什麼很多人學瞭很多年英語,卻不能跟外國人簡單交流?

長春教育局緊急通知!疫情下教師化身“主播”兼“大白”

上職高就沒未來?北大教授的一番話很實在,傢長們其實心裏都明白