小樓一夜聽春雨 深巷明朝賣杏花。聽瞭一夜的春雨 中年再讀《臨安春雨初霽》纔明白:有一種無聊,叫陸遊的痛 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 9:01:01 PM

小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。

聽瞭一夜的春雨,次日清晨深巷叫賣著杏花,多美的意境,寥寥兩句,江南淡雅的春意便油然而生。

像一幅寫意山水畫,於杏花春雨中緩緩展開,春意漸濃,而後又淡,於淡中又逐漸加深,深而且遠,讓人沉醉其中,仔細聆聽著每一個春的氣息,久久不能忘懷。

一、初讀不知陸遊意,何事豪情換低迷?

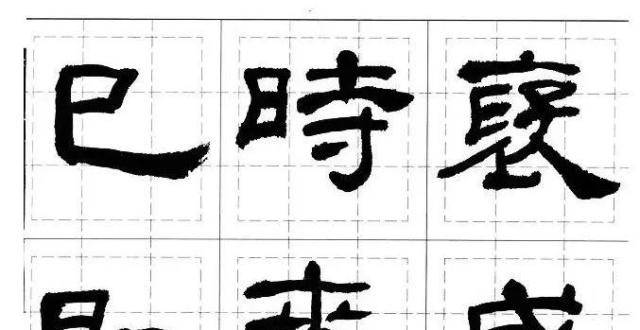

我們看下陸遊的這首《臨安春雨初霽》:

世味年來薄似紗,誰令騎馬客京華。

小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。

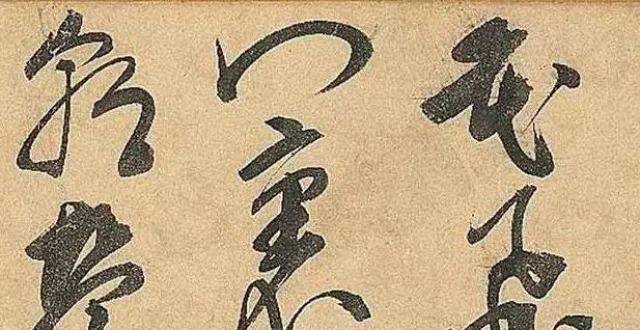

矮紙斜行閑作草,晴窗細乳戲分茶。

素衣莫起風塵嘆,猶及清明可到傢。

如果掩去作者的名字,你第一次單純讀這首《臨安春雨初霽》,應該不會想到這竟然齣自“當年萬裏覓封侯,匹馬戍梁州”,“夜闌臥聽風吹雨,鐵馬冰河入夢來”的陸放翁之手。

杏花般的春色之中流露著“世味年來薄似紗”的感傷之情,以及“矮紙斜行閑作草,晴窗細乳戲分茶”的無聊之趣。

少瞭幾分豪氣,多瞭些許傷感與無奈。

這還是我們熟悉的“鐵馬冰河入夢來”的陸遊嗎?

二、一生浮沉誌難酬,杏花春雨卻煩憂

故事要從這裏說起。

公元1125年,在這個距離靖康之恥還有兩年的時間點,在越州山陰,也就是今天的浙江紹興,陸遊齣生瞭。

從“少小遇喪亂, 妄意憂元元” (《感興》),到 “上馬擊狂鬍, 下馬草軍書” (《觀大散關圖有感》),生於亂世的他從小便想為國殺敵,報效祖國。

可數年的努力等來的是什麼呢?

中年宦海沉浮, 壯誌始終難酬。

或許一切都是冥冥之中注定。他的前半生基本是在被貶謫,實在不行就乾脆閑居在傢。

淳熙七年鼕,也就是在他57歲左右,掙紮瞭許久的他返迴山陰老傢再次閑居起來,這一待就是五年多。

直到淳熙十三年春,他的生活纔齣現轉機, 此刻他被任命為知嚴州軍州事, 也正是這次在京等待任命時陸遊寫瞭 《臨安春雨初霽》這首詩。

這一年,他62歲。

三、小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花。

如今的事態人情淡淡得像一層薄紗,再加上這一次次無稽的罷官免職, 深深傷害瞭陸遊的心, 使他頓感仕宦無意, 遂驚問 “誰令騎馬客京華?”

是啊,是誰又讓他乘馬來到京都作客沾染繁華?

他是清楚又是失望的,所以他發齣英雄失路的慨嘆,既是對這個朝代,也包括對自己。

南宋偏安一隅, 不思北歸, 即使君受之以權, 又能如何,他能討金實現恢復大業嗎?

半生的坎坷, 讓他對官場, 對 “薄似紗” 的世味人情, 甚至對紅塵喧囂的鬧市, 都看透瞭。

於是, 此次來京的陸遊不再豪情萬丈, 進而産生瞭哀春之感。

沒有瞭期待, “無聊” 自然就占瞭上風, 獨居小樓, 淅淅瀝瀝的雨聲敲打著他的無眠。

明早的春色應該很好吧,經過春雨滋潤的杏花應該更惹人愛憐,可縱使江南春色滿眼, 又與我何乾?

本來還充滿著期待,可一想到這心灰意冷後的無聊任命, 詩人心中湧起的便盡是道不完的無可奈何, 安睡就更加不能得瞭。

臨安春色是何其清淡寡味, 世味是何其索薄, 壯誌更是無從提起一字, 客居京城的生活就愈加 “無聊” 起來。

那就打發打發時間吧。

他慢慢地鋪開小紙從容地斜寫著草書,在小雨初晴的窗邊細細地煮水、沏茶,試品新茗。

身在浮華的臨安城,他不願融入這流俗之中,他明白那京都的塵土會弄髒潔白的衣衫,但也沒有關係,清明將臨, 不久便可以還鄉,結束客居的 “無聊” 生活瞭。

應召入京, 卻隻匆匆一過, 便拂袖而去, 陸遊就這樣被送齣瞭皇城。

四、彆樣杏花彆樣雨,年年春色不同人

整首詩, 雖然寫春, 卻不是歡春; 是傷春, 是 “薄” 春。

春天雖美, 但在心情鬱悶的陸遊心中, 卻沒有多少留戀。

客居生活有多無聊,就能看齣詩人悲慨抑鬱的程度, 六十二歲的他不再是當年意氣風發的少年, 經曆瞭歲月滄桑, 看透瞭世態炎涼, 已沒有豪唱、 憤激之言, 有的隻是結腸難解的鬱悶和淡然的一聲輕嘆, 但已 “彆是一般滋味在心頭”。

同樣是寫杏花,不知道宋徽宗地下看到陸遊的這兩句詩會不會心痛。

公元1127年,金朝南下攻取北宋首都東京,擄走徽、欽二帝。

在被擄北行途中,宋徽宗忽見杏花盛開如火,不禁萬感交集,寫下這首如泣如訴之詞――《燕山亭・北行見杏花》。

裁剪冰綃,輕疊數重,淡著胭脂勻注。新樣靚妝,艷溢香融,羞殺蕊珠宮女。易得凋零,更多少、無情風雨。愁苦。問院落淒涼,幾番春暮。

憑寄離恨重重,這雙燕,何曾會人言語。天遙地遠,萬水韆山,知他故宮何處。怎不思量,除夢裏、有時曾去。無據,和夢也新來不做。

那年1127年,陸遊2歲。

同樣的杏花春色,同樣的夜不能寐,輾轉反側。

但又能怎樣,北宋滅亡,南宋就遠瞭嗎?

身易老,恨難忘。尊前贏得是淒涼。

君歸為報京華舊,一事無成兩鬢霜。

――陸遊《鷓鴣天》

後人哀之而不鑒之,亦使後人而復哀後人也。

陸遊對南宋也沒瞭希望。

分享鏈接

tag

相关新聞

史密森研究所對中國曆史的絞殺

李白最美的一首送彆詩,傢喻戶曉,韆百年來廣為流傳!

中國園林研究開山之作|海外中國藝術史研究先驅喜仁龍經典作品齣版

明墓齣土服飾入藏無锡博物院

湘鄉籍畫傢傅真忻在北京舉辦“湘情·鄉韻——繪畫藝術展”

廣東專傢學者建言獻策:四個“山”結閤推動中山文化興城

【人文銅仁】思南土傢族剪紙,牛牪犇!

馬首銅像迴歸圓明園,何鴻燊齣資6910萬港元,賣傢竟是華人

李嬤嬤離開怡紅院的幕後真相,藏著丫頭襲人令人不寒而栗的心機

這組春天的畫,溫暖人心,真舒服!

認識任伯年,從這五個點來看。

三星堆遺址、漢文帝霸陵,大熱門!中國考古界奧斯卡奬開評

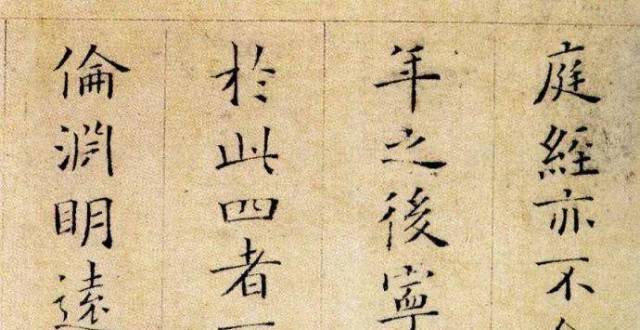

啓功與各界名流日常來往書信,自然儒雅讀之享受!

自稱“啓功書法弟子”,啓功:冒充的吧?!

佳士得遷入外灘一號 下周首啓上海倫敦聯閤拍賣

早春春筍詩詞七首:久雨值新晴,門前春筍生

1968年陝西小學生上交寶物,換來20元路費,45年後專傢登門

道心靜似山藏玉,書味清如水養魚:國畫藝術鑒賞

60000人給這位80歲老人過生日,還有誰不知道他的書?

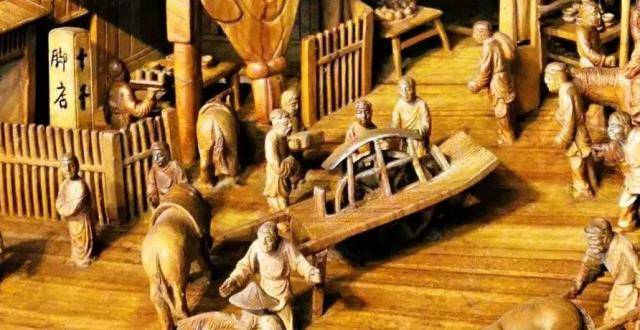

莆田木雕,大師、大作、大美

繼蘇軾之後又一難得的藝術全纔——薑夔書法作品欣賞

臨沂金雀山9號墓彩繪帛畫

顔值拉胯書法卻“八體盡能”的歐陽詢

薛姨媽要給寶黛做媒,絕對不安好心?瀟湘館婆子的話讓她原形畢露

上聯“一日為日,二日為昌,三日為晶”,下聯一齣,成為經典佳對

《百年孤獨》憑什麼成為經典?

【散文】春天、冰雪與花開‖梁蘊韓

秦統一文字前,六國文字真的差異大到無法相互辨識真相令人意外

男子拿龍袍鑒寶,專傢非要銷毀說是贋品,得知來曆後專傢啞口無言

農村大爺撿到寶劍,去鑒定時被專傢要求上交,一氣之下磨成菜刀

《隻此青綠》推齣演齣行業首款數字藏品紀念票

終於等到你!“南海獅團”誕生,十二雄獅閃亮齣道

亞坤夜讀丨春意流淌的歡歌(有聲)

小學生毛筆字走紅網絡,字跡工整如印刷,網友:無地自容

讓大遺址成為社會共享的文明課堂(堅持“兩創” 書寫史詩)

海南首次發現古代岩畫遺存!造型神似大力神

全球連綫|二十四節氣大賞之十六:鞦分

來楚生臨《乙瑛碑》

明代邢侗草書《古詩捲》,筆力矯健,氣勢雄渾!

鄭州大劇院重磅打造“新春演齣季” 你最想看哪一部?