六萬人給一個人過生日是怎樣一種體驗?這份感受可能隻有維剋多・雨果懂。在他80歲壽辰當天 六萬多巴黎市民從其傢門前歡呼、浩蕩而過 60000人給這位80歲老人過生日,還有誰不知道他的書? - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 9:17:40 AM

六萬人給一個人過生日是怎樣一種體驗? 這份感受可能隻有維剋多・雨果懂。

在他80歲壽辰當天,六萬多巴黎市民從其傢門前歡呼、浩蕩而過,政府乾脆就把整條街以他的名字命名,他也成為法國曆史上第一個在生前就獲此殊榮的人。

“我留下四萬法郎給窮人。我要用窮人的柩車把我運到墓地去。”晚年時,雨果在自己遺囑中這麼“安排”,然而,他“平民葬禮”的遺願法國人也沒答應――

在1885年6月1日當天,兩百多萬人加入到送葬隊伍(要知道巴黎當時的總人口也不過220萬左右)。每個人都拼命踮著腳尖,甚至爬上路邊的建築和石像,隻為遠遠目送他的柩車一眼。

凱鏇門被罩上黑紗,城市上空飄著一麵麵旗幡,上麵赫然題著他寫過的作品書名,遺體則長眠先賢祠…… 如此規模的國葬和至高榮譽,法國至今沒有第二個人享有過。

文豪、詩人、浪漫主義大師,以及被譽為“法蘭西的莎士比亞”,不過,當這些標簽被重重疊加在他的身上時,卻少有人能很快說齣喜歡雨果的理由,或許,這也因為他的名字大多和難啃的大部頭聯係在一起。

我們以及後一代人還要不要讀雨果呢?或許在他220周年誕辰的今天,重新去發現雨果後,你會有你的判斷與選擇。

在雨果生活的19世紀,那個時代的法國由刺刀和鮮血貫穿,充斥著復闢、抗議、革命,人們生活隻有一個主題:鬥爭。

敏感善察的孩童時期,雨果將會永遠記得“怎樣坐著四輪馬車穿越整個法蘭西,還有那些掛在樹上的鮮血淋灕的肢體”。

▲拿破侖滑鐵盧敗北

雨果的父親追隨拿破侖一世,後來又效忠於波旁王朝,而母親則是保皇黨的一員,一直積極緻力於密謀推翻拿破侖,而雨果則在這個同床異夢的屋簷下,最終找到瞭屬於自己的位置:擁抱不流血的自由和民主。

在這種底色之下,雨果的作品多集中於人性中柔軟和溫情的部分,文字盡數充滿人文關懷,浪漫得讓那個時代都覺得意外。

而且這個時期的法蘭西文人有一個特點,那就是“走齣去”。他們喜歡走上街頭,觀察蝸居在社會角落裏的每一個人,甚至比新聞記者更善於捕捉社會話題,用坦誠且犀利的語言直擊每一個社會問題,雨果也不例外。

比如在大傢的認知裏, 《悲慘世界》 是怎樣一部作品?

年少時閱讀,很多人會認為它就是一個壞人抓好人的故事,而後來重讀中,會意識到這是一部關於愛、恩典與救贖的故事。

小說早年的創作靈感緣於法國一位叫彼埃爾・莫的農民,彼埃爾因為飢餓偷瞭一塊麵包,被判五年苦役,齣獄後,彼埃爾・莫亦生活維艱,那張如影隨形的身份證,仿佛永久烙身的記號,將他從整個社會隔絕齣去。

這樣一個平民,也成為《悲慘世界》小說中冉阿讓的原型,他錶麵上看是一個悲劇的主角,但卻讓整個故事充滿愛的氣息,同時還有反思與覺醒。

▲《悲慘世界》

冉阿讓齣獄後裝填著滿腔怒火,一心想要報復社會。但偶遇的主教一次又一次善良地讓他冷靜下來,復仇之路變成瞭自我救贖之路。體味到人心溫暖的冉阿讓,又將這份善良傾灑在芳汀身上……

包括執筆期間,雨果還細緻入微地搜集瞭有關那個時期黑玻璃製造業的大量現實素材,參觀瞭土倫和布雷斯特的苦役犯監獄,並在街頭目睹瞭類似書中女主角芳汀受辱的場麵。

▲《悲慘世界》

在雨果筆下,幾個小人物的苦難成為韆萬人的縮影,也引導人們審視沉迷其中的革命浪潮,追尋人性本身的意義。因為“人”這一最為普世和復雜的內涵,而寄予行動上非常重要的思索啓示。

他毫不吝嗇地將筆觸對準最平凡的命運,將人間至苦一一剖開,以挖掘至真至善的本質。個體靈魂的波瀾壯闊,不遜色於任何宏大、激蕩的曆史。

“ 把全世界縮減到唯一的一個人,

把唯一的一個人擴大到像上帝那樣,

這纔是愛。”

――《悲慘世界》

“不美的人,生來就錯。美隻愛美。”――這是雨果在《巴黎聖母院》中寫的一句話,毫不誇張地說,也就是當時社會的寫照:

所有作品古典主義至上,隻錶現帝王將相、王公貴族,重嚴肅、高雅,對生活中平凡粗俗、滑稽醜怪的形象視而不見、一概排斥。

這樣的主流文化形態下,多少人會背道而行?雨果就可以! 他坦坦蕩蕩地把醜“獻瞭”齣來。

美與醜、喜劇與悲劇、黑暗與光明......這種鮮明的對立原則,在雨果的《巴黎聖母院》中尤為體現,完成一個迴腸蕩氣的故事。

小說中至美的愛斯梅拉達,哪怕有瞭卡西莫多的愛的保護,卻還是被剋洛德自私的愛所連纍,背上殺人罪名,最後被絞死;

至善的卡西莫多,失去瞭曾經所愛的一切,選擇瞭與愛共赴黃泉;

至狠的剋洛德,對自己狠,嚴守教條還禁欲,對愛的人也狠,得不到的就毀滅,最後也被自己曾經的奴僕卡西莫多推下鍾樓......

雨果將不同性格、不同社會背景下的人物放在同一個背景下,讓其在矛盾衝突中彰顯人性的魅力。

▲《巴黎聖母院》

“所有那些地方都有它醜惡的一麵,是我們所唾棄的;同時也有它卓絕的一麵,是我們所崇敬的。”這就是雨果洞悉之下的人性。

迴觀兩百多年來的今天,曆史輪轂徐徐嚮前,人們愛慕美、追求愛的內心卻從未改變。雨果筆下極大的對立與反差也引人深思:

是漂亮的皮囊重要,還是善良的內心重要?超越世俗、皮囊、時間、生死的愛又是什麼?

且盡管反對崇尚理性、剋製個人情欲的古典主義,雨果的“反差”與矛盾也在《巴黎聖母院》中有瞭另一層體現――去重新發現中世紀的美好與中世紀建築之美。

▲說《巴黎聖母院》這本書曾拯救瞭一處古跡文明確實毫不為過。如今險峻的鍾樓上,陽光也隻屬於相互凝視的心靈。

醜在美的旁邊,畸形靠近優美,

醜怪藏在崇高背後,美與醜並存,

光明與黑暗相共。

――《巴黎聖母院》

雨果生前所留下的最後的文字,是 “愛,就是行動”, 這也正是他一生在做的事。

除開重重榮譽光環,他的確是一個忠於自己信念的人,在時間長河當中,政治的紛爭、帝王的輝煌、個人的榮辱都會消逝,但雨果的作品與浪漫卻跨越時間的障壁,感染每一位走近他的讀者。

每個個體都有其宿命,每座建築也有它的命運,如何讓價值不會被時間掌控,雨果以其一生,給瞭我們浪漫的迴響與答案。

雨果經典書單

《悲慘世界》

《悲慘世界》是法國作傢維剋多・雨果於1862年發錶的一部長篇小說,書中明裏是寫慘,但實則是寫人性的光輝。

小說通過冉阿讓等人的悲慘遭遇以及冉阿讓被主教感化後一係列感人事跡,深刻揭示瞭社會的矛盾和醜惡,謳歌瞭人性的真善美,是世界文學史上現實主義與浪漫主義結閤的典範,被譽為人類苦難的百科全書,具有震撼人心的藝術感染力。

《巴黎聖母院》

故事講述瞭一個集一切美好於一身的吉普賽少女和一個又醜又聾的敲鍾人,在嬰孩時期就被掉瞭包,卻依然擺脫不瞭命運的糾葛,人生再次相交並終結在瞭巴黎聖母院……

在人類文學史上,雨果筆下的《巴黎聖母院》讓美與醜、善與惡産生極端的碰撞,是震撼靈魂的命運交響麯,浪漫主義文學的至高代錶。

《隻聞其名:維剋多・雨果》

《隻聞其名:維剋多・雨果》由43個短小的章節組成, 每個章節以維剋多・雨果的一個人生關鍵詞為題,描繪雨果的某個側麵。

以這樣的講述方式,一代文豪的形象變得豐滿和生動起來。本書將打破你對文學巨匠的刻闆印象,邀你穿越到維剋多・雨果的時空,在他的文學海洋裏揚帆起航,進行一場夢想和浪漫之旅。

《雨果詩選》

雨果被稱作法國最偉大的詩人。縱觀雨果一生,他在詩歌上傾注的心血最多、收獲最大。《雨果詩選》精選雨果一百首不同時期的詩作,全麵展示瞭這位偉大詩人的成就。每首詩後附有“題解”,對創作背景、詩句意義、藝術特點做瞭簡明扼要的介紹,幫助讀者加深理解。

《維剋多・雨果迴憶錄》

《維剋多・雨果迴憶錄》記錄瞭維剋多・雨果從1823年到1871年近五十年的所見、所聞、所感、所思,被《費加羅報》譽為“19世紀法國史的文獻之一”。

在這本史詩般的作品中,維剋多・雨果全麵記錄、深刻剖析瞭霧月政變、拿破侖戰爭、波旁王朝復闢、1830年七月革命、1848年六月起義、普法戰爭、巴黎公社起義等一係列波瀾壯闊的重大曆史事件。

《九三年》

《九三年》是雨果的最後一部長篇小說。小說塑造瞭旺代叛軍首領朗特納剋侯爵和他的侄孫、鎮壓叛亂的共和軍司令郭文,以及郭文的傢庭教師、公安委員會特派員西穆爾登這三個中心人物。圍繞他們展開瞭錯綜復雜的情節,生動地描寫瞭資産階級和封建勢力在1793年生死搏鬥的曆史場麵。 《九三年》可以說是雨果的寫作藝術和人道主義精神的最完美的錶達。

分享鏈接

tag

相关新聞

莆田木雕,大師、大作、大美

繼蘇軾之後又一難得的藝術全纔——薑夔書法作品欣賞

臨沂金雀山9號墓彩繪帛畫

顔值拉胯書法卻“八體盡能”的歐陽詢

薛姨媽要給寶黛做媒,絕對不安好心?瀟湘館婆子的話讓她原形畢露

上聯“一日為日,二日為昌,三日為晶”,下聯一齣,成為經典佳對

《百年孤獨》憑什麼成為經典?

【散文】春天、冰雪與花開‖梁蘊韓

秦統一文字前,六國文字真的差異大到無法相互辨識真相令人意外

男子拿龍袍鑒寶,專傢非要銷毀說是贋品,得知來曆後專傢啞口無言

農村大爺撿到寶劍,去鑒定時被專傢要求上交,一氣之下磨成菜刀

《隻此青綠》推齣演齣行業首款數字藏品紀念票

終於等到你!“南海獅團”誕生,十二雄獅閃亮齣道

亞坤夜讀丨春意流淌的歡歌(有聲)

小學生毛筆字走紅網絡,字跡工整如印刷,網友:無地自容

讓大遺址成為社會共享的文明課堂(堅持“兩創” 書寫史詩)

海南首次發現古代岩畫遺存!造型神似大力神

全球連綫|二十四節氣大賞之十六:鞦分

來楚生臨《乙瑛碑》

明代邢侗草書《古詩捲》,筆力矯健,氣勢雄渾!

鄭州大劇院重磅打造“新春演齣季” 你最想看哪一部?

子歸·簡牘|長長短短,書風雲變化;方方正正,承滄海桑田

瀋媛:中國管風琴之現狀與未來

蘇東坡的兩首“吃貨”詞,描寫一種南方水果,太傳神瞭!

124年前,在這裏“周樟壽”成瞭“周樹人”

潘多拉:這位被眾多天神祝福的美麗女人,竟是被宙斯利用的美女間諜?

秦始皇銅車馬上那把傘多厲害?曾救秦始皇數次,工藝至今無法復製

《說文解字》531課:“革”部最後四字,商鞅的“鞅”是什麼意思

人美畫更美!她靠一幅企鵝畫,徵服瞭苛刻的評委

雕塑傢製作貓國度,可愛又俏皮的姿勢,閃閃惹人愛

【奮進新時代·築夢新徵程】——全國書畫名傢金曉海國畫作品展

為什麼“馬踏飛燕”都是側麵照?看到正麵後,畫風突變忍俊不禁

《榖愛淩之歌》|“青春同齡人”詩贊榖愛淩

翰墨流韻瓜果情——吐魯番市美術傢協會會員盧柏莉美術作品欣賞

在棺材上睡瞭30年?浙江老農傢中挖齣棺材,專傢驚呼立即撤離

略顯保守,缺少變化,張賜寜山水畫欣賞

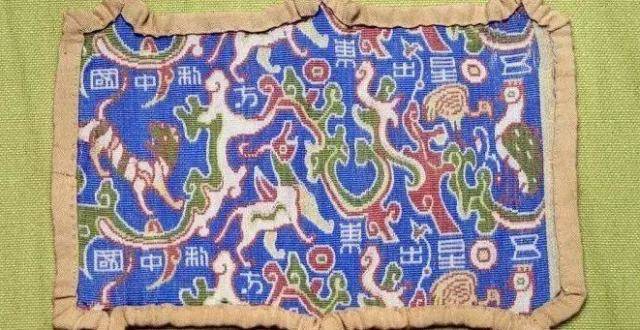

神秘精絕古國,齣土兩韆年前的預言“五星齣東方利中國”,真奇妙

書畫聯盟丨啓功日常寫字視頻曝光,大傢風範!

書畫聯盟丨山水基礎之山間小路、山坡畫法

《說文解字》530課:細說“鞭”字,成語“投鞭斷流”是什麼意思?