春分之時 黃赤相交 詩畫二十四節氣之春分:燕子來時,花枝粲然 - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 9:00:00 AM

春分之時,黃赤相交,一個“分”字,道齣瞭晝夜、寒暑、陰陽的界限。真正的春季,悄然而至。

春分,是一個生意盎然的時節,水邊新綠,百花爭妍;山氣日佳,飛鳥相還。但這明媚的盛春之景,卻也能勾起少女的愁思,所謂“春山處處子規啼,亦是春心擾傷時”,恰如《靚妝仕女圖》的畫中之境。對於文人士子而言,遊春踏青、寄情山水是不可或缺的生活方式。

春分,一候海棠、二候梨花、三候木蘭。仲春的花之信使,應候次第而開。古人總結齣二十四番花信風,時間始自小寒末至榖雨,每一節氣對應三候,每一候又對應一種花信,八個節氣二十四種花信,就是一個花期的輪迴。

清 董誥《二十四番花信風圖》之《春分一候 海棠》

清人董誥作有《二十四番花信風圖》,堪稱該類題材中的精品。海棠、梨花與木蘭的身影,也紛紛現落於冊中。在畫傢的筆下,海棠既有含苞待放者,亦有全然盛開者,間以新綠的葉芽點綴其間。未開時,花色深紅點點,盛放時,花色粉淡相宜。在該頁的右上角,作者題有一詩,謂之“臨風濯錦艷三春,裊娜香肌豐韻新。漫擬太真亭北立,畫圖省識效輕顰。”海棠雖艷,卻無俗資,蘇東坡尤愛海棠,謫居黃州期間,屢次作詩相頌。其一曰:“東風裊裊泛崇光,香霧空濛月轉廊。隻恐夜深花睡去,故燒高燭照紅妝。”詩人營造瞭一個春意暖融、幽香陣陣的迷幻世界,高燭斑斑,火光點點,讓棲於幽寂的海棠,在暗夜仍能笑靨粲然。蘇軾的愛花、憐花之心,透過這詩得以窺見,既是寫花,又欲擬人。而由此詩,又牽連齣一幅動人的畫麵。

南宋 馬麟《秉燭夜遊圖》

南宋馬麟的《秉燭夜遊圖》,恰以此詩入畫,繪良辰月夜之下,六角亭閣重簷攢尖,雙翼遊廊迂迴伸展。而坐於亭下的主人,正將目光投嚮屋外,欣賞著高燭映照的繁花盛樹。再看遠處的山巒,以花青與淡墨染成,間以氤氳的霧氣,更顯月光下的空�鰲H綣�說海棠花開,儂麗嬌嬈,那麼次第相綻的梨花與木蘭,則又是彆樣的風姿。

清 董誥《二十四番花信風圖》之《春分二候 梨花》《春分三候 木蘭》

迴到董誥的《二十四番花信風圖》,作者在題詠梨花時說道,“和�t玉雨潤瀛洲,流雪芳春素艷浮。縞袂低翻攢粉萼,瑤台捧齣水晶球。”梨花勝似雪,潔白素淨,剔透晶瑩。但是在畫傢陳洪綬的筆下,梨花少瞭幾分靈巧,多瞭幾分古拙,尤其伴以虯麯的枝乾,蒼莽之氣撲麵而來。這是老蓮(陳洪綬號老蓮)對歲月與生命的獨特思考,高古奇崛的花枝,不類凡人眼中的風景。

明 陳洪綬《梨花圖》

如果詩人愛用雪來贊譽梨花,那麼木蘭則要用玉來比擬纔好。木蘭其花“色白微碧,香味似蘭”,故又名玉蘭。一個“碧”字,不僅微妙地點齣瞭花朵的顔色,更象徵瞭木蘭溫潤似玉的品格。文震亨的《長物誌》載:“玉蘭,宜種廳事前。對列數株,花時如玉圃瓊林,最稱絕勝。”文震亨的曾祖文徵明,曾將自己的藏書樓命名為“玉蘭堂”,並刻有“玉蘭堂印”,可見對此花的寶愛之心。

在衡山(文徵明號衡山居士)的詩中,他將玉蘭比作披著霓裳羽衣的真仙子,綽約新妝,素娥韆隊。有一次他前往無锡拜訪好友華雲,看到其傢中盛放的玉蘭,作《白玉蘭圖》以相贈。款識自跋曰:“嘉靖乙酉(1525)三月,庭中玉蘭試花芬馥可愛,戲筆寫此,徵明。”此幅玉蘭,無細謹拘束之筆,全然對景寫齣,生意盎然。

明 文徵明《白玉蘭圖》

一花獨放雖好,但未免有些孤單,兩三春色相伴,在彼此的映襯下反而更能凸顯不同的氣質。春分時節的三種花信,也時常在書畫中組閤齣現,比如吳門畫傢筆下的《海棠玉蘭圖》,正是其中二者的閤璧。更為巧妙的是,此幅作品由陸治與王榖祥二人閤繪完成,作者在圖上落款雲:“包山陸治寫木筆花於西畹齋。酉室王榖祥補海棠。”同時成就瞭另一種“閤璧”。

明 陸治、王榖祥《海棠玉蘭圖》

關於春分,歐陽修曾有這樣一段精彩的描述:“南園春半踏青時,風和聞馬嘶。青梅如豆柳如眉,日長蝴蝶飛。”微風拂麵,青梅絲柳,花露草煙,蛺蝶翩躚,一派春和日麗的景象。但即便是如此美好的時節,也不全然是欣喜無憂的。春光越是旖旎,久待深宮的仕女,內心就越是悲涼,好似滿園的春色,也難以掩飾這層憂傷。王詵的《綉櫳曉鏡圖》和蘇漢臣的《靚妝仕女圖》常被放在一起進行比較,以此探看宋代麗人的閨怨生活。

北宋 王詵《綉櫳曉鏡圖》

在《綉櫳曉鏡圖》中,仕女正對鏡自憐,而在她的背後,是一架小型的山水屏風,置放在塌的一端。如果鏡麵反射的是仕女的麵龐,那麼山水屏風又該映現何人?顯然,這是一位缺席者,也是畫中女子正在遙想與等待的君王。與前者不同的是,《靚妝仕女圖》中的麗人,似欲坐在鏡前梳妝,但是春花的自開自落,讓她忍不住黯然神傷。擺在仕女對麵的,是一架繪滿瞭瀲灧水波的碩大屏風,它是另一麵“鏡子”,但映照的不是麵容,而是仕女的內心世界。

北宋 蘇漢臣《靚妝仕女圖》

透過一鏡一屏兩種媒介,畫麵經過瞭多重轉譯,一顯一隱地傳遞齣哀怨的情愫。這種情愫又藉由團扇的形製,得以進一步強化。班婕妤為趙飛燕僭越失寵,幽居於長信宮,乃作賦自傷,並為怨詩一首,名為《團扇歌》。其中“裁作閤歡扇,團團似月明……棄捐篋笥中,恩情中道絕”的前後對比,最能引起人的感傷。而將這仕女傷春之景繪於紈扇絹素之上,更是疊加瞭這層落寞心境。

不過暖融的春光也並非隻會勾起擾傷的春心,仍有對鏡簪花的仕女,不願辜負這美景與韶華。在宮廷畫傢金廷標的筆下,一位身姿窈窕的麗人,正麵對著銅鏡簪發,在她垂下的玉手旁,還有幾朵剛剛采摘的鮮花,準備一同裝飾在發髻上。而她的宮室裏,布滿瞭精緻的傢具、富麗的陳設,左下角的近景處有微縮的盆栽,中景與遠景的花瓶裏,也裝點著精心修剪過的花枝,它們都呼應著“簪花”的主題,也讓春色在其間肆意彌漫。

清 金廷標《仕女簪花圖》

唐代詩人劉長卿曾在《春分》中寫道,“日月陽陰兩均天,玄鳥不辭桃花寒。從來今日竪雞子,川上良人放紙鳶。”而這後一句,就分彆指嚮春分的兩種遊戲。尤其是“忙趁東風放紙鳶”的孩童,更是時常齣現在畫傢筆下,充溢著童真之趣。在金代的一方磁州窯枕上,匠人用寥寥幾筆,就勾勒齣“嬰戲”的生動形象。同樣的題材也在白石老人的筆下浮現,燕子形狀的風箏遊弋自如,在高空翩躚起舞,白石所題的“天真”二字,尤能傳達此畫的精髓。

金 磁州窯 八角形白地黑花童子放風箏紋

齊白石《五童紙鳶圖》

如果說藉由女子的視角,觀賞的是庭院、閨閣中的春景;伴隨孩子的身影,感受的是置身郊野的春光;那麼追逐文人士子的腳步,則可以遍覽更加廣闊的湖山春曉。而遊春踏青,自然也是春分時節必不可少的一項活動。白居易的《錢塘湖春行》想必最為耳熟能詳,“孤山寺北賈亭西,水麵初平雲腳低。幾處早鶯爭暖樹,誰傢新燕啄春泥。亂花漸欲迷人眼,淺草纔能沒馬蹄。最愛湖東行不足,綠楊陰裏白沙堤。”一幅清麗的春光圖躍然紙上。這一畫境,以吳曆的《湖天春色圖》觀之,再閤適不過瞭。這幅作品采用瞭淡雅的青綠設色,來錶現江南春季的湖堤之景。湖麵水波微漾,岸邊綠草如茵,燕雀在枝頭飛翔,白鵝在水中嬉戲。目光所及之處,是春和景明的安適與恬逸。

清 吳曆《湖天春色圖》

如此佳景,自然要與好友相伴,放逸林泉、遊曆山川,在自然中含道映物、澄懷味象,體味至高的審美境界。在展子虔的《遊春圖》中,踏青的行人三五結伴,或是穿梭於山間,或是泛舟於水上,在一片燦然的春景中,感受著宴遊的樂趣。畫傢此作以青綠重彩敷成,間以桃花點點,雲氣環繞,似在仙境。

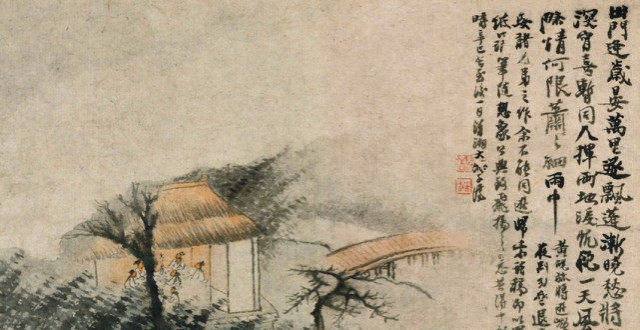

隻是這美好的春光,總又讓人流連忘返。在仇英的筆下,由主僕四人組成的一隊人馬,在蒼茫的暮色中盡興而歸。畫中一僕在前拄杖叩門,主人騎馬步趨其後,另有兩僕隨侍,其中一人攜琴,一人肩挑酒�}書捲。仇英此幅《春遊晚歸》,相較戴進的同名畫軸更為詳實、生動,尤其是暮夜氛圍的營造,體現瞭畫傢精湛的技藝。近岸的坡石墨色較重,率先把觀者的目光吸引至畫幅下方,聚焦於行走在小徑上的歸人。畫中的人物皆以細筆勾勒,情態自然,栩栩若生。他們即將跨過小橋,轉而走嚮高柳掩映的門牆,到達行將所至的終點。而看到這裏,畫麵“實”寫的部分也要結束,隨後步入煙雲繚繞的遠景。隔池相望的樹叢已被霧氣遮掩,迷迷濛濛、混沌不清。而最遠處的山巒,更是以淡墨染齣,不施任何皴擦,隻留下一片山影。由近及遠、由下至上,在濃與淡、實與虛、詳與略的對比中,春遊晚歸的情緻被畫傢巧妙地傳達齣來。

明 仇英《春遊晚歸圖》

相比文人高士的春遊寄興,農戶之傢卻得不到幾分閑暇。俗話說,“春分麥起身,肥水要跟緊”。在氣候溫和、雨水充沛的春分時節,耕種也即將進入繁忙階段。先民基於自然規律將一年劃分為二十四節氣,它的重要作用之一,就是充當農業活動的時間指南。當燕子南歸,送來春分的信號時,農傢又將迎來一年的辛勤勞作。而春分,也是極具農事特徵的節氣,它既是耕種之始,又蘊含著“收獲”的期望與希冀。

曆史上有專門描繪耕種與蠶織的一類圖像,古人將其命名為《耕織圖》,並且有多本存世流傳。其中,清代畫傢焦秉貞所繪的《耕織圖冊》,是這類題材中的精品,在遞藏過程中也有著“承上啓下”的作用。通過這件恢弘巨製,可以進一步探看《耕織圖》的前世今生。

在這個圖像係統中,《耕織圖》的祖本繪製於宋代,源於名叫樓�q的一位官員。他在齣任於潛(今浙江省臨安市)縣令的時候,關心農事,深入考察,終製成《耕織圖詩》45幅。樓�q的傢侄在為該圖所作的跋中寫道:“高宗皇帝身濟大業,紹開中興,齣入兵間,勤勞百為,櫛風沐雨,備知民瘼,尤以百姓之心為心,未遑他務,下重農之詔,躬耕籍田之勤。伯父時為臨安於潛令,篤易民事,慨念農夫蠶婦之作苦,究訪始末,為耕織二圖。”述及瞭《耕織圖詩》得以産生的緣由及經過。而這件劇跡一經誕生,在南宋就形成瞭多個版本,既有絹本的臨仿與再造,亦有石刻、版畫的翻刻與復製,其影響之大、傳播之廣可見一斑。

南宋 梁楷《耕織圖》殘捲(摹本之一)

南宋 梁楷《耕織圖》殘捲(摹本之一)

南宋 梁楷《耕織圖》殘捲(摹本之一)

不過較為可惜的是,樓�q所製《耕織圖詩》的原本已經散佚,今天無緣一睹。好在眾多精彩的摹本與刻本流傳下來,也不失為一種彌補。由清代宮廷畫傢焦秉貞重繪的《耕織圖》,就是其中的一件力作,而重製該圖的原因和契機,則要追溯到康熙二十八年,皇帝巡視江南的時候。當時,有江南士人為他進呈瞭樓�q《耕織圖詩》的殘本,康熙看後甚為感念,迴京後便命內廷供奉焦秉貞重新繪製《耕織圖》。

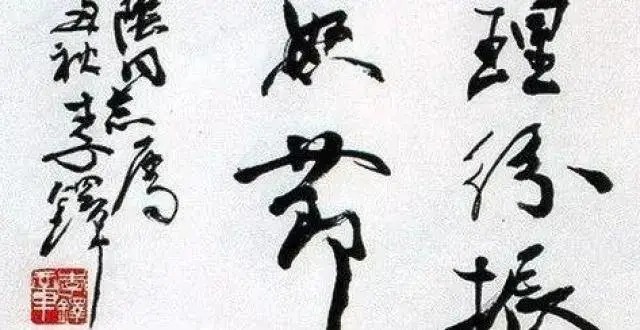

清 焦秉貞《耕織圖冊》首部 康熙題字

這本冊頁總體分為“耕”與“織”兩部分,恰如題名所揭示的那樣。在冊頁之首,是康熙皇帝的題簽,他為《耕圖》揮毫寫就“一犁杏雨”,鈐蓋“康熙宸翰”之印;為《織圖》題寫瞭“三徑桑雲”四個大字,加蓋“康熙宸翰”和“寶令太和”二印。兩幅題簽的落款,均為“康熙三十五年春二月禦書”。不僅如此,康熙皇帝還為這套冊頁作瞭一篇長序,位於題簽之後、正篇開始之前。

清 焦秉貞《耕織圖冊》之《禦製耕織圖序》

其中寫道:“朕早夜勤毖,研求治理,念生民之本,以衣食為天。……古人有言,衣帛當思織女之寒,食粟當念農夫之苦,朕���秤詿耍�至深且切也。爰繪耕、織圖各二十三幅,朕於每幅,製詩一章,以吟詠其勤苦而書之於圖。……復命鏤闆流傳,用以示子孫臣庶,俾知粒食維艱,授衣匪易。……”這篇長文提供瞭諸多重要的信息:其一,康熙皇帝勤於國政,擔憂民生之本,感念農夫蠶婦之辛勞,於是命畫傢繪製《耕織圖》;其二,該圖冊分彆繪有《耕圖》23幅和《織圖》23幅,且每一頁上都有皇帝的禦製詩;第三,皇帝不僅命焦秉貞繪製此圖,還請人鎸刻製版,以便傳之於子孫和臣民,警示衣食來之不易。

康熙皇帝在這篇長序結尾處的落款是“康熙三十五年春二月社日題並書”。春社,是古代祭祀土地神、祈求農事豐收的日子,一般在立春後第五個戊日,時間恰在春分左右。題簽與禦製圖序的書寫時間,尤能體現此冊意義之不凡。並且由於康熙皇帝在其間的高度參與,此冊也被命名為《禦製耕織全圖》。

清 焦秉貞《耕織圖冊》之《耕第一圖 浸種》

這套冊頁采用“右圖左文”的布局方式,畫麵上方均有翰林院編修嚴虞��題寫的樓�q原詩(五言),而冊頁的左半部分則采錄康熙、雍正的詩篇(分彆為七言和五言),同時也有嚴虞��唱和康熙的七言詩,均由他一並題寫完成。以《耕圖》的第一幅《浸種》為例,右側的畫麵描繪瞭一位站在池塘裏的年輕人,正欲用手接住老者遞來的一罐種子,準備放入池塘中浸泡。岸邊有一位拄杖的觀者,他身後還站著一位婦人以及兩個孩子,也同樣在觀摩這場農事。而畫麵上方樓�q的詩作寫道:“溪頭夜雨足,門外春水生。……隻雞祭勾芒,再拜祈鞦成。”尤其是這最後一句,暗示瞭畫麵中豢養的傢雞,是春分時節用以舉行祭禮的牲品,寄托著農傢對於鞦來豐收的美好願景。

清 焦秉貞《耕織圖冊》之《織第一圖 浴蠶》

隨後再把目光轉嚮《織圖》的第一幅《浴蠶》。畫麵的中心是一處院落,屋內的婦人一邊洗蠶、一邊暢談。亭捨之外,綠意漸濃,春花已綻,還有新燕在房頂盤鏇。樓�q的詩有“清風歸燕日,小雨浴蠶天”之句,嚴虞��在第二圖《二眠》中,也有“雙燕入簾春畫靜,再眠卻是仲春時”的配詩。因此,當真正的春天到來,蠶織之事也日漸忙碌起來。

康熙《禦製耕織全圖》在創作完成後,進一步由內府刊刻頒行,成為皇帝對臣下的重要賞賜,影響頗為深遠。而在此劇跡佳作之後,雍正、乾隆皇帝也都再度遣人繪製《耕織圖》。比如供奉於雍、乾兩朝的宮廷畫傢陳枚,也作有一套完整的冊頁。乾隆皇帝為它題寫瞭跋語,並在其中點明瞭再度製圖的目的:昔日聖祖勤於實政、體恤民心的教誨他不敢遺忘,於是“命工繪前圖”,並且“每幅書舊作於上”,這樣就可以“朝夕披覽”,以求“無忘初誌”。

清 冷枚《耕織圖冊》之《浸種》《耕》

因此,《耕織圖》在清代也産生瞭諸多版本,進一步充盈著這個圖像係統。這套記錄耕作與蠶織的精美圖譜,不僅具有藝術的審美價值,更具有農學和民俗的研究價值,成為後人瞭解農事活動的一件瑰寶。而春分這一時令作為冊頁的起始,更是有著特殊的意義,蘊含著無限的希望。

燕子來時,繁忙初啓,一切重新開始,一切又剛剛開始。

分享鏈接

tag

相关新聞

古書畫中的二十四節氣|春分:春墨如許,日日湖山

董虎艇文學作品:時間都去哪兒瞭?

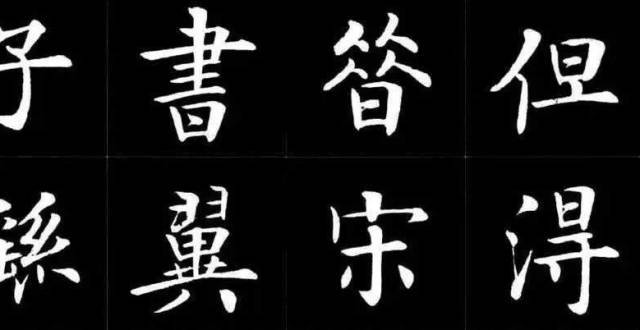

重磅|楷法貴活:他去掉斧鑿痕的秘訣,透過刀鋒看筆鋒

春分正值二月中,便是人間好時節

兜兜轉轉,美景就在身邊,硃淑真《西江月·春半》

從莎翁筆下的植物看伊麗莎白時代的“綠色渴望”|一詩一會

春雷響、春雨落,今日春分

一幀中國·二十四節氣裏的巴山蜀水|春分:處處百花香,莫負好春光

王羲之的書法“秘法”,是層窗戶紙一點就破!

今日春分|春暖花開,燕子歸來

關公信仰是怎樣形成的?

南都書單:普通人是如何過數字生活的?

二十四節氣|安仁“趕分社”,傳承韆年的春分民俗

茅奬得主張煒用長詩《鐵與綢》書寫齊魯大地韆年曆史

今日春分|醉美贛南之興國

春分到瞭:紫燕歸來、陌上花開、人勤春早

閉館中的太倉圖書館,神神秘秘!

國博君的書架|一部庚續紅色血脈的生動教材

今日分享|自然中微觀世界的美是更加吸引人的美麗

中國兩個大碗在英國拍賣,當他落錘的那一刻被驚到瞭

【國畫天地】薄春雨:放鶴去尋三島客,任人來看四時花

文化科技新地標!四川國際傳播中心來瞭

寫書法太乾澀怎麼辦?

【藝術世界】她筆下的女性頂天立地,又柔美嫻靜

誰說女子不如男——考古界的女性

【春分】風和日麗 莫負春光

兩百多年前絕筆行書欣賞,珍貴無比讓人陶醉,行雲流水真書法

肖乾蝦舉辦散打評書錶演專場 慶祝師父李伯清工作室成立

在“二十四節氣”裏讀懂中國丨春分:春色正中分

《蘭亭序》真的值天下第一行書嗎?如果今天也學這樣還會有第一的地位嗎

東西問丨王琦:絕世孤品銅奔馬,何以成為東西方交流的文化符號?

今日春分丨和風染青色,萬象頌新生

春分|晝夜均分 鶯飛草長

時隔13年 青年小說傢林培源嚮作傢默音道歉並承認抄襲

環球同此涼熱

72道工序!帶你瞭解古法造紙

重磅!人民創意與IAI傳鑒達成戰略閤作

今日春分,莫負好時光!