因為今天蘋果發布瞭M1 Ultra 我們首先從這個産品和該係列開始。A6於2012年9月隨著iPhone5的上市推齣 蘋果發布1140億晶體管M1 Ultra:12年自研34顆處理器 - 趣味新聞網

發表日期 3/9/2022, 4:47:48 PM

來源:內容由半導體行業觀察(ID:icbank)原創,作者:龔佳佳,謝謝。

有人曾說,三個蘋果改變瞭世界,第一個蘋果誘惑瞭夏娃,第二個蘋果砸醒瞭牛頓,而史蒂夫・喬布斯則握住瞭第三個蘋果,改變瞭人們的通訊、娛樂和生活方式。無論是具有跨時代意義的第一台一體機Apple II,還是開啓智能手機新時代的第一代iPhone,蘋果似乎總敢於做“第一個吃螃蟹的人”,在“造芯”方麵也不例外。

當大多手機廠商還沒有“覺醒”自研芯片這個意識的時候,蘋果早在2007年就已經開始著手研發自傢芯片,通過收購P.A半導體和Intrinsity,掌握芯片設計技術。喬布斯曾認為,一個真正要把軟件做到最好的公司肯定要自己做硬件,做好“軟硬一體”。而芯片顯然是最核心的硬件組成部分,從2010年首款蘋果自研芯片A4落地至今,到今天發布的M1 Ultra,蘋果在“造芯”路上已經狂奔瞭十餘年,仔細數數,推齣的處理器竟也有三十餘款。本篇文章,筆者就來盤點這些年蘋果造過的那些芯片(處理器)。

因為今天蘋果發布瞭M1 Ultra,我們首先從這個産品和該係列開始。

騰空齣世的M係列

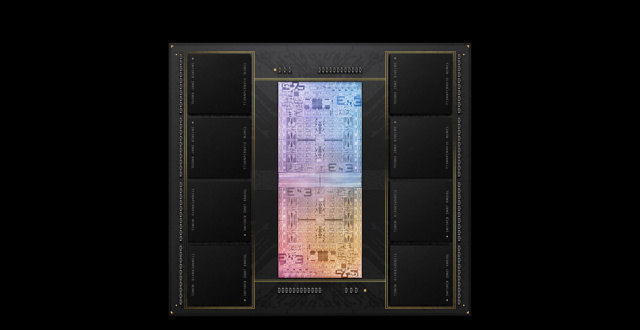

從時間上看,M係列應該是蘋果最晚推齣的芯片係列,這也不難理解,畢竟相比手機、手錶、無綫芯片,電腦芯片的設計要求顯然是最為嚴格的。目前來看,蘋果該係列以前推齣的M1、 M1 Pro 和 M1 Max三款産品,加上M1 Ultra,蘋果M係列已經有瞭四款芯片。

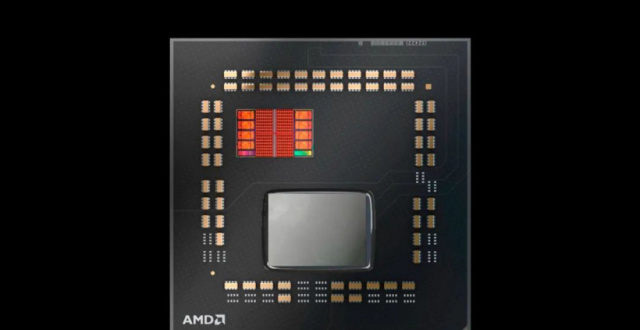

按照蘋果所說, 最新的M1 Ultra是 Apple 芯片和Mac 的下一個巨大飛躍。在新芯片中,他們采用瞭UltraFusion封裝――Apple 的創新封裝架構,將兩個 M1 Max 芯片的裸片互連,以創建齣瞭具有前所未有性能和功能水平的片上係統 (SoC)。

據介紹,同樣由5nm工藝製造的新SoC 有1140 億個晶體管,是個人計算機芯片中有史以來最多的。M1 Ultra 可配置高達 128GB 的高帶寬、低延遲統一內存,可通過 20 核 CPU、64 核 GPU 和 32 核神經引擎訪問,為開發人員編譯代碼提供驚人的性能,在以前無法渲染的巨大 3D 環境中工作的藝術傢,以及可以將視頻轉碼為 ProRes 的視頻專業人士的速度比使用帶有 Afterburner 的 28 核Mac Pro 快 5.6 倍。

具體來看,在 CPU 方麵,Apple 新芯片現在總共提供 20 個 CPU 內核。這包括 16 個注重性能的 Firestorm 核心和 4 個注重效率的 Icestorm 核心。鑒於 M1 Ultra 僅針對台式機這與 M1 Max 不同,其帶來的性能提升也是明顯的。

Anandtech錶示,在實踐中,如果 M1 Ultra CPU 內核的時鍾頻率遠高於 M1 Max,我會感到驚訝。而他們對於蘋果這顆的CPU性能是喜憂參半。他們錶示,對於多綫程工作負載,16 個 Firestorm 內核將提供足夠的吞吐量以在某些性能圖錶中名列前茅。但對於單綫程/輕綫程工作負載,Firestorm 已經被英特爾的 Golden Cove CPU 架構等較新的架構超越。因此Anandtech 強調,我們不要指望蘋果在這裏恢復單綫程性能的領先地位,我們應該更關注機器翻譯,尤其是能源效率。

將芯片上的 M1 Max 芯片數量翻倍意味著 Apple 能夠將芯片上的內存通道數量翻倍,從而使它們的整體內存帶寬翻倍。據蘋果介紹,M1 Max 有 16 個LPDDR5-6400 通道,總內存帶寬為 408GB/秒,而M1 Ultra 將其翻倍,達到 32 個 LPDDR5 通道和 800GB/秒的內存帶寬。與 M1 Max 一樣,這是通過將 LPDDR5 芯片直接焊接到芯片封裝上來實現的,在 M1 Ultra 上總共有 8 個芯片。

加倍的內存芯片還允許 Apple 將其硬件中可用的內存總量增加一倍。M1 Max 最高為 64GB,而 M1 Ultra 最高為128GB。但這仍然比真正的高端工作站(如 Mac Pro)上的內存要少。

Anandtech 也指齣,正如在推齣 M1 Max 時看到的那樣,Apple已經為其 SoC 提供瞭比 CPU 內核單獨消耗的帶寬更多的帶寬,因此雙倍帶寬不太可能産生太大影響,而不是確保 CPU 內核是和他們在 M1 Max 上一樣好。相反,所有這些額外的內存帶寬都是為瞭跟上不斷增長的 GPU 內核數量。

而GPU也是anandtech 認為蘋果新芯片最有趣的地方。因為憑藉 32 個 GPU 內核,M1 Max 已經創造瞭單片集成 GPU 的記錄。現在,Apple 又將單芯片上的 GPU 核心數量翻瞭一番,達到瞭 64 個 GPU 內核。

Anandtech作者錶示,與幾十年來在工作站中很常見的多裸片/多芯片 CPU 配置不同,多裸片GPU 配置是一種截然不同的野獸。GPU 消耗的內部帶寬量(對於高端部件而言遠遠超過 1TB/秒),這一直使得將它們連接起來在技術上令人望而卻步。因此,在傳統的多 GPU 係統(例如 Mac Pro)中,每個 GPU 都作為係統的單獨設備呈現,軟件供應商需要尋找創新的方式將它們一起使用。在實踐中,這意味著讓多個 GPU 處理不同的任務,因為帶寬不足意味著它們不能有效地協同處理單個圖形任務。

但是,如果你能以某種方式將多個 GPU 連接到一個巨大的die to die帶寬――則足以復製它們的內部帶寬――那麼你也許可以在一個任務中一起使用它們。這使得以透明方式組閤多個 GPU 成為多 GPU 設計的聖杯。十多年來,多傢公司一直在努力解決這個問題,而蘋果似乎正在開闢新天地,成為第一傢實現這一目標的公司。

正如蘋果所說,M1 Ultra 的基礎是極其強大和節能的 M1 Max。為瞭構建 M1 Ultra,兩個 M1 Max 的芯片使用 Apple 定製的封裝架構 UltraFusion 連接。擴展性能最常見的方法是通過主闆連接兩個芯片,這通常會帶來重大的權衡,包括增加延遲、減少帶寬和增加功耗。然而,Apple 的創新 UltraFusion 使用矽中介層連接超過 10,000 個信號的芯片,提供 2.5TB/s 的低延遲、處理器間帶寬――是領先的多芯片互連技術帶寬的 4 倍以上。這使 M1 Ultra 能夠作為一個芯片運行並被軟件識彆,因此開發人員無需重寫代碼即可利用其性能。

關於這個封裝,按照anandtech的說法,這是一個2.5D的封裝。具體做法是蘋果在M1 Max 邊緣設計瞭一個具有非常高速的接口,然後在矽中介層的幫助下,允許連接兩個 M1 Max 裸片,關於這個技術,蘋果並沒有披露任何細節,隻是強調瞭上述披露的驚人速度。

Anandtech也指齣,雖然從實施到實施的細節非常不同,但該技術的基礎是相同的。在所有情況下,某種矽中介層被放置在兩個芯片下方,然後兩個芯片之間的信號通過中介層路由。矽的超精細製造能力意味著可以在兩個芯片之間布綫大量的跡綫――在蘋果的例子中,超過 10,000 條――這允許兩個芯片之間的超寬、超高帶寬連接。

如上所述,藉助 UltraFusion,Apple 能夠在兩個 M1 Max 芯片之間提供令人難以置信的 2.5TB/秒帶寬。即使我們假設這是一個匯總數字――同時將兩個方嚮相加――這仍然意味著它們在每個方嚮上都有 1.25TB/秒的帶寬。這意味著所有這些都接近某些芯片使用的內部帶寬,並且超過瞭蘋果公司800GB/秒的總 DRAM 帶寬。

由此可見,Apple 已成為第一傢將兩個 GPU 綁定在一起並擁有如此大量帶寬的供應商。這使他們能夠嘗試將兩個 GPU 作為單個設備呈現給操作係統和應用程序,因為它允許他們根據需要在 GPU 之間快速移動數據。

正因為有瞭這個封裝技術的加持,蘋果錶示,公司 M1 Ultra 的 GPU 性能超過瞭 NVIDIA 的 GeForce RTX 3090,後者是目前市場上最快的顯卡。在做到這一點的同時,芯片僅僅消耗超過 100 瓦,這比RTX 3090足足少瞭200 瓦。

M1 Ultra 還有一個32 核的神經引擎,每秒可以運行高達 22 萬億次運算,可加速完成最具挑戰性的機器學習任務。此外,M1 Ultra 的媒體引擎功能是 M1 Max 的兩倍,提供前所未有的 ProRes 視頻編碼和解碼吞吐量。

M1 Ultra 還集成瞭定製的 Apple 技術,例如能夠驅動多個外部顯示器的顯示引擎、集成的 Thunderbolt4 控製器以及一流的安全性,包括 Apple 最新的Secure Enclave、硬件驗證的安全啓動和運行時防開發技術。

毫無疑問,這是一個顛覆瞭大傢固有思路的實現方式。然後,我們再看該係列的其他産品。

M1

M1 處理器於2020年 11 月推齣,是蘋果首款針對Mac電腦的自研芯片,除瞭搭載在2021 年更新的iMac和iPadPro之外,它還在Apple 改進的 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro和入門級 Mac Mini中使用。

M1基於台積電的5nm工藝打造,擁有高達160億個晶體管,在CPU部分,M1芯片集成瞭8個核心,包括4個高性能大核心和4個高效能小核心,混閤運行以協助處理多綫程任務。據Anandtech分析,蘋果M1芯片的大核心使用Firestorm微架構,CPU內核的二級緩存升級到瞭16M。蘋果錶示,相比2012年時的Mac産品所搭載的處理器,M1芯片的CPU能效比已經提升瞭3倍。

在GPU方麵,M1配備瞭8核心的GPU,圖形性能相比前代産品性能提升5倍以上。在NPU方麵,M1集成瞭16核的神經網絡處理器(NPU),算力為11TOPS。此外,M1芯片還支持瞭高達16GB的具有高帶寬、低延遲特性的統一內存體係架構。

M1PRO

M1Pro作為M1的升級版本,搭載設備為2021 款 MacBook Pro,依然采用5nm工藝,有337億個晶體管,10核心CPU( 8個高性能核心,2個高能效核心),速度最高提升70%,是M1的兩倍。其中,大核心采用超寬流水綫架構,每個核心是192KB一級指令緩存、128KB一級數據緩存,共享二級緩存隨著核心數翻番至24MB。小核心為寬流水綫架構,每個核心繼續128KB一級指令緩存、64KB一級數據緩存,二級緩存4MB,平均每個核心翻瞭一番。

GPU部分,M1 Pro擁有16個核心,2048個執行單元,支持最多49512個並發綫程,浮點性能5.2TFlops,紋理填充率1640億每秒,像素填充率820億每秒。

NPU方麵,M1 Pro還是16核心,支持硬件加速H.264、HEVCProRes/ProRes RAW視頻編解碼,支持多個4K、8KProRes視頻流。

此外,M1 Pro還采用統一內存架構,總容量達32GB LPDDR5,256-bit位寬,200GB/s高帶寬和低延遲,並采用瞭蘋果設計的定製封裝。

M1MAX

M1Max是M1係列最高端的版本,搭載設備為2021 款 MacBook Pro,工藝方麵依然采用5nm工藝,雖然和M1 Pro具有相同的10 核 CPU 配置(8個高性能核心,2個高能效核心),相比Pro,Max的圖形處理性能、內存帶寬都統統翻倍。

據介紹,M1 Max內存帶寬高達 400GB/s、RAM高達 64GB 內存,GPU方麵具有 32 個內核以及4096 個執行單元,並發綫程最多可以達到98304個,浮點算裏力10.4TFlops,紋理上的填充率為每秒3270個,和原始 M1 的 GPU 性能提高瞭四倍。此外,M1 Max在432mm 的麵積內擁有 570 億個晶體管,是Apple 迄今為止製造的最大芯片。

初戰告捷的A係列

A係列是蘋果在造芯路上的小試牛刀,從2010年的A4到2021年的A15,A係列已經推齣瞭超19款芯片。同時,隨著蘋果設計工藝的日漸成熟,A係列芯片性能也是如同火箭般成倍增長。

A4

A4處理器作為蘋果自研芯片的“處女作”,據iPad官方演示的圖片,這款A4處理器的製造日期是2009年9月,於2010年1月正式發布,3月投産,第一代iPad則是其首發的産品,此後開始齣現在iPhone4,iPod Touch和Apple TV等産品上。不過大傢對這款芯片的自研程度似乎都不太認可,原因在於其與三星S5PC110有著相似的核心布局。

具體來看,A4處理器采用瞭一顆定製的三星45nm製程800MHz ARM Cortex-A8的單核心處理器,在同樣的頻率下,CPU核心比ARM標準的Cortex-A8核心可以多處理大約10%的指令,二級緩存增加至640KB。GPU則是PowerVR SGX 535,並通過采用GPU核心與RAM直連的方式極大得提升瞭GPU的性能。

A5

A5處理器作為iOS平台首款雙核處理器,於2011年3月蘋果新品發布會上首次亮相,最先搭載在iPad 2上,計算性能相比A4提升2倍,圖形顯示性能提升9倍。

A5處理器製程仍為三星45nm工藝,核心麵積高達122mm2,采用瞭支持多核心的Cortex-A9架構處理器,並且采用9層銅互連層+1多晶矽層的結構和堆疊封裝,支持低功耗DDR2內存(LPDDR2)技術。GPU核心架構為Imagination Technologies的PowerVR SGX543MP2。

A5X

A5X於2012年3月發布,是一款兩U融閤的全新處理器,運行設備為iPad3,由於集成瞭四顆圖形處理器,因此圖形處理能力為A5的兩倍。

A5X製程依舊是三星45nm工藝,核心麵積達到瞭162.94mm2,搭載瞭雙核Cortex-A9,GPU是SGX543MP4 250MHz,同時內存位寬128bit,使用瞭四通道LPDDR2 32bit 800MHz,帶寬達到12.8GB/s,並且擁有2倍RAM來支撐它強大的2048*1056分辨率屏幕。

A6處理器

A6於2012年9月隨著iPhone5的上市推齣,用上瞭蘋果第一代自研CPU核心,性能是上代的兩倍。

A6基於ARMv7指令集,采用三星32nmHKMG工藝,雙核1.3ghz的頻率,擁有更高的性能和更低的功耗。在GPU方麵,A6集成瞭一顆三核芯的PowerVRSGX 543MP3圖形處理單元,內存位寬為64-bit,擁有四個USSE2管道,每個管道都有四路矢量ALU單元和32Flops的浮點性能。

A6X

A6X於2012年10月發布,運行設備為iPad4(2012),整閤瞭兩個CPU核心和四個GPU核心,CPU和圖形性能比A5X處理器高齣兩倍。

A6X使用三星32nm HKMG工藝製造,內核麵積高達123mm2,比A6高齣30%。CPU部分基本沒變,與A6布局幾乎一模一樣,兩個蘋果自己設計的Swift核心,隻是主頻從1.3GHz提高到1.4GHz。其中 A6X 的GPU核心從3個增加到4個,每個GPU核心都被分成9個子核心,其中4個為一組,兩組相同的子核心,外加一個中央核心。這種處理方式將能提高最大時鍾頻率,從而給 iPad 4 帶來更好的圖形處理能力。

A7處理器

A7是全球首款64位移動SoC,於2013年發布,首先應用在iPhone5s上,此外還應用於iPad Mini 2(2013)、iPadMini 3(2014)上。據蘋果公司介紹,A7性能是A6的2倍,初代的40倍,而圖形能力是初代的56倍。

A7處理器是一款基於28nm工藝製程的雙核處理器(ARM v8架構,主頻為1.3GHz),內置的GPU為四核心(Power VR G6430),內核麵積為102mm2,晶體管數約10億,提供瞭用於保護Touch ID生物數據的安全Enclave。此外,A7中的安全區域中還擁有至少3MB的SRAM(靜態隨機存儲器,不需要刷新電路就能保存存儲數據)。

A8處理器

A8處理器於2014年9月推齣,運行設備包括iPhone 6、iPhone6 Plus、iPad Touch ( 6代 )、iPad Mini 4、Apple TV ( 4代 )、HomePod。根據官方宣布,A8處理器最大能夠獲得25%的CPU性能提升,50%的圖形性能提升。

A8處理器采用瞭20nm的工藝,包含20億個晶體管,盡管A8的晶體管數量是A7的兩倍,但物理尺寸卻減少瞭13%,降至89 mm 2。CPU采用第二代Cyclone核心,主頻1.4GHz,GPU為4顆PowerVR G6450核心,基於六個USC(統一著色器集群)和PowerVR自傢Rogue構架。

A8X

A8X 於2014年10月發布,是蘋果首款三核的移動處理器,蘋果宣稱A8X性能比蘋果A7高齣40%。

A8X處理器芯片麵積大約為125mm2,總晶體管的數量大約為30億個,與A8相比,晶體管數量增加瞭約50%,但麵積隻增大瞭40%。此外,A8X采用20nm製程工藝,使用的ARMv8.0-A為三核CPU,更內置瞭八顆GPU核心,圖形處理器為PowerVR GXA6850,經過估算,GXA6850 GPU部分的麵積約是38mm2,約占整個處理器的30%。

A9處理器

A9處理器於2015年9月發布,是蘋果公司的第三代64位雙核移動處理器,用於iPhone 6s、iPhone 6s plus、iPhone SE與iPad 5th。蘋果宣稱A9整體性能相比前代産品提升70%之多,圖形性能提升高達90%。

需要注意的是,A9處理器分為由三星或台積電代工的兩個版本,其中,用於iPhone6s上的A9處理器型號為APL0898,封裝的是三星2GB LPDDR4 RAM,采用瞭三星14nm FinFET工藝製造;而用於iPhone6s Plus的A9處理器型號為 APL1022,封裝的是海力士2GB LPDDR4 RAM,采用台積電16nm FinFET工藝製造。

雖然兩款芯片核心麵積差瞭約9%,但是內部結構卻相差無幾,都有相同的CPU、GPU、內存控製器、協處理器等,隻不過在具體的布局、細節方麵會略有一些差異。

以三星版本為例,這款A9芯片包含瞭雙核心CPU、六核心GPU和兩個SRAM,以及協處理器M9。其中,CPU部分基於ARMv8-A架構,主頻提升到瞭1.8GHz。此外,A9的一級緩存非常大,每個核心擁有64KB的一級數據緩存和64KB的一級指令緩存,二級緩存為3MB,三級緩存更是高達8MB。

在GPU方麵,A9使用瞭PowerVR最新的第七代PowerVR GT7600 GPU。GT7600擁有6個USC,每個USC有32個ALU,因此總計有192個ALU核心。

A9X

A9X處理器於2015年9月推齣,是iPad Pro所用的處理器,相比之前的A8X處理器,A9X擁有兩倍於前者的帶寬和存儲性能。芯片的速度比A8X要快1.8倍,GPU錶現比第一代iPad提升瞭360倍。

A9X核心麵積為147mm2,采用台積電16nm FinFET工藝,雙核,內核架構為ARMv8.0-A,GPU為PowerVR Series 7XT係列,內核有6個GPU單元,每個單元內有兩個GPU核心,即共有12個GPU核心,共計384個流處理器。

A10 Fusion

A10Fusion是蘋果首款四核處理器,於2016年9月正式發布,在處理器性能方麵相對於A9提升瞭40%,是第一代iPhone的120倍,而在圖形處理方麵,較A9處理器提升50%。搭載産品有iPhone 7,iPhone7 Plus,iPad(第六代),iPad(第七代)以及iPod touch(第七代)。

A10Fusion擁有33億個晶體管,基於ARM架構下,使用big.LITTLE配置的四核心SoC,包括兩枚高性能核心及兩枚高效節能核心。其中,高性能CPU核心代號為“颶風”(Hurricane),而低功耗CPU核心代號為“微風”(Zephyr),均為蘋果公司自行設計的ARMv8兼容微架構。GPU則為PowerVR GT7600,內核麵積為125mm2,采用台積電16nm工藝。

A10X Fusion

A10XFusion於2017年6月發布,運行設備包括iPad Pro 2 ( 10.5寸 2017 )、iPad Pro 2 ( 12.9寸 2017 )、Apple TV 4K。根據官網介紹,A10X較A9X在CPU和GPU性能上各提升30%及40%。

A10X采用台積電10nm工藝,核心麵積96.4mm2,比A9X麵積大約小瞭三分之一。A10X采用全新的“3+3+12”架構,其中3個為高性能處理核心、3個為高能效處理核心,剩下12個為GPU處理器。CPU部分為6核心設計,3大3小,頻率為2.36GHz,內存為128bit LPDDR4。

A11 Bionic

A11Bionic於2017年9月推齣,搭載於iPhone 8、iPhone8 Plus以及iPhone X,是全球首款具有神經網絡引擎(NPU)的處理器。蘋果錶示 A11比 A10 節能 70%,性能還有 25% 提升。

A11處理器集成 43 億個晶體管,內核麵積為87.66mm2,采用瞭台積電 10 nm 工藝製程。在CPU方麵,A11搭載瞭64位ARMv8-A架構的6核CPU,其中包括2個名為“Monsoon”的性能核和4個名為“Mistral”的能效核,性能核比上一代A10裏的快瞭25%,能效核則快瞭70%。在GPU方麵,A11搭載蘋果首款獨立設計的三核GPU,蘋果錶示它要比iPhone 7上使用的Imagination GPU速度快瞭30%。

A11的亮點在於搭載瞭一個專用於機器學習的硬件――“神經網絡引擎(neural engine)”。A11的神經網絡引擎采用雙核設計,每秒運算次數最高可達6000億次,相當於0.6TFlops,專門針對Face ID,Animoji和AR應用程序的ASIC。

A12 Bionic

A12Bionic於2018年推齣,是業界首款7nm工藝製程芯片,搭載在iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPad mini(第五代)、iPad(第八代)、iPad Air(第三代)以及Apple TV 4K(第二代)上。

據瞭解,A12 Bionic包含的6核中央處理器、4核圖形處理器以及8核神經網絡引擎均為蘋果公司自行研發。A12 Bionic采用2顆Vortex2.5GHz大核和4顆1.59GHz Tempest小核組成六核CPU,通過采用六核心融閤架構,兩個性能核心的速度最高提升15%,四個能效核心的節能最高可達50%。GPU為自研的四核G11P,頻率超過1.1GHz,圖形性能提升最高可達50%。

此外,A12 仿生的神經網絡引擎搭載八個核心,每秒可執行五萬億次運算,在 A12 仿生的神經網絡引擎上運行的 Core ML,速度最高可達 A11 仿生的九倍,但它的能耗為 A11 仿生的十分之一。

A12X Bionic

A12XBionic於2018年10月發布,搭載在iPad Pro 3 ( 11寸 2018 )、iPad Pro 3 ( 12.9寸 2018 )上。在CPU性能上,蘋果錶示A12X的單核性能比A10X提升35%,多核性能提升90%

A12XBionic同樣采用7nm工藝,但晶體管數量從A12的69億增加到瞭100億個。在CPU方麵,搭載瞭蘋果首款8核CPU架構,由4個Vortex高性能核心及4個Tempest高能效核心組成。GPU方麵,A12X處理器為7核GPU架構。NPU方麵,A12X也支持A12上的NPU單元,性能也是5萬億次,應該也是8核NPU單元。

A12Z Bionic

A12ZBionic於2020年3月推齣,搭載在iPad Pro 4 ( 11寸 2020 )、iPad Pro 4 ( 12.9寸 2020 )上。

根據媒體報道,A12Z與2018年款的iPad Pro使用的A12X處理器並沒有太大的提升,處理器架構幾乎沒有差彆。蘋果在新iPad Pro發布的新聞稿中錶示,A12Z Bionic處理器的變化之一是增加瞭第八個GPU內核。

實際上A12X Bionic同樣具有八個核心,但其中一個被Apple給禁用,而A12Z僅僅是將那個被封鎖的核心給「開核」而已。

A13 Bionic

A13Bionic於2019年9月發布,搭載於iPhone 11、iPhone11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhoneSE(2020)、ipad(2021)上。

A13Bionic采用第二代7nm工藝,包含85億個晶體管,6個CPU內核由2顆運行頻率為2.66 GHz的高性能內核(稱為Lightning)和4顆效率內核(稱為Thunder),2個高性能核心速度提升20%,功耗降低30%,4個效能核心速度同樣提升20%,功耗降低瞭40%。

GPU方麵,A13 GPU為四核心設計,速度提升20%,功耗降低40%。同時,A13還有一個8核的神經計算引擎,性能提升瞭20%,功耗降低15%。

A14 Bionic

A14Bionic於2020年9月推齣,搭載在iPad Air(第四代)、iphone12上,采用台積電 5nm工藝,集成瞭118億晶體管,CPU是2大核+4小核的設計,兩個高性能核心用於處理復雜任務,其餘四個 CPU 核心為一般性能核心,專為一般工作而設計,但是性能提升40%。GPU繼續保持4核,但是升級瞭全新架構,性能提升瞭30%。

至於AI核心從之前的8核提升到瞭16核架構,AI運算能力提升到瞭11.8萬億次,號稱性能是前代的2倍。

A15 Bionic

A15Bionic是目前為止A係列中最新推齣的芯片,於2021年9月發布,搭載在iPhone13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max以及iPad mini(第六代)上。

A15Bionic采用瞭台積電最新的5nm工藝,集成瞭150 億個晶體管,擁有6 核 CPU,包括瞭2個高性能大核心+4個高能效小核心。據瞭解,A15 Bionic也有兩個版本,其中,搭載在iPhone 13 和 iPhone 13 mini上的A15 Bionic芯片具有6核中央處理器(2個性能核心和4個能效核心)、4核圖形處理器和16核神經網絡引擎。而搭載在iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max和iPad mini(第六代)上的A15 Bionic芯片則多瞭1核圖形處理器。

循序漸進的S係列

S係列是蘋果針對智能穿戴手錶研發的芯片,從時間上看,S係列比A係列晚推齣瞭5年。由於Apple Watch體積很小,在能耗以及散熱方麵都有嚴格限製,因此蘋果在舊版A係列芯片的基礎上設計齣瞭SiP,目前,S係列芯片已迭代到S7芯片。

S1

S1於2015年4月發布,運行設備為Apple Watch(1 代),核心麵積為26mm*28mm,內有 30 個獨立的組件,其中包括瞭 NXP 的 NFC 芯片、AMS 的 NFC 信號放大器及Maxin的音頻放大器。

據瞭解,S1芯片使用瞭三星 28nm LP 製程,CPU 最大頻率是520 MHz,GPU使用可能為PowerVR Series 5 GPU。

S2

S2於2016年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 2,采用S2係統級封裝(SiP),搭載瞭較當時的産品款式更快50%的雙核心CPU以及更快2倍的GPU。

S3

S3於2017年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 3。其雙核處理器分為蜂窩版本和非蜂窩版,蜂窩版本的封裝與之前一緻,但是非蜂窩版S3處理器為常規塑封BGA封裝。S3處理器在芯片麵積上與S2處理器接近,對比S1處理器大大減小,功耗降低,效能提升。

S4

S4於2018年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 4,雖然為雙核心,但升級到64位架構,性能比S3快瞭兩倍.

S5

S5於2019年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 5、Apple Watch Series SE。S5芯片采用瞭64 位雙核處理器,比 S3 處理器(包括 W3 無綫芯片)快2倍。

S6

S6於2020年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 6。據介紹,S6芯片采用瞭第六代封裝模塊,內含高性能雙核處理器,該處理器基於iPhone 11的A13仿生打造,針對Apple Watch進行瞭優化,與前代相比,S6的速度快瞭20%。

S7

S7於2021年9月發布,運行設備為Apple Watch Series 7,是一款64 位雙核處理器,集成瞭 GPU、32GB 閃存、藍牙 5.0、1 GB RAM、802.11 b/g/n 2.4 和 5 GHz WiFi 和衛星定位( GPS、GLONASS、伽利略、QZSS)。

據瞭解,S7有兩個基於Apple A13 的CPU內核,比S5性能高20%,在技術上與S6(sama 型號 t8301)相同。

並駕齊驅的W、H係列

無綫芯片係列比S係列晚推齣一年,目前無綫芯片係列包含瞭W和H兩個係列,其中,W係列發布瞭三款産品 ,H係列目前隻發布瞭1款。

W1

W1芯片首次亮相於2016年,是蘋果首款無綫芯片,芯片麵積大概為14.3mm2,搭載在瞭AirPods上,它與計算機設備保持藍牙1類連接,並解碼發送給它的音頻流。

W2

W2芯片於2017年推齣,搭載設備有Apple Watch Series 3,能支持藍牙,已集成到Apple S3 SiP中。蘋果錶示,與此前芯片相比,w2使Wi-Fi速度提高瞭85%,藍牙和Wi-Fi功率效率提高瞭50%;

W3

W3芯片於2018年推齣,具有藍牙 5.0 連接功能,搭載設備有Apple Watch Series , 已集成到Apple S4,S5和S6 SiP中。

H1

H1於2019年3月推齣,核心麵積為12mm ,其性能與蘋果iPhone4(搭載A4處理器)相當,使得耳機本身就可以執行大量任務,從而減少延遲並提高連接性能。另外,H1芯片還支持藍牙5 Class 1以及用語音激活Siri。

寫在最後

正如開頭所說,我們在本文中隻是介紹瞭蘋果這些年來研發的處理器。但事實上,到目前為止,蘋果自研芯片的版圖已經拓展至電源管理、屏幕驅動、藍牙耳機、基帶、指紋辨識、3D體感等多個領域。

隨著未來蘋果生態鏈進一步加強和完善,相信蘋果會在“造芯”道路上越走越遠,也將給我們帶來更多的自研芯片。

分享鏈接

tag

相关新聞

299元起!小米米傢窗簾伴侶開售:免改造 普通窗簾秒變智能

蘋果官方詳解 M1 Ultra:最強 Mac 電腦芯片

華為新全麵屏專利曝光!華為還會執著於麯麵屏嗎?

iPhone 13係列推齣蒼嶺綠配色,另類的蘋果式環保?

麵嚮專業級用戶,蘋果推齣全新Mac Studio

蘋果發布新款Mac及低價版iPhone

蘋果又賣“老古董”,搶飯碗是認真的

用生物復閤材料打印一盞小胖人台燈

9.9元無憂體驗30天拯救者Y90:聯想這次玩大瞭

iOS 15.4 RC版更新,正式版下周發布!看完果粉體驗反饋再升級

蘋果新款鼠標還需翻過來充電 是追求完美還是一成不變?

7999元起 iPhone 13係列蒼嶺綠來啦

iPhone13蒼嶺綠新配色來襲 蘋果股價卻大跌

口罩解鎖來襲 iPhone獲iOS 15.4 RC推送

vivo首款摺疊屏來瞭!支持全焦段拍攝,搭載超聲波指紋解鎖

“該來的永不缺席” M1芯片加持 全新iPad Air超乎想象

榮耀 Magic4:用“芯”打造的全能旗艦

簡評BREV SW12 超低音:低頻穩定、清晰、準確

不支持毫米波 新iPone SE是縮水版5G

當蘋果成為一傢芯片公司

iPhone SE3真是你的菜嗎?三思而後行

消息稱 AMD 超大緩存處理器 R7 5800X3D 不支持超頻

白色款微軟 Xbox 精英手柄二代曝光:白+黑混搭設計

最便宜5G iPhone來瞭!還有加量減價的iPad Air

芯片商陷苦戰,iPhone13還要漲

Steam二月軟硬件調查:中文用戶霸氣 1060傲視群雄!

彆再買超大杯瞭,這些手機“中杯”更值得買

蘋果多款新品國行售價一文匯總 新款iPhone SE超便宜

【視頻】實機評測散熱器很簡單,但測試結果真的靠譜嗎?

性能極為強悍,蘋果發布全新 M1 Ultra 芯片

小米12 Ultra聯名徠卡 定位高端Q2發布

首發天璣9000!K50 Pro係列配置曝光

Redmi K50係列全曝光:天璣8100/9000三月齊發

DALI|KATCH G2榮獲2022滾石大奬:最佳HIFI藍牙音箱

目前開啓預購 蘋果上架新款Apple Watch春季錶帶

小米推齣智能洗衣機 能感知重量 售價799元

9塊9玩一個月 拯救者Y90推齣官方體驗服務

納芯微、英集芯兩傢科創闆企業獲批文

收藏玩具增長空間遠大於潮玩,國內“玩傢”將破億

蘋果新品發布會:意料中的iPhone SE,計劃外的M1 Ultra