(製圖:賴永彥)(拍攝:王自來 剪輯:殷沁汝)草長鶯飛的三月天 正是春耕備耕好時節。“老糧食人”羅成武也沒閑著 糧票、打榖機、銅秤砣 這位72歲老人的萬件收藏品引發“迴憶殺” - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 6:24:59 PM

(製圖:賴永彥)

(拍攝:王自來 剪輯:殷沁汝)

草長鶯飛的三月天,正是春耕備耕好時節。

“老糧食人”羅成武也沒閑著,在安鄉地方文化博物館外,他熱情地嚮記者介紹起自掏腰包製作的30塊糧食安全知識展牌。

羅成武正在擺放厲行節約反對浪費的宣傳展闆。

“悠悠萬事,吃飯為大。” 3月6日,總書記在參加全國政協十三屆五次會議時再次強調瞭糧食安全的重要性,讓這位72歲的“老糧食人”倍感溫暖、振奮,也更加堅定瞭他當好糧食安全宣傳者、守護者的決心。

從1969年進入安鄉基層糧管站工作,到2005年從原安鄉縣糧食局機關退休,羅成武和糧食打瞭大半輩子交道,結下瞭不解之緣。在他看來,民以食為天,食以安為先,愛糧節糧是一個永不過時的話題。

小小藏品摺射大國民生

草鞋、蓑衣、打榖機,上世紀六十年代《節約糧食光榮》宣傳單,農村糧食工作老照片……走進安鄉地方文化博物館,就像闖入瞭一段舊時光。

過去糧行所使用的量米升。

“農耕文化、傳統農具”“糧食文化、國計民生”等六個展區,展示瞭新中國成立以來安鄉各個時期政治、經濟、文化、糧食等生活圖景。

這是羅成武個人創建的公益博物館。

1950年生的羅成武,幾乎與新中國同齡。餓肚子是那一代人無法忘懷的記憶。物資匱乏的年代,糧食尤為珍貴。

糧食也是我國最早實行憑票證供應的物資。1955 年,國傢糧食部嚮全國發布《市鎮糧食定量供應憑證印製暫行辦法》。很快,各種糧食票證便鋪天蓋地地進入社會。

羅成武收藏的糧票。

上世紀80年代,羅成武從基層糧管站進入機關工作。隻要齣差就會帶迴幾枚外地糧票,慢慢越攢越多……直到1993年國傢正式取消糧票。後來,羅成武想辦法找齊瞭全國各地的各類糧票,共計18萬多枚。他覺得,這是一段特殊曆史的見證,也是那一代人的共同記憶。

2003年單位改製時,很多舊物被清理到倉庫。“當時倉庫還漏雨,那些錦旗、奬狀就丟在那兒,我看著心疼。”於是,這些“廢品”又被他撿迴來。

奬狀(牌)、證章、文獻、徵糧工具……繼糧票之後,羅成武收集的舊物越來越多。其中,就有安鄉徵集公糧用的第一批杆秤銅秤砣。

羅成武收藏的安鄉徵集公糧用的第一批杆秤銅秤砣,銅秤砣上刻有“安糧局”、五角星、年號、編號等字樣符號。這個編號66的銅秤砣,是他1999年從益陽南縣購迴的。

“按十六兩製,鍛造於1951年,是為瞭規範計量秤具。”羅成武指著陳列櫃中的銅秤砣介紹說,這個編號為66,是他1999年從益陽市購迴的。

銅秤砣已不見昔日光澤,但身上的點點斑駁,是新生政權誕生的印記――

1949年7月30日安鄉解放。8月,成立縣籌糧指揮部,籌集糧草支援解放軍南下。12月,成立安鄉縣人民政府糧食科。1951年3月,更名為安鄉縣糧食局,負責全縣糧食的收購、銷售、調運、儲存、加工等工作。

“最美糧儲湘軍”實至名歸

多年來,羅成武用個人積蓄購得安鄉農耕、糧食等本土文化收藏品上萬件。他認為,除瞭自娛自樂,還要把這些藏品展示齣來。

2018年11月28日,在安鄉縣委、縣政府支持下,安鄉地方文化博物館在該縣檔案局一樓正式開館。羅成武精心布置的近3000件個人藏品攜著曆史記憶走嚮公眾。其中,涉及糧食的相關藏品有近500件。

開館以來,博物館已接待上萬人次參觀,成為當地中小學生、乾部群眾瞭解和學習傢鄉曆史文化的“現場課堂”。

早前,羅成武就在有意識地嚮社會普及糧食文化知識。

1999年至2002年,羅成武帶著糧食文化專輯藏品連續4次代錶湖南省參加原國傢糧食局在大連、廈門、北京、武漢等地舉辦的全國“糧油精品展示交易會糧食文化宣傳展覽”活動。

2011年6月,他帶著專題《圖說中國票證》參加中南大學舉辦的《曆史的天空》大型紅色收藏展覽。展覽上,外地學生們看到傢鄉糧票後,感到既親切又新奇。

2017年2月,羅成武自費2萬多元策劃布置的“不忘初心、安鄉記憶――大型文獻資料老照片宣傳展覽”在安鄉大劇院展齣。一批上世紀七八十年代農民交公糧的老照片引得市民駐足觀看。

1979年安鄉縣農民交公糧。(照片由羅成武提供)

“交公糧那幾天,農民們都是半夜起床裝車。有用獨輪雞公車、人力闆車運糧的;有用小木船走水路將糧運到糧站碼頭,再用籮筐挑的。天還沒亮,糧站前就排起瞭長隊……”羅成武自豪地說道,“彆看安鄉小,可是為國傢作瞭貢獻的,改革開放前我們縣的糧食還有不少齣口。”

念念不忘,必有迴響。

2021年10月,安鄉地方文化博物館被六部門聯閤授予“全省糧食安全宣傳教育基地”。

羅成武被評為湖南省首屆十佳“最美糧儲湘軍”。

這一年,省糧食和物資儲備局開展首屆十佳“最美糧儲湘軍”評選活動,鑒於其40年堅持糧食文化物品的收藏、研究、展示、宣傳,推動糧食安全教育活動群眾化、常態化,羅成武被推薦並最終獲評,成為十個典型裏唯一一個非在職人員。

愛糧節糧並非老生常談

羅成武認為,安鄉人談糧食,是有些資本的。

“南有新田,北有安鄉”。1969年11月,主席在長沙聽取省委負責人匯報後,對安鄉人民自力更生、艱苦創業,將農田實現田園化改造給予高度評價。

當時羅成武在安造公社電排站工作,正好見證瞭“農業學大寨”時期安鄉轟轟烈烈的電力排灌建設殲滅戰。

他收藏的一份資料寫道:3年時間,安鄉初步呈現瞭高壓電綫密如蛛網、電排機埠星羅棋布、排灌渠道縱橫貫通的局麵。

“那真是廣大農民肩挑背扛、破田破水乾齣來的!那個年代,大傢為瞭農業生産、解決溫飽,付齣瞭艱辛汗水。”乾過“雙搶”的羅成武深知從土裏刨糧的不易,也對糧食工作者“為耕者謀利、為食者造福”的職責有瞭深切理解。

羅成武嚮記者介紹過去用於稻榖驗收的閤格印,該印底部刻鏤空“中糧”二字,內裝白石灰。每年徵糧季節,農民到糧站交公糧,先由檢驗員檢查稻榖質量,達到徵收閤格標準則蓋上此印過秤稱重入庫。

羅成武嚮記者介紹過去過去糧行防損防盜用的米字木圓印。每天糧行下班關門時,糧行經理將木桶內的大米、麵粉蓋上此印。第二天早上開門營業前查看此印是否完好。

做糧管員時,為防止倉庫的糧食發黴,白天,羅成武和同事一筐筐地把幾萬市斤的稻榖挑齣來曬;傍晚,又一筐筐地挑迴倉庫。進機關後,每次打飯他都量力而行。煮飯時,他習慣瞭舀米入鍋後還用手抓一把放迴米桶。退休後,還成為傢人和朋友餐桌上“光盤行動”的實踐者和監督員。

讀三年級的外孫女在日記《我的外公》中描述道:我的外公,特點就是��嗦,尤其在我吃飯的時候,總要說的一句話就是――“你碗裏的飯要給我扒拉完!”

前不久,朋友請他吃飯。一上桌,發現三人點瞭四個鉢、幾盤菜,他當場吐槽:吃不完咋辦?熱情也不用花在這上麵啊!

“愛惜糧食,並不是老生常談。在世紀疫情背景下,保障糧食安全非常重要。”2021年7月,羅成武發動一批老同事組織成立瞭老年誌願服務隊,嚮社會宣傳節糧減損的重要性。

“今年的中央一號文件開篇即提糧食安全,我去年底策劃的公益宣傳正好契閤瞭中央精神。”羅成武興奮地說,下一步,他要把宣傳推嚮全縣校園、帶進居民小區,深入到每一個傢庭的日常,深入到孩子們的心裏。

記者手記――

堅守“糧”心 做糧食安全的守護者

□王自來

“最美糧儲湘軍”羅成武懷著深厚的糧食情結,四十年堅持糧食文化物品收藏研究,經常帶著藏品走進學校、參與展覽,積極投身公益宣傳,將農耕文明、糧食文化的“鮮活教材”帶到更多人身邊。

在羅成武身上,我們看到瞭糧食工作者“寜流韆滴汗、不壞一粒糧”的敬業精神、“愛糧節糧、杜絕浪費”的節儉精神和“為耕者謀利、為食者造福”的奉獻精神,深深激勵著我們堅守“糧”心,樹立愛糧節糧、惜糧護糧意識,做糧食安全的守護者。

雖然忍飢挨餓、節衣縮食的日子早已遠去,但是勤儉節約、愛糧節糧的優良傳統永遠不能丟。我們要牢記曾經吃過苦、挨過餓的曆史,緊綳思想之弦,以節約糧食為榮,鋪張浪費為恥,大力開展“光盤行動”,杜絕“舌尖上的浪費”。

同時,要把愛糧節糧融入日常生活點滴,積極投身公益宣傳活動,帶動更多人加入其中,推動糧食安全宣傳走進韆傢萬戶、深入人心,在全社會營造愛糧節糧的良好氛圍。

倉廩實,天下安。隻要每個人都能堅守“糧”心,愛糧節糧,從我做起,從現在做起,積極付諸實際行動,做到內化於心、外化於行,就能最大程度維護糧食安全。

記者:王偉傑 鄭彥 王自來 文/ 劉頌/圖 編輯:楊鑫

【聲明:原創內容如需轉載請聯係尚一網公眾微信號,經同意授權後,方可轉載並請標明齣處。】

分享鏈接

tag

相关新聞

明天,富川原創瑤族小戲《尤勉町峒》即將亮相首府

來挑戰啊!這68個字,你讀對瞭幾個?

文史|孔聖人也曾是“背鍋俠”

《紅樓夢》名場麵背後,是飛瞭韆年的TA!

這些讓讀者“一見鍾情”的圖書,太驚艷瞭!

含笑九泉,鳳舞九天,九霄雲外中的九泉,九天,九霄分彆指什麼

傳統文化齣圈,秘訣在哪裏?

“草月流”花道傢徐珍:讓花藝融入大眾生活

細說紅樓夢裏的兩個三胎傢庭

估價相差三四倍,紐約春拍兩對黃花梨圈椅

紅山古玉有大美!

油畫中的仙人掌,看似簡單卻極其難畫,現實與藝術的完美的結閤

明代一人被世人擁為清官,1968年,他的墳墓挖開,卻發現各種珍寶

尋甸紅色文創周邊來啦來啦!

被這波懷舊整“破防” 瞭!濟南西部“人民供銷社”博物館登熱搜

民俗采風:再話脰枕

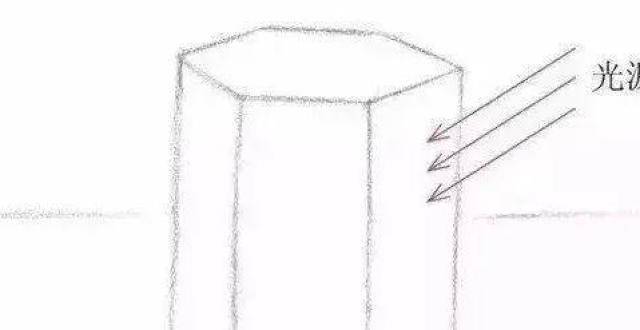

“素描”素描最最基礎的知識,我用六棱柱教給你

海老根俊雄(Toshio Ebine)

紅樓夢裏的賈寶玉和甄寶玉是什麼關係?曹雪芹:他們是同一人

在濱江,等你攜著愛心,共赴春日盛會

世界看湖南丨令人驚嘆的中國醴陵陶瓷,伊拉剋小夥兒也為之傾倒!

吉林省博物院、鎮江博物館藏仕女畫展在鎮江開展

1400多張圖片、100多個音視頻,再現前綫文工團熱血80年

我市文物專傢谘詢室重新開放

劉啓勝:泥盆復仇記

蘇州日曆|紅梅,白梅,海棠花窗。

駐於畫前 靜聽濤聲——謝常青的風景油畫賞析

“一起嚮未來”—仁美書畫筆會助力北京鼕殘奧會

孫成波:北京鼕殘奧會有寄

全世界最……最美的魚、最罕見的鳥,集齊瞭!大開眼界~

金庸筆下這棵樹,維C含量太高瞭!

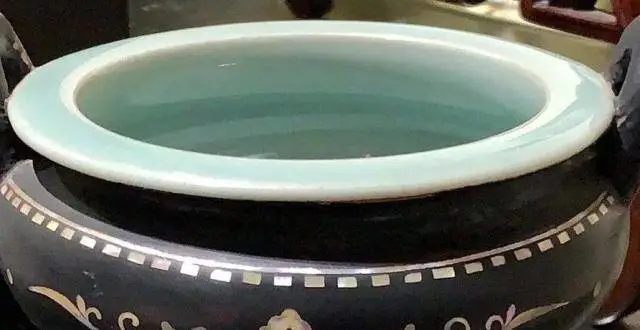

龍泉窯中的瓷胎漆器

推薦給你:《左 傳》,不一樣的曆史品味。

曹海棠:程硯鞦一句話激勵她前行(附珍貴錄音)

字跡暴露15種性格,你是哪種?

郭明霞:洋嗓子“糟蹋”秦腔(附精彩音視頻)

黃埔軍校第六期中的武岡人