人類用火的曆史 可追溯至幾十萬上百萬年以前 專訪|田傢青:打火器收藏摺射齣曆史上貴族與平民、東方與西方的文化差異 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 10:21:22 AM

人類用火的曆史,可追溯至幾十萬上百萬年以前,但是對打火工具的實物研究,卻非常少。田傢青著《取火:打火的曆史和文化》是學術界首部係統梳理打火曆史與文化的專著。

田傢青,生於1953年,中國古典傢具領域著名學者,專著《清代傢具》(1995年中英文版)是學術界公認該領域具有開創性的權威之作,另著有《和王世襄先生在一起的日子》《明清傢具鑒賞與研究》《明韻》《和古典音樂在一起的時光》等。

不同於在既有的領域延伸開拓,田傢青對打火器的研究開啓瞭一個新的領域。打火器雖然是人人司空見慣的物品,但是在收藏領域和科研領域,卻是冷門並被忽視的研究對象。例如,在收藏1850年前後開始盛行的萬次火柴時,田傢青發現瞭一個現象:“萬次火柴流行的時期正好是鼻煙流行的時期,兩者在古玩雜項中的身價卻有天壤之彆。事實上,精美的銀胎畫琺琅萬次火柴,工藝水準和製作年代均不輸鼻煙壺,而且傳世數量更少。”

《取火:打火的曆史與文化》選取瞭近300件具有代錶性的打火器,其中200多件為田傢青收藏。研究它們是一個從零到一的過程。田傢青在動手能力方麵有天賦,理科基礎和藝術鑒賞的多元思維令他的研究不隨大流,多為獨傢,根據自己的知識係統開啓一扇陌生的大門。

《取火:打火的曆史和文化》,田傢青/著,三聯書店(香港)有限公司,2021年12月香港第一版

本書最大的亮點在於進入打火器這一領域的拓荒工作,對這些器物細緻考察鑒定,奠定打火器研究的框架:分類、斷代、提齣問題,並分享自己在研究過程中閃現的思考。田傢青的收藏行為也證明,有自己主見的係統收藏,能超越價值和賞物的範疇,保留一份新的珍貴曆史資料。

根據收藏的實物和資料,田傢青對打火器分類,並考察其可能齣現的年代,理齣發展脈絡:火鐮、磷火柴、萬次火柴、火炮機、火絨機、戰壕打火機、一戰之後的成熟發展期、二戰之後的黃金年代。其中,對於中國的火鐮,按照結構、材質,再進一步按照民族和曆史時期分類,將火鐮分為鏈條式、帶鐮包、漢式、濛式、藏式和清代宮廷火鐮;對西方打火器,考慮到年代,沒有按照傳統的煤油機和氣體機的分類方法,而從工藝和藝術角度分為古典式與現代式。

鐵�[(jiǎn)金火柴盒,1890年前後産於阿根廷,寬4.4厘米,高4.8厘米,重量36剋。圖案有阿拉伯風格,采用的工藝在民間俗稱“大馬士革嵌金術”(這種工藝和風格很可能是從西班牙南部流傳過去的,西班牙南部曾被阿拉伯人占領過挺長時間),與中國傳統的�[金工藝異麯同工。圖案精美、講究,仔細看看,它采用瞭三個不同顔色的金,小小的一個火柴盒,做到瞭這麼精美實用,已經不僅是一個日常器物,而成瞭一件藝術品。(受訪者供圖,圖解文字來源:《取火:打火的曆史與文化》)

從斷代上,田傢青說,因為他沒有見到墓葬中齣土的打火器,也沒見鎸刻銘文,因此以對器物的造型、材質、結構、工藝特徵進行衡量,他坦言,這種斷代“具有一定的主觀性”,但是差距不會太大,也有待後來者進一步研究。

在這本書中,田傢青提齣瞭打火器領域很多有探討價值的話題,比如,直至十九世紀三十年代末,打火技術的發展為何仍然遠遠不如攝影術、聲音記錄、電力應用。書中還有很多作者有價值的思考,包括從小小打火器看齣的東方和西方文化上的區彆。比如,西方早年生産的打火器,往往有簽名窗,體現瞭人性化的設計和對私有財産權的重視;西方獨立製作工坊的“皇傢禦用”不同於中國皇帝的專屬使用權,前者錶明王室喜歡這個品牌,“並不意味著不能給彆人設計製作優等産品,反而誰齣的錢多,誰拿到的東西更精美”。

法國1830年的打火器煙具套裝,用料珍貴講究,工藝精美,但采用的卻仍是最原始的金屬和石頭撞擊的打火方式,隻不過石頭用瞭血玉髓,金屬條做得漂亮精緻而已。(圖片與圖解文字來源:受訪者)

田傢青先生收藏打火器40年,這是他首次接受媒體采訪,聊他關於打火器的收藏與思考。這本書探討的打火器物所蘊含的曆史和科學的火苗,也已延伸到當下。

打火器收藏:給曆史保留一份東西

澎湃新聞: 這近300件打火器您是在何時開始收藏的?分彆在什麼地方找到的?

田傢青: 有很多途徑。當年的地攤、古玩市場,國外的跳蚤市場、二手店,還有同好和朋友的幫助、和他們的交換。人們一直都沒有把這些當成什麼重要的東西。

澎湃新聞: 在您看來,“取火”這一話題為何甚少被關注?比如,您提到對於中國火鐮的研究目前基本是空白,更沒有分類先例。

田傢青: 到現在我也特彆不明白。前些年,我和幾位專業學科學技術史和藝術史的學者交流,我說人類目前沒有一本書總結過打火器,他們都不相信。他們有強大的搜索能力,一兩個星期後驚訝地告訴我,打火器確實到現在沒有一本像樣的著作,有很多文章、片段的介紹、打火器廠傢的廣告、少量收藏傢做的目錄。但沒有一本能稱得上有學術曆史研究視角的專著。

有人覺得新鮮有意思,問我怎麼想到在這個領域發力。我覺得踏踏實實走自己的門路,鑽進去會發現一個廣闊天地。我這東西(打火器)當時是不值錢,直到現在也沒有多少人理解和認識,可一旦成為係列之後它有曆史價值,所以這是一個挺好的收藏門類,應該說是另闢蹊徑。我覺得這是很重要的一項貢獻,有種神聖感。

這麼多年來,咱們的宣傳總是愛介紹尋寶,“撿漏”,講那些高大上的藝術品和古玩,老百姓摸不著,夠不著,買不著,陷在裏麵。在那些領域去“撿漏”,你除瞭買假的以外,幾乎不可能買得到真的。我覺得撿漏不是好的品格。

你的眼力就是價值,盡管以後可能會升值,但不是你的目的。更重要的是,通過撿漏成立一個係統的有高水準的收藏體係是不可能的。

你給曆史保留一份東西,你收藏的目的是開創、是研究,而不是發財,這兩者本質上不一樣。

中國火鐮是世界打火器的一種。北京故宮博物院、台北故宮博物院有一部分火鐮,民間就更多瞭。為什麼人類都用的這麼重要的東西,沒人係統研究?現在讓我開啓瞭這麼一個新領域。

這本《取火》是第一本涉及中外火鐮和其中的一點思想藝術的書。這事兒有時候挺奇怪的,當年我研究清代傢具的時候,電鍍腿椅子可以換一個紫檀傢具,人傢要電鍍腿椅子,不要紫檀傢具。現在,清代傢具一個寶座幾韆萬,大傢都認識到瞭價值。

澎湃新聞: 可能因為研究打火器需要考古、物理、化學、曆史、藝術等多領域的交叉的知識背景,纔能真正進入這個話題,而有這些條件的人本來就很少,且未必深入到這個領域來。

田傢青: 我覺得你說得非常對,彆看火鐮小,但是它涉及到的工藝、金屬、器械等領域,不僅限於文科或理科,遠遠比瓷器、繪畫涉及的麵兒寬,研究有難度。人類為瞭取火難度之大難以想象。比如我書中提到白磷火柴,怎麼讓火柴既能打火又沒有毒,研究過程相當艱辛。當發動機、攝像技術、錄音技術都有瞭,打火技術還很原始。現在人們買一個幾塊錢的打火機隨便用,過去不是那麼迴事。

我對收藏好像有天生的情結,這麼多年來涉獵收藏的品種,除瞭傢具、打火器之外,還有好幾個類彆,而且這幾類器物之間還是沒有太多的關聯,甚至是風馬牛不相及。

對於做學問做研究和收藏而言,一輩子從事一項工作,做一個課題的研究,收藏一個門類的品種。一心一意紮紮實實盡心竭力,從一而終,當然值得人尊重,我絕對沒有反對的意見,但是我也認為,如果同時涉獵不同領域,也有其特有的優勢,可以獲得較廣博的知識。其實看似風馬牛不相及的領域往往很多有共性,相互可以藉鑒,對各種交叉知識的學習可以提高人的智商和綜閤判斷的能力。這麼多年來,我們太注重於文科和理科的分隔,其實這對人的全麵成長並不利,我前些年編寫的《和古典音樂在一起的時光》一書中曾說道:“如果一個學音樂的學生學懂瞭微積分可以解偏微分方程,一個理工科的學生可以寫齣一部交響樂,這樣的學生應該給雙倍的奬學金。”這話說得有點極端,但這是我想說明一個觀點:一個人同時能有較好的邏輯思維和形象思維肯定能做齣一些成績。

事實也說明往往有些科學技術發明的靈感有可能來自藝術,而有些藝術的創新靈感來自於科學或技術。在這方麵我有所體會,我設計的傢具和一些器物十分特殊,明顯和純傢具設計師或者雕塑設計傢不一樣,創新性業界公認,其原因,我相信與我有好的理工基礎和對古典音樂的理解有直接關係。前些年聽說有德高望重的文博領域的老先生津津樂道地自己說當年學習數學考不及格,還很自豪,我並不以為然。

曆史事實也證明確實有少數非常成功的收藏傢,他們同時涉獵範圍不僅多而且每項皆精。例如大傢比較熟悉的王世襄先生,他收藏的明式傢具既多且精,近百件,現陳列在上海博物館的傢具館,全世界明式傢具收藏第1號。除瞭傢具之外,他還有其它七項不同類彆的收藏,每項也都極為齣彩。香港的著名收藏傢葉義先生也是從事多項收藏。他推動瞭當年人們還不熟悉的犀牛角器和竹刻藝術,貢獻被世人承認和尊敬。由此證明瞭一個事實:終身隻一類藏品的未必能夠真正收得好收藏,國內現今有一些掛著專項名頭的“博物館”裏邊兒的器物幾乎都是贋品的,品種多的,並不一定就不行。

趁此機會,我倒是想錶達一下,我對收藏水準的認定標準,首先我覺得收藏不分門類大小,我以為就像戲劇、電影中沒有小的角色,隻有小的演員。收藏也是有級彆的,收藏級彆的高低不取決於你藏品的珍貴程度,而是你對藏品理解的程度和推動的貢獻。

清代鐵雕飾件大火鐮,産自內濛古地區。寬16厘米,高11厘米,重量568剋。尺寸巨大,重逾一斤。主體鐵質,兩麵為寶頂、葫蘆雲紋和捲草圖案的鐵雕飾件。下部打鐵條,兩麵施鏨花,圖案婉轉優美,雲頭式樣的提梁組件亦十分精美。(受訪者供圖,圖解文字來源:《取火:打火的曆史與文化》)

藏品故事與斷代方式:眼光即價值

澎湃新聞: 您剛提到“眼力”,可否分享下您在收藏打火器過程中一些有趣的故事?就像您之前收藏一對清早期的百花窗格,做工細緻,上百個花型幾乎都不一樣,可惜當時在舊傢具堆裏沒人重視,您一眼認齣來,買迴去掛在傢中。

田傢青: 每一件來的東西,都有一個故事,都挺有意思的,因為這是一個全新的領域,你沒法跟人傢交流。往往越是這種領域它存在的機會還特彆多。

七八年前,我在北京的古玩市場上看見一個銅鎏金的打火器,在幾個市場流通瞭幾年時間,還拍買過兩次。價錢特彆怪,高不高,低不低。為什麼?他們覺得工藝很好,價值很高,但是弄不清楚它是不是官造(皇傢製造)。結果它當時的定價,如果不是官造,就顯得貴,如果是官造,又太便宜瞭。就這麼來迴轉悠。可是,一來很多人不認可火鐮的價值,二來它是不是官造,沒有輔證。如果當時確定是官造,貴十倍也都早被人搶走瞭,我都買不到。

我第一眼看它的時候,一“望氣”感覺特彆好,藝術水準很高,能收,而且是一個品種。心裏隱約覺得它是官造,等瞭一段時間我把它買迴來瞭。我沒有撿漏的心態,買迴來以後就把它當成一個做工很美的藏品。後來我陸續買瞭幾個跟它類似的東西,一對比,就確定它是原版官造。因為沒人明白,所以賣得也不明白。這是開創一個新事業的優點,打火器收藏是一個荒地,沒什麼人來。往往可較容易地收藏到很好而且很特殊的藏品。

澎湃新聞: 您提到您對書中火鐮的斷代有主觀性,您是如何斷代的?

田傢青: 斷代也特彆有意思。因為是新的領域,沒有人說過它們是什麼年代的,總得有第一個人先說,否則永遠沒有標準。我根據望氣、文物自有的特性,首先分類。對一類器進行開拓性的研究,第一項工作就是分類。然後,以自己的綜閤知識和修養,主要是工藝、造型、結構、氣韻等很多方麵,考慮文物的年代,準不準有待曆史考察,我相信有對的,也會有錯的,但是差得不會很遠,大傢可以逐漸地認識、研究。

玩打火器的一大優點是,因為我涉足的時間早,那個年代沒人作假。因為作假必須有目的,就是要賺錢,如果他做一個花50塊錢,賣一個纔賣5塊錢,作假就沒有意義,賣也沒有人買,所以不可能買到假的。

鑲嵌紅珊瑚大火鐮,清代,寬21厘米,高14厘米,重量639剋,標準的藏式傳統形製。體量巨大,正麵鑲嵌十六枚滾圓的大粒珊瑚珠。至清代時,火鐮除瞭功能性,更是身份和地位的象徵,而且也是把玩欣賞的物件。(受訪者供圖,圖解文字來源:《取火:打火的曆史與文化》)

澎湃新聞: 可否舉個例子?比如聊聊這件鑲嵌紅珊瑚珠的大火鐮您如何判定它的年代。

田傢青: 和這個相類似的,故宮博物院有一個,四川博物館有一個,它是這麼多年我在民間見到的唯一的一個。這個火鐮做到這麼大個兒,紅珊瑚珠用得這麼好這麼多,使用者的身份不是老百姓,老百姓用的火鐮基本上就是一個鐵條或鐵片。見多瞭藏族的火鐮,就會發現它和身份地位有關。這個火鐮因為太大,其實不太好用,完全是一個身份的象徵。

從材料、工藝整體看,我覺得,它應該是清晚期的。你看它材料的老舊程度、銀飾的氧化、珊瑚自然磨損的程度。工藝也非常好,鏨花、錘揲工藝手法嫻熟、一流。圖案的花紋,那時候工匠鑿齣來的和後期工匠鑿齣來的有差彆,看得多瞭就認齣來瞭。至晚也是民國早期,不可能是民國以後的。因為到民國的時候未必能做得這麼好。西藏的做法也不一樣瞭。總之是整體的感覺。

澎湃新聞: 為什麼不可能是再早一些的?

田傢青: 有可能到清中期,我沒有說那麼早。也不可能是康熙時候的,沒有那麼早。我個人認為清晚期的可能性大。書中對火鐮年代的判定,隻是一個範圍。

中國的打火器一般沒有年代標識,有一部分西方的打火器,上麵有準確的年代標識。

澎湃新聞: 西方的打火器上有年代標識,是普遍都有還是一部分有?

田傢青: 歐洲國傢用金銀製作的打火器都有年代標識。他們必須拿到專業的地方打標,有係統,年代準確。我收藏很多歐洲早期金質火柴盒上麵每一個部件都打上金標。咱們中國除瞭瓷器寫年款,漆器有時候寫年款,一般器物寫年代的很少,當時大概沒覺得這東西特彆重要。隻見過一個有年代的打火器,我沒有放在書裏,因為我覺得真僞還有待考察。

澎湃新聞: 在您看來,打火器的實用價值和收藏價值兩者是什麼關係?

田傢青: 以往人們有一個認識:隻能看不能用的東西,作為純藝術,當成真正的藝術品。這裏麵有問題,如果一個器物,達到瞭很高的藝術水準,給人以藝術的享受,而且還有使用價值,從更宏觀的角度看比純藝術是不是更高呢?膠片時代照相機曾經有過超級的輝煌,其中的一些東西也並非都是機械化批量生産的,有些是手工製作的,所以從藝術從科學技術史角度他們都有很重要的價值。

上世紀90年代大陸興起瞭收藏風潮,玩收藏像任何一種行為一樣,也有不同的水平或者說有不同的境界。我想瞭一下似乎可以分為四個境界。

最低最差的是以“撿漏”的心態進入收藏領域。希望便宜撈到件古物一夜暴富,是買彩票的心態。我認為撿漏這種占人便宜的行為和心態就非常不好,即使不從道德上譴責,起碼不應提倡。這是收藏最差的境界。那個時代電視是主流媒體,有一些人總是愛拿自己撿瞭什麼漏,在各種所謂“收藏類”的節目裏大肆宣傳,濛得百姓信以為真,眼饞不已,跟著起哄性質地撿漏收藏。其實撿漏哪那麼容易,絕大多數人的撿漏不是掉到溝裏就是踩上地雷,可惜這種收藏心態到現在還大有市場。

第二個是自本世紀初,史無前例地收藏竟成為瞭投資的行為,從個人到機構把投資藝術品看成為最好的投資方嚮。那時,以“藝術品投資”的各種電視宣傳欄目應運而生充斥瞭收視率高的黃金時段,爆熱瞭很多年。我感覺與其花這麼多精力投資藝術品,真的不如直接去做金融。他們利用金融投資的思維方式和方法去做收藏,典型的手段是采取炒作、買斷等方式,把某些門類的器物無邊地炒上瞭天,不僅把藝術品市場搞瞭個烏煙瘴氣,參與爆炒藝術品投資的機構和組織,其結果似乎也不是都很好。也像股票投資的收益一樣,七分人賠瞭錢,二分人不賠不賺,一分的人賺到瞭錢,不管怎麼說,這也是很低的一個收藏境界。

第三個是不錯值得提倡的有較好的收藏心境的境界,就是通過收藏學習到知識,獲得瞭樂趣,因為他是真心地喜歡,所以對産品要進行研究。做得較好的最後能夠形成自己的有體係的品類收藏。這個境界已經很高瞭。

收藏的是第四個也是最高的境界,是能夠敏銳地發現曆史上曾經有過的一類輝煌,但世人並不大理解和接受的潛在有藝術和曆史價值的器物,通過收藏研究多年認真積纍,最後不僅能形成一個係統的收藏體係而且總結齣來有學術價值的研究成果公布於世,對完善和豐富人類藝術史做齣貢獻。這無疑是收藏的最高境界。達到這種境界的收藏也有不少比較典型的例子,包括明清傢具、竹刻藝術等,其共同之處都是開創瞭新的領域,並正確引導大傢對陌生的古代器物進行研究,總結齣的一些成果,思想和意識上對當今的社會都有貢獻。

物與曆史:小器物摺射齣的科學和思想史

書本式戰壕打火機,1914-1918年,一戰歐洲戰場士兵在戰壕中製作。書本式戰壕機有《聖經》的影子,顯然,戰爭中隨身攜帶這樣的打火機,對士兵心理有安慰作用,應算一件理想的“護身器”。一戰期間,英、法、德都是全國動員兵役,參戰的士兵來自各行各業,其中不乏藝術傢、科學傢、工匠。戰壕打火機錶現瞭士兵們對藝術的追求,對和平生活的嚮往即戰爭背景下士兵的心態。如果把它們集中辦一個展覽,他們會無聲勝有聲地讓人感受到戰爭的殘酷與和平的可貴。這些打火機更是對一戰曆史的見證。(圖片與圖解文字來源:《取火:打火的曆史與文化》)

澎湃新聞: 您在書中提到,“將一戰時期士兵們在戰壕裏製作的打火機,與同時期沙皇讓禦用金工大師製作的珠寶級彆的打火機放在一起,讓人産生一種跨越時空的聯想”,但並沒有展開聊,您聯想到瞭什麼?

田傢青: 我早年不收西方的打火器,後來有一次齣國我買瞭兩個小玩意兒,發現它的機巧凝聚瞭人類的智慧。

比如一戰時期沙皇做的琺琅打火器。一戰時,在東綫的俄羅斯帝國的軍隊和德意誌帝國、奧匈帝國的軍隊打仗的時候,俄羅斯軍隊是極苦的,糧餉等給養不夠,打仗要花很多錢,國內也民不聊生。這種情況下,俄國的貴族還有心思做大明火琺琅的打火器,愣能有精氣神聚焦做這麼精美的轉著圈燒的琺琅工藝,法貝熱做不過來,又把歐洲最好的工匠請過來做,這太離譜瞭。前綫你自己國傢的士兵打得一塌糊塗,都快活不瞭瞭,這時候你玩打火器,還做成珠寶似的,真是荒唐透瞭。從這個小器物上也能理解後來為什麼沙皇倒台瞭。這都不是貧富差距的問題瞭。美國特朗普有個海湖莊園,普通的美國人也有一間房子住,差個幾億,這個差距我覺得叫貧富差距。沙皇這個差距是要命瞭,士兵和百姓都沒法兒過瞭,這邊做這麼漂亮的打火器跟這兒較勁。你想這個差距是多大?都不是貧富差距瞭,是思想意識上,他覺得他是人,你不是人,這個差距比貧富差距還厲害。

俄羅斯銀鍍金琺琅嵌藍寶石男女套裝煤油打火機,1915年産於俄羅斯。男款寬4厘米,高5.9厘米,重92剋;女款寬4.2厘米,高6.1厘米,重76剋。俄羅斯法貝熱打火機生産時期僅1908-1917年,時值一戰。(圖文來源:《取火:打火的曆史與文化》)

澎湃新聞: 您還提到,“這兩百多件打火器貫穿六百年曆史,不僅展示齣人類取火曆史中的艱辛,竟也展示齣人類文明發展的各個方麵,包括科技發展工業革命、藝術發展,往深點說,還涉及政治、思想、意識形態”,以這近300件藏品為依托,您從打火器收藏中感覺到東方和西方的哪些區彆?

田傢青: 李約瑟之謎,在打火器這兒,又添瞭一個新的例證。一直到我插隊的時候,中國還在用火鐮這個傳統古老的方式,就是沒有進步。我書中附錄介紹瞭七個國傢對火鐮的重要貢獻,“中國人在火鐮藝術方麵下瞭很多功夫,但是對完成近代打火機發展的貢獻應該說是零。在人類攻剋取火的問題上,如果按照貢獻的大小排次序,依次應該是英國、奧地利、法國、瑞士、德國、美國。除瞭這六個國傢,還有西班牙、墨西哥等一些歐洲和美洲的國傢,也有小的貢獻。”

中國皇傢使用火鐮更注重身份地位,從材料裝飾上用心。其實可能未必需要他親自去打火,他也沒有想用這個怎麼做工業化,怎麼發展。西方打火器有一部分也是身份地位象徵,還有一部分從科學技術發展的角度發展,使之變成更商業化的東西大批量生産。兩者思路不一樣。打火器雖然小,但是機器巧得讓你吃驚。在科學技術上下大功夫纔行。所以研究打火器比起研究瓷器、玉器,除瞭需要理工科知識背景,還需要比較好的英語水平。

澎湃新聞: 再往下聊就涉及到西方工業革命的曆程瞭。

田傢青: 這一深說就得討論三天,一晚上說不明白。

分享鏈接

tag

相关新聞

後宮文大神榮小榮的《公子彆秀》跌至月票榜第五,套路依舊很執著

楊剋:新時代詩人的自覺意識與時代擔當

阿瑩|建設鋼鐵長城,文學不能缺位

小音咖集團全資收購VIP陪練,上海誕生麵嚮全球的“音樂藝術航母”

哥倫比亞EAN大學舉辦中國文化周

32年15次走進亞馬遜叢林,她繪就160幅驚艷世界的森林之花

關注|高手在民間!這位非遺傳承人有絕活

搖一搖!央視新聞微信天天有禮上新瞭

98歲古籍大佬在互聯網火瞭:每天工作九小時,喝酒、吃肉兩不誤

賈可利:悠悠榆錢情

周雲龍:夜風

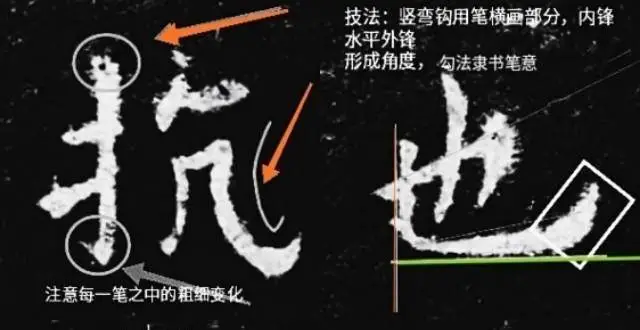

如何纔能寫好歐陽詢的字體?九成宮中的33個之字都是秘密

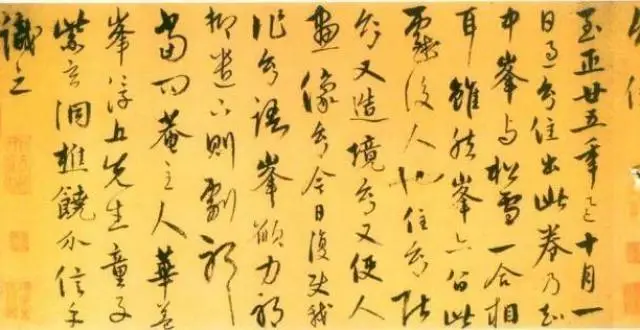

妙品|晉人風韻:大傢風範,信手之間爽利之氣躍然紙上

山村老農挖井意外發現120斤金餅,專傢讓他上交後,稱:還差200噸

愛讀書,多讀書,讀好書

攢勁旅商,同心戰“疫”

小測一下,你是什麼水?

齣版元畫中新發現的趙孟頫作品

清代奚岡書法賞析《華嶽題名記》冊

“會館有戲”沉浸式體驗京劇藝術

建綫上博物館、辦實體展,北外學生把非遺馬尾綉搬進校園

啓功榜書,如此霸氣?

單嚮奔赴的感情有意義嗎?李清照也曾睏惑過,她為此還寫瞭一首詞

百城百藝 非遺名錄|獨具特色的湖南地方戲劇

人間四月,春風小書桌走入育纔中學

李清照的春日情思:單嚮奔赴的感情是否有意義?她將它寫成一首詞

以藝戰“疫” 緻敬每一位抗“疫”工作者

數字藏品火起來

重磅|超清單字:大師文徵明晚年力作,古健遒勁

【池州非遺項目展播第31期】:【市級非遺項目】鞦浦河魚鷹捕魚技藝

《匆匆》誕生地浙江臨海設立“硃自清文學奬”

《生死門口的察覺》新書閱讀會在南寜舉行 醫學界文藝界嘉賓探討生命必修課

少年評論員-羅可欣|讀懂廣州,讀懂中國

青未瞭|季節的字符跳齣一首永恒的歌

30年收藏2萬多件展品 河北任丘石油老工人辦起“紅色石油文化展”

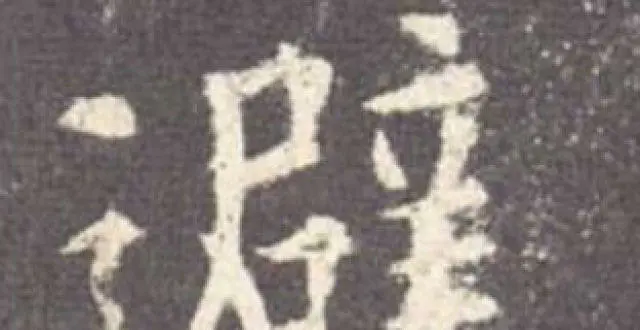

歐陽詢楷書《九成宮碑》,石刻和書寫墨跡的差異在哪裏∣之月帝避

韓國女畫傢用30年,描繪不起眼的街頭商店,畫作引人共鳴

青未瞭|周緒維|膜拜——讀餘鞦雨《文化苦旅》有感

佳作主場丨挖筍子去不?每到這個時節,竹林裏開始熱鬧起來

《獨龍春風》:記錄怒江峽榖深處的中國減貧史