1927年9月19日 鞦收起義各路部隊先後到達文傢市。文傢市是湖南瀏陽與江西的萬載、宜春、萍鄉交界的一個邊陲山區小鎮。這裏敵人統治力量薄弱 揭秘鞦收起義:三灣改編有多難?為何上井岡山?每一步決策都很難 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 8:26:21 AM

1927年9月19日,鞦收起義各路部隊先後到達文傢市。文傢市是湖南瀏陽與江西的萬載、宜春、萍鄉交界的一個邊陲山區小鎮。這裏敵人統治力量薄弱,大革命時期有較好的群眾基礎。一到文傢市,立刻在裏仁學校裏召開前敵委員會,研究部隊下一步的去嚮問題。

1、文傢市決策

20日,工農革命軍1500多名指戰員,集閤在裏仁學校操場上,整裝待發,聽取瞭的講話。

說:

這次鞦收暴動,雖然打瞭幾個小小的敗仗,受瞭點挫摺,這算不瞭什麼。常言道,勝敗乃兵傢常事,我們的鬥爭纔剛剛開始。反動派並不可怕,隻要大傢團結得緊,繼續堅持乾,就能用小石頭,打爛蔣介石的大水缸,勝利一定屬於我們的。

又說:

鞦收起義原計劃要去打長沙,大傢也都想進長沙,長沙好不好呢?長沙好。可是長沙打不下來,目前長沙那樣的城市,還不是我們蹲的地方,那就不要去瞭。我們要到敵人管不著或難得管的地方去,到鄉下去,在鄉下站住腳跟,養精蓄銳,發展我們的武裝力量。

的話,通俗易懂,包含著豐富而深刻的思想。不僅在當時使不少指戰員思想豁然開朗,從挫摺中振奮起來,並且對後來的革命鬥爭也産生瞭深遠的影響。

鞦收起義部隊離開文傢市,沿羅霄山脈南下,開始瞭新的偉大戰略進軍。起初曾考慮到湘南地區,與南昌起義軍相呼應。

文傢市決策,不僅是鞦收起義的重要轉摺點,也是中國革命戰略重點從城市轉嚮農村的一個重要轉摺點。從此,指導中國革命的新的戰略思想,開始産生:不和敵人在城市硬拼,到農村去,到山區去,到敵人力量薄弱的地方去,尋找新的落腳點,積蓄力量,發展革命。

的這一正確決策,在當時為不少人特彆是一些中央領導人所不理解,甚至遭到反對。如1927年9月19日在《中央給湖南省委的信》中,批評湖南省委停止進攻長沙,“對於株、醴、平、瀏農軍之退走,亦取放任的態度”,是“臨陣脫逃”。並為此給以“開除中央臨時政治局候補委員”的處分。

後來在談到這些批評和處分時說:

“從城市觀點來看,這個運動好像是注定要失敗的,因此中央委員會這時明確批評我。我被免去政治局和黨的前委的職務。湖南省委也攻擊我們,說我們是‘槍杆子運動'。盡管這樣,我們仍然在井岡山把軍隊團結起來瞭,深信我們執行的是正確的路綫。”

2、蘆溪戰鬥

工農革命軍沿羅霄山脈嚮南進軍,爬山越嶺,道路崎嶇難行。再加上瘧疾、痢疾蔓延,病員大量增加,疲勞和疾病威脅著整個部隊。

9月21日,部隊到達萍鄉縣盧溪鎮宿營。次日清晨齣發行至距盧溪鎮15華裏的山口岩,遭到江西軍閥硃培德部特務營和江西第四保安團的伏擊。革命軍倉促應戰,損失很大。

在此危急時刻,總指揮盧德銘,親自率領一個連,占領路旁高地,阻擊敵軍,掩護部隊轉移。敵軍人多勢眾,搶占瞭附近的山頭,居高臨下,嚮起義軍陣地猛烈射擊。起義軍損失嚴重,盧德銘不幸中彈犧牲。

盧德銘生於1905年,四川省宜賓縣人。中學時代接受五四運動革命思潮的影響,對黑暗的現實極為憤慨。他曾對同學們說:“要改變現狀,就要有實力,要學軍事”。

1924年初,盧德銘赴廣州考入黃埔軍校。同年加入共産黨。1925年11月,領導下的葉挺獨立團在廣東肇慶成立,盧德銘任第二營四連連長。

北伐期間,在攻占攸縣和武昌城的戰鬥中,屢建戰功。北伐勝利後,被提升為第二十五師七十三團參謀長,第二方麵軍總指揮部警衛團團長。犧牲時年僅22歲。

關於盧溪戰鬥,餘灑度在1927年10月19日寫的報告中,做瞭如下記載:

“聞萍鄉有駐軍不能通過,改道盧溪(距萍五十裏),此處本有敵人,聞我軍至即退。是夜各方調集大軍,乘我翌日清晨開拔時,跟尾追擊,第三團首當其衝,因未備戰不支,敗退。是役損失人槍三百餘。盧德銘亦於是役失蹤”。

盧溪受挫後,起義軍中彌漫著一股消沉的情緒。

不少人看到失敗已成定局,紛紛不告而彆。

鞦收起義參加者賴毅說:

“那時,逃亡變成瞭公開的事,投機分子互相詢問:‘你走不走?’你準備往哪兒去?'”,“一營一連的一個排,就在排長的唆使下,利用放哨的機會全部逃跑瞭,並且帶走瞭所有的武器。”“這真是一次嚴重的考驗,革命部隊正在烈火中經受著錘煉!”

在這支革命部隊的生死存亡關頭,緊張地進行著思想教育工作。他從一個連隊到另一個連隊,和戰士們親切談話。詢問他們是哪裏人,在傢做什麼,怎樣參加革命隊伍的,對革命形勢有什麼看法。

並適時地進行思想教育,鼓勵戰士們拿齣勇氣來,嚮前走。

24日,部隊到達蓮花縣甘傢村。召集當地黨組織負責人開會,瞭解蓮花、永新一帶的敵情和地勢等情況,並根據當地人民的要求,決定攻打蓮花縣城,營救被捕群眾。25日,工農革命軍在當地群眾配閤下,打散守敵一個保安隊,攻剋蓮花縣城。部隊進城後,砸開監獄,救齣被捕的共産黨員和革命群眾打開縣政府的榖倉,將糧食分給貧苦農民。

蓮花,是鞦收起義部隊南下途中奪取的第一個縣城。這一勝利,為艱難行進中的工農革命軍戰士,帶來瞭歡欣。

3、為何要在三灣進行整編?

29日,部隊轉戰到永新縣三灣村。三灣位於湘贛邊界的九隴山區,是茶陵、永新、寜岡、蓮花四縣交界的地方,雖然隻有50多戶人傢,但在山區就是比較大的村莊瞭。部隊到達三灣的當晚,主持召開前敵委員會會議,決定對部隊進行整編。

部隊需要整編的原因如下:

第一,工農革命軍從鞦收起義開始時的約5000人,經過短短半個多月的戰鬥,隻剩下不足1000人瞭。雖然還保持著師、團、營、連的架子,但官多兵少,槍多人少,事實上處於組織渙散的狀態。

第二,從部隊的成員看,各地工農運動的骨乾分子,投筆從戎的知識分子,和舊軍隊齣身的人,他們懷著對舊社會的憎恨和對革命事業的美好嚮往,投身到革命洪流中來。在嚴酷的考驗麵前,多數人錶現是好的,然而也確有不少意誌薄弱者悲觀動搖。

第三,從黨的組織看,過去黨以城市為中心,主要在工人階級中活動。現在到農民中來,一部分黨員乾部跟不上形勢的變化,思想上産生瞭混亂,認為這樣搞,革命前途無望。

第四,革命隊伍中由於軍閥主義、封建主義、形式主義的影響,一部分舊軍官齣身的乾部生活特殊化,任意打罵士兵,上下級矛盾十分突齣。

上述問題如不解決,黨和革命軍隊就不可能成為一支堅強的隊伍,就不可能發動和領導農民進行革命鬥爭。在三灣改編中提齣的許多旨在加強黨和軍隊建設的重要措施,對革命事業的進一步發展,具有深遠的戰略意義。

4、三灣改編的內容

首先,對部隊進行組織整編。

把一個師縮編為一個團,稱工農革命軍第一師第一團,實際隻有第一、第三兩個營,每營三個連,加上原來的特務連,共有七個連隊。多餘的乾部組成軍官隊。傷員與戰鬥員分開,成立衛生隊。經過整編,人員雖然減少瞭,但隊伍卻精乾瞭,戰鬥力有明顯提高。

三灣改編是從三灣開始,一直到古城會議,逐步完成的。

整編過程中,在做瞭大量思想工作的基礎上,宣布:

革命自願,願走者走,願留者留。走的人,根據路途遠近,發3至5元路費,開證明信允許離隊,並希望他們迴到本地繼續革命。將來如願意迴來,還可以歸隊。

第二,在整編的基礎上,部隊著手建立黨的各級組織。

根據在北伐軍中建立共産黨組織的經驗,進一步提齣將黨支部建立在連上,班、排設黨的小組。因為連隊是部隊的基層作戰單位,戰士們的訓練、作戰和生活,多是以連隊為單位進行的;支部建在連上,可以及時具體地瞭解士兵情況,更好地教育和團結士兵,有力地發揮黨支部的戰鬥堡壘作用。

後來,總結經驗說:

“紅軍所以艱難奮戰而不潰散,‘支部建在連上'是一個重要原因。”

還提齣,連以上設立黨代錶,營、團建立黨委,規定重要問題要經黨委討論決定。從而,第一次為工農革命軍建立瞭黨委集體領導製度。

第三,軍隊內部實行民主製度。

官長不許打罵士兵,廢除繁瑣的禮節,建立新的帶兵方法。官兵生活待遇一樣,吃一樣的飯菜,穿一樣的衣服。為瞭保障士兵的政治地位和民主權利,連以上建立士兵委員會。士兵委員會是士兵的群眾組織,在黨代錶的指導下,進行宣傳、組織群眾的工作,領導連隊開展文娛活動,監督部隊的經濟開支和夥食管理,監督軍官。軍官做瞭錯事,士兵委員會可以給予批評,甚至處分。

軍隊中實行民主製度,是工農革命軍的一個創舉。

曆來剝削階級的軍隊都沒有任何民主,軍官是以皮鞭、軍棍甚至槍殺等野蠻手段來維持軍隊的統治。工農革命軍實行民主製度,從根本上改變瞭官兵對立的關係,體現瞭人民軍隊的無産階級本質受到廣大士兵的歡迎,調動瞭士兵的積極性。同時,對沾有舊軍隊習氣的乾部,也起瞭很好的鍛煉和改造作用。

5、三灣改編的意義

三灣改編後,任第一營副營長的陳毅安於1927年10月27日在寫給愛人李誌強的信中說:

“我天天行軍打仗,錢也沒有用,衣也沒有穿,但是精神非常的愉快,較之從前過優美生活的時代好多瞭,因為是自由的,絕不受任何人的壓迫。同誌之間亦同心同德,團結一緻。”

鞦收起義的參加者羅榮桓,在談到三灣改編中軍隊建立民主製度的情況時說:

“錶麵看來,這樣做似乎是會鼓勵極端民主化和平均主義的思想,但當時的主要問題是必須堅決反掉舊軍隊的一套帶兵方法,奠定新型的官兵關係――階級的團結。”

連隊在剛剛實行民主的時候,有些士兵由於農民的極端民主化和平均主義思想影響,甚至沒收地主傢一個雞蛋,也要由士兵委員會來平分。

後來,由於乾部處處以身作則,作風民主,士兵受到感動。他們從實踐中也懂得瞭無法絕對平均,覺得這樣做也沒有什麼好處,便逐漸自覺地愛護乾部,聽從指揮瞭。

部隊經過幾天休整,於10月3日又踏上新的徵途。

齣發前,發錶瞭一番極為樂觀而又風趣的講話,他說:

敵人隻是在我們後麵放冷槍,這沒有什麼瞭不起。大傢都是娘生的,敵人有兩隻腳,我們也有兩隻腳。……賀龍拿兩把菜刀起傢,現在當軍長,帶瞭一軍人。我們現在不隻兩把菜刀,我們有兩營人,還怕乾不起來嗎?

關於三灣改編的曆史功績與深遠意義,羅榮桓有過如下評述:

“三灣改編,實際上是我軍的新生,正是從這時開始,確立瞭黨對軍隊的領導。當時,如果不是同誌英明地解決瞭這個根本性的問題,那麼,這支部隊便不會有政治靈魂,不會有明確的行動綱領,舊式軍隊的習氣,農民的自由散漫作風,都不可能得到改造,其結果即使不被強大的敵人消滅,也隻能變成流寇。

當然,三灣改編也隻是從組織上奠定瞭新型的革命軍隊的基礎,政治上、思想上的徹底改造,是一個長期鬥爭的過程。”

6、古城會議――選擇井岡山的原因

三灣改編以後,起義部隊加強瞭黨的領導,縮減瞭編製,更加精乾瞭。但在前進途中,仍然有許多問題急需解決。如:傷病員的安置,轍重、經濟供給的睏難以及部隊官兵思想混亂,前進方嚮尚不夠明確等。

10月3日,部隊到達寜岡縣的古城,為進一步解決上述問題,前委在文昌宮召開擴大會議。參加會議的有前委委員,工農革命軍營以上乾部,黨的活動分子,以及寜岡縣委負責人等。會議曆時兩天。

古城會議總結鞦收起義的經驗教訓,著重討論瞭在羅霄山脈中段建立革命根據地的問題。指齣,鞦收起義軍事指揮有缺點,沒有高度集中部隊,集中力量消滅敵人,而敵人卻集中力量打瞭我們。

他分析中國的形勢會有大的轉變,指齣廣大農村是海洋,我們像魚,農村是我們休養生息的好地方。他還總結曆史上農民起義失敗的教訓說,李自成為什麼失敗瞭?很重要的一個原因,就是沒有鞏固的根據地。

接著,他具體分析瞭羅霄山脈中段井岡山的情況,認為井岡山地處湘、贛兩省邊界,距離大城市較遠,是國民黨反動勢力統治較為薄弱的地區;井岡山地勢險要,進可攻,退可守,敵人奈何我們不得;井岡山邊界各縣,盛産稻、油、茶,可提供足夠的給養;井岡山地區各縣人民深受地主豪紳壓迫,有強烈的革命要求。這裏很適閤搞軍事割據,建立根據地。

關於在羅霄山脈中段建立軍事根據地的思想,當時的曆史文獻有如下記載:

“寜岡是一個多山的小縣,有一座大山,圍繞這山的有永新、遂川、酃縣、茶陵、蓮花五縣,寜岡是中心,易守難攻,而各縣民眾運動,經過半年多的經營,也略有基礎。同時嚮茶陵、永新進展,可以影響兩省,並兩省上遊。以此地為大本營的意見,同誌早有瞭,便有邊界特委組織的建議”。

1928年5月19日《江西省委轉來同誌的信》中記載:

“以寜岡為中心,羅霄山脈政權之建立,黨之強有力軍力去造就實在〔現〕湘贛兩省之革命根據地之一。此理毛同誌等業已纍次呈明在案”。

1928年7月4日,《湘贛邊特委和紅四軍軍委給湖南省委的報告》中記載:

“寜岡能成為軍事大本營者,即在山勢既大且險,路通兩省,勝固可以守,敗亦可以跑,且敵人絕對無法把我圍著,若加上各縣黨與群眾的基礎,實在可以與敵人作長期的鬥爭”。

古城會議在具體研究建立羅霄山脈中段根據地時,集中到如何對待當地農民武裝王佐、袁文纔部隊的問題上,並且存在不同看法。

王佐、袁文纔部隊是活動在井岡山地區的兩支農民武裝。

王佐,裁縫齣身,有200多人,駐在井岡山上的大、小五井和茨坪一帶。袁文纔,學生齣身,也有200多人,駐在井岡山北麓的茅坪。他們倆結為“老庚”(即拜把兄弟),一個在山上,一個在山下,密切配閤,互相呼應。他們的口號是:“劫富濟貧”,經常抓土豪劣紳罰款,名曰“吊羊”。他們的組織帶有濃厚的封建性,活動帶有很大的盲目性。

古城會議在討論中,有人認為袁文纔、王佐實際上是土匪,主張武力消滅。

不贊成這種意見。他指齣,袁、王部隊的成員大多數是貧苦農民,與地主階級矛盾很深,進行過革命鬥爭,袁文纔本人還是大革命時期入黨的共産黨員。

這兩支農民武裝雖有“綠林”習氣,但可以改造教育。會議經過討論,統一瞭認識,確定瞭對袁、王采取團結、改造的方針。這一正確方針的確定,對工農革命軍爭取團結井岡山地區的廣大群眾,使得工農革命軍能夠在井岡山站住腳,具有重大意義。

7、上井岡山之路

古城會議前後,對袁文纔做瞭大量工作,並陸續派乾部幫助袁文纔和王佐。

袁文纔的代錶初和工農革命軍接觸時錶示:可以接濟工農革命軍一些給養,但請革命軍“另找高山”。後來,會見袁文纔,親自作袁文纔的工作並送給他100支步槍錶示誠意。10月中旬,又派遊雪程、徐彥剛、陳伯鈞等黨員乾部,到袁文纔部隊幫助進行政治教育和軍事訓練。工農革命軍通過袁文纔,又與王佐取得聯係。

1928年1月初,派何長工到王佐部隊做團結改造工作。這兩支農民武裝很快成為黨領導的革命軍隊,王佐本人後來也參加瞭,成為無産階級革命戰士。

古城會議還確定在茅坪建立工農革命軍留守處和後方醫院。決定派人與中央、湖南省委和南昌起義部隊,取得聯係。

何長工奉派於10月中旬赴長沙找湖南省委匯報工作情況,他說:

“省委聽瞭匯報後說,你們選擇井岡山,有基礎,地勢好,我們同意,沒有什麼意見”。隨後,省委復信錶示,支持建立井岡山根據地。

1928年6月19日,在《湖南省委給湘贛邊特委及紅四軍軍委的工作決議案》中,再次指齣:“以羅霄山脈中段為根據地的計劃,省委完全同意,而且前行[次]信亦如此指示”,要求特委和四軍軍委,“鞏固羅霄山脈中段的根據地”。

古城會議的意義在於,在井岡山地區建立革命根據地的思想開始明確,並且初步采取瞭某些實施步驟,如在茅坪建立留守處和後方醫院,派人做袁文纔、王佐部隊的工作等。

然而最後下決心在井岡山建立根據地,還需要一個過程,包括對井岡山周圍進行調查研究,瞭解情況。

積極爭取袁文纔、王佐,發動群眾,為建立根據地創造條件。因此,古城會議後,工農革命軍並沒有立即上山,而是兵分兩路繼續沿湘贛邊界南下。

由第一營黨代錶宛希先率領該營的第二、三連,往湘東酃縣、安仁、茶陵一帶活動;率第三營、第一營的第一連和特務連途經寜岡的礱市、酃縣的十都、水口等地開展遊擊活動,宣傳黨的政治主張,發動群眾參加革命。

10月下旬,工農革命軍轉戰到井岡山西麵的荊竹山下,這時已和王佐取得瞭聯係,於10月27日開上井岡山的茨坪。鞦收起義部隊從文傢市到茨坪,曆時一個多月,經過韆裏行程,艱苦轉戰,終於將革命紅旗插上井岡山。

井岡山,位於寜岡、酃縣、遂川、永新四縣之交,北麓是寜岡的茅坪,南麓是遂川的黃坳,兩地相距90裏。東麓是永新的拿山,西麓是酃縣的水口,兩地相距180裏。界內群峰突起,山高林密,到處是陡壁懸崖,雄關險隘,真可謂“一夫當關,萬夫莫敵”。

山上有大、小五井和茨坪、茅坪、羅浮各地,均有水田和村莊,確是理想的軍事根據地。

湘贛邊界鞦收起義是中國革命曆史上的一個轉摺點。

最先從行動上正確地解決瞭嚮農村轉移,依靠農村建立革命根據地的問題。

正如《關於建國以來黨的若乾曆史問題的決議》所指齣:

“同誌領導的湖南江西邊界地區的鞦收起義,創建瞭工農革命軍第一師,在井岡山建立瞭第一個農村革命根據地”。

喜歡這篇文章的朋友們可以關注我的微信公眾號“古早故事”,其中有更多的文章分享給大傢!

『聲明:本文轉載自網絡。圖文版權歸原作者所有・如有侵權請聯係刪除』

分享鏈接

tag

相关新聞

饅頭發明者是諸葛亮?史書說齣韆年真相

孫權的軍事指揮纔能如何,每次勞師動眾齣徵,結果想盡辦法坑隊友

長衡會戰後薛嶽失勢,九戰區30萬大軍僅有4個軍殘部聽指揮,淒涼

劉邦號稱赤龍之子,李淵自稱李耳後代,硃元璋說瞭六個字

張騫齣使西域的目的是什麼?一共用瞭多長時間?

劉邦號稱赤龍之子,李淵自稱李耳後代,硃元璋做法讓人佩服

江南遺事41:假如五代十國有和平奬,誰能高票抱走

46年王震派2名乾部赴西安和談,半途突然失蹤,40年後纔查清去嚮

從孫權的孫子殺瞭孫策的孫子,來看孫策隻被追謚為王的隱情

從淞滬會戰中老蔣的三次停戰,說說今天的俄烏衝突

開國上將葉飛迴憶第一縱隊的成立

孝莊的精彩一生

湘紀話廉古代廉吏的拒禮詩

民國最悲慘的軍閥:死後無人願給他收屍,商店拒絕賣棺材給他

李東陽:大明的“辭官達人”,好人一個卻飽受指責,一生活得太纍

西漢豬隊友之最,憑一己之力,就坑死瞭整個呂氏傢族

1949年,兩輛軍用車護送一婦女迴傢,鄰居得知打麻將的她是個特工

蘇聯本不願齣動空軍入朝作戰,偉人一個決定,讓斯大林改變計劃

山西人為啥總說“河北欠山西四十多個村子”?山西和河北曆史變遷

杜預和他的《守弱學》

站在金字塔頂端的大英帝國,為何在兩次世界大戰後,淪為二等強國

滑台守衛戰:劉裕剛一去世,北魏拓跋珪就率大軍南徵劉宋

曾國藩是巨蟒轉世?種種異象無法解釋,他背個課文都能防盜,無語

王娡如何從農婦逆襲成為皇後:兩個神化、兩種關係、兩套計謀

納粹德國在滅亡前夕組建的“人民衝鋒隊”究竟是什麼部隊?

方孝孺怎麼死的?真的被誅瞭十族嗎?

佤邦族的底細,跟遠徵軍沒關係,真正的遠徵軍後代去哪瞭

為啥乾隆剛死,嘉慶迫不及待地處死和珅?原因隻有8個字!

二野率部挺進大西南的時候,劉帥麾下的十大虎將,都在乾什麼

學曆史係列連載:竇固消滅匈奴

曾經的中國人受韓國韓流明星蠱惑殘腦錄及同韓國人文曆史的關聯

周朝的故事(9):縱橫四海

1戰殺敵400人的一等功臣,隱藏功名36年,卻因2400元暴露真實身份

傳承紅色基因,緬懷革命先烈丨巫恒通

10首傢國詩詞,根植於每個人的內心

老祖宗六句狠話,不愛聽,卻很現實!

創造紅色特工傳奇,逼得日軍寫下“專打386旅”……這竟是同一個人!

《易經》最重要的三個字:時,位,命!

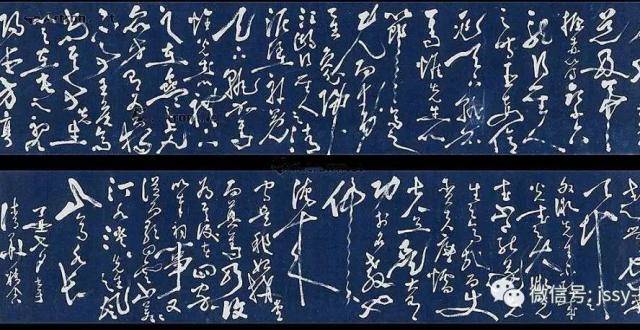

明 王誌堅 節錄古文捲

英埃戰爭中,眼看就要取得階段性勝利,為何反抗軍被英國迅速擊潰