在春鞦末期的“柏舉之戰”中 吳國孫武、伍子胥僅憑三萬吳軍 吳國滅楚與秦國滅楚的目的、方式不同故所用人數也有極大差彆 - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 3:46:27 PM

在春鞦末期的“柏舉之戰”中,吳國孫武、伍子胥僅憑三萬吳軍,便於柏舉大敗楚軍,進而攻陷楚國都城,楚國幾乎差點亡國。然而,時間來到戰國末期,國力已經無比強大的秦國,為瞭攻占楚國,卻徵調瞭多達六十萬軍隊。吳國和秦國皆為攻楚,且秦國國力遠超曾經的吳國,然而兩國齣動兵力差距如此之大,這是為什麼呢?

戰爭目的不同:吳國目的在於爭霸,秦國目的在於滅國

正如剋勞塞維茨在《戰爭論》中所言,“戰爭乃是政治的延續”,凡是戰爭必然帶有一定的政治目的,而吳國的目的便在於爭霸,秦國的目的則在於滅國,戰爭目的的不同,則決定瞭戰爭難度和規模的不同。

春鞦末期晉楚爭霸日益激烈,秦楚聯盟抗晉,晉國聯吳製楚,在晉國扶持下吳國迅速崛起於東南,而隨著晉國和楚國的衰弱,滅越之後的吳國便成為瞭春鞦最後一位霸主。然而,因為地理原因,吳國與楚國之間的地緣衝突極為激烈。因此,

吳國發動“柏舉之戰”的目的,其實就是為瞭重創楚國,從而保證霸主地位的延續

。

事實上,在取得“柏舉之戰”勝利,攻陷楚國郢都之後,吳國上層便對接下來的行動産生瞭分歧,部分人認為應該占領目前攻取的土地,而另一方則認為應該藉機另立楚王。可見,吳國上層根本沒有打算藉機滅掉楚國,因為他們很明白,當時的吳國有實力重創楚國,但並不具備滅楚的能力。

秦滅楚示意圖

時間來到戰國末期,秦國自身的實力自然不容置疑,在滅楚之前秦國已經先後攻滅三晉,秦國的戰爭目的可以說非常明確,就是為瞭攻滅六國、一統天下。因此,相較於春鞦末期的吳國,秦國的戰爭難度顯然更大,他不僅需要秦軍攻入楚都,同樣要占領楚國全境,包括楚國占據的魯地、莒地、淮北、淮南、越地等。

相較於擊敗楚軍主力,攻破楚國都城而言,進占楚國全境纔是最為艱難的,畢竟不僅要麵對楚國軍隊的抵抗,還要麵臨楚國各地百姓的抵抗,更要防止已經占領地區的反復倒戈,而楚國疆域如此龐大,自然就需要相當多的兵力。

如上,“柏舉之戰”吳國雖然擊潰楚國主力,也曾攻入楚國都城,但也隻是幾乎讓楚國滅亡,距離真正意義上的滅國其實相距甚遠。而秦國攻滅楚國,之所以要調動如此多的軍隊,其實並非楚國的軍隊抵抗有多激烈,絕大多數兵力都是為瞭鞏固對攻占地區的占領,從而確保真正從“物理”上滅掉楚國

。

戰爭規模不同:春鞦時期規模偏小,戰國時期規模極大

翻閱春鞦戰國的史料便不難發現,春鞦和戰國雖然相距較近,但在戰爭頻率和戰爭規模上,卻完全不可同日而語。而造成這種現象的原因,主要有以下幾個方麵:

周朝等級製

1、軍隊組成變化

。春鞦時期,各國還具有典型的奴隸製特點,一個國傢主要由上層的諸侯王、卿大夫等貴族和下層的國人、野人等百姓,以及數量眾多卻無“人權”的奴隸組成。此時的軍隊,主要以貴族成員為骨乾,以“國人”為主體組編而成,野人和奴隸在春鞦初期那是完全沒有資格從軍的。到春鞦末期,雖然國人和野人之間的區彆逐漸模糊,各諸侯國也都逐漸僭越禮製擴大軍隊規模,但軍隊總量相對而言仍然較小。

到瞭戰國時期,由於戰爭頻率和規模的不斷加大,各國通過變法和改革皆已經逐漸脫離奴隸製,除少數犯罪者之外,奴隸這個詞已經逐漸成為曆史,再加上列國普遍推行徵兵製,普通百姓開始成為軍隊主要組成部分,這導緻各諸侯國軍隊規模皆開始迅速膨脹。

2、生産力的提高

。軍隊組成産生變化的一個重要原因,便是社會結構的變化,而社會結構的變化則源於生産力的提高。春鞦時期,由於生産力相對落後,此時的農業生産仍然是典型的井田製,而財權和經濟大權大多集中於卿大夫手中,各諸侯國很難養活和供應數量龐大的軍隊。

到瞭戰國時期,鐵質工具開始逐漸取代原先的青銅、石製和骨製工具,這使得農業生産力大幅度提高,原本的井田製已經很難滿足社會需要,各諸侯國在經過變法和改革後,井田製開始被破壞。井田製被破壞之後,便也打破瞭奴隸身上的枷鎖,畢竟國傢更需要大規模的自耕農而不是奴隸,如此一來國傢不但能夠供應規模更大的軍隊,而且徵兵來源也得到擴大。

三傢分晉

3、世卿世祿製崩潰。正如前文所說,春鞦時期具有典型的奴隸製色彩,分封製下的卿大夫權力極大,不僅具有獨立的封地,而且還掌握著獨立的財權、人口和軍隊,國傢發生戰爭時,公室除瞭自身軍隊之外,往往需要卿大夫齣兵來配閤作戰,當然這也為春鞦末期的小宗取代大宗埋下瞭伏筆(例如三傢分晉、田氏代齊)。

到瞭戰國時期,各諸侯國為富國圖強,同時也為瞭防止小宗取代大宗的現象再度上演,皆開始通過變法和改革來廢除或削弱貴族特權,這使得世卿世祿製逐漸走嚮崩潰,王權開始得到一定程度加強,使得國傢的戰爭動員能力開始得到進一步加強。同時,隨著貴族特權的被打破,普通百姓也獲得瞭一定上升通道,這極大增強瞭百姓的參戰熱情,其中典型的便是秦國二十等爵位之下形成的虎狼之師。

如上,軍隊組成的變化、生産力的提高和世卿世祿製的崩潰,都使得戰國時期的國傢動員能力得到瞭進一步增強。事實上,春鞦戰國時期的戰爭規模頂大也就數萬人,而戰國時期動輒數十萬軍隊的戰爭,卻並不在少數。

戰爭方式不同:爭霸可以取巧取勝,滅楚需要步步為營

戰爭目的的不同,也一定程度決定瞭戰爭方式的不同,吳國攻楚取勝可以說一定程度上乃是巧勝,而秦國滅楚則需要步步為營。

柏舉之戰示意圖

“柏舉之戰”中,吳國雖然隻齣動瞭三萬軍隊,但卻打瞭個齣其不意,吳軍先是沿淮水西進,將楚國主力吸引到瞭上遊兩岸,結果吳軍卻在抵達淮�I之後突然棄船登岸,轉而嚮南急速行軍,迅速穿過楚國北部的大隧、直轅、冥�i三道險隘,直趨漢水,深入楚腹地,僅用數日便到達漢水東岸,直逼楚國郢都。

其實楚國的反應不可謂不快,左司馬瀋尹戌見楚軍尚未完成集結、易被各個擊破,於是建議由子常率楚軍主力沿漢水西岸正麵設防,而由自己繞道北上方城斷吳軍後路。誰知子常卻在瀋尹戌率部北上後,反而憑藉兵力優勢主動進攻,結果最終於柏舉遭遇慘敗,瀋尹戌得知後南下救援也被擊敗,

楚昭王得知前綫戰敗後,更是直接逃齣郢都,結果導緻楚軍潰散,而百姓又無參戰熱情,楚都自然迅速淪陷

。

秦國攻楚則不同,且不說此時百姓的國傢觀念極強,為免滅國會與秦國決一死戰,就算秦國也像吳國那樣,攻陷瞭楚國都城,就能達成滅國成就嗎?顯然不太可能,否則白起水淹郢都後,楚國不就滅國瞭嗎?原因便在於攻占都城,並不等於滅國。

王翦

王翦滅楚之前,李信也曾率領二十萬秦軍攻楚,李信其實在正麵戰場上已經取勝,且又乘勝攻剋瞭鄢郢,然而卻因昌平君在秦軍後方反戈,郢陳附近原楚地百姓和原韓國百姓也紛紛響應,導緻秦軍陷入腹背受敵之中,這纔招緻慘敗。

因此,王翦滅楚之時,便必須步步為營,攻占一地便必須留兵駐守,從而確保後路安全,如此自然需要大量軍隊。

如上,擊敗楚國主力和攻占楚國都城,或許並不用太多的兵力,更何況“柏舉之戰”中吳國用兵巧妙,使得吳國足以以少勝多。而徹底攻滅楚國,則必須步步為營,畢竟滅國之戰楚地各地反抗極為激烈,一著不慎便成瞭李信第二,如此自然需要更多兵力。

綜上所述,吳國攻楚和秦國攻楚由於戰爭的目的不同、規模不同和方式不同,用兵多少自然有所差異,更何況吳國根本沒有滅楚的能力,而秦國卻是實實在在的滅瞭楚國。

分享鏈接

tag

相关新聞

笠澤之戰:越國消滅吳國,成為春鞦最後一個霸主!

吳王夫差被勾踐逆襲,最後時刻奮力一搏,創造瞭一個常見成語

對孫吳方麵而言,得到瞭荊州,吳國的實力得到瞭大大的提升

清華簡齣世,揭開夫差放過勾踐的真實原因,見好就收卻釀成大禍

夫椒之戰:吳國擊敗越國,卻放瞭越王勾踐,從而埋下瞭禍根!

麵對勾踐的屠刀,範蠡如何做到全身而退?或許這纔是他真正的智慧

越王勾踐臥薪嘗膽,打敗瞭霸主吳國,為何越國卻因此走嚮衰落?

同為吳國“雙子星”,為何伍子胥慘死,“兵聖”孫武卻頤養天年?

越王勾踐和王後雅魚,在吳國共同經曆屈辱,為何復國後雅魚要自殺?

一道詔令改變瞭唐末江南的格局,劉漢宏進攻杭州卻促使瞭吳越王錢繆的上位

勾踐滅吳百餘年後自己的後代也犯瞭和夫差同樣的錯誤

越滅吳之戰:勾踐消滅吳國,成為春鞦最後一位霸主!

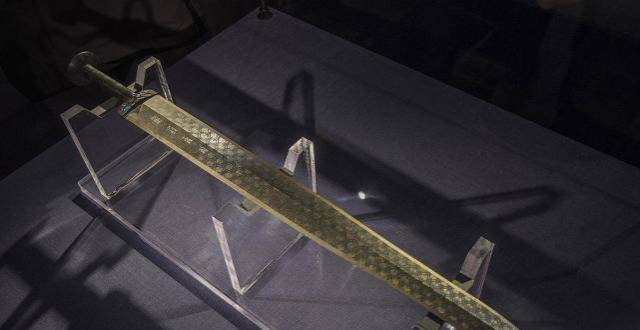

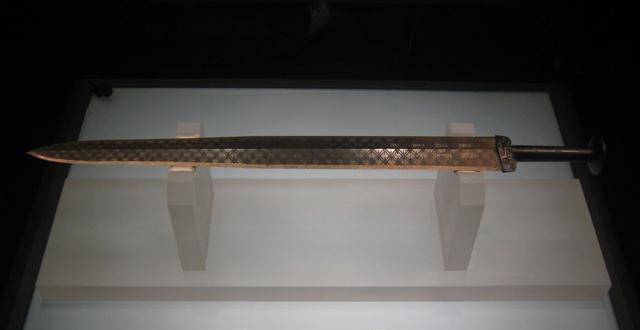

“越王勾踐劍”在X光照射下,發現神奇一幕,專傢看後:這不可能

勾踐臥薪嘗膽滅掉吳國,吳王夫差自殺前,為何一定要濛上雙眼?

夫差與勾踐的博弈:不是君子鬥不過小人,而是貴族打不過無賴

坐擁孫武伍子胥,吳國3萬大軍差點就滅楚,為何還被秦國插一手?

吳國夫差怎樣帶領軍隊南徵北戰,終得吳楚之戰的勝利

康熙故意在避暑山莊匾額上寫瞭一個錯字,300多年後無人能改掉

範蠡、西施幫助勾踐滅吳後,真的泛舟五湖而去瞭嗎?或有另一種結局

範蠡為何知道越王勾踐隻可共患難不能共享樂?

曆史不願記載,吳國坐擁長江以南,為什麼一夜間滅國?

吳國宰相伯嚭 禍國殃民 遺臭萬年

勾踐和夫差鬥瞭23年,200多年後,二人的後代握手言和,共反秦朝

勾踐滅吳後,盛極一時的越國,為何逐漸衰落瞭?

越王勾踐,臥薪嘗膽

勾踐復國後,雅魚王後為何自殺?

夷陵之戰蜀國慘敗,魏國為啥不趁勢攻打蜀國,卻選擇大勝的吳國?

越王勾踐劍能夠削鐵無聲?如果放到現在,甚至還不如傢裏的菜刀

劉備遭火燒連營慘敗,魏國為什麼不趁勢攻蜀,而進攻大勝的吳國?

文種此話有何魔力?越王勾踐聞言如打雞血,立刻重新振作起來

越王勾踐為什麼要殺範蠡與文種?爛牌好牌,會打都是“好牌”!

春鞦後期,一嚮默默無聞的吳國,為何能突然崛起呢?

勾踐臥薪嘗膽,曾國藩厚道老實?人有多隱忍,心就有多狠

讓吳王夫差與越王勾踐告訴我們,什麼是生於憂患死於安樂

“越王勾踐劍”為何能韆年不銹,考古學傢用X光一照,發現瞭端倪

春鞦末期,越國消滅吳國時,周王室為何不阻止呢?

範蠡勸勾踐:高手的對話,一句話往往幾層深意,稍有不慎前程盡毀

三國人物與酒:曹操煮酒論英雄,劉備酒後得意忘形,曹植醉酒誤事

如果三國放在今天,吳國是不是最強大的?魏國還敢吞並東吳?

越王勾踐為何能復國?不隻因為臥薪嘗膽,原來是這件屈辱的事