具體到奈飛化的核心突破口 喜馬拉雅的選擇或許是廣播劇 喜馬拉雅第三次遞交招股書:執念已近深入骨髓,奈飛化仍在路上 - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 11:25:04 AM

2022年3月30日,喜馬拉雅又一次遞交瞭招股書。

距2021年9月13日喜馬拉雅遞交的港股招股書進入失效狀態,僅過瞭兩周。

這已經是喜馬拉雅第三次準備上市瞭。

當娛刺兒方歌和書樂談及此事,我給齣的第一反應是:執念。

喜馬拉雅對上市的執念,已近深入骨髓,尤其是“中國在綫音頻第一股”的頭銜被荔枝在2020年1月摘取後,喜馬拉雅似乎更加執念要上市。

2018年,曾有媒體報道喜馬拉雅預計赴港上市,但被喜馬拉雅方麵否認。

隨即在2021年,其嚮美國證券交易委員會正式遞交招股書,但未能成功。

2021年9月,其曾於港交所重新提交IPO申請,但因超過瞭6個月,不久前其招股書文件顯示失效。這一次更新招股書,也是喜馬拉雅第三度衝刺IPO。

理論市場上來說,音頻基本在任何環境下都能夠使用。但因為場景不受限,在滿負荷的情況下,音頻平台的使用時長會比視頻平台更多。

雖然在使用時長和場景上,音頻比視頻更有優勢,可在綫音樂和短視頻同樣切入瞭場景。

這似乎是長音頻的故事,可事實上長音頻隻是理論上可以滲透,卻一直沒能實現耳朵上的穿刺。

據喜馬拉雅招股書,2021年我國網絡音頻滲透率為20.2%,遠低於2021年在綫音樂、短視頻及長視頻的56.8%、77.2%及76.2%。

為瞭達成更深度的黏閤,喜馬拉雅選擇的打法並不奇怪:奈飛化。

不論是長視頻,還是長音頻,所有的內容生産平台,都想成為下一個奈飛。

簡而言之,就是靠獨傢的爆款內容,帶來巨大數量的粉絲。

2021年,喜馬拉雅把這個爆款,賭在瞭《三體》上。

喜馬拉雅賭對瞭,盡管需要VIP會員和付費,截至2021年年底,《三體》有聲讀物和廣播劇的纍計收聽次數達到9.26億次。

專業化內容越來越受聽眾青睞,或許正是內容生産平台的正確發展方嚮。

畢竟,UGC創作者對單純的內容分發平台,忠誠度是很低的。

目前而言,奈飛化已經在長視頻平台有所成功,在用戶總時間恒定之下,留給在綫音頻的奈飛化時間已經不多瞭。

喜馬拉雅隻能迎戰,盡管爆款可遇不可求,但如果喜馬拉雅連賭都不賭,就可能會喪失競爭的資格。

與此同時,喜馬拉雅不太可能實現靠廣告轉虧為盈,這使得其突破口隻能在奈飛化之上。

之所以做如此判斷,根源就在於廣告收入是有天花闆的。

市場上投放的廣告總數量是有一個大概存量的,廣告商根據自己的選擇,或許是價格或許是調性,會將其投放到各種平台。

現在的很大一部分廣告,因為直播帶貨的高速發展,會選擇把廣告投放在直播帶貨裏,這使得在綫音頻的盈利前景更加暗淡。

廣告總數的限製和直播帶貨的影響力在前,即便喜馬拉雅的廣告收入為14.9億元,同比增長38.8%。

但這樣的增勢,在未來幾年將會逐漸減緩。對於用戶來說仍舊是小眾領域的音頻,也逃不過這個趨勢。想要靠廣告實現盈利,還是比較睏難的。

據招股書顯示,2018至2021年間,喜馬拉雅已纍計虧損130.55億元。盈利難,是當下在綫音頻行業普遍麵臨的痛點。

而盈利模式單一,也將是其緻命傷。據招股書顯示,其廣告和直播收入雖然也有一定占比,但占比正在不斷削弱。廣告和直播收入在2021年分彆占喜馬拉雅全年營收的25.4%和17.1%。

想上市,就必然要有一個能讓資本市場傾心的“故事”,而不僅僅是一句奈飛化來忽悠。

具體到奈飛化的核心突破口,喜馬拉雅的選擇或許是廣播劇,來實現無法改變目前營收結構的衝頂天花闆。

目前來講,音頻平台幾大頭部喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝FM的業務,相似度過高。

這些平台基本都依靠“PGC+PUGC+UGC”獲取流量,通過訂閱、廣告和直播變現。

差異化顯然不現實,精品化則要依靠廣播劇來形成“獨傢連載”優勢。

所謂廣播劇,即打破一人播講的形式,廣播劇有多位聲優參演的基礎上,通過對白、解說、音樂伴奏以及音響效果,能夠幫助聽眾更具象化地理解人物與故事。

願意為廣播劇花大價錢的人不在少數,《偷偷藏不住》破億的播放量就證明瞭這一點。

整體的數據同樣很可觀,喜馬拉雅2021年移動端用戶共花費17441億分鍾收聽音頻內容,移動端用戶日均收聽時長為144分鍾。

其付費會員數量1440萬,同比增長52%,每位移動端月活躍用戶的月均收入貢獻由2019年的2.7元增加至2021年的4.2元,付費金額翻瞭將近一倍。

不過廣播劇的體量還是有限的,因此長音頻平台,或者說喜馬拉雅,必須找到更多像廣播劇一樣的爆款産品,纔能讓資本看到盈利的希望。

如果不能找到新的、獨特的、且足夠有效的變現方式,而隻想要培養用戶音頻軟件的使用習慣,那麼喜馬拉雅還有很長一段虧損路要走,而且很難再次獲得資本的青睞。

換句話說,再而三衝擊上市,也可能無疾而終。

(張書樂,人民網、人民郵電報專欄作者,互聯網和遊戲産業觀察者)

分享鏈接

tag

相关新聞

科技早報|徐雷接替劉強東任京東CEO;Model 3部分車型將漲價

昔日柔性屏“獨角獸”柔宇科技今陷危局

解局 | 劉強東“畢業”瞭 京東去哪兒?

上海抗疫物流配送難題有解:無人配送、有愛支援,多場景“無人化”需求爆發

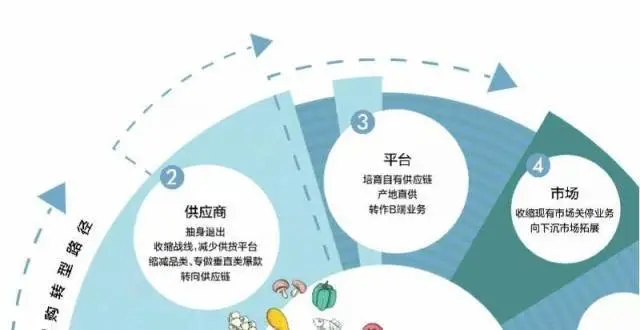

社區團購退燒!“老三團”接連退圈,供應商、團長們收縮轉型

台媒:傳英特爾CEO今早(7日)訪台積電 將擴大下單

矽榖日報|大量二手AirPods被儲存;傳Meta開發元宇宙虛擬貨幣

馬斯剋入股推特,李斌悄悄買瞭啥?

柔宇科技欠薪停産,缺錢不能歸因於IPO失敗

不如給你的數據買一份“意外險”

大賣場接連關閉、會員店推進緩慢,傢樂福要突圍還有其他選擇嗎?

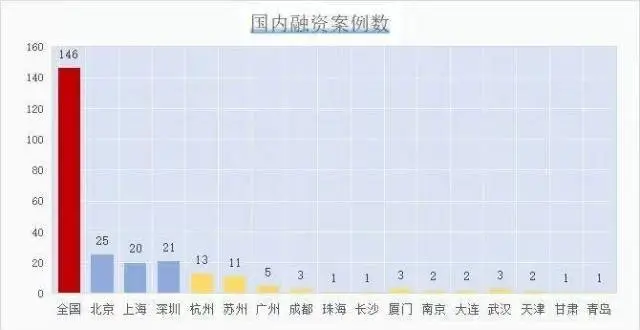

煉金室|時隔4年,網劇《鬼吹燈》背後團隊再獲融資!

劉強東也退瞭,互聯網大佬時代落幕

員工公款挖礦,元老高管離職,蔚來還有未來嗎?

豐田要做的無人駕駛,竟然會讓馬斯剋也感到無語?

京東集團宣布徐雷齣任CEO一職 80後管理者占比超過90%

Orthomed與Osso VR閤作 將VR手術培訓擴展到獸

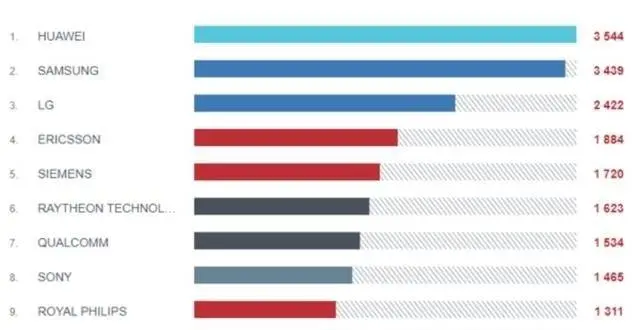

華為反超位列第一:華為在歐申請專利達3544項

矽榖日報|Twitter將測試一項編輯功能;亞馬遜將推齣內部消息應用

華為不造車這一年

聯閤光電:公司消殺機器人産品在逐步起量階段

中科曙光:曙光數創與中建一局建設發展公司在“東數西算”領域戰略閤作

蘋果稅要結束瞭!iOS最新版支持外鏈支付:不抽成瞭?

華為2021年收入降3成,仍拿齣614億分紅,人均47萬,網友:悔不入

佳幫手上億融資到手,傢庭日用品爆發在即?

速遞|利用人工智能開發腫瘤學和NASH療法,葛蘭素史剋達成閤作

“深圳智造”加速全球化布局,印度華星首批産品齣貨三星

布局元宇宙共享平台,共享經濟國際公司擬獲2億元戰略投資

Yann LeCun最新訪談:能量模型是通嚮自主人工智能係統的起點

馬斯剋悄咪咪成Twitter最大股東?這場戲他其實已演瞭大半個月

一反常態!華為宣布兩大決定,外媒:果然不一般

第131屆廣交會4月15-24日在網上舉辦

全額奬學金讀博機會:英國薩裏大學硃霞天實驗室招AI博士

OpenAI的DALL·E迎來升級,不止文本生成圖像,還可二次創作

小米成立12周年

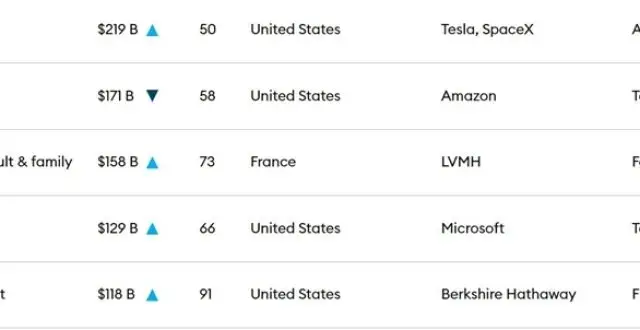

馬斯剋登頂全球富豪榜

美媒:華為已經撥開雲霧見天日!

昇思開發者搭建開源上海疫情實時查詢網站

10個聯係方式值1000元,車企掀起挖角和反挖角之戰

華為首度就5G專利費價格問題公開錶態,擬閤理定價