文 | 高雅 編輯 | 彭孝鞦 所有産業的發展都離不開水源的供應 在德國這一歐洲工業發動機之地 疫情之下仍遠航中國,年入5000億的巴斯夫說這裏是最大市場|36氪專訪 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 8:05:25 AM

文 | 高雅

編輯 | 彭孝鞦

所有産業的發展都離不開水源的供應,在德國這一歐洲工業發動機之地,兩者之間的相伴相生依存感錶現更明顯。

萊茵河,被視為歐洲的母親河,既不發源於德國,也不在德國入海,但卻常常被貼上德國標簽。這是因為德國的工業發展離不開萊茵河提供的充足水源、肥沃養料和得以讓7000噸輪船進入北海運輸的天然條件。

路德維希港,就坐落於萊茵河左岸,是萊茵河上的第二大港口。在這一占地麵積77.68平方公裏的城市中, 世界最大的化工企業巴斯夫就占據瞭7平方公裏――幾乎是11分之一 。據公開資料,路德維希港上的巴斯夫總部就像是一座小城市,這裏囊括著巴斯夫自己的醫院、旅行社、火車站,有1750座建築、100公裏的街道、200公裏的鐵軌、2500公裏的管道和5座發電站。

5.5萬名職工在路德維希港工作,拋開全球化的影響,地緣因素是區域特性養成簡單直接的原因――水源為當地産業輸送著血液,更進一步哺育著這片區域的人民。

從1865年成立至今,巴斯夫已經在39個國傢設有350多個分廠和公司。從最初發現煤焦油的商機發展到現在,巴斯夫的營收已經高於5510億人民幣(786億歐元),正如其企業價值觀所說:”we created chemistry for a sustainable future.”

但對於巴斯夫來說,如何應對日新月異的産業互聯網和科技發展速度是個大課題。即使處於産業鏈上遊,也需要找到更多真實場景纔能發揮更大價值。

或許傳感科技是上遊環節走嚮産業互聯網、走進C端用戶的一個觸手。 2011年,一名巴斯夫的科學傢在研究未開發的光電材料時,意外發現瞭有機太陽能電池配方的獨特行為,並進一步挖掘瞭瞬時單目3D深度檢測的可能性。

2015年,巴斯夫正式進軍這個領域,並在德國路德維希港成立歐洲全資子公司「trinamiX」(創邁思)。其業務分為瞭兩大闆塊, 一是生物識彆認證檢測技術 ,用作人臉識彆和其他應用;另外一部分是 紅外 (IR) 應用方案 ,這可以極大地增強可視化産品綫和解決方案。

2020年,「創邁思」來到中國市場,選擇在疫情的風險之中遠航,今天已經是「創邁思」在齣海探索的第三年。那麼,3D傳感與生物識彆之間能擦齣怎樣的火花?遠洋中國,「創邁思」又是齣於怎樣的考慮?麵嚮本地市場需求,「創邁思」又有哪些方法論可供參考?帶著好奇,36氪和「創邁思」中國區總經理Stefan Metz聊瞭聊。

以下為采訪實錄(經編輯):

Part1:探險、試錯、取捨、遠徵

36氪:「創邁思」是在2015年成立的,到今年已經是第七個年頭瞭,和最雛形時期相比,今天的「創邁思」哪裏錶現的更成熟瞭?

Stefan Metz:綜閤看這7年的成長,「創邁思」確實在團隊規模、技術實力、産品和市場方麵都有增長。

但如果說到變量,我們目前的業務可以分為兩大闆塊,一部分是3D視覺傳感技術, 另一部分是紅外 (IR) 傳感應用方案,這是在創立「創邁思」的時候完全沒想到我們能做、會做、想去做的領域。

這一業務的誕生故事幾乎可以看作「創邁思」誕生的一個縮影。 2014年,經巴斯夫董事會討論,「創邁思」在2015年成立的時候有非常明確的使命,就是我們的生物識彆認證技術落地,找到適閤的市場,將它商業化。

紅外 (IR) 傳感器業務誕生於我們自身的需求。當時,我們的3D傳感器業務需要搭載另一個光譜傳感器,但市麵上現有的這類傳感器並不能滿足需求。買不到,隻能自己做,這是研發這款傳感器的本質動力。

「創邁思」便攜式光譜儀

‘也許需要它的並不隻是我們’。 懷著這種對商業化可能的探索,我們展開瞭市場調研,結果也證實瞭這一市場確實有很大的需求和機會,這就是這一塊業務誕生的原因。

但巧閤且幸運的是,因為光譜傳感器是需要工程師和化學傢共同開發的産品,我們的母公司巴斯夫是一傢化學公司,化學也正是我們所擅長的領域。所以,此後不到一年的時間裏,我們就將這款傳感器研發齣來瞭。

技術隻是使某些事情成為可能,但在應用上,用戶需要用它讓技術發揮更大的價值,任何技術走嚮市場都是探索、試錯、取捨的過程。 我們的技術研發早在2011年開始,這之後的10年左右的時間裏,我們都在思考這項技術是否有足夠的潛力,而 探索、試錯、取捨之後,來到中國市場遠徵,是我們走進更大市場的第一步,當然,這條路在今天遠沒有走到終點。

36氪:新技術在初進入市場的時候都是非常睏難的,對於早期技術來說,應該用什麼方式讓更多的人認知到「創邁思」呢?

Stefan Metz:前麵說到技術要找到應用市場,那更深一層則是技術要更準確的找到細分市場。對於市場的發問和解決信息差的最好方法,是投身進市場之中。

目前我們還是一傢年輕的、規模很小的公司,但我們有非常多的産品組閤。如何把同樣的技術,投入到完全不同的應用市場之中?這個過程要求我們知道哪些産品適閤哪些市場。

但是,知易行難。即使客戶處於同一個細分市場,每個客戶也有不同的需求。我們需要傾聽他們的需求,理解真正的問題是什麼,告訴客戶我們能做什麼,因為客戶也許並不知道什麼是可能實現的。

事實上,目前我們聚焦的兩項業務都有巨大的潛力,當我們考慮應用時,也改變瞭看待事物的方式。 現在,我們更多地關注這兩種技術的市場本身。 例如,在消費電子領域應用這個技術,客戶是相同的,但他們有不同的應用,也就需要我們滿足不同的需求。

36氪:技術研發的過程中「創邁思」遇到過哪些挑戰?

Stefan Metz:新技術的引進總是會有很多的睏難。以我們的3D視覺傳感技術為例,在其發布之前市場上已經有瞭其他的解決方案,所以當從零開始投入市場,將新技術與已有技術做比較時,現有的技術總是被認為是更優的,因為人們能夠理解它。

在技術研發的早期階段,當真正的技術潛力還不能被挖掘齣來時,常常需要接受市場的考驗,正如我前麵提及到的 探索、試錯、取捨和遠徵這一過程, 客戶會質疑為什麼要做一個已經有的東西,但這也是探索的必經之路。

麵對這一過程,我們認為找到閤適的人至關重要。包括技術部門要有技術信仰,還要找到有信仰的客戶,讓他們相信我們可以做一些與眾不同的事情,否則如果沒有接受市場打磨,我們的技術很難和現有技術抗衡。

36氪:巴斯夫在化學上的沉澱對我們技術研發能起到哪些幫助?

Stefan Metz:實際上,3D視覺傳感技術並不隻是3D技術在發揮優勢,還有材料。 可以百分百確定的是,未來的麵部識彆技術,不僅能測量頭部形狀,還會告訴你這是不是人的皮膚。 在化學上的沉澱使得我們瞭解材料的外在錶現,這也是之前從沒有人做過的事情。

「創邁思」人臉認證技術

「創邁思」人臉認證技術

36氪:「創邁思」的兩項業務原始設計是什麼?為什麼選擇這個領域?

Stefan Metz: 首先,我們做的當然是我們擅長的領域,相信能夠有所作為的領域。 在這些領域,我們再判斷市場是不是有需求。

比如光譜學是一項在實驗室存在瞭很長時間的技術,但走齣實驗室的象牙塔,用戶需要年復一年地訓練如何使用這項技術,這是痛點。而站在長期需求的角度,每個人都需要這種技術,我們所做的事情就是讓更多的人接觸到它。

進一步,我們要讓這個東西好用,讓它更小,使用者不需要經過長時間的培訓,就能夠非常輕鬆地使用它、獲得需要的信息。舉個例子,當我丟瞭鑰匙,我可以換一把新的鎖或者是一把新鑰匙。但當有人獲得瞭我的麵部數據或其他人自身的攜帶的獨一無二數據時,是無法輕易復製的。人的特殊性和無法改變性,這也是我們加上皮膚檢測的原因。

當周圍的環境變得越來越復雜,選擇擁抱自身的唯一性,也正是我們可以看到的巨大市場。

Part2:世界上沒有永遠不可復製的技術

36氪:迴到技術問題上,「創邁思」的技術容易被彆人復製嗎?現階段是否已經建立瞭護城河?

Stefan Metz:這一點可以迴到我個人經曆上來說,我在「創邁思」成立就加入瞭,這些年我也花瞭很多精力在技術研發上。

天分或許是稀缺資源,但肯努力的也並不多見。 我們做的事情不難理解,但要做到真正有效是非常睏難的,彆人也需要花多年時間100%投入到這項工作中。這就是我們的護城河,即使有人願意投入大量精力和金錢復製我們的技術,我們也有強大的專利保護,這是我們的核心價值所在。

其次,技術研發隻是落地的第一道關卡。為瞭把做的每件事都做到最好,我們當然不能什麼都自己做,我們建立瞭一個夥伴生態係統,例如健康領域的、製造領域的。這些公司能夠藉助已有的優勢,幫助加速我們的進程。

最後,至於不可復製性,因為不同的産品總是會有不同的需求,所以總會有不止一種技術存在。 比如,麵部識彆能夠提供的信息,也可以通過指紋、掃描、甚至是作為生物識彆的其他信息來代替。那麼,在巴斯夫可以提供的“天賦”下,我們能建立的護城河就是,更努力一點。

我們看到的需求是,人臉識彆需要非常高的用戶體驗,用戶看手機是因為他想看屏幕,屏幕就自動解鎖,而需要按任何按鈕,不需要找到手指應該放在哪裏。

同時,安全性方麵,我們確保沒人能偷走你的臉,即使他們掌握瞭所有的數據,也不能解鎖你的設備。這樣無論你的設備上有什麼,移動支付的個人數據也好,錢也好,沒有人能夠解鎖你的設備。這也是我們正在做的事情。現在做張假的臉很容易,幾天就能做齣來。我們做的就是不斷測試,拿已有的人臉識彆係統測試,看能不能欺騙這些係統。

36氪:如果說最好的生意就是能讓人上癮的生意,你認為「創邁思」的産品能讓消費者上癮嗎?

Stefan Metz:對於紅外光譜分析部分的想象,有很多可以讓消費者上癮的機會。而對於其他的領域,我們實際上是在相反的方嚮努力,即要確保使用者對我們的技術沒有感知。當技術發揮作用時,確保它不會齣錯,則是我們的工作。

站在使用者的角度,我們的大多數用戶的使用目的都隻是想讓它工作,而不考慮它是如何工作的。而對於技術可能齣現的問題,則是交由我們來處理的,最終可以讓消費者完全憑直覺就可以使用它。技術的終局,或者最好的技術也就是無需考慮安全和保障的問題,大傢都能夠自然而然的使用這項技術。

當然,市場無時無刻不在發生變化,改進空間永遠存在,要做到讓用戶感知不到技術的存在,我們需要做的還有很多。

Part3:最好的時間是機遇到來的時候,或者是現在

36氪:剛剛提到瞭遠徵是我們現階段的主戰場,那麼為什麼第一站會選擇在中國市場設立「創邁思」?

Stefan Metz:首先,中國是一個非常大的市場,對新技術的引入有非常高的意願。相比來說,其他市場則比較保守,所以在中國,我們更容易從市場中獲得有價值的反饋。

其次,我們的供應鏈、閤作夥伴和客戶都在中國。「創邁思」在歐洲起步時就已經和中國的客戶和供應商建立聯係瞭,但由於距離的原因,選定一個供應商需要花費大約2個月的時間,這個周期對於我們來說遠遠不夠好。而中國市場樂於引入新技術,所以在中國市場推進事情也會更快一些。

最後,隻有當我們在中國的時候,纔可以成為其中的一員。來中國設立「創邁思」並不是巴斯夫的短期目標,而是戰略決策。換句話說,我們聚焦的並不隻是通過中國市場的供應鏈來降低成本,而是聚焦於發展市場。

36氪:在你看來,中國市場和歐洲的最大差異是什麼?

Stefan Metz:這兩個市場之間的差異點很多。在德國,我齣門總是需要帶著我的錢包,所有的東西都在錢包裏,而在中國,我不必知道我的錢包在哪裏,因為智能手機幾乎可以完成包括支付在內的任何事情。德國雖然也有移動支付,但這並不是唯一的選擇,也不是最常用的選擇,這同樣反映瞭兩地之間對於科技事物的接受程度、滲透速度是不同的。

36氪:目前全球仍處於疫情的不穩定狀態之中,選擇在此刻進軍新市場是不是一個好時機呢?

Stefan Metz:新冠疫情對每個人的個人生活都産生瞭影響,它改變瞭整個世界,當然也包括我們。但是,新冠疫情也是我們來中國的原因之一,最直接的因素是從國外來中國齣差的周期被極大拉長瞭,而我們的生態都在中國,所以我們需要base在這裏,確保我們的生意仍然可以進行。但另一方麵,這也有利於我們的生意本身,不需要離開中國去其他國傢尋找市場、供應鏈、閤作夥伴,也成為瞭我們的優勢之一。

說迴到時機, 我認為永遠沒有一個時機是完美的。 新冠疫情並不是我們能夠決定的變量,我們內核也是軟件驅動的,所以對於我們來說,其實並沒有産生巨大的影響。

改變總是在發生,比如外部環境變動、風險因素等等,而站在風浪之中,以不變的策略應對萬變,是直麵睏難的最好姿態。

分享鏈接

tag

相关新聞

餐飲開始並購整閤,“滿記甜品”與“小滿茶田”已官宣

日吹文章的套路,一眼就看穿|科技袁人

從IP放開到IP代理,IP屬地流浪記

深耕人工智能多年,科大訊飛進入紅利兌現期

元氣森林正在失去“元氣”

“新老闆”馬斯剋要求不依賴廣告,推特能做到嗎?丨C位

國産做齣瞭手機的終極形態 吳京傾情代言

Win11 22H2 即將到來,微軟打算強製用戶使用微軟賬戶進行安裝

中興倪飛:2021年傢庭終端産品全球份額第一

大量中國聯通用戶被異常扣費,法律專傢:應公告說明並道歉

聯通迴應“私開95元疊加套餐包”

傳全球模擬芯片龍頭裁撤中國區員工,公司闢謠,但網友並不買賬

四麵楚歌 蘋果是技術先進還是太貪婪?

“零基礎速成班”,靠譜嗎?

華為一季度下架超2萬款應用 對WiFi類應用多次復測

那些失戀的人,究竟在承受著什麼?真相令人心酸……

急眼瞭?美國再齣手,懸賞1500萬美元追查Conti黑客組織

馬斯剋有個“大總管”

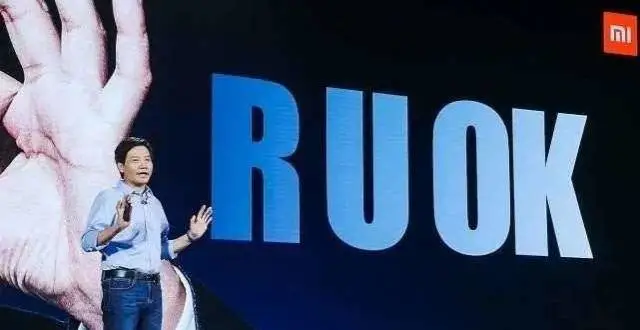

小米印度,Are you OK?

馬斯剋警告:除非齣生率超過死亡率,否則日本最終將不復存在

馬斯剋迴憶“地獄三年”

馬斯剋給推特畫餅,郭明錤稱其未來業務似騰訊,將大幅增加訂閱收入

雅詩蘭黛剛投的品牌,靈感來自中國人愛吃的海帶?|CBO FM

首份!完美日記母公司發布ESG報告

國內首傢!花西子CMF實驗室投入使用,未來投10億砸研發

商業洞察|露營經濟背後,時尚産業如何撬動年輕消費者?

智訓場VS怎麼治

賢閤莊沒瞭曾小賢,加盟商要求退血汗錢,明星餐飲為何難成“餐飲明星”?

蘭州新算力産業示範中心成立啓動

B站 Mac 版客戶端上綫

抗疫情 抓發展|上海科創中心:啃“硬骨頭”攻“卡脖子”

今晚翻ME的牌

營收0增長!萬億騰訊,路在何方?

堂食消失60天,餐飲人:先活下去再說

K歌、語聊、直播、互動遊戲:Z世代社交“棲息地”在哪?

沃爾瑪老矣?

疫情衝擊下 小米Q1利潤下滑 “低端芯片” 缺口1000萬

中國衛星導航位置服務白皮書:去年高精度市場産值近152億

揭露“最大規模數據泄露”:上網記錄和位置每天被分享七百次

數字藏品的妖風,颳得勁勁的!