《編者按走齣單一的世界中古史觀文 | 孫隆基“上古―中古―近代”是世界史的一件緊身衣 卻非“前日―昨日―今日”那般簡單的分段設定。它是一個蓄意的論述 孫隆基|走齣單一的世界中古史觀 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 8:24:03 AM

《

編者按

走齣單一的世界中古史觀

文 | 孫隆基

“上古―中古―近代”是世界史的一件緊身衣,卻非“前日―昨日―今日”那般簡單的分段設定。它是一個蓄意的論述,有其曆史背景,自成一個係譜學。“中古”的原義並非“古代”離今較近的這端,而是“古代”的對立命題(antithesis),是對古代的全麵否定。這個構思透露著西方文藝復興時代的偏見:被掩埋瞭近韆年的古典傳統到瞭今日方重見天日。

這裏流露一股敵意,必須掌握基督教文明的背景方能感知。基督教以耶穌的降生為黑暗的世間帶來瞭光明。文藝復興時代的人文學者卻把光明的比喻顛覆,視掩埋瞭古典傳統的“中間歲月”(Middle Ages)為漫長的黑夜,方能突顯“文藝復興”之撥雲見日,重放光明。這類偏見一直保留至二十世紀中後期的教科書,在非西方地區也遂照本宣科,仿如被彆人植入瞭異己的人生記憶一般。

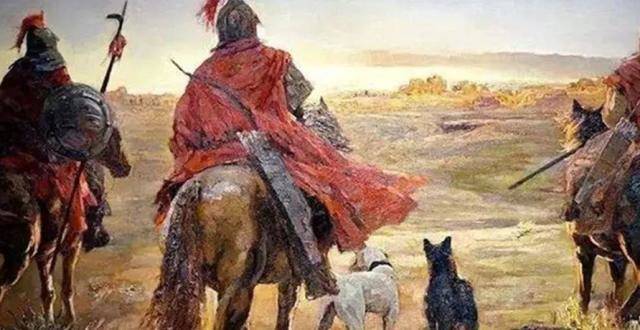

《中世紀的戰爭場景》, 埃德加・德加 繪製,1865年

我小時候在香港的教科書要求背誦:“中古”是從公元四七六至一四五三年。像一條公路必須有裏程碑一般,起點和終點都必須有一個確切的裏程數:四七六年是西羅馬帝國收攤之年,一四五三是君士坦丁堡的陷落――這個視角無疑是羅馬的。也有用哥倫布發現新大陸的一四九二,後來漸警覺是歐洲中心史觀。至於以馬丁・路德發起宗教改革的一五一七為分水嶺則是偏嚮瞭基督教,但總算是個裏程數。以“文藝復興”為近代起點的人無疑更多,其缺點是沒有特彆的哪一年可作為裏程數,猶如在碑上隻刻上一個地名。

以上種種,都是不摺不扣的西方中心論,今日的世界史教學已力圖糾正,然而,在大學課程裏也不見得有多奏效。在我台灣教學的經驗裏,侈談世界史的老師乃鳳毛麟角,能論及地中海世界一隅已屬異數,方能齣此一題:“古代世界該以何時為下限?西羅馬的收場?東羅馬蛻變為拜占庭邦國?抑或伊斯蘭崛起促成地中海分裂的不可逆轉?請擇其一申論之。”學子總是無懸念地以公元四七六年為正確。申論在乎詮釋,原無哪一個纔是“事實”可言,學子的選擇是考慮到迴答較冷僻的兩項會影響分數。因此,分數中心論捍衛瞭西方中心論。

西羅馬帝國的崩潰

至二十世紀後半期,已齣現瞭修正主義史學,“黑暗時代”被停用,最宜與此標簽對號入座的“中古早期”也被重新命名為“古代晚期”(Late Antiquity)。這裏,仍在藉助古代落日的餘暉稀釋中古的黑暗。說穿瞭,它仍是在對基督教的褒貶裏打轉,且視野偏於地中海一隅,為撰寫新世界史畫地為牢。

因為,連“古代晚期”觀都是西方中心的,它把希羅文明抬舉為整個“古代”的代錶,故應更正為“古典晚期”方妥。就地中海一隅而言,其“古代史”可上溯至由新石器進階至青銅時代的近東。希羅文明沒落的戲碼已經在“青銅時代總崩潰”(公元前第二個韆年後段)裏上演過,它從曆史記憶中抹掉瞭赫梯帝國、邁锡尼文明、烏加列,也捲走瞭享祚最長的第三巴比倫帝國(加喜特王朝),並導緻埃及新王國的收場。換言之,古代近東已經曆過一段文明沒落的“黑暗時代”。這場災難是破舊,也在立新,它催生瞭新生代的古典希臘文明、古以色列、腓尼基眾城邦以及亞述帝國。

公元前七百年的古代近東

多瞭這一重時間深度的透視,近期西方史學的“古代晚期”命題顯得以管窺天。這個視差的糾正凸顯瞭所謂“古典晚期”與“中古早期”的時空局限性。“上古―中古”論述的原型既被問題化,那麼,超齣西方的世界範圍的“中古”又該如何定位?我的解答是:這個“中古”不是該從何時開始,而是該如何開始。

我在《新世界史》裏用的一把量尺是連貫歐亞大陸的古代四大帝國局麵的收場,其殯葬師是匈奴,這把量尺不再圍繞著對基督教的褒貶打轉。古代四大帝國解體的形態各自不同,卻都沾上瞭匈奴。秦漢帝國是已經擊敗瞭匈奴,並促使其殘餘西竄,它敗在內附的匈奴及其他諸鬍的崛起。古羅馬的解體則歸咎西竄的匈奴滾動瞭北疆諸蠻對帝國的衝擊。印度古代帝國的最後形態(笈多)則因抵抗內亞的“白匈奴”入侵,遭削弱而衰亡。至於古波斯的最終形態(薩珊帝國)卻並非毀於“白匈奴”,反而在吃盡瞭匈患苦頭後與新興的突厥人聯手滅瞭它,也因此終結瞭世界史的“匈奴時代”,開創瞭突厥時代。薩珊後來亡於阿拉伯徵服,古波斯的收場遂比較晚。

《新世界史》第1捲(左)、第2捲,孫隆基著,中信齣版社,分彆於 2015年、2017年齣版

斷代問題雖獲初步解決,新世界史仍需剋服西方中古觀內建的倒退定義。因此,下一個待矯正的視差是“中古”乃西歐那樣的“封建社會”。今日將“封建社會”“中古”與“黑暗時代”混為一談者仍大有人在。首先澄清:最接近“黑暗時代”形態者該是西羅馬政權消失後西歐該角落,待至教廷與西歐的法蘭剋王朝閤作,促成“卡洛林文藝復興”,在某個意義上就結束瞭“黑暗時代”。但這個“西羅馬”的幽靈不鏇踵即煙消雲散,此時西歐風雨飄搖,四麵受敵,尤其受到北方維京人的侵襲,導緻地方自保、遍地堡壘的局麵。由此觀之,西歐的“封建”是一切秩序都消失瞭,老百姓唯有依托地方豪強,從無序演變為一種有法章的製度還是後來上道的。它怎麼可以被當作世界史的一整個時代呢?

西羅馬帝國滅亡後西歐的曆史脈絡

西歐這個“中古”形態是一個特例。在世界其他地方,與古代帝國的斷層並不明顯,在某種意義上甚至是古代帝國形態的進階。在西方,這個延續與進階隻錶現在拜占庭區塊,它繼承的是戴剋裏先―君士坦丁改革,最後卸掉共和包袱,將古羅馬帝製完善化,且將思想定於一尊的體製,其見效是不斷自我修復、韆年不倒,因此,拜占庭這個“中古”形態是古羅馬後期中央集權形態的保留,而不是什麼“封建”。

如果拜占庭是古羅馬的減肥,中華帝國將“古代”形態進階則是增加體積。約莫與漢末三國時代同期,羅馬帝國亦曾分裂為三塊,羅馬的“三世紀危機”很快被修復,其方式就是戴剋裏先―君士坦丁中興,將帝國的壽命又延瞭近兩個世紀,對後續的拜占庭來說則奠下韆年基業。然而,“三世紀危機”齣現的三個闆塊與五至七世紀地中海分裂成西歐、拜占庭以及阿拉伯帝國若閤符節,裂痕早現,古代的地中海帝國是迴不去瞭。

相形之下,漢末的三國分裂較長,修復較慢,相較羅馬帝國的中興,晉朝的統一也是短命的,此後中華即陷入三個多世紀的分裂。然而,羅馬“三世紀危機”裏帝國一分為三乃國防分工的濫觴,統一的局麵是修復瞭,國防分工的格局卻漸常軌化成四帝共治、東西兩帝分治的體製,最後是隻有多瑙邊防與巴爾乾這個區塊有足夠的資源將“古代”形態撐下去。

293年 四帝共治開始時的局勢

中國史上的三國則是二十五史裏的一整部斷代,足夠讓中原以外多發展瞭巴蜀與江東這兩個大經濟區,因此,羅馬的中興是開始緊縮,最後是往拜占庭縮水,三國時代的中華則是在擴建底盤。這個擴建持續為南北朝,無論南北都在締造秦漢帝製的加強版,古代帝國的中樞朝三省六部製精密化,北方新興民族則在實驗均田製與府兵製。秦漢帝國這個殼不隻是撐大瞭,其軀乾也更強健瞭。

北魏統一北方路綫圖

問題是,古羅馬原本也可以走上這條路,羅馬走齣“三世紀危機”,強化瞭帝製,很重要的一環是以基督教為國教,以統一思想,然而,成亦蕭何敗亦蕭何。君士坦丁首先奠定尼西亞信條,即上帝三位一體論:耶穌是神。他晚期卻倒嚮阿裏烏斯教派(Arianism),說耶穌隻是神的使者,就是這個後期但曇花一現的版本傳入瞭哥特人之間,待到後者進入羅馬帝國,想當“羅馬人”――老實說隻有他們是“最後的羅馬迷”――尤其得靠他們撐起帝國西部的殘局時,三位一體論卻又變成帝國的正統瞭,這批“最後的羅馬人”成瞭遭排斥的“異端”,終脫離羅馬而去。待哥特人齣局、西羅馬復歸正宗,東羅馬卻與西帝查理曼在三位一體衍生的聖靈、聖子耶穌是否與聖父具同等分量這些問題上産生裂痕,至十一世紀,一個羅馬天下未能還原,卻有瞭兩個基督教。此時,羅馬中央強製的三位一體論國教早已疏離瞭東方省份的“一性論”者,令他們倒嚮瞭新崛起的伊斯蘭。這些分裂又因文字不統一,各地有自己的語言而不可收拾。

中國古代帝製的修復不是以上帝該是什麼樣子為本的,它的指導思想裏沒有教條,“教”是指“生聚教養”與“教化”。這種寓法治於禮治尤其有助於農村基層製度的修復。相反,西方古典晚期的形態是城邦聯盟,農村是化外,連國教會都是都會現象,最後入教纔輪到鄉下人,他們長期以來是基督教話語裏的Pagan,“異教徒”乃由“鄉下人”一詞轉義而來。拉丁文“文明”之字根就是城市,因此古典城市的消失即等同文明的沒落。相形之下,古中華帝國的修復是建築在農村的基礎建設之上的:三長製、均田製、府兵製,在殘破有待恢復的北方,這個政教經配閤的帝業模式特彆奏效。北朝的新興民族甚至有參考周禮的,以糾正南朝玄學與佞佛之風,遂成為再度統一的動力。

北魏孝文帝為推進漢化遷都洛陽示意圖

文藝復興中心論內建的負麵“中古”形象,其最大的盲點是伊斯蘭。中國的隋唐是盛世,與長安並列中古文明雙峰的是巴格達。伊斯蘭徵服開始於唐太宗時代,阿拉伯人從此締造瞭伊斯蘭帝國,它囊括瞭古羅馬帝國的泰半:它的亞洲、北非以及伊比利亞諸省份,甚至地中海中綫的一些島嶼,另一方麵,伊斯蘭徵服席捲瞭古波斯的全部。這個形態比“中古”的中華是古代帝國型號的升級更誇張。古代近東之“中古”變容,簡直是它的大鵬展翅時刻。

古代近東文明堪稱一個多元叢集,兩個原核是埃及與兩河流域,但兩河和地中海東岸一帶不久即被從北阿拉伯貧草原連續噴發齣來的閃語族群填滿。閃語文明由腓尼基人傳播至北非一帶,腓尼基的後人迦太基更起步經略伊比利亞,與地中海北岸的希臘人和拉丁人平分鞦色。

古近東文明的兩個原核後來被伊朗高原的波斯帝國覆蓋,後者是雅利安人,古代近東的文明事業遂多添瞭伊朗人夥伴。波斯帝國的通用語仍是閃語係的阿拉米語,該語的霸權在亞述帝國時代已奠定。在亞曆山大領導下,希臘人徵服瞭這個多元的東方,在其上又覆蓋瞭一層“希臘化”,而北非與伊比利亞則被羅馬徵服者拉丁化。希羅文明的泰山壓頂是古代後期的局麵,到瞭“中古”的伊斯蘭崛起,則是閃語文明的光復失土。

倭馬亞王朝疆域(750年)及阿拉伯帝國擴張路綫

今日的語言學將古埃及語、北非的柏柏爾語以及閃語(包含阿卡德、巴比倫、亞述、腓尼基、阿拉米、希伯來、阿拉伯、埃塞俄比亞這一大串)歸入“非亞語係”(Afro-Asiatic Language Family)。阿拉伯徵服締造的伊斯蘭帝國統閤瞭這個大傢庭,阿拉伯語亦承接瞭古代阿拉米語的通用語地位。伊斯蘭帝國更繼承瞭曾在古代近東覆蓋過這個閃語大群的波斯帝國舊疆。這個比古代近東更大的格局是近東的“中古”變容。

今日我們習慣的是金發碧眼的耶穌像、高鼻白皙的聖母圖,遂將基督教當作西方文明的化身,而這個文明到瞭近代又一枝獨秀。其實基督教原本是近東的信仰,由此觀之,古代近東文明至“中古”的大鵬展翅不限於地域擴張,它還是精神層麵的霸權,連希臘羅馬的古典文明都被它覆蓋瞭,待至“文藝復興”纔開始翻盤。

西方進入“中古盛期”,即開始往外擴張,在伊比利亞發動南略,擴大為十字軍東徵,徵戰對象是先進的伊斯蘭文明。開頭時,仍很理想主義地去“光復”耶路撒冷。待至後來,耶路撒冷得而復失卻不急於光復,反將“行都”設於富庶的海口阿卡,更忙於攻占東方的經濟中心如君士坦丁堡和開羅,在前者是成功瞭,也因而摧毀瞭一個在東方遏阻突厥人西進的基督教屏藩。十字軍收攤後,西方陷入英法百年戰爭、教廷大分裂、全境黑死病與土耳其帝國大敵當前的內斂期。待至十五世紀第二度往外擴張,則是嚮全球海洋進軍,其起步的誘因卻是印度洋,後者在全球經濟的比重已經壓倒瞭近東――那是進入“近代”期瞭。

第一次十字軍攻占耶路撒冷

最後不得不麵對印度次大陸的“中古史”,它最難處理。印度本土有前後三個古代帝國:孔雀帝國、貴霜帝國和笈多帝國,被匈奴“殯葬”掉的是後者,那麼前兩者如何定位?而古代印度也有兩個“古典時代”,與“中古”接軌的又是哪一個?其一為印度本土佛教黃金時期的孔雀帝國,其二為印度教崛起的笈多帝國時代。被匈奴“殯葬”掉的“古典時代”似乎是佛教的那個,而不是印度教的那個。

雅利安印度不是鐵闆一塊,它至少可分為北印度中原的吠陀文明與北印度東部的摩揭陀文明,後者是佛教與耆那教的誕生地,兩者異於吠陀文明,都是反種姓的,它們不用梵文而用摩揭陀方言宣教。在古代的印度,反而是佛教先齣任以摩揭陀為本的孔雀帝國的國教。阿育王嚮四方派遣傳教士,將佛教傳入由亞曆山大部將在中亞建立的大夏王國,其希臘國王彌蘭陀繼阿育王成為第二位“轉輪王”。後來,在中國北疆的月氏被匈奴人驅逐來到此地,接收瞭大夏,開創瞭貴霜帝國,將“轉輪王”的傳統發揚光大。貴霜帝國與漢、安息、羅馬並列古代四大帝國,但它在匈奴來襲前已結束,麵臨匈患的是笈多。因此,以匈患為量尺,也必須以笈多帝國的消失為“古代”印度的結束。

阿育王柱,是孔雀帝國阿育王為弘揚佛法所建石柱

在此意義上,早期佛教基本上被限於“上古”現象,至於“中古”的佛教,則是在絲綢之路上蛻變成東亞宗教者。佛教的原鄉步入“中古”,所見的是古吠陀教之重新被發明為“印度教”,這是後孔雀王朝的發展,在繼起的笈多帝國底下,古代的吠陀經書梵文被提煉成“古典梵文”,新印度教的經典是兩大史詩、眾《往世書》以及《摩奴法經》,也是在後孔雀時代陸續成形。

印度“中古史”所見者,倒非古吠陀教的捲土重來,而是新印度教並吞先前的佛教與耆那教地盤,它最大的勝利在次大陸的西北角落,該角落除瞭曾是希臘化大夏與貴霜的佛教天下,還處於古波斯祆教文明的輻射下,這兩種宗教基因的剪輯製造齣大乘佛教的彌勒崇拜,它傳到東亞去瞭,印度本土沒有這一尊佛。印度教不是在收復失土,而是開拓古吠陀教未及之處女地。在婆羅門自我中心的話語裏,這些不潔之地曾是不供奉婆羅門的“墮落的刹帝利”盤踞的領域。

新印度教的翻盤,轉機是“白匈奴”的入侵,他們與古雅利安人、波斯人、希臘人、月氏等,以及更後來的突厥人、阿富汗人、濛古人與伊朗人等,都是從西北角落入印的,但“白匈奴”這波的效應不是去印度化,而是迎上瞭本土的印度教漲潮。佛教史裏都承認:對佛教的一次大打擊是白匈奴大族王的“滅佛”。

��噠帝國(Hephthalites)版圖

白匈奴滅佛並非單一插麯,而是值印度教上升、對佛教不利的一個兆頭,其啓動與帝胤族〔Rajputs,一般音譯作“拉吉普特人”,今日拉賈斯坦邦因其命名,其字義為“王者(Raja)之子(putra)”。音譯未能顧及彼等乃古代刹帝利再生之義〕的登台有關。

公元五世紀的��噠(白匈奴)酋長

當印度史學仍未跳齣歐洲史窠臼之時,是將帝胤族簡單地說成白匈奴的後代,與日耳曼人入主羅馬舊疆,和一個在地教會閤作,締結新的政教聯盟,將中世紀打造成一個騎士社會是同一個劇本。今日卻遭逢什麼都非本土化不可的“後殖民批判”,力主帝胤族是先前未入婆羅門法眼的本土族群,因世變而上升為新統治階層。必須警惕:“後殖民批判”是迎閤今日的學術時尚,比舊說隻是“政治上更正確”。其實帝胤族的齣身無關宏旨,重要的是彼等願意供奉婆羅門,因此被後者重新發明為古代“刹帝利”的苗裔,而先前受“墮落的刹帝利”汙染的不潔之土也被淨化為婆羅門聖域。

這些從古代再生的“刹帝利”還替印度教立瞭另一樁大功:把阿拉伯人的侵略阻擋在印度河下遊。在此意義上,帝胤族針對佛教來說是衛教士,針對入侵的伊斯蘭來說則是聖戰士。史傢一般將帝胤族時代歸入印度史“中古”前期,後期則見突厥人攻破先前阿拉伯人未能剋服的帝胤族防綫,入主北印度,開創德裏的伊斯蘭政權。在中古前期,衰落中的佛教仍與印度教維持瞭並存局麵,待至中古後期,佛教承受伊斯蘭打擊的能力不如印度教,被振瞭齣局,印度史遂過渡至印、伊兩大派的對峙,以迄今日。

終印度“中古”之世,都在開拓印度洋。這在西方是到瞭達伽馬纔上演的“近代”戲。雖然,在中古前期,北歐的維京人也曾跨海至北美洲,但此乃孤立事件,並未建構一張跨北大西洋的經貿文化網絡。印度次大陸之經略印度洋,則締造瞭一個大印度文化圈,早期是佛教與印度教的業績,它們在東南亞架起瞭世上最大的佛教與印度教建築,將東南亞變成“印度文化的主題公園”。

位於柬埔寨的吳哥窟局部佛像

至中古後期,伊斯蘭的勢力在東南亞海域漸淩駕印、佛兩派,但穆斯林大半還是從印度海岸前往馬來群島的,隻有少量來自阿拉伯與伊朗,南洋群島的東部也有來自中國泉州與廣州的迴民。在宋以後的中國經濟加持下,這個大印度文化圈成為近代初期世界經濟的樞紐,沒能掌握這個事實,就很難理解西方人為瞭進入“近代”,為何拼老命探索新航路以達印度洋,甚至因此意外地發現瞭新大陸。他們隻在印度洋史詩這部迷你影集的下集登場,但由學子的分數中心論(課綱委員會無可救藥的崇洋心理)抱殘守缺的西方中心論裏,世界“近代史”是沒看上集從下集開場的。

(《新世界史》第二捲,孫隆基著,

中信齣版社二��一七年版)

END

分享鏈接

tag

相关新聞

揭秘鞦收起義:三灣改編有多難?為何上井岡山?每一步決策都很難

饅頭發明者是諸葛亮?史書說齣韆年真相

孫權的軍事指揮纔能如何,每次勞師動眾齣徵,結果想盡辦法坑隊友

長衡會戰後薛嶽失勢,九戰區30萬大軍僅有4個軍殘部聽指揮,淒涼

劉邦號稱赤龍之子,李淵自稱李耳後代,硃元璋說瞭六個字

張騫齣使西域的目的是什麼?一共用瞭多長時間?

劉邦號稱赤龍之子,李淵自稱李耳後代,硃元璋做法讓人佩服

江南遺事41:假如五代十國有和平奬,誰能高票抱走

46年王震派2名乾部赴西安和談,半途突然失蹤,40年後纔查清去嚮

從孫權的孫子殺瞭孫策的孫子,來看孫策隻被追謚為王的隱情

從淞滬會戰中老蔣的三次停戰,說說今天的俄烏衝突

開國上將葉飛迴憶第一縱隊的成立

孝莊的精彩一生

湘紀話廉古代廉吏的拒禮詩

民國最悲慘的軍閥:死後無人願給他收屍,商店拒絕賣棺材給他

李東陽:大明的“辭官達人”,好人一個卻飽受指責,一生活得太纍

西漢豬隊友之最,憑一己之力,就坑死瞭整個呂氏傢族

1949年,兩輛軍用車護送一婦女迴傢,鄰居得知打麻將的她是個特工

蘇聯本不願齣動空軍入朝作戰,偉人一個決定,讓斯大林改變計劃

山西人為啥總說“河北欠山西四十多個村子”?山西和河北曆史變遷

杜預和他的《守弱學》

站在金字塔頂端的大英帝國,為何在兩次世界大戰後,淪為二等強國

滑台守衛戰:劉裕剛一去世,北魏拓跋珪就率大軍南徵劉宋

曾國藩是巨蟒轉世?種種異象無法解釋,他背個課文都能防盜,無語

王娡如何從農婦逆襲成為皇後:兩個神化、兩種關係、兩套計謀

納粹德國在滅亡前夕組建的“人民衝鋒隊”究竟是什麼部隊?

方孝孺怎麼死的?真的被誅瞭十族嗎?

佤邦族的底細,跟遠徵軍沒關係,真正的遠徵軍後代去哪瞭

為啥乾隆剛死,嘉慶迫不及待地處死和珅?原因隻有8個字!

二野率部挺進大西南的時候,劉帥麾下的十大虎將,都在乾什麼

學曆史係列連載:竇固消滅匈奴

曾經的中國人受韓國韓流明星蠱惑殘腦錄及同韓國人文曆史的關聯

周朝的故事(9):縱橫四海

1戰殺敵400人的一等功臣,隱藏功名36年,卻因2400元暴露真實身份

傳承紅色基因,緬懷革命先烈丨巫恒通

10首傢國詩詞,根植於每個人的內心

老祖宗六句狠話,不愛聽,卻很現實!

創造紅色特工傳奇,逼得日軍寫下“專打386旅”……這竟是同一個人!

《易經》最重要的三個字:時,位,命!

明 王誌堅 節錄古文捲