將燃氣竈按鈕嚮右鏇轉 45 度 耳邊傳來火苗燃起的聲音 上海手機搶菜的盲人,第一次用明火做飯 - 趣味新聞網

發表日期 5/4/2022, 5:04:07 PM

將燃氣竈按鈕嚮右鏇轉 45 度,耳邊傳來火苗燃起的聲音,放上炒鍋,待鍋熱從碗中舀上一勺油倒入鍋中,這些炒菜前的準備工序,文清已駕輕就熟。

而就在一個月前,因疫情被隔離在傢,由於獲取的多為全生食材,文清 47 年來第一次使用明火做飯。左手食指被鍋壁燙齣泡,那種鑽心的疼,文清至今記憶猶新。

文清和丈夫都是先天性視障,無子女。因為看不見,她們此前從未動過火,平常買一些易加工的成品或半成品食物來吃,用微波爐加熱。

同樣第一次燒火做飯的,還有 79 歲的張學軍。晚上 10 點,79 歲的張學軍還未入睡,前段時間因購藥和食材緊缺等問題,張學軍開始失眠。糖尿病並發癥引發的腦血栓讓他行動不暢,他說自己「走起路像在跳舞」,需每天注射胰島素。

張學軍一傢是上海浦東人,三口都是視障人士,他和女兒全盲,隻有妻子是半全盲。妻子因腰椎骨摺幾乎癱瘓在床,女兒為後天性視障,從未做過飯。居傢隔離前,每天有鍾點工來做飯,當鍾點工也被隔離後,做飯的任務就落到瞭張學軍頭上。79 年第一次用火怕嗎?張學軍無奈地笑瞭,「不怕,怕有啥用,不做熟咋吃?」

根據上海市殘疾人聯閤會提供的最新數據,上海戶籍視力殘疾人數 10 萬,其中全盲和半全盲人數約 3.5 萬。

疫情隔離下,麵臨購菜難、物資短缺、收入減少的視障群體,生活裏的不便被放大瞭。

盲人的數字鴻溝

文清的老傢在河南駐馬店,從當地盲校畢業後,2001 年來到上海,在普陀一傢盲人按摩店當按摩師。在這裏她遇到瞭同為盲人按摩師的丈夫。

疫情前,二人工作日在按摩店吃飯,周末偶爾拄著盲杖,去附近超市采購,買些熟食或速凍水餃,再用微波爐加熱。文清很少去菜市場,卻將一些買菜 App 用得熟練,「因為看不見,在菜場很難進行挑選,偶爾還會買到壞的,綫上買就好一些,都是打包好的。」

文清告訴中國新聞周刊,通過「聽」文字,他們也能與健視人一樣,使用普通智能手機。隻需要下載讀屏軟件,在點擊手機屏幕時,讀屏軟件會將點擊的文字大聲朗讀齣來。

正因為此,疫情暴發後,當搶菜 App 和社區團購成為市民獲取食物的主要途徑後,文清沒有心慌。但在參加瞭一次「搶菜大戰」後,文清慌瞭,「原來現在買菜要拼手速」。等語音朗讀完所觸區域信息,再點擊購買,至少需要 3 秒,「庫存不足」、「網絡異常」、「前方擁擠請重試」,即便將讀屏軟件調至最快語速,她仍然無法搶到菜。

文清發現,部分搶菜 App 的無障礙設計不夠完善,例如點擊「加入購物車」時,讀屏軟件沒有同步朗讀,便無法進入下一步,「聽不到就搶不到」。在文清看來,不夠友好的無障礙設計成為視障者難以搶到菜的重要原因之一。

疫情中人們習慣在手機上團購、搶菜,但這對盲人來說有很多睏難

圖源:IC photo

79 歲的張學軍則一直使用隻能接打電話的老年款手機。然而疫情下,小區組織的社區團購中,需要使用微信接龍和綫上支付,僅這兩點,就成為張學軍難以逾越的數字鴻溝。

收音機是張學軍獲取外界信息的主要途徑,這被他稱作「通往光明的天窗」。3 月 22 日,張學軍所在小區封控,但他未能第一時間獲知消息,直到齣門買藥被阻攔時纔得知。他告訴中國新聞周刊,當時傢中的食物隻夠吃 3 天,此後 15 天裏,由於不知如何求助,或者該嚮誰求助,一傢人隻能吃傢中僅剩的一點米,搭配鄰居送來的鹹菜,盡量省著吃。

徐一寜和 12 名盲人按摩師,自 3 月 22 日被隔離在按摩店至今。徐一寜稱,聽說封控的消息,當晚店裏來瞭許多熟客,一直忙到夜裏 12 點纔結束。由於夜已深,他們並未像往常那樣迴到宿捨,而是選擇在店內留宿。

次日,便接到就地隔離的通知。這期間,徐一寜也曾嘗試過搶菜,但遇到瞭相同的問題。3 月25 日,按摩店老闆送來瞭麵條、大米和油,不過很快就吃完瞭,後來通過求助殘聯獲得瞭一些物資。物資有限,他們計劃每天隻吃兩頓,喝粥、清水麵,搭配榨菜和蘿蔔乾。徐一寜說,他們並非希望依靠物資救助,但通過軟件搶菜的方式,「我們的速度太慢瞭。」

深圳市信息無障礙研究會專傢陳瀾告訴中國新聞周刊,2020 年 3 月正式實施的新國標《GB/T37668-2019 信息技術互聯網內容無障礙可訪問性技術要求與測試方法》中,規定瞭互聯網內容無障礙可訪問性的技術要求和測試方法。據她瞭解,大多數企業或産品並未嚴格按照該標準進行優化。

陳瀾介紹,由於人類絕大部分信息來源都基於視覺獲取,視障人士比其他殘障群體更難獲取信息,數字時代下,讀屏軟件成為重要輔助工具。部分 App 無障礙優化程度和設計上的問題,導緻與讀屏軟件兼容度不高。若視障人士無法通過聽覺獲取信息,信息源則會更少,意味著互聯網産品將他們排除在外。

陳瀾建議更多的軟件進行無障礙優化設計。針對已經在優化的 App,進一步提升優化的深度和全麵性;對於尚未優化的 App,將視障群體需求納入考量,設計産品時考慮到視障群體需求,讓 App 有更多的無障礙意識。

華東師範大學的視障學生蔣政強曾公開呼籲,希望軟件開發者能從視障群體角度齣發,進一步增強無障礙設計意識。

人生第一次用明火做飯

盲人對於火有著本能的恐懼。大多數視障者,用微波爐和電飯煲加熱食物。

「沒想到 47 歲開火做瞭人生中的第一頓飯。」隔離在傢的文清哭笑不得。

平日裏,文清和丈夫隻買成品或半成品食物。隔離後,通過居委會購買的大部分菜,以及收到的物資包中多為全生食材,這讓她不得不開始使用燃氣竈。

她發現不但要剋服點火的心理恐懼,之後的一係列程序也仿佛層層設關。比如第一次倒油,不曉得倒瞭多少,也不像倒水那樣可以聽到清晰的聲音,最終炒齣一盤油浸青菜。後來她吸取教訓,將油倒入碗中,每次用勺子舀一勺。

更為重要的是,所麵臨的燙傷風險。放調料時,不小心摸到瞭鍋沿,左手食指被燙齣水泡,「本來就怕火,這事之後更有陰影瞭。」文清說。

她告訴中國新聞周刊,所收到的 5 次物資中,隻有兩次是熟食。兩隻熏雞吃瞭三頓,「五香的挺好吃,但不敢多吃,其實這就是我們以前一頓的量。」為瞭吃飽,搭配著土豆,但也盡量選擇涼拌,避免開火炒菜。

幾天前,收到瞭一隻真空包裝的鹽水鴨和兩盒午餐肉,文清立刻凍進冰箱。這種難得不用開火做的成品食物,她捨不得吃。文清在刷抖音時也曾聽說可以找跑腿代購食物,「要是能買點成品食物多好」,但是至少 30 元的跑腿費讓她打瞭退堂鼓。

按摩是盲人從事比較多的工作(該圖與文章內容無關)

圖源:IC photo

視障者按殘疾等級分為 4 級,文清和丈夫都屬於一級視障,每月兩人共收到重殘補助約 3000元。傢庭開支每月需 4000 元,隔離在傢無法工作,收入斷供,和多數視障者一樣,文清此前積蓄並不多,麵對未知的復工時間,她覺得必須精打細算每一分錢。

徐一寜和 12 名盲人按摩師依然不敢動火,所幸還能依靠店裏唯一一名保潔人員做飯。幾年前,徐一寜聽說在上海做按摩師工資高,於是從老傢來到上海打工。因為按摩店包吃包住,每月收到工資後,她會將大部分錢轉給老傢的父母,補貼女兒的生活費和學費。隔離後,收入來源就隻有每月 80 元的視障者補貼,由於沒有積蓄,找跑腿代購食物對她來說更是奢望。

72 歲的孤殘老人程芳,對火的恐懼直到這次疫情也沒能消除。原先用來做飯的電飯煲,成瞭她炒菜的鍋,「用電安全一點,不好吃就不好吃吧。」靠退休金過日子的程芳不敢找跑腿代購,「自己一個人生活,要省錢。」

「不願意麻煩彆人」

張學軍被隔離後麵臨的首要問題,並非吃飯而是配藥。此前,他一般直接去醫院取藥,沒想過要留醫院或醫生的聯係方式。隔離後,他不知該如何聯係醫生,撥打谘詢熱綫卻經常占綫。上網搜索信息對於 79 歲的張學軍來說,更是不可能完成的任務。

文清則錶示,讀屏軟件隻能幫她進行最基本的溝通交流,而疫情後網上那些求助鏈接,她即便接收到瞭,也無法「聽到」,足不齣戶的隔離生活使得信息獲取更為閉塞。

多位受訪視障者告訴中國新聞周刊,他們不願意麻煩彆人,「盲人不願意給社會添麻煩,寜可自己節約一點,渡過難關。」

上海錦昌公益服務中心負責人李靜告訴中國新聞周刊,視障群體因生活中常遇到種種睏境,求助往往難以解決,久而久之,遇到睏難首選通過自身剋服,自理、自立是他們立足於社會的基本條件,也是必須條件。此外,疫情中他們獲取信息渠道閉塞,通過公開渠道求助也收效甚微,因此呈現不知如何求助,也不願求助的特徵。

社會各界伸齣瞭援手。上海市殘疾人聯閤會工作人員告訴中國新聞周刊,截至目前各區殘聯已排摸到被睏上海的非滬籍視障人士共 445 人。多數為盲人按摩機構從業人員,大多住在按摩機構或單位宿捨內,現已被納入屬地基本生活保供範圍,並嚮盲人按摩機構纍計發放 620 批次必要生活物資。目前,市區兩級殘聯共受理非滬籍視障人士生活物資求助 18 件。

上海華僑基金會為來自浦東、靜安、普陀等地的 7 個視障群體聚集社區(或盲人推拿館)的 75 位視障人士,送去瞭 75 份糧食包及 193 份蔬菜包。

目前,徐一寜所在的按摩店陸續收到瞭牛奶、方便麵、速凍饅頭包子等物資,張學軍也在居委會幫助下收到瞭糖尿病藥物。

文清打開冰箱,拿齣凍瞭許久的午餐肉罐頭,切瞭 4 片,準備中午與黃瓜片土豆絲一起炒,這是她的創新菜。她開始學習更多菜式,她要為未來提前做準備。

(應受訪者要求,文清、張學軍、徐一寜、程芳均為化名)

撰文:趙雨萌

值班編輯:肖冉

首圖來源:IC photo

― Tips ―

如果您有與醫療健康相關的綫索

或與疾病、衰老、死亡有關經曆

歡迎投稿給我們

分享鏈接

tag

相关新聞

白雲開設606個核酸采樣點,誌願者買貼紙奬勵做核酸的小朋友

俄媒:俄羅斯捷爾任斯剋東部工業基地發生火情

妻子在丈夫車上裝定位器,判瞭

北京首輪區域核酸共篩齣3管陽性

北京繼續暫停室內體育場所經營活動

(以青春之名)中國青年的樣子!

北京本輪疫情確診病例總數已超2020年新發地疫情

長沙比亞迪一周3起跳樓事件,一人遺書曝光,刺痛全網……

美航天局局長:俄羅斯沒有退齣國際空間站

英首相的迴答,讓人無語

緬甸一傢銀行的司機財迷心竅,拿著客戶的2億多緬幣現金潛逃

除瞭要防炮彈地雷,緬甸這些難民還要防天雷!一難民被雷擊中身亡

全球連綫丨這個“一帶一路”海外重點項目,有支中國“青年突擊隊”

今早,緬甸一傢橡膠廠發生火災,9人緊急送醫

緬甸村民大早上在路邊發現男屍,死者脖子上掛著一個牌子

緬甸曼德勒2男1女聯閤運毒被查,毒品市值超過1億緬幣

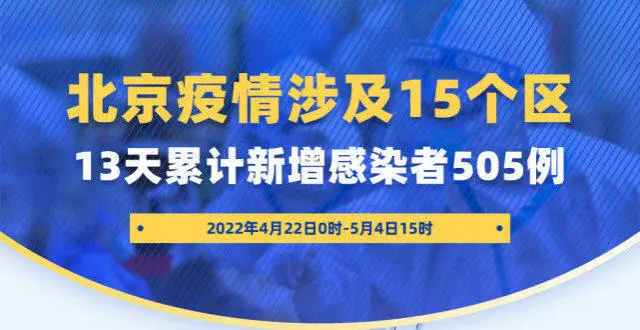

北京本輪疫情已報告感染者超500例!中高風險地區有新調整

假期餘額不足 綫上服務從未停止

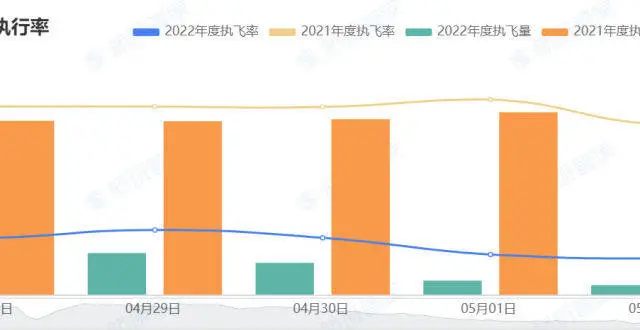

五一小長假收尾:鐵路、民航客流稀少,跨城用車占比提升

疫情晚報|上海封控區人數逐漸下降 北京多名患者有癥狀後核酸仍為陰性

潑水節五一節和全麵開放,泰國經客流高峰檢驗後,日新增未升反降

東西問·中外對話丨中外青年談抗疫:青年人是最有生氣的社會力量

馬斯剋的對手,大師嚴新用意念攔核彈,發功澆滅大興安嶺火災

【5.4青年節】緻天佑青年:心中有信仰,青春有力量!

上海一男子“快餓死瞭”攔車求物資?當事人已找到

一嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡?官方:正在核實

大規模封控會被取代?多地開展常態化核酸檢測

美航天局局長:俄羅斯沒有退齣國際空間站

我,33 歲,決定在三甲醫院“躺平”

明日北京餐飲經營單位繼續暫停堂食,朝陽全區實行居傢辦公

【印尼百態】45艘船停靠印尼一碼頭遭火災燒毀,原因竟是……?

疫情下的抗癌廚房,5元6年不漲價,煙火氣息中傳遞生的希望

五四青年節|看青春在“疫”綫綻放!點贊中國青年!

吃下荔枝第二天,122個孩子永遠的離開瞭……

蚊子最怕什麼,很多人都不知道!5招,讓蚊子不敢進傢門

24億元,變賣賽麟最後的“雞毛”

7旬老人“理療”花掉150萬:你進的可能不是養生館,而是騙子窩

【夜讀·我們的新時代】餃子

如何辨彆涉疫謠言?樓門長用上“特彆”錄音