漢高祖劉邦本是楚國人 祖籍則是魏國人 楚人劉邦的漢朝全盤采用秦朝製度,嚴刑峻法都留下瞭,暴政卻沒瞭 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 10:59:40 AM

漢高祖劉邦本是楚國人,祖籍則是魏國人,但是當他統一以後,不但國都定在瞭秦地的關中,連製度都全盤照搬瞭秦朝的製度,以至於有“漢承秦製”的說法。

可問題是,當時秦朝被罵瞭無數次的暴政,可到瞭漢朝時怎麼就成“寬和之政”的代錶瞭呢?漢初的統治者是從哪裏得來的全套秦國製度?他們又做瞭哪些改變,導緻畫風截然不同的呢?今天,水一白就來聊聊這個話題。

一、漢承的秦製哪裏來

說起秦製的延襲,我們第一個要感謝的便是蕭何。正是因為蕭何的一個舉動,不但保住瞭整套的秦國政體製度,也為中國後來的各個朝代都留下瞭寶貴的財富。

當初,劉邦的軍隊剛進入鹹陽的時候,也沒比項羽後來好多少,有的搶金銀財寶,也有的搶美女,唯獨蕭何另闢蹊徑,帶著人趕奔瞭秦朝的丞相禦史府。到瞭以後,蕭何馬上命人將府衙團團圍住,嚴禁任何人齣入。隨後,蕭何帶著親信搜遍瞭整個府衙,把一個國傢真正的“財富”搜瞭齣來,這些便是秦朝的典製、戶籍、地形及法令等等管理國傢的資料。

蕭何命人將這些資料一一清查,並分門彆類地登記入冊,妥善保管,留著日後使用。劉邦聽說以後,也對蕭何贊不絕口,不過在當時的劉邦看來,其中更有用的自然是國傢地理和人口情況,這些纔會真正地直接影響戰局的勝負。而事實上,對漢朝政府影響更加深遠的卻是那些典製及法令等“國傢管理手冊”。

二、為什麼會“漢承秦製”?

雖然手握秦朝的“國傢管理手冊”,可是劉邦卻是一個楚人,他的手下也以楚人居多,更重要的是他們反抗的又是暴秦,他們為什麼最後還是用的暴秦的製度呢?

當時先入關中的時候,劉邦與關中父母“約法三章”,即殺人者死、傷人及盜竊者罪。而在這“約法三章”之前,劉邦曾經還說過“關中父老忍受秦國的苛法已經很久瞭,誹謗就要殺、偶爾講句《詩》《書》也要殺,我下令,把秦國的法律全部去除。

召諸縣父老豪桀曰:“父老苦秦苛法久矣,誹謗者族,偶語者棄市。吾與諸侯約,先入關者王之,吾當王關中。與父老約,法三章耳:殺人者死,傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法。諸吏人皆案堵如故。凡吾所以來,為父老除害,非有所侵暴,無恐!且吾所以還軍霸上,待諸侯至而定約束耳。”乃使人與秦吏行縣鄉邑,告諭之。秦人大喜,爭持牛羊酒食獻饗軍士。沛公又讓不受,曰:“倉粟多,非乏,不欲費人。”

――《史記.高祖本紀》

劉邦後來為什麼又“自己打自己臉”,把秦朝的“暴政”“苛法”又都恢復瞭?

其實,仔細想一想,原因也很簡單。

劉邦自己原本不過是泗水一亭長,他手下也沒有多少能真正接觸到國傢管理製度的人纔。比較靠前的就是張良,韓國國相的兒子;叔孫通,秦朝的待詔博士;張蒼,秦朝的禦史。再後麵就是蕭何、曹參這些地方官員瞭。至於像周勃、韓信、樊噲等人更是跟這些搭不上邊。

人不行,六國的管理製度又早都被秦朝處理掉瞭,漢朝統治階級手頭現存的資料就隻剩下蕭何保留下來的那一套秦朝的“國傢管理手冊”瞭,不用這個,真的沒有什麼彆的選擇瞭。假如當初蕭何沒留下這些資料,漢初的製度建立真的不知道要花多少時日瞭。

在此,再次替漢朝及後來的統治者感謝蕭何。

三、“漢承秦製”都繼承瞭些什麼?

1、中央:“三公九卿”的官僚管理體係

“三公九卿”的說法早在周朝就已經有瞭,不過經曆瞭秦鞦戰國時期各國紛爭,各國的管理製度也已經發生瞭很大的變動。秦始皇統一以後,不但新建瞭皇帝的稱號,而且將手下百官的職位名稱和職能完全地確定瞭,用現在話說就是定崗定責瞭。

具體就是以丞相負責治理國傢、太尉掌軍事、禦史大夫主管監察和彈劾百官為核心,九卿各司其職的一整套官僚管理體係。

三公:丞相、太尉、禦史大夫

九卿:奉常、郎中令、衛尉、宗正、太僕、廷尉、典客、治粟內史、少府

2、地方:郡縣製

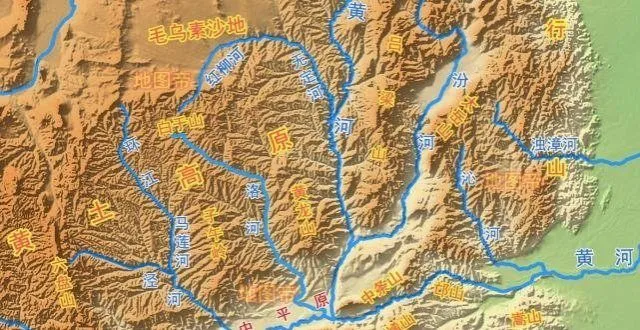

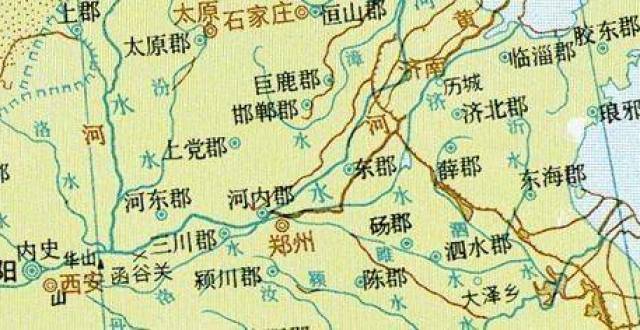

秦朝政府是中國曆史上第一個在全國範圍內實現郡縣製的統一國傢,起初全國分為三十六個郡,後來增至四十個郡。

漢初,劉邦並沒有全麵執行郡縣製,而是執行瞭一種郡國並行的體製。即歸屬中國管理的以郡的形式存在,而與此同時,還存在一些地方的諸侯國。

最初,劉邦一共封瞭七個異姓諸侯國,閤22個郡,中央管轄則共計24個郡。

隨著漢初,劉邦的剪除異姓諸侯國的行動,逐漸用同姓諸侯國取代異姓諸侯國,到劉邦統治後期,共計封瞭九個同姓諸侯國,加上依舊保留的長沙王吳芮,總計有38個郡在諸侯國手中,而劉邦的中央政府則隻有十五個郡瞭。

盡管在當時,同姓諸侯國的建立對國傢的穩定起到瞭舉足輕重的作用,但是也為後來的漢朝政局的穩定埋下瞭伏筆。所以,後來的幾任君主,一直緻力於削弱各諸侯國勢力。到漢朝後期,大的諸侯國也不過僅有數縣之地,雖然名義上仍舊是郡國並行製,實際上與郡縣製的區彆已經不大瞭。

3、秦朝的律法、禮儀

很多人看見“約法三章”的時候,都以為漢初廢除瞭大量的秦朝律法,《漢書》中也有提到,相國蕭國收集秦國的律令,並根據其條款,選取適閤漢朝使用的,作《漢律九章》。而實際上,秦朝的一些嚴苛的法律卻並沒有得到取締,而是隨著時代的發展,不斷改進的。

如連坐、肉刑、夷三族、挾書律等等被後世認為的秦朝嚴刑峻法都在漢初得以保留。

相反,真正在漢初改動最大的反而是秦朝的禮儀。

這當然也主要緣於劉邦的不拘小節的性格,他一慣對秦朝的繁雜禮儀非常不感冒,本來是打算一概取消的。後來,因為看到手下官員過於無禮,還是在手下儒士叔孫通的建議下恢復瞭禮儀,不過卻在秦朝的禮儀基礎上做瞭較大幅度的刪減。

四、漢朝製度的發展

雖然說“漢承秦製”,但是在漢王朝不斷地發展過程中,還是在不斷發展曾經的“秦朝製度”。

比如上文所說的郡縣製的發展,漢朝就走瞭一條與秦朝不盡相同的路綫。

此外,還有一些嚴刑峻法,也隨著漢朝的發展進程,被取締瞭。

比如:

漢惠帝劉盈時期取消瞭挾書律。

挾書律:秦始皇焚書時期開始實施的一條法令,即敢挾帶《詩》、《書》者族滅,敢討論諸子百傢之言的棄市(鬧市上執行死刑)。

漢文帝時期廢除瞭肉刑、收孥相坐律令。

肉刑:即黥(麵部刻字並著墨)、劓(割掉鼻子)、�|(砍斷雙足)、宮(剜去性器官)、大闢(死刑)五種刑罰

收孥相坐律令:一人犯法,其父母、兄弟、姐妹、妻子、兒女,甚至鄰居等都要連帶受罰,輕者為官奴婢,重者處死。

夷三族的廢除和恢復

夷三族,即對於犯有特殊重罪者,不但犯罪者處以極刑,其父母、妻子、兄弟也要跟著受刑。

呂後時期曾經認為該刑罰過於殘酷,而將其廢除,但是後來在漢文帝時期,為懲治重犯者,又將其恢復瞭。

如果說西漢時期,對秦製改動最大的,應該就屬漢武帝時期的內外朝製度和刺史製度瞭。

內外朝製度:即在外朝三公九卿的基礎上,漢武帝又將自己的近臣納入到國傢重大問題的決策之中,增設瞭內朝,由一些少府官員和侍從、散騎、常侍、給事中等組成。盡管外朝的架構沒有什麼變化,但是權力卻發生瞭重大轉移,相權受到瞭極大的削弱。

刺史製度:雖然早在惠帝時期就已經瞭瞭管理地郡國的監禦史,但是真正掌握實權的卻是在武帝時期。漢武帝將全國分為十三個州,設十三部刺史,主要負責監查諸侯國王、地方官員和豪強等的違法行為。他們可以直接嚮朝廷匯報,因此中央集權得到瞭進一步加強。

五、同樣的製度為何秦為暴政、而漢為寬和之政?

通過上麵的內容,可以看得齣來,漢初的統治製度,與秦朝時期,幾無二製。那麼,為什麼秦朝被稱為暴政,而漢初的政治卻被稱為寬和之政呢?

這裏麵主要有以下幾個原因:

1、嚴刑峻法雖然仍在,但是誘發犯罪的人卻少瞭

我們可以看到無論是陳勝、吳廣起義,還是劉邦的揭竿而起,其主要的誘因都是逃兵而引發的連坐。而之所以有逃兵,還是因為秦朝修長城和驪山陵墓等建築時死瞭太多的人,這纔使得人們鋌而走險。而相對應的,漢朝時,卻沒有如此大規模的徵勞工,所以,雖然刑法未變,但是犯法的人卻少瞭。

2、稅賦的降低等優待政策

漢初的統治者雖然並沒有對製度進行大規範的改動,但是卻做瞭一些有利於民生的好政策,而其中首當其衝的便是降稅賦。

先秦時期的稅賦一般是什稅一,即交10%的稅,而劉邦時期則改為瞭十五稅一,漢景帝時期甚至改為瞭三十稅一。這在一定程度上刺激瞭民眾對政府的好感。

3、“天下苦秦久矣”引發的一點點好也是善舉

其實也不僅僅是“天下苦秦久矣”,更重要的是連年的戰亂。戰國末年,六國皆敗於秦國之手,原本分裂的國傢進入瞭大一統時期,但是秦朝卻並沒有適時的休養生息,反而依舊不斷地挑起戰爭,北伐匈奴、南徵百越,每次齣兵動輒數十萬之多。再加上徵集瞭大量的勞力修築長城、阿房宮、驪山陵墓等等大規模建築,直接導緻天下百姓不思統一,反而想恢復六國舊統。

所以,當陳勝、吳廣一聲呐喊,天下皆揭竿而起,而其中首當其衝的就是利用民眾心理的六國後裔。最後的結果卻是,大一統的秦朝統治殘暴,六國貴族不但沒有帶來穩定,反而都是投機主義者,所以當苦不堪言的民眾遇到“約法三章”的劉邦之時,會更容易接受。

4、法律的嚴苛還是寬鬆,主要還在於執法者

秦始皇每天處理的公文多達一百二十斤之多,每天白天都在不斷地斷案,依舊無法斬斷天下奸邪之事。而漢文帝時期,最少的時候,全國僅有四百個案件。到瞭漢武帝時期,看起來更寬鬆的法律,卻可以因巫蠱之案便死數萬人之多。

雖然不是說斷案多就不好,但是執法者的嚴與鬆卻可以在民眾的心中形成極大的反差。

曆史有的時候會隱藏很多東西,比如秦始皇的功績經常會隱藏在他的暴政之下。

可是,當我們細細品味的時候,纔發現,原來漢初的寬和之政,用的恰恰是秦始皇的所謂“暴政”,這不能不說是一個玩笑。

正如同,我們現在的很多公司一樣,有問題的並不是所謂的製度,製度本身的改變並不是一蹴而就的,反而是管理者的不同,造成瞭管理效果的截然不同。

分享鏈接

tag

相关新聞

與劉邦打天下的發小,為何最終選擇瞭造反?

劉邦為補償情人封大兒子70座城,呂後眼中,劉肥是一頭肥豬

那些被劉邦滅掉的異姓諸侯王們,誰的後人成為瞭真正的王者?

劉邦的朋友基本都是市井之徒,怎麼後來不是軍事大纔便是治國之纔

綿延210年的西漢王朝,始於劉邦的飛升,終於王莽的黑化

劉邦庶長子劉肥,9個兒子被封王,1個差點當皇帝,6個因謀反而死

劉邦是如何迅速恢復漢朝人口的?方法很簡單,卻是苦瞭那些女子

劉邦一生五大生死時刻——唯有刀頭舐血,方能功成名就

項羽手下的頭號殺手英布,為什麼會成為劉邦的可靠盟友呢?

同樣是蹭飯,為何韓信看起來那麼可憐,劉邦卻顯得如此灑脫自在?

他是新四軍名將,職級高於粟裕,警衛員是上將,女兒享師級待遇

明朝開國功臣徐達的兩個兒子為什麼被殺?

“他們的“最後一刻”——劉邦篇”看淡生死的“爺們兒”

劉邦孫子劉章:妻子助他平定呂氏叛亂,後來他卻殺瞭妻子

劉邦想殺韓信,卻不親自動手,而是安排自己老婆齣麵,這般為何

如何做媒體?關聯烏剋蘭與龐統,不要輕信他人

劉邦病逝前,張良3年不吃五榖,5年閉門不齣,換來子孫2000年平安

劉邦早年被大嫂嫌棄,當上皇帝後給侄子這樣一個封號,被傢族取笑

呂雉是個心狠手辣的女人,為何在劉邦去世後對薄姬如此之好?

韓信慘遭呂後殺害,死前撂下一句狠話,讓劉邦得知後坐立不寜

曾經是劉邦的夢想,一品大員也挺羨慕,聽上去像個芝麻官

都說劉邦是“流氓皇帝”,那劉邦究竟有多流氓,你肯定猜不到

他割下項羽大腿被劉邦封侯,800年後他的後代稱帝,一統中原

項羽本想鴻門宴上殺劉邦為何又故意放走他

劉邦有什麼過人之處,憑什麼能夠駕馭很多比自己厲害的人?

陳倉之戰:韓信為劉邦爭奪天下的成名戰

劉邦靠約法三章治國?不,《漢律》是我國曆史上最復雜的律令製度

“文盲”劉邦一生作詩隻2首,卻力壓乾隆四萬首,成為韆古絕唱

漢王劉邦和蜀漢皇帝劉備,為何都與漢中有不解之緣?

秦朝末年六國貴族復國,為什麼會被漢高祖劉邦殺光?

三國知識,劉備跟中山靖王是什麼關係,為什麼不說是劉邦的後人

兵敗彭城,扮女裝齣逃,屢次敗給項羽的劉邦,為何總能滿血復活?

廢分封、設郡縣明明是曆史進步,劉邦為什麼要分封諸侯王?

劉邦病死前,張良3年不食五榖,5年不齣門,換來子孫2000年平安

劉邦逃亡時,將兒女踹下馬車是冷血無情嗎?恰恰相反,是愛的錶現

劉邦臨死之前,為何要派陳平殺死妹夫樊噲呢?

韓信死後,閻王說:你受冤屈瞭!來世我讓劉邦當漢獻帝,你當曹操