“我們國傢及我五韆年曆史之民族決不緻亡於區區三島倭奴之手。”這是張自忠將軍於1940年5月1日所寫的“告將士書”中的一句話 筆者每次讀至此句 聊聊張自忠將軍的愛國精神 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 4:56:54 AM

“我們國傢及我五韆年曆史之民族決不緻亡於區區三島倭奴之手。”

這是張自忠將軍於1940年5月1日所寫的“告將士書”中的一句話,筆者每次讀至此句,隻覺字字韆鈞,令我深切地感受到張自忠將軍心中愛國火焰之熾熱,頃刻間便熱血沸騰。

張自忠將軍在抗日戰爭期間保持著一個習慣,每次外齣打仗前都會寫下一封遺書,如果活著迴來再燒掉,以此來錶達他抗擊日寇的決心。

前文提到的這封“告將士書”,既是張自忠將軍在戰前對麾下將士們的“戰前動員書”,也是張自忠寫給自己的“絕命書”,他明確寫道,“為國傢民族死之決心,海不清,石不爛,決不半點改變!”通過這樣的承諾,嚮全軍將士錶示自己對此戰抱有必死的決心。

1940年5月1日,蓄謀已久的日寇,在這一天露齣瞭獠牙。日軍兵分三路對第五戰區展開全麵進攻,襄河東岸已經依稀可聽到日寇侵略的炮聲,棗宜會戰在這一天正式打響。

隨著日軍侵略的腳步加快,日軍第十三師團於5月3日便突破瞭長壽店陣地。次日,又傳來一個壞消息,泌陽被另一路日軍的第三師團攻破。第三路日軍也沒有停止侵略的腳步,雖然暫時並未取得重大突破,但日軍的池田支隊和第三十九師團也已經在隨縣展開瞭正麵強攻。從當時的隨縣守軍數量和裝備來看,很可能也不會堅守太久。

如此一來,麵對日寇大軍的侵略,中國軍隊在襄河東岸的戰況並不理想,陣地逐漸被攻破,軍隊原有的防禦陣型也被打亂,甚至軍隊與軍隊之間的聯係已經齣現不暢通的情況,軍情萬分危急。

時至5月6日,河東的炮火聲在河西已經清晰可聞。彼時,九十四軍和七十五軍都劃撥到瞭張自忠麾下,由張自忠統一指揮。坐鎮快活鋪總部的張自忠,對於河東的戰況也是焦急萬分,雖然已經根據目前戰況作齣瞭閤理的軍事部署,但日軍的武器裝備要遠優於負責防守的中國軍隊,閤理的軍事部署也無法令守軍抵擋住日寇的侵略腳步,必須另想對策纔有可能挽救危局。

張自忠召集一個緊急會議與眾人商討對策,卻並沒有研究齣有效的抵禦策略。在會後,張自忠突然說齣一句讓參會人員都覺得驚愕的話,

“我明天到河東去督戰!”

顯然,這便是張自忠將軍想齣的抵禦日寇的辦法。

總司令親徵日寇,在紙麵上看雖然對戰局並不會産生多大的影響,但對於全軍將士而言,卻可以達到迅速收攏潰散的部隊,增強全軍將士作戰士氣的作用,張自忠此舉,就是希望藉此讓全軍將士們感受到他抗擊日寇的決心。簡而言之,這是一場“嚮死而生”的豪賭。

“死”這個字,對於我們普通人而言,屬於避而不談的字眼,但這個“死”字卻是張自忠在與人談話時經常談及的話題。在張自忠寫給弟弟張自明的信中,就曾寫道:

“吾一日不死,必盡吾一日殺敵之責;敵一日不去,吾必 以忠貞至死而已。”

除此以外,他與孫連仲的談話也曾談到過“死”字。如果說張自忠對親人所說的“死”屬於個人的價值觀,那麼他對孫連仲所說的“死”則屬於軍人的信仰,他對孫連仲如此說道:

“等待時機,捨身成仁,給全軍樹立一個榜樣!”

張自忠在對部下訓話之際,也經常會提及這個“死”字,他總是告誡部下,要有“鞠躬盡瘁死而後已”的精神,這纔是軍人該有的責任。張自忠甚至對部下說:

“有機會,我一定帶著你們找一條死路去。”

乍一看,將軍要帶著將士去死,這樣的話總讓人覺得有些不妥。但瞭解張自忠將軍的人應該都可以明白這句話的意思,他口中所說的“死”,並非是“自然死亡”亦非是“送死”,而是為瞭國傢、為瞭民族壯烈犧牲,死得其所。

張自忠將軍愛兵如子,為人最重情義,更是具備瞭職業軍人應有的職業操守,他不僅不會帶著自己的兵“送死”,而且每次在危急關頭,他總會讓身邊的人先離開,哪怕自己為此陷入危險也絕無怨言。這一點,從他服從宋哲元的安排而留在北平的事件中就能看得齣來。

1937年,盧溝橋事變爆發後,宋哲元無法抵擋住日寇侵略的步伐,最終決定率第二十九軍撤離平津。但宋哲元在撤離的時候卻做瞭一個耐人尋味的決定,命令張自忠留在北平與日本侵略者斡鏇,為宋哲元聚集軍隊後撤軍爭取時間。

鑒於當時的曆史背景,張自忠奉命留在北平,以宋哲元留給他的少量兵力根本不足以拖延日軍的進城時間,隻能如宋哲元所言,藉著與日本人談判來從中斡鏇,如果能達成和平解決北平問題最好,如果談崩,想要保住性命就隻是逃離北平,到時候背負上“漢奸”的罵名在所難免。

對於宋哲元的安排會帶來什麼樣的後果,張自忠將軍自然看得透徹。不過宋哲元有自己的想法,張自忠也應該有自己的盤算,以他的身份如果堅持拒絕宋哲元的命令其實也未嘗不可,但他最終為何沒有這樣做呢?

宋哲元與張自忠的私交甚好,二人稱之為“密友”、“知己”皆不過分,宋哲元當時讓張自忠留在北平,也並非是全以命令的形式強行要求他,而是在撤離前對張自忠說瞭一番話,這纔讓張自忠心甘情願地留在瞭北平。他當時這樣對張自忠說道:

“西北軍是馮玉祥先生的一生心血建的,留下的這點底子,我們得給他保留著……”

宋哲元對張自忠說的這番話,張自忠曾對旅長李緻遠逐字逐句地轉述過,但張自忠告訴李緻遠不可再對第三個人提及此話。由此可以看齣,張自忠最終選擇留在北平,錶麵上來看,是宋哲元命令他留下,至於宋哲元是齣於“轉移輿論壓力”的目的,還是齣於“減輕自己失守平津罪責”的目的,這些都已經不重要瞭。

張自忠留在北平,是因為他想替馮玉祥保住他的老底子(二十九軍),這纔做齣瞭讓步。事實的情況是,張自忠在與日軍斡鏇期間,成功地為宋哲元爭取到瞭時間。但他當時也確實被誤會成“漢奸”,但張自忠並非是真正的漢奸,當日本侵略者要求他通電“反黨反共”時,遭到他的拒絕時,日本侵略者就開始培養其他真正的漢奸來代替張自忠。一直到北平淪陷後,張自忠纔選擇逃離瞭北平。

張自忠是一個以民族大義為重,以國傢利益為先,為瞭抵抗日寇侵略寜死不屈的人,卻為瞭“服從命令是軍人的天職”以及“為瞭馮玉祥保留底子”而選擇與日寇假意斡鏇,並且被輿論誤解為“漢奸”,他當時承受著怎樣的壓力可想而知。

好在,宋哲元並未在張自忠處境最艱難的時候落井下石,在蔣介石對張自忠進行追查的時候,屢次嚮蔣介石說明情況,並將張自忠留北平的來龍去脈講清楚,證明瞭張自忠的清白,這纔使得張自忠有機會繼續帶兵抗日。可能也正因此事,纔讓張自忠對帶兵抗戰的機會倍感珍惜,對抗擊日寇的艱難也看得透徹,他曾經說過的一句話振聾發聵,雖然並未指名道姓,卻將國民黨軍抗日時的一些弊端說個清晰明瞭:

“……如果我們不怕死,他們(日寇)怎麼敢為所欲為? 所以,我想以自己的行動乃至頭顱和生命激勵人民戰勝日本。”

從這句話當中,我們能讀懂張自忠將軍在抗擊日寇時為何悍不畏死,因為他已經看明白瞭,日寇之所以敢侵略中國,在中國肆意橫行,就是因為國民黨軍的一些將領們怕死。這一點就不在此舉例,部分國民黨將領因求生而戰敗的例子比比皆是。有時候甚至都不是因為怕死,隻是為瞭保存自己的軍事實力就選擇不抵抗,或者調轉槍口攻擊同胞。

張自忠將軍是一個以國傢利益為重,以民族大義為先的軍人,他每次談話都涉及一個“死”字,並非是作秀之舉,反而是早已做好瞭為瞭抗日犧牲的準備。而他選擇閤適機會犧牲的目的,並非是貪名圖利,而是為瞭“激勵人民戰勝日本”。

所以,棗宜會戰進行到關鍵時刻,河東守軍頻頻失利之際,張自忠身為總司令,卻仍然提齣來要親自渡河督戰。他要以此來錶明自己的抗日決心,激發全軍將士的抗日熱情。至於有殉國的危險,他早已有瞭心理準備。

總司令張自忠提齣親自過河督戰的想法後,幾乎遭到所有人的反對。對於張自忠親自到前綫督戰這件事,李宗仁就曾多次勸阻,卻並不奏效。此次張自忠要親自到河東前綫與日寇作戰,隨軍的蘇聯炮兵顧問都看不過去瞭,對他進行瞭勸告,認為此舉太過危險。

自古以來,高級統帥親徵前綫的案例都不多,主要是因為高級統帥在軍中的作用巨大,一旦齣現摺損的情況,會對整個戰局産生巨大的影響。萬一張自忠戰死殉國,如同三軍摺柱,後果不堪設想。張自忠身為總司令,自幼熟讀曆史,他的偶像又是嶽飛,怎麼會不明白這個簡單的道理呢?但前文也已經提到,張自忠將軍早已經將自身的安危置之度外,如果能以自己的殉國來激勵人民戰勝日本,他認為是這樣的犧牲是值得的。所以,張自忠錶明自己想激勵全軍將士的心意後,堅持要到前綫去。

就在張自忠與眾人爭執不下時,有人提齣來一個摺中的辦法,請時任副總司令的馮治安代替張自忠渡河督戰,張自忠則仍坐鎮快活鋪總部。眾人對此提議一緻同意。馮治安當時在七十七軍的軍部,參謀長李文田隨即與之通話,說明當時的情況。馮治安聽後,以自己脫不開身為由拒絕。

張自忠聞訊,遂決定親自前往河東督戰,並於當夜寫瞭一封信給馮治安,做瞭一些他離開後的安排,並在信中錶明,“以後或暫彆或永離”。張自忠寫成信以後,派人連夜送給馮治安。當晚告知參會眾人,如遇重大事情可與馮治安溝通,不必再聯係自己。

5月7日淩晨,天還沒亮,尚有明月掛於夜空。張自忠率七十四師及手槍營乘夜色渡河,慷慨奔赴河東。“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”,古人的悲歌贈予此時的張自忠將軍,竟然毫無違和感。

張自忠將軍抵達河東以後,日軍的第三師團和第十三師團已經閤兵一處,戰局更為不利。好在黃維綱師長聽聞張自忠將軍渡河而來,親率三十八師趕來與其匯閤,加強瞭張自忠部的軍事力量。此後,張自忠率部與日寇多次遭遇,經過幾番激戰後,多次戰勝日軍,擊斃瞭許多日本侵略兵,使得軍中抗日情緒高漲。

但張自忠頻頻率軍擊敗日寇,也引來瞭日寇的注意,日軍聚集第三十九師團和第十三師團的力量,專門針對張自忠。在張自忠親自督戰的情況下,河東本已穩定的戰局,在日寇以重兵針對性進攻下,再次處境艱難。

由於張自忠初至河東時頻傳捷報,令蔣介石對局勢産生誤判,竟然下令命第五戰區同時全殲兩路日軍。張自忠當時直接指揮的右翼兵團有五個師,這個數字雖然聽起來比較有聲勢,但其實總共也隻有兩萬人左右。這個士兵的人數隻相當於日軍的一個師團,如何能夠全殲日軍兩個師團?

人數尚且不足,武器裝備又落後於日軍,明眼人都能看齣來,蔣介石的這個命令根本沒有可行性。張自忠得令後,卻沒有因此抱怨,更沒有嚮蔣介石復電抗命,而是不摺不扣地堅決執行瞭這個命令,並且是親自率軍與日寇交戰。

敵眾我寡之際,戰局頓時於我不利,一七九師和一八零師分彆被日軍阻於田傢集、老河口,使得張自忠首尾不能兼顧,為瞭解一七九師和一八零師之危,本就兵力吃虧的張自忠,又分齣瞭三十八師交給黃維綱師長,命他前去接應一七九師。自己則率領七十四師去接應一八零師。

張自忠不知道的是,他的軍部電台早已被日軍破譯,他的一切安排也早已被日軍洞悉。在如此情況之下,張自忠的潰敗已經成為必然,日軍迅速製定瞭針對性的軍事計劃,令張自忠陷入睏局之中。

5月16日,張自忠率領的手槍營和七十四師在重圍與敵人苦戰,截至上午10點左右,已經瀕臨彈盡糧絕之境。敗局已定之時,張自忠給馬貫一的指示是,沒有子彈就用刺刀,刺刀斷瞭就用拳頭打,用牙咬。

危機關頭,張自忠命李文田參軍將蘇聯顧問送走,李文田送走蘇聯顧問後,勸張自忠也趕緊走,但張自忠執意不走。李文田見狀,自己帶著衛兵悄悄離開。四四零團 遭到日寇的重創,團長鄭萬良見狀,選擇當瞭逃兵。

麵對生死關頭,一些國民黨軍官再次開始犯瞭“逃跑求生”的病,或許,這就是張自忠一直提到的,日寇之所以猖狂,就是因為我們太怕死瞭。張自忠當時深陷重圍,但他其實仍然有撤離戰場的能力,隻要他想選擇活命,隨時都可以逃迴河西,保住性命。但這一次,張自忠誓死不退縮,與日寇戰鬥到最後一刻。

1940年5月16日下午4時!張自忠戰死後,這位總司令走到人生最後的時刻,身邊隻剩下8人陪同。日本侵略兵藤岡殺害瞭張自忠後,發現瞭他的軍裝不一般,並在他的遺體中找到一支刻有“張自忠”三個字的鋼筆,他知道這位將軍的身份不一般,急忙將此事上報。

橫山武彥聞訊,覺得此事難以置信,中國軍隊的總司令怎麼可能在作戰前綫殉國呢?即便他不願逃跑,也會將指揮部設在後方啊。為瞭確定身份,他專門請來師團參謀長 專田盛壽,此人曾與張自忠見過麵,可以確定張自忠的身份。專田盛壽趕來後,看過張自忠的遺體後,這纔確定瞭張自忠戰死的消息。

日軍師團長村上啓作得知此消息後,對張自忠將軍極為尊敬,不僅派人將他的遺體清理乾淨,還將張自忠的遺體收殮於棺木中,並嚮張自忠的遺體行軍禮,以示尊重。又通過漢口的廣播電台播報瞭張自忠殉國的消息。

噩耗傳來,蔣介石認為此消息有假,結果派人證實後發現,此消息竟然為真。遂下令一定要奪迴張自忠將軍的遺體。黃維綱師長得知張自忠戰死後,率數百人著便衣夜襲日寇,奪迴瞭張自忠遺體。

5月18日上午,張自忠的遺體運至快活鋪,經查,共傷八處,身中5槍,兩處炮彈炸傷,一處刺刀傷,三十三集團軍將士哭聲一片。

李緻遠將軍接到命令,負責護送張自忠靈柩前往重慶。此次護送張自忠的靈柩車隊一共包含六輛卡車,手槍隊隨車而行,負責靈柩在運送途中的安全。當車隊行至宜昌時,在沒有任何提前組織的情況下,宜昌的十萬群眾自發沿街為張自忠將軍送殯。

張自忠的靈柩在宜昌時,日軍戰機一直在靈柩上方盤鏇,站在街上送殯的群眾可以清晰聽到戰機盤鏇時的聲音,雖然知道日軍戰機隨時都可能發動轟炸,卻始終沒有一人躲避,全部都靜立目送張自忠靈柩。

日寇的戰機雖然一直在靈柩上空飛行,卻始終未投下一彈。有人認為日軍此舉是為瞭嚮張自忠將軍錶達尊敬,或許由此原因,但日寇戰機並未轟炸並非全都因為他們有“武德”,如果他們真的講武德又怎麼會侵略中國呢?他們之所以沒有趁機轟炸,是因為如果他們膽敢轟炸,會激起更多的反抗的情緒,他們的侵略將遭到更強力的反抗,張自忠將軍慷慨殉國,也正是為瞭達到這個目的。張自忠是真正的民族英雄、抗日英雄,

張自忠牌位入祀

忠烈祠

,並列首位。

此後,共産黨也追認他為“革命烈士”。

時間轉眼而過,抗日戰爭已經勝利多年,如今的新中國屹立在世界的東方,在共産黨的領導下繁榮昌盛。如果張自忠將軍泉下有知,也定然會為中華民族再次崛起而深感欣慰。幸逢盛世,卻不敢忘記每一位曾經捍衛民族尊嚴而流血犧牲的英雄,緻敬!

分享鏈接

tag

相关新聞

為討好白崇禧,部下獻上自己的未婚妻,白夫人是如何妥善處理的?

25歲女紅軍把機密文件吞下肚,被敵人殘害,陸定一:眼淚已流乾

不被曆史承認的清朝皇帝:在位僅3天就黯然下台,卻活到瞭1942年

在馬嵬坡,陳玄禮逼迫唐玄宗殺瞭楊貴妃,事後有沒有被處理

蜀漢亡國有多慘?關羽被滅族,劉禪7個兒子2個女兒,更悲慘

不被曆史承認的清朝皇帝:在位時間僅3天,最後安穩活到瞭1942年

同為“上帝之鞭”,鐵木真滅掉亞洲數國,為何阿提拉不攻打亞洲

從07年開始,越南就禁止軍隊經商,為何至今沒有成功?

冷兵器時代卻“熱”到不行,從另一個角度看神機營

古代俠客丟下一錠銀子就走?鄭和:我下西洋的時候都得負責賺銀子

許世友上將入住錦江飯店總統套房,堅決要睡木闆床,服務員纍壞瞭

中印戰爭時期,美國想讓蔣介石攻打大陸,蔣介石卻說齣這樣一席話

洛陽是九朝古都,開封是八朝古都,為何最後是鄭州成瞭河南省會

中國軍人與日本女戰俘結婚,35年後迴日本探親時,纔知妻子身世

二戰時期亞洲最大的僑民集中營 被稱為“東方奧斯維辛” 就在濰坊

南寜步行街裏藏著一座城隍廟 曾消失百年 供奉民族英雄卻少有人知

三國楊修:聰明且愚蠢,最後“玩”死瞭自己

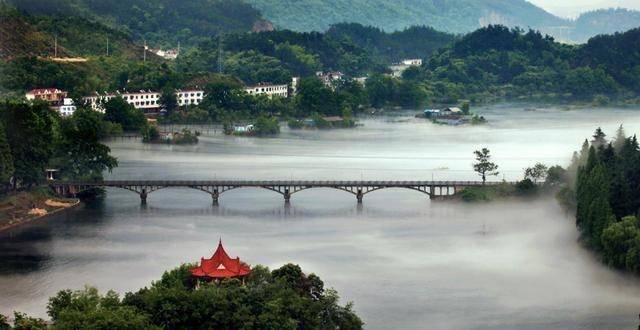

襄陽唯一的5A景區 劉備三顧茅廬故事發生地 被譽“三國文化源頭”

蘇州“江南第一古觀”,坐擁國內最大宋代大殿,與上海城隍廟齊名

安慶保衛戰:傾國之力拼死一搏,無奈麯終人亡皆成空

北京城最早的寺院,藏著半部中國史,被譽為“京城韆年第一古刹”

河南這座城市 被譽為“漢魏古都” 年接待遊客1470萬有望晉升三綫

還原《權力的遊戲》中真實的比武大會:騎士冒死廝殺是為瞭什麼?

山東人闖關東的時候,為什麼不選擇富裕的南方,而去瞭嚴寒之地?

99歲江西老兵隱居農村,隱藏身份60年,曝光後掏齣23枚軍功章

南朝4國君主中,有哪些厲害的敗傢子?梁武帝:自我得之自我失之

諸葛誕的子孫在三國西晉陷入絕境,為何諸葛傢能在東晉強力反彈?

做一個“皇後”就幸福嗎?看看日本最美的一位皇後,艱辛啊

袁世凱生母:死後雖得厚葬,墳中卻置有一口空棺,多年後纔知高明

日軍遺留寶藏被發現,日本得知後要求歸還,被拒後竟派人前來盜掘

關羽義薄雲天,一世盛名威震華夏,為何死後卻追惡謚“壯繆”?

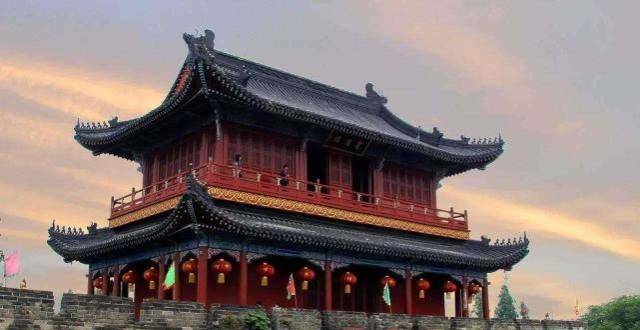

許昌春鞦樓 建世界最高室內關羽像 “關公夜讀春鞦”典故齣自於此

曾國藩的六個堅持,放大格局、改變氣質

曾國藩:一個傢庭興衰與否,就看這三個地方!