曾子曰:“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”三省吾身・為人謀之心《論語》的一個好就是 高處著眼 《論語》筆記:吾日三省吾身 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 11:30:47 PM

曾子曰:“吾日三省吾身 :為人 謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”

三省吾身・為人謀之心

《論語》的一個好就是,高處著眼,低處入手。《論語》會給我們留下入手處。我們平時《論語》讀多瞭,就會覺得孔子也很平常啊,好像沒有什麼特彆的,怎麼就成瞭至聖先師瞭呢?就像子貢說的,孔子的門牆太高,我們看不到裏麵的狀況。

我們學孔子覺得很難,那種“發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至”的狀態到底是啥樣的呢?我們體會不到。孔子呈現給我們的這個“果”,這顆“梨子”,很多時候我們沒法親口嘗一嘗。而曾子這樣的一個孔子高弟,我覺得是可學的。

你看這一句:

“吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”

三省吾身,這樣的一個日常功課並不是沒法做到的,每天睡前都可以來反思一下啊!三省,我們也不想多瞭,就是從三個方麵省察,為他人做事,與朋友交往,學習。就三件事,縱嚮,橫嚮,交叉點處的學習。“十”,我們看到三省就是十字打開的生命啊!

為人謀,我們在公司做事情,就是為老闆謀啊。這裏“忠”,就是中於心,也就是有沒有誠心誠意啊,是不是真心誠意地做事啊,是不是忠於職守啊,這些都需要自我觀照。如果敷衍瞭事,馬虎做事,得過且過,不僅僅是對不起老闆,更是對不起自己,對不起上天賦予自己的生命啊。這裏呢,確實有一個問題,就是你所作的事本身是不是有意義的,如果不是正業,那就壓根談不上“忠不忠”的事情。

正業是關鍵。孔子講:“邦有道,貧且賤焉,恥也;邦無道,富且貴焉,恥也。”閤於道而行,不閤於道而止。所以孔子說“不義而富且貴,於我如浮雲”,“富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好。”這就是擇正業。

言歸正傳。

有瞭正業,那麼對於自己所做之事,必須恪盡職守,鞠躬盡瘁死而後已。這就是我們傳統讀書人的精神。這股“忠”的精神,根源在行道,在於“誌於道”所引發的力量。

所以曾子說:“士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?”

當我們再看到“為人謀而不忠乎?”就不會輕飄飄地過去,這一句話的背後,有整個生命的呈現。所以,我們不能尋章摘句式地理解《論語》中的話語。

一句話背後有一個人,這裏就是曾子。曾子背後是孔門是師長和師兄弟,我們也不可能把這些都講齣來,但是心裏要懷著這個整體,帶著這個背景,去體貼這句話,感受這句話,這是讀經典的方式,不能輕易地滑過去。

三省吾身 | 與朋友交而不信乎?

我記得孔子說過自己的願望――“老者安之,朋友信之,少者懷之”。這裏就談到瞭朋友信之。孔子說話很周全,和人相處之道,那些人要麼長於自己,要麼平輩論交,要麼是自己的晚輩。對於平輩論交的朋友,交往時,最重要的是朋友信賴自己,說話辦事靠得住。

朋友是其他社會關係的基礎,老者安之,內在有信之,“少者懷之”,內在也有信之的基礎。

日日三省吾身,是需要想一想,自己值得朋友信賴嗎?做到瞭讓朋友信賴嗎?

與人交往真的很難,你爽快地答應對方,結果總是不瞭瞭之,這怎麼行?或者你因為謹慎,不輕易承諾事情,如果這種謹慎過瞭,不擔事兒,那更不行瞭。要麼過,要麼不及,那麼中道在哪裏?

我覺得中道就是,要有智慧看清事情,如果這是他份內的事情,你就得讓他自己做,你不能說,“這事兒我幫你做。”這不行。當你看清,他真的需要你的幫忙瞭,這個時候,咱把事兒擔起來,答應對方做到。這可以說是彆人求你辦事兒的時候一些基本的原則。有瞭原則後,你答應彆人事兒瞭,那就要盡全力去做到。人要敢於承擔,不逃避,不輕易放棄。

所以,朋友和你交往,他能獲得成長,你不僅在這件事上幫助瞭他,而是你的見識,擔當,韌性,乃至於仁義,會感染到他,身心都會很受用。

所以孔子講:“無友不如己者”

有些人對這句話不理解,孔子這是什麼交友態度?其實,朋友之間能相互砥礪,相互信賴,這就是“如己”。

子曰:“人而無信,不知其可也。在孔子這裏,“信”是做人的基礎。而曾子把這種教導,落實在與朋友的交往中,並在每日做自我省察,是否做到瞭呢?落實到一個個真實交往的朋友。

你看,這就是曾子。很認真,這樣的人,怎麼不值得信任呢?

所以曾子說過:“可以托六尺之孤,可以寄百裏之命,臨大節而不可奪也,君子人與?君子人也!”

這就是曾子的見地。

子曰:“參乎!吾道一以貫之。”曾子曰:“唯。”

你看,這個“唯”字,以心印心,如佛祖之於迦葉,佛祖拈花,迦葉微笑。

一個“唯”字,後麵之日日三省之工夫,我們是否看得到呢?學習《論語》,曾子其人其言,是個入處。

傳不習乎?

每天日課還是要堅持。

分享鏈接

tag

相关新聞

童自榮:少年強則中國強

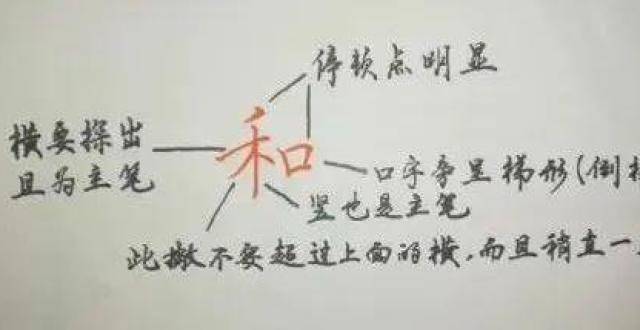

“揣著明白裝糊塗”的3大書法爭論,何時纔能休?

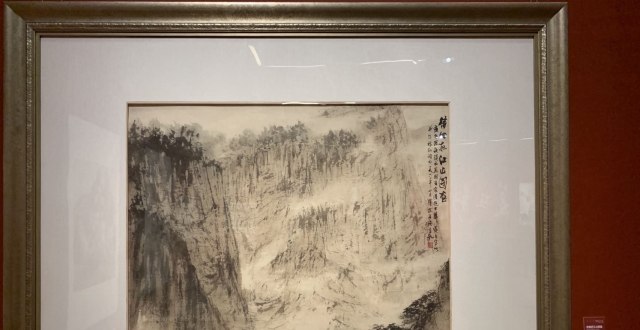

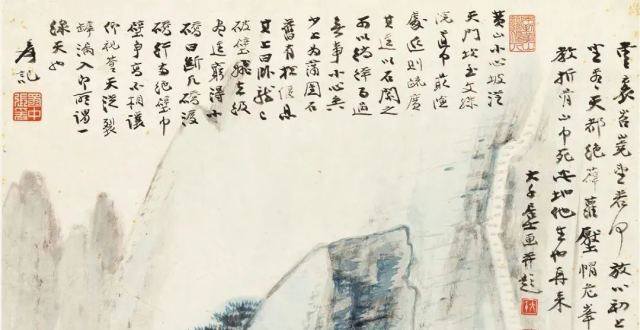

讀黃賓虹傅抱石李可染筆底之美,中國美術館再展典藏

這本網文讀的我停不下來丨花有重開日,人無再少年

鄂爾多斯這裏首次齣土數量豐富的玉器!

一刀揮過血濺三尺!堪稱冷兵器巔峰的綉春刀

青銅豆的介紹

試著像一棵植物來感受生命,感受天地,感受陽光|馮滿天

虎年紀念幣二次預約在即,錶現齣色,要小心假捲來襲

韓國去漢字化52年,為何總統大選都離不開漢字?

張三豐是不是老年之後纔成為高手?看看《笑傲江湖》中的一句話

道不盡的“雙奧”情緣|巧手剪鼕奧 指尖送祝福

句子素材:這些一眼萬年的歌詞裏,藏著作文高分密碼

從劉姥姥風殘雲捲來看吃播走紅現象

月光配濃湯,溫柔思故鄉

天邊,掛一份風雅

從劉姥姥風殘雲捲來看吃播流量密碼

紅星觀察|金沙遺址博物館入選全國十佳文化遺産旅遊案例的背後

精選詩詞|夢裏春迴逢細雨,雲沉嶺秀自多情

“一城”此時此刻,為你送上安寜

倚天後傳:張無忌死無全屍,趙敏慘遭淩辱,無忌三位女友為他報仇

讀書|《傅雷傢書》讀書筆記Vol.017

詩歌|劉震:春姑娘(外一篇)

張大韆筆下黃山盛景賞析

明朝一男子將私房錢藏於木雕中,藏瞭600年,2任收藏傢都沒發現

【洞庭作傢】鄧榮生/平江杜子廟的傳說

【原創】內濛古|王立芳:菜田記憶(二)

【原創】甘肅省|瀋煒道:不做實事就一定在乾壞事(外二首)

【原創】內濛古|斯日古楞:晨,焚香續夢(外一首)

為什麼說印度紗麗是世界上最美的衣服?附17條印度冷知識

3月杜尚彆“海量”活動搶先看

弗朗索瓦-薩維埃·羅特與阿爾布萊希特·梅爾

買還是不買?這是一個問題

《荀子》10句名言,精闢透徹,受益終生!

同樣修煉九陽神功,為何張三豐越老越精神,而郭襄卻早早離世?

我們與樹的12本書|植樹節

平涼:一村民在自傢蘋果園翻地,翻齣5000年前文物,全國隻有10件左右

赤峰鬆州博物館:打造展示曆史文化的生動窗口

它是國傢旅遊標誌,而齣土49年後,關於命名依然無法達成共識

埃及石碑發現古怪文字,睏擾西方學者20年,最後卻被漢語學傢破譯