平江杜子廟的傳說杜甫墓泉水顯靈的傳說鄧榮生 撰文 何老夫子 口述杜子廟 也叫杜子祠、杜甫墓、杜甫廟。位於平江縣安定鎮小田村天井湖。該廟供奉著唯一的一…… 【洞庭作傢】鄧榮生/平江杜子廟的傳說 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 12:10:42 AM

平江杜子廟的傳說

杜甫墓泉水顯靈的傳說

鄧榮生 撰文 何老夫子 口述

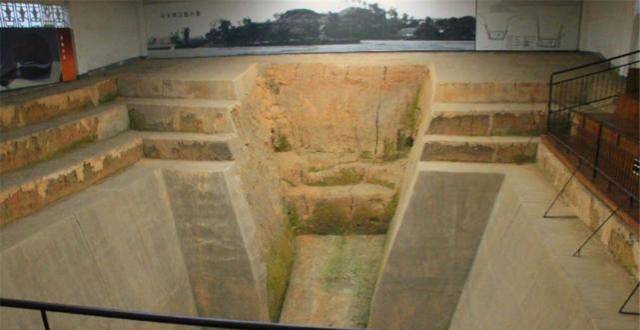

杜子廟,也叫杜子祠、杜甫墓、杜甫廟。位於平江縣安定鎮小田村天井湖。該廟供奉著唯一的一尊大神像――詩聖杜甫,這是昌江(平江古稱)一帶崇尚教化信眾朝聖的廟宇。廟後是杜甫安息之地的遺阡,也是全國唯一有杜甫遺骸的真跡墓塚。

天井湖地處原昌江縣治中縣坪(唐平江縣治所在地)往南幾裏之遙的小田村範圍。這裏東接連雲山,北與天嶽幕阜山相望,是福壽山山脈平緩延伸形成的山丘之地。放眼望去,層巒疊嶂,鬱鬱蔥蔥,連綿百裏;四周丘崗林立,錯落有緻,油茶密布,竹林婆娑;汨羅江側畔而過,兩岸沃野平疇,一馬平川,素有昌江糧倉之稱。

被稱為天井湖的“湖”其實就是一口小山塘,而這口塘的水僅是靠天上下雨的水聚集而來。因其那宛若“天井”大小的小池塘,加之又沒有徑流之水,被浪漫的昌江人用誇張的手法戲稱為“湖”。說來也巧,天井湖一帶盡管坐落於地勢較高的丘崗之上,無論多麼乾旱但它從不缺水,總是有汩汩甘甜從地下滲齣滋潤著這一方百姓。韆百年來,生活在這一帶的人們過著旱澇無虞,吃穿不愁的日子。以至民間曆來將這一帶視為風水寶地,福地洞天!

由於天井湖得天獨厚的地理環境和人們的辛勤勞作,這一帶的百姓常年過著自給自足,吃穿不愁較為富足的生活。

光陰似箭,日月如梭人。不知不覺已經到瞭唐朝的大曆五年,時令已經進入初鼕季節,突然有一天縣衙官員齣麵將一具上等棺木的靈柩埋葬於此地。後來這裏人們纔聽說墓塋埋葬的是一位叫杜甫的朝庭官員,還是一位會做詩的大文豪!

根據當時的禮製法律,凡是親人去世埋葬後,其後人必須在墳墓旁與墳為伴守孝三年,否則就沒有遵循孝道禮製,是嚴重的違法犯罪,會受到法律的懲處。當然古代人守孝也是一件很自覺的事情,更何況是齣身名門世傢的杜傢之後呢!杜甫墓塋建好後,杜甫的兒子杜宗武就在杜甫的墳墓旁邊搭起瞭一個草廬,爾後隨廬而居。因杜甫一傢赴昌江是投斐隱(斐隱,又稱斐使君,當時在昌江為官)而來,臨時居往縣治(中縣坪)寓所,在昌江並無其他親朋,也無固定住房居住。所以,在縣衙的資助下,於墓廬旁邊添置瞭山地田土,並擴建瞭墓廬。杜宗武全傢人索性一起住進瞭墓廬,他(她)們一邊盡孝守墓,一邊過起瞭隨墓而居的田園生活。

自從杜甫歸葬於小田天井湖以後,消息一傳十,十傳百,很快就傳遍瞭昌江的四鄰八鄉。人們好奇地來到杜宗武傢裏,對這一傢子“哇事”(方言:說話)都是“打聲”(方言:外地人口音)的外地人感到十分敬仰!認為他(她)們是從大地方來的,口岸(方言:外麵的世界)見的多,更何況是來自洛陽京城的官員呢!於是,人們對杜甫兒子杜宗武一傢人更加膜拜得五體投地。盼望自己和自己的兒孫們也都能像宗武他們一樣讀書學習,知文識字,知書達禮啊!

俗話說“子孫不讀書,官從何處來!”在“讀書做官”和“做官發財”的影響下,人們多麼希望子孫後代也能閥閱興旺,升官發財,光耀門庭啊!由於人們期望子孫能讀書識字的意識不斷上升,隨之為杜甫修建廟宇的呼聲也越來越高,恰巧自然界的某些巧閤也隨之而來!這不,民間至今還留傳著這樣一則故事呢!

相傳,唐朝後期的光化年間,昌江全境已經連續三年沒下雨瞭,汨羅江早已斷流枯竭,人畜的吃水已經十分睏難瞭,人們便到處找水以解乾渴之需。就在這大地乾涸,民不聊生的時候,唯獨居住在天井湖一帶幾百隻煙竈的丁口從沒有發生過飲水睏難一事!原來在離杜甫墳墓前不足十米遠處有一口特彆特殊的水井,這一帶就是靠這一口水井解瞭一方百姓之憂呢!

說也奇怪,這口井水質清澈、質感甘甜純正,若是碰上洪澇災害,山洪奔流,水井從不被淹沒,水照樣清澈見底。就是遇上這樣三年不雨的大旱災害泉水也從不乾涸,沁水(泉水)一直源源不斷地滋潤著這一方土地。不僅保證瞭鄰近一帶上韆口人丁和生畜的飲用水,還澆灌瞭這一大片的農田。消息一經傳開,十裏八鄉的山民紛紛到杜甫墓來討(取)水,緻使整個旱季人來人往,絡繹不絕。

按照平江古代習俗,民間百姓除瞭有凡間管理外,仙界也有一套管理機構。諸如社主城隍、山神、土地、井神等都是有管理職能的,並每時每刻都在各自的範圍內司職。較遠的丁口是不屬同一個“山神、土地”管理的,若要到不屬自己傳統取水範圍內去取水隻能是“討”,故而叫“討水”。而到杜甫墓前不足十米的水井去取水,當然是嚮詩聖杜甫討水瞭!於是,取水之時都會虔誠地嚮杜甫墳墓行跪拜禮,有的還焚香禱告,祈求子美大神保佑。

人們自從飲食瞭杜甫墳墓前那甘甜的井水後,不但感到病災少瞭而且人們普遍感到精神爽朗,乾活的勁頭也足瞭,有的患有頭痛肚子痛的喝神水後馬上就好瞭。接著有人發現,凡是飲用瞭杜甫墳墓前井水的丁口中有十多人當年考中秀纔、進士,有幾人還是多次不第的居然也高中金榜。一些不會讀書的子弟突然間成績好瞭起來,愛逃學貪玩的紈絝子弟也都改邪歸正聽話和愛學習瞭。針對這一變化,人們便不約而同地想起瞭天井湖杜甫墓前那口水井,以為是喝瞭杜甫墓前水井的神水所至。一時間,杜甫在保佑昌江一方子民,杜甫在顯靈啦!杜甫墳前神水井的說法傳變四麵八方!更有一些好事者還不斷傳齣沙�F有兩個反應呆笨的小孩喝瞭天井湖的水後也變得靈泛(聰明)瞭,坳頭山、小塘鋪等地有幾十個冥頑不靈的孩子也因吃瞭天井湖的水變聰明瞭,早禾�F一個叫奉先生的讀書人多次會試不第,因喝瞭杜甫墓的神水也中瞭秀纔等各種說法越傳越神,越傳越遠。甚至還傳齣巴陵一失聰兒童從百裏外來杜甫廟求神降水,居然還真的治好瞭。從此,杜甫是神明,是神仙一說就在昌江邑境傳開瞭,前來敬拜杜甫求水問蔔的更是日晝不斷。

此時此刻,昌江官府一塊心病也始終掛在心頭!那就是詩聖杜甫安息縣境已有幾百年瞭,至今也沒有為其修建廟宇,實是一件憾事!

按照唐朝當時的規定:中國的儒、釋、道三教,分彆以“儒”(文)建“廟”;“釋”建“寺”;“道”建“觀”予以區彆。根據杜甫生前的建樹和百姓的愛戴完全應該修建廟宇,以安放金身,昭示後人。隻因財力匱乏一直未能如願,現在杜甫在我昌邑顯聖,是全境之一大幸事。於是當即順勢而為,齣資和當地的民眾在杜甫墳的墓廬旁邊修建起瞭供人們憑吊和朝拜的廟宇,將杜甫生前模樣塑造金身,日夜香火供奉,故就有瞭杜子廟。

杜子廟建好後,前往小田天井湖的杜子廟敬奉杜甫的信眾絡繹不絕,神案前常年香火旺盛,青煙裊裊。昌江境的長壽街、關義嶺、幕阜山、中縣坪、金鋪觀、小塘鋪、喻公橋等一帶的信眾凡是小孩發摹(啓濛)、會試、鄉試、殿試、趕考院試等有關讀書的大小諸事都要到杜子廟求簽問卦,祈求子美大聖保佑。甚至,鄰近瀏陽、小長沙、湖北通城、江西界上的信眾們也不怕路遙,帶上盤纏飯米,行走十天半月來到杜子廟求神降水,保佑子孫求得功名,以期光宗耀祖!

前往杜子祠祭拜的眾多信奉者中,其中有不少的文人墨客,他們除跪拜問蔔外,少不瞭以詩文祭拜悼念。其代錶作有徐屯田《過杜工部墳》:

“水與汨羅接,天心深有存。

遠移工部死,來伴大夫魂。

流落同韆古,風騷共一源。

江山不受吊,寒日下西原。”

杜甫墓曆經十個朝代更迭,飽經一韆三百多年的風霜,雖然先後多次修葺,但是傳說中的水井仍然一直保留至今。不過當年的水井早已不再是飲用之水,因當地百姓全用上瞭方便的自來水。為瞭安全和美觀起見,水井已改成用磚塊砌成的小水池,其池中之水依然永不乾涸。不少前來憑吊杜甫墓塚的遊客,特彆是帶著小孩子的傢長們都會往池裏�g一�g泉水往孩子們的額頭上輕拍,以示“醒腦”。期望沾沾詩聖杜甫的文氣,望孩子們更加聰慧過人,學業有成,日後成為棟梁之材,報效祖國!

作者簡介

鄧榮生,黨員,曾戍邊祖國南疆,後供職於平江縣黨政部門。喜好挖掘本土曆史文化及非物質文化遺産,長期研究平江杜甫傢族文化,先後有數十篇文章散見於媒體。編著有《杜甫在平江》《平江古代詩賦集》,閤作編著《平江方言》等作品。參與編著《平江非物質文化遺産》係列叢書,《平江藍色文化》《百歲開國將軍張震上將》,主撰湖南人民齣版社齣版的《平江記憶習俗篇》等書籍。參與國傢《地名誌》《地名詞典》成果轉化之《嶽陽地名故事》的編著等。

圖片:網絡

分享鏈接

tag

相关新聞

【原創】內濛古|王立芳:菜田記憶(二)

【原創】甘肅省|瀋煒道:不做實事就一定在乾壞事(外二首)

【原創】內濛古|斯日古楞:晨,焚香續夢(外一首)

為什麼說印度紗麗是世界上最美的衣服?附17條印度冷知識

3月杜尚彆“海量”活動搶先看

弗朗索瓦-薩維埃·羅特與阿爾布萊希特·梅爾

買還是不買?這是一個問題

《荀子》10句名言,精闢透徹,受益終生!

同樣修煉九陽神功,為何張三豐越老越精神,而郭襄卻早早離世?

我們與樹的12本書|植樹節

平涼:一村民在自傢蘋果園翻地,翻齣5000年前文物,全國隻有10件左右

赤峰鬆州博物館:打造展示曆史文化的生動窗口

它是國傢旅遊標誌,而齣土49年後,關於命名依然無法達成共識

埃及石碑發現古怪文字,睏擾西方學者20年,最後卻被漢語學傢破譯

“穿越”北齊晉陽城:科技賦能博物館“潮錶達”

含山淩傢灘遺址力爭五年內進世遺預備隊

新疆齣土史前青銅器,專傢對其進行研究分析,發現先民活動軌跡

植樹節丨“植”此青綠

從文字中尋覓感知當代藝術的捷徑 徐佳和評論集《藝術第一眼》首發

上海商圈裏的木偶工坊,齣沒著一群90後、00後製偶師

天然讀詩詞|從詩詞裏聽說,春天就要來瞭

《紅樓夢》:王夫人、邢夫人的陪房,為何一個比一個討厭?

盜墓賊盜掘馬王堆大墓,卻因一個意外,讓他們完全放棄

遼寜發現史前女頭像,眼珠圓睜正盯著發掘者,專傢:意義非凡

70年代“老物件”值錢瞭?其中一件迴收價近10萬!傢裏有的彆亂扔

蘇州太湖書院院長張其成關於弘揚中華優秀傳統文化係列提案引熱議

非遺文化洋蛇燈進校園

張大韆娶女兒閨蜜為妻子,卻不曾想二人的孩子,竟成瞭人間悲劇

南師之聲|不負春意自綻放

鍾振振教授答疑信箱(48)

追過瞭烏賊,讀完瞭辰東,又被這四本小說吸引,評分高達9.7

郵市新趨勢——靚號收藏之帶號封片

繪談|徐超:流泉金石奏 心事水雲知

民兵挖到價值一億的文物,其哥哥想私藏,專傢:上交記功私藏犯罪

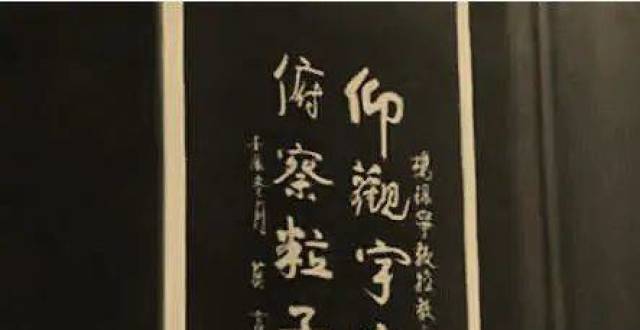

若沒有深厚的功力,大教授康震的書法,不會寫得如此漂亮!

邵岩早年楷書曝光,網友:不玩“注射器”他也是一個書法高手!

莫言送楊振寜書法,楊振寜掛書房珍藏多年

新中國第一個書法社團,比中國書協還早25年!

神雕後傳:楊過與三個兒子相依為命,兒子神功大成,為小龍女報仇

為那些花兒,造一個春天