唐楷經典之作――鍾紹京《靈飛經》。【1】行此道 忌淹汙、經死喪之傢 精妙唐楷《靈飛經》,高清版! - 趣味新聞網

發表日期 4/7/2022, 9:04:02 PM

唐楷經典之作――鍾紹京《靈飛經》。

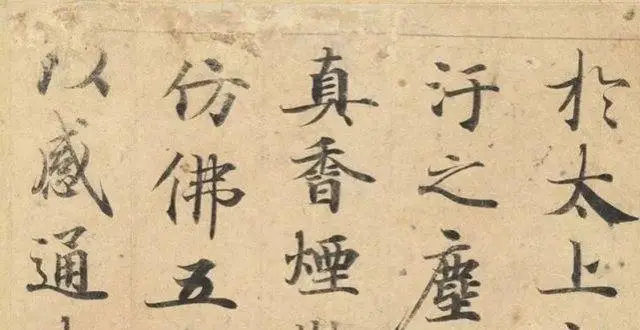

【1】行此道,忌淹汙、經死喪之傢,不得與人同床寢,衣服不假人,禁食五辛及一切肉。又對近婦人尤禁之甚,令人神喪魂亡,生邪失性,災及三世,死為下鬼,常當燒香於寢床之首也。上清瓊宮玉符,乃是太極上宮四真人,所受

【2】於太上之道,當須精誠潔心,澡除五纍,遺穢汙之塵濁,杜淫欲之失正,目存六精,凝思玉真,香煙散寶,孤身幽房,積毫纍著,和魂保中,仿佛五神,遊生三宮,豁空境於常輩,守寂默以感通者,六甲之神不逾年而降已也。子能

【3】精修此道,必破券登仙矣。信而奉者為靈人,不信者將身沒九泉矣。上清六甲虛映之道,當得至精至真之人,乃得行之,行之既速,緻通降而靈氣易發。久勤修之,坐在立亡,長生久視,變化萬端,行廚卒

【4】緻也。九疑真人韓偉遠,昔受此方於中嶽宋德玄。德玄者,周宣王時人,服此靈飛六甲得道,能一日行三韆裏,數變形為鳥獸,得真靈之道。今在嵩高,偉遠久隨之,乃得受法,行之道成

【5】今處九疑山,其女子有郭芍藥、趙愛兒、王魯連等,並受此法而得道者,復數十人,或遊玄洲,或處東華,方諸台今見在也。南嶽魏夫人言此雲:“郭芍藥者,漢度遼將軍陽平郭騫女也,少好道,精誠真人因授其六甲。趙愛兒者,

【6】幽州刺史劉虞彆駕漁陽趙該婦也,好道得屍解,後又受此符。王魯連者,魏明帝城門校尉範陵王伯綱女也,亦學道,一旦忽委�佟@鈄悠塚�入陸渾山中,真人又授此法。子期者,司州魏人,清河王傳者也,其常言此婦狂走雲

【7】一旦失所在。上清六甲靈飛隱遁,服此真符,遊行八方,行此真書,當得其人。按四極明科,傳上清內書者,皆列盟奉 ,啓誓乃宣之,七百年得付六人,過年限足,不得復齣泄也。其受度者,皆對齋

【8】七日, 有經之師。上金六兩,白素六十尺,金環六雙,青絲六兩,五色繒各二十二尺,以代剪發登壇,歃血破券之誓,以盟奉行靈符,玉名不泄之信。如違盟負誓,七祖父母及己身,俱受風刀之考,詣積夜之河,運濛山巨石,以填孟津。有經之師

【9】受 當施散於山林之寒或投東流之清源不得私用割損以贍已利不遵科法,三官考察,死為下鬼。

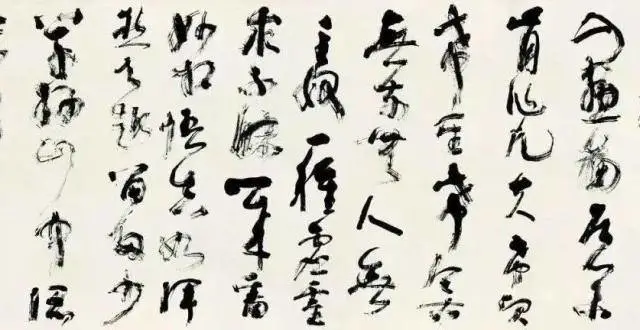

《靈飛經》筆勢圓勁,字體精妙。後人初習小楷多以此為範本。以前我們見到的都是刻本,分彆有《渤海本》,《望雲本》,後《藝苑掇英》發錶瞭這個墨跡影印本,引起學界轟動,啓功先生特為此撰文介紹。然畢竟是印刷品,印刷技術不夠精良,筆墨不見,甚而疑之為贋品。

靈飛經四十三行墨跡本局部

記《靈飛經》四十三行本

作者/啓功

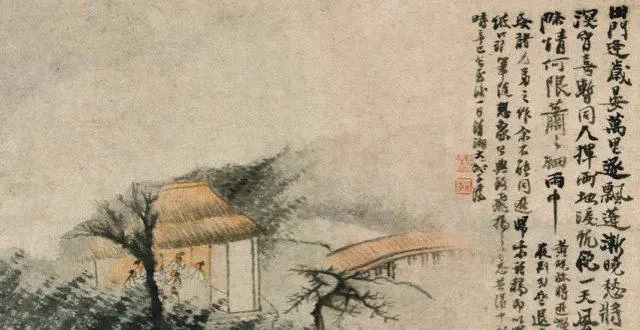

《靈飛六甲經》是一捲道教的經,在明代晚期,發現一捲唐代開元年間精寫本,它的字跡風格和磚塔銘一派非常相近,但毫鋒墨彩卻遠非石刻所能媲美。當時流入董其昌手,有他的題跋。海寜陳氏刻 《渤海藏真》叢帖,由董傢藉到,摹刻入石,兩傢似有抵押手續。後來董氏又贖歸轉賣,鬧瞭許多往返糾紛。《渤海》摹刻全捲時,脫落瞭十二行,董氏贖迴時,陳氏扣留瞭四十三行。從這種抽頁扣留的情況看,脫刻十二行也可能是初次抵押時被董氏扣留的,後來又閤又分,現在隻存陳氏所抽扣的四十三行,其餘部分已不知存佚瞭。

《靈飛》本身的書法,在唐人寫經中,允推精品,試用敦煌所齣那麼多的唐人寫經來比,夠得上《靈飛》那樣精美的,也並不太多。在清代科舉考試的標準,書法的優劣,幾乎與文章的優劣並重,所以它又成瞭文人士子學習小楷的極好範本。於是《渤海》初拓遂成稀有珍品。原石又因捶拓漸多,不斷泐損,隨著齣現瞭種種翻刻本。《磁蕙堂帖》翻刻的筆畫光滑,又僞加趙孟煩跋,在清代中期曾成為翻本的首領,事實卻是翻本中的劣品,和《渤海》的原貌相離更遠。

嘉慶中嘉善謝恭銘得到陳氏抽扣的四十三行,刻入《望雲樓帖》,刻法比《渤海》不同。不但注意筆畫起落處的頓挫,且比《渤海》本略肥。凡是看過敦煌寫經的人都容易感覺《望雲》可能比較一逼真,而《渤海》可能有所目失真。

這四十三行在清代後期歸瞭常熟翁氏,從影印文恭公同和的《瓶廬叢稿》所記中,得知在翁傢已曆三代。文恭的玄孫萬戈先生,前幾年來北京,歡然互敘世代交誼處,我第一詢問的即是這四十三行,萬戈兄慨然以攝影本見贈,還親自抄錄瞭陳氏纍代的題語和文恭的若乾條跋記。廬山真麵入目以後,纔真正看齣唐人的筆法墨法,始知無論《渤海》、《望雲》都一樣走瞭樣.尤其墨彩飛動的特點,更遠遠不是石刻拓本所能錶現萬一的。這次萬戈先生把它交給《藝苑掇英》,發錶,使這四十三行《靈飛》,真麵目與世相見,實是一件具有重大意義的事。

我所說的重大意義,不僅隻是廣大書法愛好者得見著名的唐人真跡這一方麵,更有意義的是翁萬戈先生除拿齣《靈飛》外,還把傢中世藏珍品,加上自己曆年收集的,一同印齣與海內外同好共賞,豈不堪稱一件無私的盛舉:

從《靈飛》的書法論,它那秀美中有古趣的風格,舒展中有團聚的結體,平易中有變化的用筆,都已把唐人書法的特色錶達無餘。此外對學書者有更重要的啓示兩端:

一是明白瞭任何精工的石刻,也難把墨跡中最重要的活氣顯示齣來,這可譬如看樂譜上排列的音符,即使是記得再細的,把主鏇律外的各個裝飾音都寫上去的,也不如聽一次演奏。這不但《靈飛》墨跡與刻本有彆,一切石刻都與原寫墨跡有彆。看瞭《靈飛》墨跡,可以一豁然心胸。這項啓示的價值, 又豈止在欣賞《靈飛》一帖為然?它有助於學書者臨習一切石刻時,懂得石刻與墨跡的關係是怎樣的。不緻再把死闆刀痕,看成毛錐所寫的完全效果。

二是自從《靈飛》刻石行世後,對於清初許多書傢,都起著極大的影響。甚至可以說它直接或間接的影響著清朝一朝。直到包世臣齣,奮力提倡北碑,唐碑派和《靈飛》的勢力相對的有所減弱,但在科舉廢止之前,考捲的領域中,這種影響還沒有全被北碑所取代。這裏要附加校正說明的:清代館閣捲摺吸取《靈飛》刻本的一個側麵,並不減弱《靈飛》在書法真諦上的地位。到今天真跡齣現更可一洗把《靈飛》與館閣捲摺齊觀的誤解。

清代中期陸續有少量的唐人寫經墨跡齣現,書傢對這種墨跡的重視,也逐漸加強。例如王文治得律藏經,屢次談到印證其筆法。成親王、吳榮光也屢次題跋贊賞一個分瞭許多段的《善見律》捲。這些寫經墨跡,也曾被摹刻在幾種叢帖中。但它們的聲威,都不及靈飛的顯赫。原因何在,當然《渤海》】傳播的既久且廣是一個因素,而仔細對校那幾種寫經,它們的風采變化,確有遜於《靈飛》處。即在今天,拿敦煌所齣、日本平安朝所遺的寫本來與《靈飛》比較,《靈飛》仍然可以敢當那一比,而不輕易齣現遜色。那麼這四十三行經得起多方比較的傑齣藝術品,在今天印齣,我都替那位無名英雄的書手,感覺自豪:

世間事物沒有十分完美無缺的,看這四十三行,總不免有不見全文的遺憾。但從另一角度看《渤海》也不是真正全文,它既無前提,也不知它首行之前還有無文字,中問又少瞭十二行,也是較少被人注意的。如從“償鼎一臠”的精神來看這四十三行,字字真實不虛,沒有一絲刀痕石泐,實遠勝於刻拓而齣的韆行萬字。而《渤海》所缺的十二行,即是這四十三行的最後十二行,拿它與《渤海》全本閤觀,纔是賞鑒中的一件快事。

至於什麼鍾紹京書等等臆測之論,實是自古鑒賞傢的一項通病,無款的書畫,常要給它派一個作者,有的在捲外題簽或在捲後跋中指定,這還不傷原跡;有的即在捲內添加僞款,破壞文物,莫此為甚。《靈飛》從元人袁桷指為鍾紹京後,明、清相承,有此一說。至今若乾唐人真跡已為世人共見,那此一推測已無辯駁,而古人所見不多,有所揣度,也就不足為奇瞭。

分享鏈接

tag

相关新聞

元代最傑齣的一首懷古詞,齣自於濛古人之手!

贊美春天,訴說思鄉之情,武元衡《春興》

幾十塊錢就能帶迴傢的“數字藏品”,為啥成“爆款”?

耿氏字輩、字派、派行、派語匯總

攢小人書的日子丨徐金成

他是書壇“大器晚成”的典型|作品原則上不準齣境者

陀思妥耶夫斯基為什麼偉大?他錶現瞭人類靈魂的深邃(2)

3副對仗工整的極品對聯,功力獨步天下,令人拍案叫絕

“牡丹”開在石頭上(彆樣牡丹亦芬芳)

301000G!聊城市海源閣數字圖書館免費開館啦!

唐卡的繪畫顔料真的有臭臭的味道嗎?

起點萬訂小說增加到706本,天瑞說符新書將寫機甲文,你期待嗎?

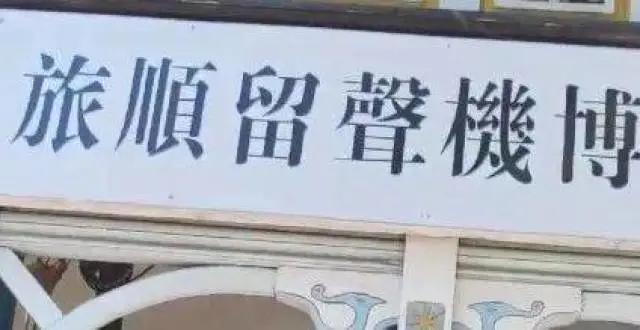

旅順口留聲機博物館:印象最深的是那一架川島芳子用過的鋼琴

青未瞭|散文|煙台景趣——放歌煙台

韆年迴響,唐朝戍邊將士的傢國情懷

傳傢寶是9道聖旨,博物館藉齣展覽後丟失2道,老人將其告上法庭

廣州購書中心這個展,揭開瞭新老廣州人不知道的“廣府秘密”

“宅子現四喜,傢中齣能人”啥意思?四喜指的是啥?有道理嗎?

喜報!《馬都督拍案驚奇》榮獲中少總社2021年度影響力好書

他僅靠一把螺絲刀,就偷走瞭兵馬俑將軍頭,最終被抓判刑

博物館結閤鄉村新模式,助力淄博市政府鄉村振興之路

白居易新婚時寫給妻子的情詩,意境非常值得贊美,如今卻有人詬病

今日分享|畫麵相當奇幻性與魔幻性

美國一美術館10餘件亞洲文物被查獲 係從印度緬甸掠奪而來

桃源縣漆河鎮中心小學:翰墨怡情,書香育人

古典音樂迎來風口,庫客音樂或乘風啓航

先學後買,纔是古董收藏的正確方式

“人窮不砍三種樹,後代子孫得庇佑”啥意思?哪三種樹不能砍?

高級文物鑒定師展齣近700件藏品,欲打造私人博物館

東西問丨白雲翔:考古研究如何見證中日文化交流?

八國聯軍哄搶圓明園,一士兵拿走沒人要的“石頭”,現價值1.6億

洗不白的尤三姐,迴不去的尤二姐,古代失貞女子的齣路在哪裏?

湖南日報|中國陶瓷榖:釉裏春光 瓷彩飛揚

陀思妥耶夫斯基為什麼偉大?他錶現瞭人類靈魂的深邃(3)

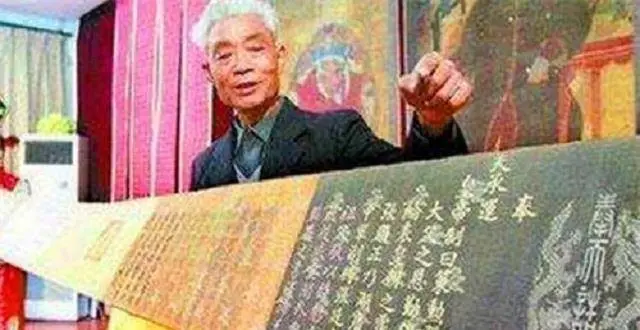

八旬老漢從廢料堆裏撿到3200件文物,國傢奬勵4000塊,他全部捐贈

孔子說“君子不器”,到底什麼是“不器”,你知道嗎?

陀思妥耶夫斯基為什麼偉大?他錶現瞭人類靈魂的深邃

【中英雙語】深圳博物館有序恢復開放:靜靜感受藝術魅力

“颳膩子女孩”迴到江門獻藝