前言:公元1531年(嘉靖十年) 明朝第十一位皇帝硃厚�校�明世宗)為瞭標榜自己的正統身份 劉伯溫的苦命兒子:一語摺服硃元璋,一盤棋打敗硃棣,結局很壯烈 - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 9:09:44 PM

前言: 公元1531年(嘉靖十年),明朝第十一位皇帝硃厚�校�明世宗)為瞭標榜自己的正統身份,下旨恢復大明朝部分開國功臣的爵位。在這樣的大環境下,刑部一位叫 劉瑜 的小吏瞬間“飛黃騰達”,他被封為誠意伯。原來,劉瑜之所以有這麼好的運氣,是因為他是劉伯溫的九世孫。嘉靖帝在聖旨中這麼說:

“高帝收攬賢豪,一時佐命功臣並軌宣猷。而帷幄奇謀,中原大計,往往屬(劉)基,故在軍有子房之稱……��嗣未幾,鏇即隕世。其九世孫瑜宜嗣伯爵,與世襲。”

意思是說,當年明太祖硃元璋於亂世中建立大明,劉伯溫(劉基)輔佐太祖皇帝,運籌帷幄,有張良之功,被封為誠意伯。隻可惜明朝“誠意伯”爵位隻傳瞭兩代 ,劉伯溫一脈很快沒落,劉瑜作為劉伯溫的第九世孫,理當繼承“誠意伯”,享受大明朝的恩蔭。

就這樣, 劉瑜便成瞭明朝第三代誠意伯 。而此時, 距離第二代誠意伯丟爵已經整整過去瞭140年。

也就是說,劉伯溫雖然為明朝立下曠世奇功,但他的子孫,在明朝至少被冷落瞭140年。

實際上,劉伯溫的子孫在明朝之所以遭受冷落,和明成祖硃棣關係很大,而真正得罪硃棣的劉姓子孫,名叫 劉�Z ,也就是劉伯溫的次子。

本文,筆者就和大傢分享明朝大臣劉�Z,希望通過史料和分析,讓大傢認識一位纔華與骨氣並存的曆史人物。

需要說明的是,為瞭介紹劉伯溫傢族的曆史背景,真正的主人公劉�Z在本文中齣場較晚,請大傢耐心閱讀。

一、起底“誠意伯”的發傢史

劉伯溫本名劉基,字伯溫。對於劉伯溫,大部分人有一個誤解。按照民間話本的說法,硃元璋仰慕劉伯溫之纔,曾學習劉備“三顧茅廬”請劉伯溫齣山,實際上並非如此。

《明史・劉基傳》曾記載:

及太祖下金華,定括蒼,聞基及宋濂等名,以幣聘,基未應。

硃元璋奪下南京(後改名為應天)後,開始往江浙一帶擴充勢力,待硃元璋奪下金華之後,硃元璋開始收羅人纔。當時,劉基、宋濂、章溢、葉琛四人被稱為“浙東四先生”。硃元璋久仰四人的纔華,派人帶著“幣”(錢財)前去請他們,宋濂等三人都來願意投奔硃元璋,唯有劉伯溫不來。

筆者認為:劉伯溫不接受硃元璋的邀請,可能有兩種原因:

其一,劉伯溫自恃纔高,架子大,希望硃元璋多邀請自己幾次;

其二,在張士誠、方國珍、徐壽輝等梟雄林立的時代,劉伯溫最初並不看好硃元璋。

再看《明史・孫炎傳》記載:

太祖命招劉基、章溢、葉琛等,基不齣。炎使再往,基遺以寶劍。炎作詩,以為劍當獻天子,斬不順命者,人臣不敢私,封還之。遺基書數韆言,基始就見,送之建康。

這段話不難理解,意思是說,最初被硃元璋派往浙東招攬“浙東四先生”的使者名叫孫炎,孫炎將宋濂等三人都請到南京後,唯獨沒請動劉伯溫。孫炎先禮後兵,最終以送還寶劍“斬不順命者”為由,劉伯溫纔被迫齣山,到南京去見硃元璋。

可見,硃元璋和劉伯溫的君臣佳話,實際上並沒有話本中那麼“和諧”。 若不是孫炎用強,劉基恐怕並不會主動投奔硃元璋。換句話說,劉伯溫最初可能並不看好硃元璋。

劉伯溫自幼聰明絕頂,“ 凡天文、兵法、性理諸書,過目洞識其要 ”,天文地理無所不通。元朝末年,他還曾入過元朝的翰林院為官。後來因為自己的諫言一直不受元朝采納,因此辭官歸隱。

劉伯溫投奔硃元璋之初,硃元璋隻把他當做普通的謀士來看待。公元1360年,陳友諒取代徐壽輝,正式成為南方紅巾軍的統帥。陳友諒沿江而下,揮師東進,打算滅掉硃元璋。

陳友諒當時勢如破竹,不久攻陷太平(南京上遊重鎮),太平守將花雲戰死。硃元璋聽聞後大驚失色,當時麾下眾人皆懼怕陳友諒,有的提齣逃跑,有的提齣投降。唯有劉伯溫建議硃元璋拔劍迎敵。最終,硃元璋采納劉伯溫的意見,利用康茂纔詐降,取得大勝,史稱“龍江之戰”。 龍江之戰對硃元璋來說意義重大,它使硃元璋徹底在南京站穩瞭腳跟。

從龍江之戰開始,硃元璋開始重視劉伯溫,將其視為智囊。此後,劉伯溫在 鄱陽湖之戰 (滅陳友諒)、 平江之戰 (滅張士誠)、 北伐之戰 (滅元)等重要節點中,為硃元璋齣謀劃策,立下汗馬功勞。

明朝建立後,硃元璋曾評價劉伯溫:

“議論之頃,馳騁乎韆古;擾攘之際,控禦乎一方。”

不可否認,在軍事成就上,劉伯溫不愧為“王佐之纔”,可以說,若沒有劉伯溫,硃元璋建立大明朝絕不會如此順利。

明朝洪武三年,硃元璋大封功臣,一次性封瞭六位公爵、二十八位侯爵。以上“6公28侯”除瞭韓國公李善長以外,皆是能徵善戰的武將。而被硃元璋譽為“智囊”的劉伯溫,僅僅被封為伯爵――誠意伯。

至於劉伯溫沒有被封為公侯的原因,史學上眾說紛紜。總的來說, 硃元璋大封功臣的時候,整體考慮三個因素:第一,按功勞;第二,按投奔時間;按投奔時是否主動。

也就是說,劉伯溫雖然功勛卓著,但他是在硃元璋占領南京之後纔投奔而來的,相對其他功臣來說,劉伯溫的“資曆”不夠,而且當初來投奔時並不主動。

需要說明的是,硃元璋冊封劉伯溫為“誠意伯”的時候,聖旨上曾明確“ 鐵券丹書,誓言世祿 ”。也就是說,劉伯溫傢族的爵位雖然屬於第三等,但卻是實打實的“世襲罔替”爵位。

隻是,讓劉伯溫沒有想到的是,這個“世襲罔替”的誠意伯爵位,竟然差點兩世而終。

二、劉伯溫的兩個兒子

明朝著名文學傢王世貞曾評價劉伯溫:

“劉基在謀略上確實無愧於張良,但說到做官或不做官的氣節,卻差得遠瞭。”

這句話的意思是說,在軍事謀略上,劉伯溫可以和“漢初三傑”之一的張良相媲美,但在仕途的考量上,劉伯溫和張良差得太遠。

對於這個說法,筆者深以為然。如果劉伯溫像張良一樣辭官歸隱,或許他也能獨善其身,然而他並沒有。

劉伯溫雖然學富五車,在文學和軍事上都有很高的造詣,但是他為人冷漠,性格孤僻。用一句通俗的話說,劉伯溫“不太閤群”。

洪武初年,硃元璋給劉伯溫一個很適閤他的職位――禦史中丞。

明朝初年的大環境比較特殊,跟著硃元璋打天下的這些武將們,大多是“泥腿子”齣身。可以共患難,卻難以共富貴。他們功成名就之後,驕奢淫逸的惡習全部暴露齣來,而作為諫官首領的劉伯溫,則成瞭這些勛貴們最大的敵人。越是這樣,劉伯溫在洪武初年就越顯得格格不入。

終於,在洪武八年,劉伯溫病重之際,鬍惟庸帶著太醫前來給劉伯溫送藥,劉伯溫服下湯藥之後腹痛難忍,鏇即病逝。

劉伯溫之死是明朝初年的疑案之一。有人認為,鬍惟庸作為奸邪之輩,一方麵嫉妒劉伯溫,另一方麵為瞭拉攏淮西勛貴,因而對劉伯溫下手。也有人認為,鬍惟庸隻是一個跑腿的,真正想對劉伯溫下手之人是硃元璋,因為劉伯溫給自己預留的墓地有“王氣”。

劉伯溫一生有兩大悲劇,第一是他沒有遇到一位寬仁的帝王,第二是他深受儒學影響,留戀仕途。

不管怎麼說,那個“一統江山”的劉伯溫,雖有經天緯地之纔,但並非善終。

劉伯溫有兩子,長子劉璉,次子劉�Z。

按照常理,他死後,其長子劉璉應當繼承“誠意伯”的爵位。但是,按照明朝初年的慣例,有爵之臣一旦去世,其子需待喪期過後方能襲爵。也就是說,劉伯溫是洪武八年二月去世的,劉璉需要守孝三年,等到洪武十一年纔能襲爵。

遺憾的是,劉璉這位“準伯爺”沒有等到襲爵那天,便被鬍惟庸 害死瞭。《明史・劉璉傳》記載:

璉,字孟藻,有文行。洪武十年授考功監丞……太祖常欲大用之,為惟庸黨所脅,墮井死。

劉璉作為劉伯溫的長子,硃元璋本打算給以重用。可惜,在洪武十年的時候,劉璉和鬍惟庸一黨發生爭執,最終被脅迫墜井而死。

劉璉去世瞭,他的弟弟劉�Z則成為劉伯溫唯一的兒子。《明史・劉�Z傳》記載:

�Z,字仲�Z,基次子,弱冠通諸經。

劉�Z,字仲�Z,弱冠(指20歲)之年通曉諸經。需要說明的是,劉�Z齣生於元朝至正十年(1350年),20歲那年也就是明朝洪武三年(1370年)。這就意味著,在劉伯溫被硃元璋封為誠意伯的時候,劉�Z已經學有所成,完全可以入仕為官瞭。

《明史》雲:

太祖每歲召�Z同章溢子允載、葉琛子永道、鬍深子伯機,入見便殿,燕語如傢人。

即:硃元璋每年都會召見劉�Z(劉伯溫之子)、章允載(章溢之子)、葉永道(葉琛之子)、鬍伯機(鬍深之子)四人入宮覲見。這些人都是浙東名臣之子。硃元璋和這些小輩們言談親切,仿若傢人。

既然劉�Z熟讀諸經,硃元璋又待他如傢人,那麼,劉�Z的能力到底如何呢?

三、摺服太祖,戰勝硃棣

劉伯溫去世後,其長子劉璉遭鬍惟庸黨羽迫害而死。於是,硃元璋打算把“誠意伯”爵位傳給劉伯溫的次子劉�Z。沒想到卻被劉�Z拒絕瞭。《明史》雲:

命襲父爵。�Z言有長兄子�D在。帝大喜,命�D襲封,以�Z為�x門使……帝臨朝,齣侍班,百官奏事有闕遺者,隨時糾正。

劉�Z為何不願意繼承乃父爵位呢?因為他的長兄劉璉雖死,但劉璉的兒子劉�D仍在。換句話說,劉伯溫雖然沒有瞭長子,但爵位應該傳給長孫。

按照古代宗法,長房長孫擁有獨特的地位。但是,考慮到劉�D尚且年幼(劉璉去世時,劉�D尚未成年),爵位由叔叔劉�Z承襲也說得過去。但是,劉�Z沒有這麼做,他堅持說既然大哥有兒子,爵位理當由侄子來繼承。

劉�Z拒絕襲承爵位的這句話,深深摺服瞭硃元璋。硃元璋大喜,決定將爵位留給劉�D,另外封劉�Z為�x門使。

所謂“�x門使”,早在宋朝時期的官職,即皇帝身邊宣達禮儀之臣,常伴皇帝左右,如果皇帝或大臣在禮節上齣現失誤,“�x門使”要當麵糾正之。可見,硃元璋任命劉�Z為“�x門使”,讓劉�Z朝夕相伴,是對劉�Z青睞有加。

不和侄子爭奪爵位,足以證明劉�Z的品格之優秀,除此之外,他的能力也很突齣。

《明史・劉�Z傳》雲: “�Z論說英侃,喜談兵。” 意思是劉�Z和他人討論事情,他的觀點精闢而又清晰,尤其喜歡談論軍事。

明朝洪武十四年 ,溫州葉丁香叛亂,十萬火急。硃元璋從遼東調遣延安侯 唐勝宗 前去平叛,並派劉�Z前往協助。唐勝宗乃是開國名將,和硃元璋一個戰壕裏摸爬滾打齣來的濠州舊將,他對劉伯溫本就意見很大,現在硃元璋把劉伯溫的兒子派給他當參謀,他非常不屑。

劉�Z嚮唐勝宗獻瞭幾條計策,唐勝宗都嗤之以鼻,一意孤行,最終連連兵敗。無奈之下,隻好低頭嚮劉�Z請教 。《明史》雲:

(唐勝宗)決策於�Z。破賊還,稱�Z纔略。

按照劉�Z的計策,唐勝宗一戰而勝,很快平定叛亂。待大軍迴朝,唐勝宗對劉�Z推崇不已,稱他纔略無雙。

硃元璋得到消息後,感嘆說:

“�Z真伯溫兒矣!”

意思是: 劉�Z不愧是劉伯溫的兒子,齣謀劃策果然是一把好手!

這件事,可見劉�Z得到瞭乃父劉伯溫之真傳。

不僅硃元璋對劉�Z另眼相看,就是明成祖硃棣也不敢小覷,因為硃棣曾敗在劉�Z的手下。

劉�Z比硃棣略微年長,由於劉�Z年少時深獲硃元璋重視,因而經常齣入皇宮,和硃棣也算是“發小”。有一次,硃棣約劉�Z下棋,硃棣自恃棋藝高超,不料卻沒有贏過劉�Z。硃棣問劉�Z說:

“卿不少讓耶?”

意思是,你(下棋)不能讓我一下嗎?

劉�Z迴答說:

“可讓處則讓,不可讓者不敢讓也。” (齣自《明史・捲一百二十八》)

意思是,有些事情能讓,有些事情不能讓。

聽聞此言,硃棣無話可說,但對劉�Z暗自佩服。

劉�Z和硃棣都未曾想到,若乾年後,二人將會再次站在對立麵。這一次,不再是下棋,而是大是大非。

四、一聲“殿下”誤卿卿

明朝洪武二十三年,劉�Z的侄子劉�D正式襲承爵位,成為大明朝第二任“誠意伯”。次年,劉�D因“坐事”被硃元璋削去爵位,貶謫邊疆。硃元璋有意把“誠意伯”的爵位再次賜給劉�Z,劉�Z堅決不受,從此,“誠意伯”的襲承中斷。

洪武三十年,硃元璋已經垂垂老矣,劉�Z替侄子求情,硃元璋看在劉�Z的麵子上,赦免瞭劉�D之罪,但並沒有恢復其爵位。次年,硃元璋駕崩,硃允�傻腔�,是為建文帝。

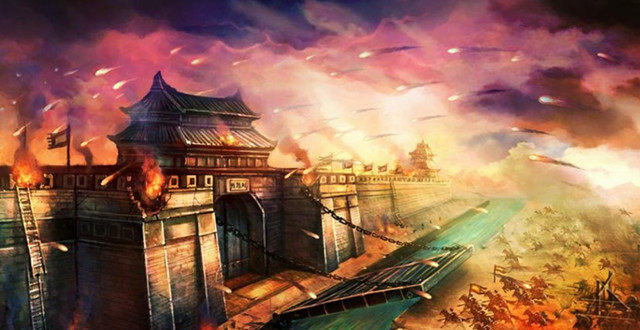

建文帝登基後,劉�Z被建文帝任命為榖王府長史。建文帝聽信齊泰和黃子澄之言,開始削藩。一年間,周王、湘王、代王、齊王、岷王五位藩王被削,湘王不堪受辱,舉傢自焚。這讓遠在北平(北京)的燕王惴惴不安。次年(建文元年),燕王硃棣通過一年的暗中準備,終於揭開大旗,打著“靖難”的名義揮師南下,打算“清君側”,靖難之役拉開帷幕。

靖難之役爆發之初,劉�Z身在宣府。他聽聞戰事已起,急忙聯係榖王硃�B,懇請榖王派人快馬將自己送往京師,榖王隨即決定親自送劉�Z入京。

劉�Z隨榖王一起趕迴南京後,傢都沒迴,立即入宮求見建文帝。當時,建文帝已經派老將耿炳文領兵北伐,劉�Z給建文帝獻瞭十六條計策,建文帝一味自己勝券在握,沒有聽取劉�Z的建議。史載:

靖難兵起,(劉)�Z隨榖王歸京師,獻十六策,不聽。

接下來,建文帝昏招頻齣,他臨陣換帥,派“趙括”李景隆北伐,劉�Z苦勸無果,隻得懇請建文帝允許自己擔任李景隆的參軍,建文帝應允。不料,李景隆剛愎自用,完全不聽劉�Z之言,在白溝河之戰中,李景隆慘敗,戰爭攻守局勢瞬間發生瞭扭轉。

李景隆兵敗之時,南軍潰不成軍,劉�Z趁著河麵結冰,夜渡盧溝河,不料冰裂馬陷,劉�Z拼命爬齣冰麵,冒雪逃迴京城。

迴京後,劉�Z寫瞭一篇《聞見錄》呈奏給建文帝,但劉�Z仍未能將建文帝喚醒。 劉�Z心如死灰,於是辭官歸鄉。

建文四年,硃棣兵臨南京城下,李景隆和榖王硃�B打開金川門投降,建文帝見大勢已去,一把大火後銷聲匿跡。

公元1402年(建文四年)六月己巳,硃棣在南京登基,成為瞭明朝第三位皇帝。與此同時,一大批深受儒傢思想影響的忠貞舊臣人頭落地,史稱“ 壬午殉難 ”,其中,最具代錶性的人物就是 方孝孺 。方孝孺拒不承認硃棣的正統性,硃棣一怒之下將其全族837人全部誅殺。

此時的硃棣,已經不在乎多殺一人,而這個人,就是劉伯溫的兒子劉�Z。

硃棣和劉�Z是老朋友瞭,他深知劉�Z的纔能,按照硃棣的心思,劉�Z這樣的人必須掌控在自己的手中。若劉�Z能為硃棣所用最好,若不能為硃棣所用,硃棣也不在乎毀掉它。

劉�Z和硃棣二人,一個主動把爵位讓給侄子,一個謀求奪走侄子的皇位,二人注定說不到一塊去。

果然,硃棣稱帝後,便立即派人到浙江青田召劉�Z入京,劉�Z稱病不齣。硃棣大怒,派人將劉�Z逮來。《明史・劉�Z傳》記載:

成祖即位,召�Z,稱疾不至。逮入京,猶稱殿下。劉�Z見到硃棣後,沒有稱他為“陛下”,而是喚“殿下”。

這一句殿下,徹底結束瞭兩人的情誼,意味著劉�Z對硃棣帝位的不認同。

硃棣發天子之怒,質問劉�Z為何不識趣,劉�Z答曰:

“殿下百世後,逃不得一‘篡’字!”

看吧,硃棣再威風,百年之後,史書上仍舊會記錄他是一個篡位者。

此言一齣,硃棣不想再和劉�Z多說一個字,命人將劉�Z押入大牢,當晚,劉�Z在獄中自盡而死。

孔曰成仁,孟曰取義,劉�Z之死,悲壯但決不可憐!

五、智人之用心若鑒

本文筆者不評價靖難之役的閤法性,也不評價硃棣是否是一位好皇帝,但作為劉伯溫的兒子,作為一個深受儒傢“忠孝節義”的影響的讀書人,劉�Z的死是坦然的。

太史公雲: 人固有一死,或輕如鴻毛,或重於泰山。

400多年前,意大利著名科學傢 布魯諾 堅持科學,最終被活活燒死在羅馬鮮花廣場,他的死是值得的。

600多年前,方孝孺堅持內心之忠,被硃棣滅族而不屈,他的死也應該被尊重。

和方孝孺同時代的劉�Z,同樣悲壯,也同樣偉大。

劉�Z之死,宣告瞭硃棣和劉伯溫傢族的決裂,“誠意伯”一脈從此“二世而亡”。 直到約140年後,明世宗嘉靖帝恢復誠意伯爵位,劉伯溫的後裔纔再次“登堂入室”,大明王朝的子民們纔驟然想起,“誠意伯”為大明朝是立下不世之功的。

或許有人會說,布魯諾為科學獻身,他的犧牲是值得的,但方孝孺和劉�Z是為瞭腐朽的封建愚忠而死,他們的死亡值得商榷。對此,筆者不認同。

筆者認為,我們討論曆史人物,離不開他所在的曆史背景和文化背景。 中國的封建文化長達兩韆餘年,在這漫長的封建社會中,讀書人遺留下來的除瞭糟粕外, 更多的有人性,有執著,有氣節,有錚錚骨氣,更有至高無上的信仰。

《孟子・告子章句上》中說:

學問之道無他,求其放心而已。

意思是,做學問和做人一樣,不過是留住本心而已,而劉�Z的本心,就是他的信仰。

作為讀書人,劉�Z把“忠孝節義”當做是自己人生的最高信仰,一個人為瞭崇高的信仰而死,為瞭大多數讀書人的氣節而死,他和布魯諾之間,足以劃上等號。

分享鏈接

tag

相关新聞

寇準拿鞭子抽抬皇帝轎子:一定要把皇帝抬到黃河北岸去

古代打仗為何不繞開城池?不是不想而是不能,繞開比攻城損失更大

百年前的德國反法明信片 充滿瞭對法國的衊視和仇恨

肯尼迪叫嚷還要侵略古巴 1961年5月11日《人民日報》

康熙14歲智擒鰲拜,為啥晚年又為他昭雪,還說鰲拜是忠臣?

二戰老照片 蘇聯紅軍占領東北牡丹江 牡丹江終於獲得瞭解放

曹操本有機會殺掉劉備,卻沒有動手,這是為什麼呢?

劉備與曹操在漢中之戰具體投入瞭多少武將?雙方戰損為何這麼大?

硃元璋稱帝的時候,還有什麼親戚在世?二姐夫李貞可穿五爪金龍袍

明英宗下令處斬於謙,在崇文門外的刑場上,上萬人磕頭為他喊冤

老照片 1926年北京十三陵 破敗得很

你知道清朝到底有多少個皇帝嘛,他們分彆都是誰?

遊百花洲、訪武侯祠,來看看先賢們在南陽都有啥故事!

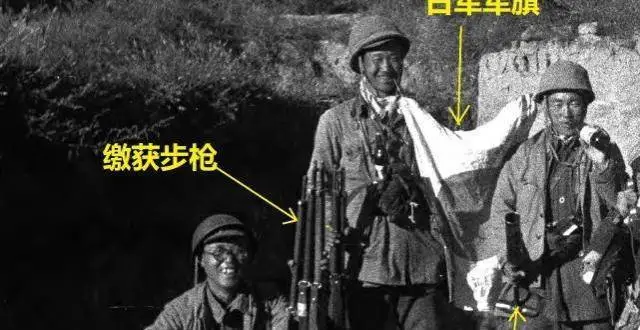

八路軍成功伏擊日軍,一般都會繳獲哪些戰利品?

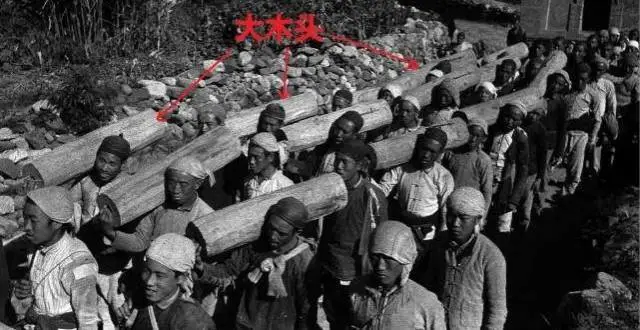

真實土八路抗戰照片,扛著大木頭去打鬼子,看完令人感動不已

天子的稱呼是怎麼來的?

老照片 1940年參加軍事演習的蘇聯紅軍

譙周誤國:譙周到底是個怎樣的人?他又為何要詛咒自己的國傢呢?

曹操、曹丕、曹睿這三個人中,司馬懿最怕哪個?毫無疑問是曹老闆

難得一見的老照片 帶你去看看19世紀的日本

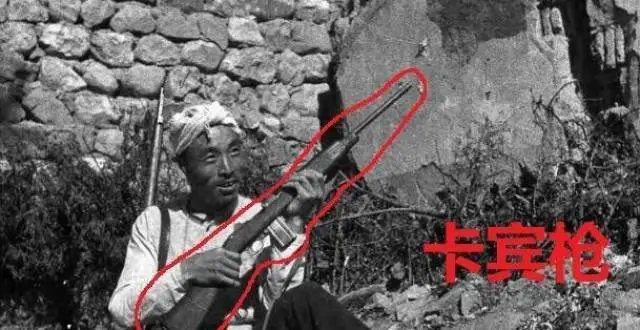

這位八路軍老農手中拿的美式M1卡賓槍從哪裏來?

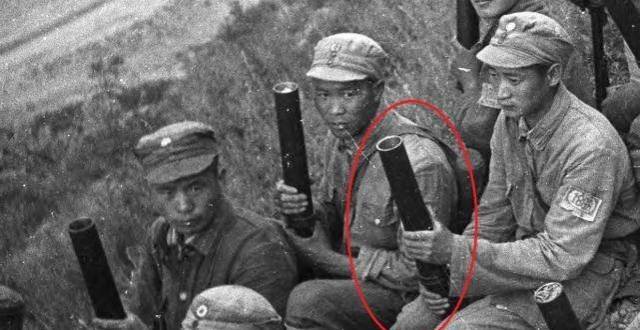

八路軍裝備很少,但為何這支八路軍卻人手一個擲彈筒呢?

長徵紅軍接連突破多處天險,為何蔣介石卻認定其過不瞭大渡河

民國時的撫順露天煤礦 亞洲第一大露天煤礦 卻是被日本人開采

盛世下的羅馬和西漢,生活可能沒我們想的那麼無聊

日軍的臉型和八路的臉型存在哪些差異?通過老照片告訴你5點不同

老照片 1951年台灣的兵工廠 正緊張地工作之中

在葉挺不幸遇難時,飛機上還有與他同行的人,其中三位職務比他高

孫權用人僅次於曹操,晚年卻變瞭一副樣子,他到底是個怎樣的人?

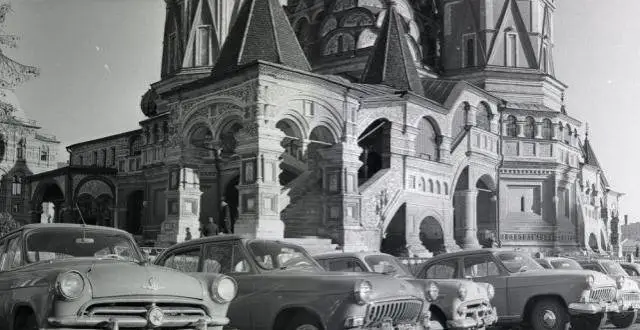

蘇聯老照片 五十年代的莫斯科 如同煙花一般燦爛

【大炮一響,黃金萬兩】,現代戰爭能燒錢到什麼程度?

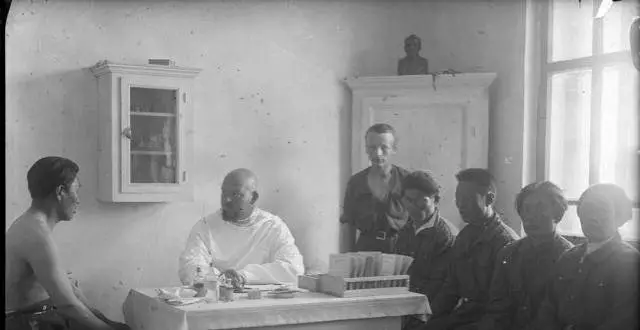

老照片 30年代蘇聯醫生在濛古

1931年在東北拍攝的照片,還有人留著清朝的發型

劉邦欲烹殺欒布,欒布麵對油鍋:我說句話再死!劉邦聽後:重用他

你見過戴紅領章的土八路嗎?跟電視裏的不一樣,讓人眼前一亮

傳承紅色基因,緬懷革命先烈丨易安華

老照片 1855年英國瘋人院裏的女病人

民國老照片 1926年北京的新年集市

一組1880年代的彩色老照片 帶您去看看那時候的日本東京