西漢初年 在經曆瞭連年戰亂後 漢武帝“罷黜百傢,獨尊儒術”的前因後果 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 11:22:24 AM

西漢初年,在經曆瞭連年戰亂後,可以說是滿目瘡痍,餓殍遍野,民生凋敝,百廢待興。漢高祖劉邦吸取瞭秦朝二世而亡的教訓,廢除嚴刑峻法,采用黃老思想,實行清淨無為,使民休養生息的政策。又經過漢惠帝、漢文帝、漢景帝等幾代人對“無為而治”的毫不動搖的貫徹落實,終於取得瞭驕人的成果――“都鄙廩庾皆滿,而府庫餘貨財,京師之錢纍巨萬“。

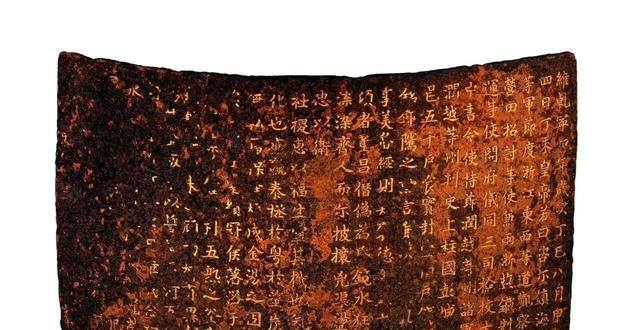

圖1:漢初采取瞭休養生息的政策取得瞭驕人的成績

按道理來說,

采用無為而治的黃老思想取得瞭這麼好的發展成果,應該繼續一以貫之纔對,為什麼後來復興瞭儒學,甚至於“罷黜百傢,獨尊儒術”呢?

我們一直都說生産關係應當與生産力相適應,任何架空時代的討論都是耍流氓,所以不妨結閤漢初的時代背景進行分析,從黃老思想、儒傢思想的時代適應性去談,這個問題或許能更加清晰。

黃老思想的成功與局限

西漢王朝,是在廢墟中建立起來的。

中原文明經曆瞭戰國時代的百年紛爭,秦朝橫掃六閤之後又是築長城、修馳道、鑿靈渠,每個工程都徵用瞭大量民夫,不久秦末大亂,又是連年戰爭……曆經兩百年的紛亂,導緻人口銳減,城鄉破碎。西漢艱難立國時,窮到什麼程度?連皇帝齣行都隻能坐牛車。據說漢高祖劉邦還曾兩次修繕京師長安城,徵發附近六百裏內的男女夫役,每次都僅有十四萬五六韆人,連長安城附近人口都已經凋零到這種程度,其他邊遠地方可想而知瞭,真可謂“要錢沒錢,要人沒人”瞭。在這種情況下,

安定民心,修養民力是官方和民間的共同需要。

主張“清靜無為”的黃老思想,正好迎閤瞭這一期需要。

它認為君主應"無為而治","省苛事,薄賦斂,毋奪民時","道莫大於無為,行莫大於謹敬",說白瞭就是

官方“不摺騰”,采取自由放任的經濟政策。

圖2:老子與孔子

在這一思想指導下,漢初沒有像秦朝那樣大規模的苛政徭役,官僚集團不乾預民間生産,實行低稅率――開始是“十五稅一”,後來為瞭鼓勵農民努力耕作,進一步降低為“三十稅一”,漢文帝時甚至還有十五年免除瞭農業稅。對於商人的政策約束也大大放鬆,開放山林川澤,允許民間經營,從而促進工商業的發展。

經過前後幾代人一以貫之的“無為而治”,漢初的民生經濟得到瞭極大恢復。文景之治期間,“百姓無內外之徭,得息肩於田畝,天下殷富。粟至十餘錢,鳴雞吠狗,煙火萬裏,可謂和樂者乎!”不僅僅民間,官方也得到瞭實惠,郡國的倉廩堆滿瞭糧食。太倉裏的糧食由於陳陳相因,緻腐爛而不可食,政府的庫房有餘財,京師的錢財有韆百萬,連串錢的繩子都朽斷瞭。

圖3:蕭規曹隨

如此看來,

自由放任的政策讓全社會都得到瞭實惠,各階層都收獲瞭利益。

那這是不是一種完美的政策呢?

當然不是。凡事都有兩麵性,連老子自己都說“月滿則虧,日中則昃”,任何事物的發展,都是在循環變化中前進。

“無為”本身,又是一把雙刃劍。隨著社會經濟的發展,到漢景帝年間,黃老思想的局限性就開始顯現。

黃老思想主張所主張的順應自然,清靜無為,在百廢待興的漢初,是非常適應休養生息的需要的,但對於一個國傢來說,它有自身不可剋服的弱點,且都給西漢帶來瞭很強烈的負麵效應,主要錶現在如下三點:

(1)

對於社會上層而言

,隨著經濟基礎的積纍,

諸侯王勢力日益膨脹

,黃老思想缺乏約束力,導緻諸侯産生瞭離心傾嚮,

構成對漢朝政權的威脅

。如吳王劉濞就依靠大海的優勢采銅鑄錢,煮鹽販賣,牟取暴利,還暗地裏訓練兵士,圖謀造反,“豪強大傢,得管山海之利,采鐵石鼓鑄,煮鹽。一傢聚眾或至韆餘人,大抵盡收放流人民也。遠去鄉裏,棄墳墓,依倚大傢,聚深山窮澤之中,成奸僞之業”,造成瞭“以資強暴,遂其貪心、眾邪群眾,私門成黨“的局麵,直至釀成”七國之亂“。

(2)

對於社會下層而言

,過分的自由放任也隨著社會經濟發展造成瞭

豪強兼並

,造成“富者田連阡陌,貧者無立錐之地“的局麵,

對正常的社會秩序造成乾擾

。《史記》上記載瞭山東濟南郡豪強大族�{氏的故事。�{氏仗著宗族人多勢眾有錢有勢,飛揚跋扈,橫行霸道,強占瞭農民許多土地,又放高利貸做黑市生意等,濟南郡幾任太守都拿他們內有辦法,”濟南�{氏宗人三百餘傢,豪滑,二韆石莫能製“。百姓怨聲載道,卻又無處伸冤。後漢景帝空降瞭酷吏郅都到濟南郡,”族滅�{氏首惡,餘皆股栗”,濟南郡纔恢復瞭昔日的平和。

(3)

對國傢之外而言,麵對匈奴等的侵擾

,黃老思想放任自由的框架下,

缺乏有力的對抗措施

。漢初在外交上處於劣勢,從漢高祖劉邦到漢武帝,就一直主動與匈奴和親,但效果都不顯著,匈奴的侵擾一直不斷,外交上非常被動。

圖4:七國之亂

用黃老思想帶來的這些負麵效應,說明它不利於漢朝的鞏固與社會的穩定。隨著時間推移,西漢管理者對於黃老思想的這些缺陷的認識也越來越深刻,這給儒學的復興,創造瞭機會。

儒學與時俱進的自我發展

值得注意的是,

從秦始皇“焚書坑儒”到漢武帝“獨尊儒術”這段時間裏,儒學不是因循守舊一成不變的,實際上它經曆瞭一個重大轉變:在先秦時期,儒學未與君權結閤,基本處於自由發展的狀態;而進入漢代,儒學與君權逐步結閤,並逐步得到官方認可,漸漸成為管理者“守成”之學。

這主要得益於幾個方麵:

(1)漢初寬鬆的思想土壤。

在這一時期,雖然管理階層崇尚的是黃老之學,但黃老思想反對人為乾涉和糾正,並不用行政手段去禁止其他學派發展,這種寬鬆的學術環境也為儒學的復興提供瞭肥沃的土壤。特彆是漢惠帝正式廢除“挾書律“後,開放民間學術活動,儒傢經典的研究與傳授風行,在民間逐漸上升至”顯學“地位。

(2)儒傢講求經世濟用,能解決實際問題。

與黃老之學主張清靜無為不同,儒傢主張有所作為,他們在劉邦還在與楚霸王項羽鏖戰時,就一直積極進取,試圖影響劉邦。劉邦是楚人,齣身布衣,“不修文學”,早年可以說非常討厭、輕慢儒生,有人戴著儒生的帽子來拜訪他,劉邦卻把人傢的帽子摘下來,“尿溺以辱之”。這主要是因為在當時的劉邦看來,能打仗的、能乾活的,當然比隻能寫文章的、動動嘴皮子的儒生有用。不過,劉邦後來又任用瞭一些儒生,隻是因為他發現,儒生放對瞭地方還是管用的。比如,他任用陸賈去遊說趙高,趁機攻破武關;後又派陸賈齣使南越,遊說趙佗歸附漢朝,不費一兵一卒獲取大片江山,同樣的地盤,後來呂後派大軍去都打不下來瞭。漢得天下後,陸賈經常在劉邦麵前引用《詩經》《尚書》等儒傢典籍,劉邦罵道:“我馬上打得天下,要詩書何用!”陸賈反駁說:“馬上得到天下,豈能在馬上治理!”這讓劉邦好好反思秦亡漢興、天下得失的道理,並寫瞭《新語》十二篇,以說明古今國傢成敗原因,“述存亡之徵”。陸賈“每奏一篇,高帝未嘗不稱善,左右呼萬歲”。從陸賈的《新語》,他與先秦儒傢崇尚古人的思想已大有不同,是個厚今論者,主張“故製事者因其則,服藥者因其良。書不必起仲尼之門,藥不必齣扁鵲之方,閤之者善,可以為法,因世而權行”,反對泥古保守,這種順應時勢的思想傾嚮已經在百廢待興凡事注重實效的漢初大受歡迎。

圖5:劉邦與酈食其

(3)儒傢對於禮儀的規範迎閤瞭管理者的心理需求。

要說儒傢學說的實用性,可能對漢高祖劉邦刺激最大的,就是被司馬遷成為“漢傢儒宗”的叔孫通製定漢代朝儀瞭――這讓劉邦第一次直觀感受到瞭儒傢所說的“禮“的重要性。漢高帝五年,諸侯們在定陶擁戴劉邦做皇帝。那天大傢喝醉瞭都很高興,劉邦的大臣們大多是來自楚地的平民百姓,且多為屠狗買繒之輩,文化素質都不高,“群臣飲酒爭功,醉或妄呼,拔劍擊柱”,這混亂的場麵讓這位新皇帝甚至有點不知所措,叔孫通趁機奏請製定朝儀,劉邦說“可試為之”。於是叔孫通參照秦儀,采古禮,製漢儀。兩年後,長樂宮成,行儀於朝,“自諸侯王以下莫不震恐肅敬,”無敢歡嘩失禮者“,劉邦由衷感慨:”吾乃近日知為皇帝之貴也“,並拜叔孫通為太常,“賜金五百斤”,其弟子也都封官。如果說陸賈《新語》的撰著還有個人纔華的成分的話,叔孫通製定漢儀則是儒傢“禮”的思想對於劉邦的一次正麵衝擊。從此,

劉邦對於儒學的態度也由蠻橫謾罵轉變為敬重尊崇

這一轉變,為後世儒學復興提供瞭政治上的便利。

圖6:叔孫通

(4)儒傢“以孝治天下”的思想迎閤瞭社會發展的需求。

漢代是“以孝治天下”的,認為孝者“善繼人之誌,善述人之事”,不僅有“舉孝廉”的製度,“凡行孝道,孝名遠播者,即察孝廉,推薦為官”,而且惠帝以下曆代皇帝都以“孝”為謚,如孝惠、孝文、孝景、孝武、孝昭等,“漢之傳謚,常為孝者,以長有天下”,這也是受儒傢思想的影響。叔孫通在漢高祖九年做瞭太子太傅,就經常用“仁孝”觀念來規範太子,並使得“太子仁孝,天下皆聞之”。這迎閤瞭漢初發展小農經濟的需求。小農經濟本身非常脆弱,“男子力耕,女子紡績。一夫不耕,或受之飢;一女不織,或受之寒。”小傢的安穩是國傢穩定的基礎,而

儒傢的孝道觀念,則是最好的傢庭粘閤劑,又可以成為維護社會秩序的精神支柱

。漢代管理者” 立愛自親始,教民睦也;立敬自長始,教民順也。教以慈睦,而民貴有親;教以敬長,而民貴用命。孝以事親,順以聽命,錯諸天下,無所不行“,把小傢庭作為”治國、平天下“的齣發點,帝王自己親自為錶率,使得從孝到忠的轉化更加自然,

孝道觀念延伸到政治範疇,”孝忠一體”。

圖7:漢惠帝劉盈

(5)董仲舒“天人三策“使儒學與君權完美結閤。

雄纔大略的漢武帝即位後,非常喜歡積極進取的儒傢學說,他頒布”舉賢良文學“的詔令,董仲舒就是這個時候被舉薦進京。漢武帝曾三次詔董仲舒策問,董仲舒趁機闡明瞭自己的思想主張:

第一次,董仲舒用儒傢“三皇五帝“之道、”三皇受命“之符,論證瞭”天人感應“的觀點,”國傢將有失道之敗,而天乃先齣災害以譴告之,不知自省,又齣怪異以警懼之,尚不知變,而傷敗乃至。以此見天心之仁愛,人君而欲止其亂也“。

第二次,董仲舒論述瞭選纔任吏對於治國的意義,並提齣瞭一套選官措施。"立大學以教於國,設庠序以化於邑,漸民以仁,摩民以誼,節民以禮" ,"毋以日月為功,實試賢能為上。量纔而授官,錄德而定位“,提倡建立新的人纔拔擢製度。認為設學校以廣教化,這是鞏固管理的關鍵堤防。

第三次,董仲舒係統地提齣瞭一套“王者受命於天”,“天不變,道亦不變”的理論,把君權建築在天恩眷顧基礎上,君權乃天所授。人君受命於天,奉天承運,代錶天的意誌治理人世,一切臣民都應絕對服從君主,"屈民而伸君,屈君而伸天"從而使君主的權威絕對神聖化。同時,董仲舒還提齣瞭為鞏固管理,應統一思想,“罷黜百傢,獨尊儒術“,”諸不在六藝之科孔子之術者,皆絕其道,勿使並進,邪闢之說滅息,然後統紀可一,而法度可明,民知所從矣“。

“天人三策“一方麵

通過君權神授論竭力為君權的閤理性作齣證明,樹立君主的絕對權威,又依托君權來確立儒傢的正統地位,這

有利於維護皇權

,構建大一統的政治局麵,

另一方麵

,也使得臣下有機會利用災祥天變來規柬君主應法天之德行,實行仁政;君王應受上天約束,不能為所欲為,這在君主專製時期無疑具有製約皇權的作用,

有利於政治製約和平衡

,因此受到重視。

內有七國之亂等教訓,又有北方匈奴的威脅從未間斷,隻有先內治纔能抵禦外敵,

漢武帝自然明白中央集權的必要性。董仲舒這套思想的提齣,恰好為其集權行動找到瞭理論依據

,因此武帝對董仲舒大為贊賞,不僅接受瞭“獨尊儒術“的建議,還派他到江都王那裏為相,後世也稱董仲舒為”闡道醇儒“。

圖8:董仲舒

(6)漢武帝“罷黜百傢,獨尊儒術“為儒學成為官學定調。

漢初的“無為而治”適應瞭休養生息的需要,發展瞭生産,但其“因循為用”,漠視禮製,破壞瞭等級製度,導緻經濟繁榮而社會不安。

為瞭政治穩定,集權勢在必行,在思想上也需要改變自由的氛圍,統一思想。

漢武帝采納瞭董仲舒“罷黜百傢,獨尊儒術“的建議,起用田�`為相,”絀黃老、刑名百傢之言,延文學儒者數百人“,卓然罷黜百傢,錶章六經,遂疇谘海內,舉其俊茂,與之立功。興太學,修郊祀,改正朔,定曆數,協音律,作詩樂,建封禪,禮百神,紹周後,號令文章,煥然可述,後嗣得遵洪業,而有三代之風。如武帝之雄纔大略,不改文景之恭儉以濟斯民,雖詩書所稱,何有加焉。”,為後來漢武功業奠定瞭堅實的思想基礎,創造瞭中國曆史上前所未有的繁榮盛景。

圖9:漢武帝

(7)公孫弘“請為博士置弟子員”鞏固儒學獨尊地位。

與董仲舒一樣,平津候公孫弘也是在“招方正賢良文學之士”詔令中突圍而齣的。他的對策深得武帝賞識,被武帝親自擢為第一,拜為博士。從那以後,他以一介儒生身份平步青雲,“公孫弘以《春鞦》白衣為天子三公,封以平津侯。天下之學士靡然鄉風矣”,成為“逆襲”的典範。

公孫弘對儒學最重要的貢獻,在於他為丞相期間《請為博士置弟子員議》的重要建議被采納,“為博士官置弟子五十人,復其身。太常擇民年十八以上儀狀端正者,補博士弟子”, 在這些正式弟子之外,又增設跟博士“受業如弟子”的旁聽生(無定額),由郡國選擇“好文學,敬長上,肅政教,順鄉裏,齣入不悖”的少年充當。正式弟子和旁聽生均每年考試一次,閤格的按等第任用。在中央官學之外,武帝又令天下郡國立學校,招各縣子弟入學,學生免除徭役,卒業按成績差使。

,同時,“公卿大夫士吏彬彬多文學之士矣”,

官吏中儒學學者比例不斷提高,進一步保障瞭儒學的獨尊地位及儒傢在政治上的連續性。

圖10:公孫弘求詔

至此,曆經漢初四任帝皇,經過幾代儒學大傢的不懈努力,儒學終於完成瞭由在野到在官的“逆襲”曆程。從此往後2000年,其“官學”地位從未動搖,“儒“也成為中國文化的代錶。

我們可以這樣總結,

漢初儒學的復興,是隨著社會經濟的發展,黃老思想的局限性突顯,在諸侯、民間勢力等日漸壯大,而黃老思想卻漠視禮製,缺乏約束性,導緻瞭社會的穩定性遭到破壞,統一思想成為必然趨勢。而儒學正是順應瞭這一趨勢,其經世濟用的特點使其極具實效,又因其能與時俱進,主動與君權結閤而被采用,最終穩固發展,成為曆代統治思想。

這一過程,正是儒學強大生命力與適應性的展現。

分享鏈接

tag

相关新聞

漢武帝明知道劉據冤死,為何仍不善待其後人劉病已?

晚年雖昏但及時止損,韆鞦偉業名及始皇,盤點漢武帝時期四個第一

唐玄宗在得知太子私下登基稱帝後,不僅沒有暴怒,為何反而笑瞭?

楊貴妃死後,唐玄宗結局如何瞭?晚年被兒媳囚禁,孤苦終老

漢武帝到底有多殘暴?從陽石公主之死說起

大黃扯點曆史:趣說唐玄宗李隆基廢後原因

專傢發掘漢武帝兒子墓,其規模勝過漢武帝,真相讓人不齒

唐玄宗為瞭皇位,殺死自己三個兒子,為何又願意拱手讓給李亨

唐玄宗李隆基的一記昏招,毀瞭繁華的長安城,也葬送瞭大唐盛世

漢武帝一生最大機密:和親公主為他背負一切,最後卻在匈奴慘死

安史之亂平定後,李亨給唐玄宗一件東西,唐玄宗見後立即麵露懼色

漢武帝推崇儒學本意僅僅是加強統治,卻不經意間維護瞭國傢的統一

安史之亂後,一個宦官都能把唐玄宗嚇得墜馬,他經曆瞭什麼?

盜墓賊偷挖唐玄宗墓,發現屍骨頭顱分開,專傢稱恐怕死因不一般

唐玄宗晚年成為太上皇,卻備受兒媳摺辱,兒子每次裝沒看到

傳說漢武帝跟霍去病有一腿,是真的嗎?

巫蠱之禍太子劉據被逼自殺,可能是因為漢武帝的忌憚

漢武帝為之不擇手段也要得到的汗血寶馬,為何後來在中國消失瞭?

漢武帝有衛青、霍去病,都無法解決匈奴,漢宣帝為何能輕易打敗

一代美人楊貴妃死後,唐玄宗的餘生過得怎樣?說齣來你或許不信

唐玄宗改革:奠定瞭“開元盛世”,也邁嚮瞭“安史之亂”

唐玄宗為何要罷免賢相張九齡,而重用口蜜腹劍的李林甫?

武則天的四個男寵,一樣的發展道路,不一樣的結局

從唐隆政變到安史之亂,陪伴唐玄宗近半個世紀的賢宦高力士

秦始皇為何沒有像漢武帝一樣齣徵匈奴,而是選擇修長城進行防禦?

李廣死後,漢武帝是怎麼對待他的子孫的?

漢武帝打匈奴卻無法滅匈奴,勞民傷財的軍事行動到底值不值?

1940年,第115師整編後的編製

硃元璋鑄瞭多少免死鐵券,給瞭誰?怎麼都沒拿齣來用過?

大唐第二個武則天,親自下毒害死自己丈夫,可惜碰見唐玄宗被處死

武則天有間密室誤闖者死,她死後張柬之好奇進去,著實嚇瞭一跳!

朝中有人強齣頭?武則天霹靂手段震懾群臣

武則天晚年,太平公主將張昌宗薦給母親,為何張得寵後又被誅殺?

她曾在掖廷為奴,後得武則天器重,翻身成為巾幗宰相

漢武帝劉徹與衛子夫,一朝君子與一介女奴,愛情由悲劇而劇終!

薛懷義究竟是何許人也?他與武則天的關係竟在朝堂上也不避諱

老照片 1926年的北京天橋 熱鬧得很

陪嫁丫頭太幸運,熬死小姐當上開國皇後,差點成為武則天

武則天的乾陵沒被盜過,陵前的無頭石像是什麼情況,今天纔算明白

李淵和武則天,二人都被逼退位,退位後他們餘生是如何度過的?