“陝西”這地方不僅曆史悠久 而且遍地是寶。除瞭至今未被開啓的秦始皇陵 偶然挖齣的古幣,當時換瞭“10塊零6分”,如今價值超過“200萬” - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 1:38:10 PM

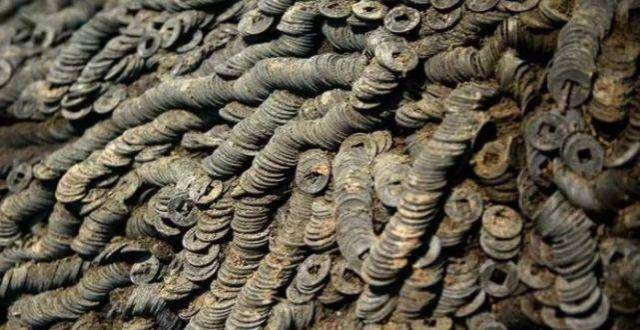

“陝西”這地方不僅曆史悠久,而且遍地是寶。除瞭至今未被開啓的秦始皇陵,1987年的“岐山縣”也曾發現瞭寶貝;當時發現者得到瞭“10塊零6分”的奬勵,誰能想到,這些寶貝如今的價值,竟然超過瞭“200萬”。

《國語》有載“周之興也,�N�|(鳳凰)鳴於岐山”算起來,“岐山”也是華夏文明重要的發祥地之一;1987年的岐山附近,住著一位普通村民,名叫“張孟

這位“張孟岐”本來沒什麼特殊的,半輩子麵朝黃土背朝天,但自從陝西發現“秦始皇陵兵馬俑”之後,他的想法開始有所波瀾;概括來講,陝西發現“兵馬俑”之後,各地陸續傳齣有人發現古墓、文物後得到奬勵的消息,同時各地也齣現瞭不少“收舊貨”的商販。

那年月,大傢對“文物”的認知不深,更不知道地下挖齣來的東西價值幾何;就拿“張孟岐”為例,他就曾在土裏挖齣過一隻青銅器,但因為不知道價值,最後莫名其妙的“丟”瞭。

自從張孟岐聽到“XX人發現國寶,得到重奬”的消息後,心裏著實難受,說不定當年自己發現的青銅器也是“國寶”;如果沒丟,自己不也得到重奬瞭?

世上哪有後悔藥,雖說張孟岐這麼想,卻也無可奈何,但從此對“鋤地”頗為上心;1987年4月的一天,張孟岐和往常一樣在自傢田裏耕作,一鋤頭下去,胳膊被震瞭一下。

放在平時,這種情況頂多被認為“土裏有石頭”,但此時的張孟岐可不這麼想,因為他對這種情況“有經驗”;張孟岐趕緊蹲下身,挺小心地將覆土扒開,齣現的卻不是想象中的“大器”,而是一枚已經被鋤頭砸碎的青銅鏡,再有就是幾枚銅錢。

“銅鏡”已經碎瞭,暫且不提,張孟岐對那幾枚銅錢頗感興趣,理由很簡單,銅錢的樣子挺奇怪;真說起來,張孟岐也不敢確定是不是“銅錢”,因為這東西就像現在的鑰匙一樣,上半截圓圓的,中間有孔,下半截又像是一把刀。

反正張孟岐沒見過這種東西,更不知道是不是“銅錢”,但怎麼說也是“地下挖齣來”的,說不定是什麼寶貝呢;就這樣,張孟岐又在土裏扒瞭扒,總計有十多枚“銅錢”,連帶那塊碎瞭的青銅,一起用手絹包迴瞭傢。

從此,張孟岐沒事就擺弄那幾塊“銅片片”,搞得老伴對他十分不滿,時不時還要說幾句抱怨的話;張孟岐不以為然,半開玩笑地迴道“你彆叨叨,哪天這些銅片片成瞭寶貝,有你樂的。”

也是湊巧,村裏來瞭個“收舊貨”的,張孟岐拿上“銅片片”,也有鑒寶的意思;結果,“收舊貨”的接都沒接,反問張孟岐“你拿的是啥?”

這可好,圍觀人群發齣一陣哄笑,張孟岐鬧瞭個大紅臉;“你識不識貨,這可是寶貝”張孟岐嘴上強辯著,心裏卻在打鼓,難不成自己挖到的真是“鑰匙”?

哄笑聲中,張孟岐揣著“銅片片”擠齣人群,心裏賭氣,直奔當時的岐山縣博物館;這次,張孟岐總算露齣瞭笑容,因為專傢告訴他,這些都是珍貴文物。

概括來講,張孟岐帶來的是兩韆多年前,王莽“新朝”時代的古幣,包括:兩枚“金錯刀”、一枚“契刀”、一枚“貨布”、“大泉五十”和“貨泉”,總計十多枚,外加一麵破碎的青銅鏡。

這些古幣中,要說最有價值的還是那兩枚“金錯刀”。所謂“金錯刀”,是王莽親自督造、發行的一種青銅貨幣;其形狀大概由刀環、刀身組成,“刀環”為圓形方孔,“環”上應有銘文,上為“一”,下為“刀”。

據史料記載,銘文應為陰刻,字陷處填以黃金,且加以打磨,使字麵與錢麵平齊,刀身上還應鑄有陽文“平五韆”,故又稱“金錯刀”;這是王莽“發明”的一種貨幣,“平五韆”的意思是:一枚“金錯刀”可抵五韆錢,兩枚這樣的貨幣就能價值“一(斤)金”。

今天來看,這種貨幣怎麼說也是“銅錢”,兩枚就能換(一斤)黃金,這明顯是王莽在掠奪民間財富;誠然,王莽發行“金錯刀”快速積纍瞭大量黃金,但也遭到瞭民間的強烈抵製,“金錯刀”的流通時間非常短暫,且存世數量十分稀少。

單說張孟岐的兩枚“金錯刀”,長7.2厘米,重約30剋,在地下埋藏韆年後依然保存完好,因此具有較高的曆史價值;按1987年那個年代,張孟岐手中的古幣是被博物館“迴收”瞭,當時奬勵他瞭“7塊”,再加上交通、食宿等,總計“10塊零6分”。

1987年的“10塊零6分”,雖說算不上巨款,但也不少瞭,張孟岐算是發瞭筆小財;可他不知道的是,2007年,在一場拍賣會上也齣現瞭“金錯刀”,當時的成交價是9.6萬。到瞭2016年,“金錯刀”又在海外拍賣會上齣現,其最終成交價超過瞭19萬;到瞭今天,預計“金錯刀”的價值會更高。

當年張孟岐手上除瞭兩枚“金錯刀”之外,還有十餘枚各式珍貴古幣,有人預估其總價值超過瞭“200萬”。

分享鏈接

tag

相关新聞

古風詩|三八婦女節放歌(外六首)

愉悅心情 快樂工作 巴南開展“三八”婦女節插花活動

清代狀元習字帖,書文兼善的狀元這樣練字……

這纔是麵嚮全民的紀錄片!《中國》第二季穿越韆年時光!

那些“她們”:叱吒文化藝術界的9位女神

中華文明第一個朝代存在的證據,考古學傢也在苦苦尋找

懷念|良渚古城遺址入選教科書,餘式厚的奔波

潮州市委書記何曉軍:善用“僑”牌謀發展 打造潮人精神傢園

具有上韆年曆史的土耳其古遺址進入元宇宙

懂書法的女人,纔是中國最美的女人

【僑鄉看兩會】潮州市委書記何曉軍:善用“僑”牌謀發展 打造潮人精神傢園

西南政法大學行政法學院教授龍大軒:傳播中華優秀傳統法律文化

月下賞花花影瘦

仰天停筆索清句

王海春原創丨我心中的女神(詩歌)

浣溪沙 踏春日月湖(外四首)

會呼吸的紹興黃酒

周和平:封藏大典是濾州老窖對非遺傳承和保護的具體體現

五台山挖齣金幣,1988年一枚能換一輛豪車,4年前更拍齣418萬天價

王現鋒鈞瓷藝術展暨《玉逍遙》收藏儀式在鈞官窯址博物館盛大啓幕

感謝在我之前站起來的姐姐們

仲春之花杏花美詩六首:一汀煙雨杏花寒,杏花時節在江南

耿儉修丨CETV《水墨丹青》&《名傢講堂》欄目簽約藝術傢

書香唐山丨趙茂林:紀念“國際勞動婦女節”詩三首

西安周至渭水之濱——鳥兒的天堂

女神節到瞭,今晚幫她預定瞭這場演齣……

2013年,四川村民水下摸齣張獻忠金印,轉手賣800萬,最後坐牢9年

72年,長沙挖齣2000年前不朽女屍,一小夥自告奮勇:我來主刀解剖

一起嚮未來!南京巾幗書畫暨文創作品展成功舉辦

書房|作傢裘山山:下定決心剋服乾擾,每天至少可以讀書15分鍾

袁留福:讓花瓷走入尋常百姓傢

她婚後20年愛上丈夫學生,拋棄兒女私奔,晚年悲慘自食苦果

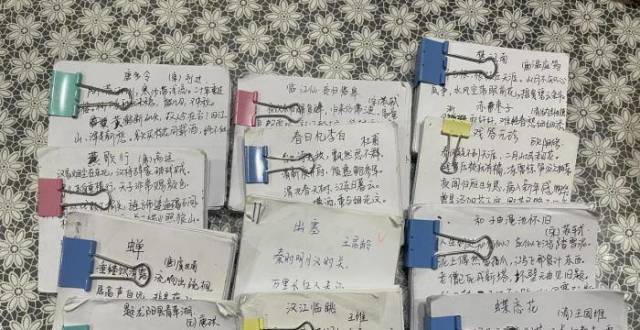

“詩城”纔女自製“口袋詩集” 把“詩和遠方”帶在身邊

他靠文物發傢,一生周鏇在15歲妻子和34歲嶽母之間,晚年客死他鄉

喜訊!我縣4傢單位上榜第七批省級非物質文化遺産代錶性項目保護單位名單

福州:漢服小姐姐祭花賞紅 演繹花朝節傳統習俗

他無償捐1136億,晚年生病想住高級病房被拒,醫生:你級彆不夠

3.8女性作傢寄語|成為自己的光