美國心理學傢詹妮弗・埃伯哈特和她的新書《發現影響我們思維與言行舉止的偏見》。(資料圖/圖)詹妮弗・埃伯哈特(Jennifer L.Eberhardt)是一位美國社會心理學傢 現為斯坦福大學心理學係教… 南橋:怎樣對抗偏見? - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 7:16:06 PM

美國心理學傢詹妮弗・埃伯哈特和她的新書《發現影響我們思維與言行舉止的偏見》。(資料圖/圖)

詹妮弗・埃伯哈特(Jennifer L.Eberhardt)是一位美國社會心理學傢,現為斯坦福大學心理學係教授。1993年,她在哈佛大學取得瞭博士學位。作為當年的優秀畢業生,哈佛研究生院選她為畢業典禮上代錶研究生的執旗手之一。但在典禮舉行前一天,她被警察攔截。警察以牌照過期為由,將她拷走拘留。直到哈佛研究生院院長給警察局打瞭電話,她纔被放走。

對於偏見和歧視,埃伯哈特博士有著深切的、第一手的體會。作為研究歧視現象的學者。她多次在各地宣講和培訓,對抗廣泛存在的社會偏見,尤其是影響種族關係的偏見。近年,她集自己的教學研究和校外培訓的素材,寫成瞭《發現影響我們思維與言行舉止的偏見》(Biased: Uncovering the hidden prejudice that shapes what we see, think, and do. )一書。此書基於研究,內含生動的事例和雄辯的論證,現為多地高校采用,作為反歧視教材或培訓材料。

偏見和人類一樣曆史悠久,嚴重的偏見,要靠打仗來解決,如美國南北戰爭。曆史上一些人為瞭對奴役非裔閤理化,用所謂科學“證明”非裔天生低人一等。19世紀中期,阿拉巴馬州醫學院的創辦者、外科醫生諾特(Nott)和人種學傢格力登(Gliddon)試圖證明白人的頭顱容量超過非裔。當時科學界有一種常見說法為“人種多重來源說”(polygenism), 認為白人和非裔都不是同一個物種,非裔更接近猿猴。人們為瞭證明自己偏見的閤理,韆方百計將非裔低劣化,描述成“可怕的妖魔”(scary monster)。這種妖魔化在其他社會則有不同的呈現方式。

非裔常給人犯罪率高的印象。但不為人多說的盲點很多:係統性的不公剝奪瞭很多人的機會。另外,非裔被警察選擇性調查的比例更高。這事說到底是先有雞還是先有蛋的問題。作者和斯坦福大學的研究者在對2013-2014年間奧剋蘭警察攔截汽車的案例做過調查,發現60%被攔截的人為非裔。而該城市的非裔比例為28%。這兩個數字顯然不太協調。

非裔從小就被傢人教育:遇到警察,要彬彬有禮,要把手放在方嚮盤上,不要逃跑。要知道,稍有不慎,他們就會被警方以拒捕、逃跑、襲警等名義被擊斃。白人警察中以貌取人的偏見委實存在。他們對非裔有一種選擇性注意,這種選擇性注意,會讓他們對其他犯罪分子視而不見。認知心理學傢丹尼爾・西濛斯(Daniel Simons)和剋裏斯托弗・查布裏斯(Christopher Chabris)做過一次實驗,讓人觀看一段無聲的三十秒錄像。錄像中兩個球隊一隊穿淺色衣,一隊穿深色衣。研究者要求參與實驗者計算淺衣隊傳球的數量。比賽中間,場上齣現瞭一隻跳舞的大猩猩。可很多人注意力集中在數球上,那麼顯眼的大猩猩,很多受試者都沒看到。

非裔犯罪率高的偏見,刺激白人警察常嚮非裔找茬。汽車尾燈不亮、牌照過期等雞毛蒜皮的原因,都會導緻非裔被攔截,追查有無更大的問題。這中間造成的矛盾非常之多,甚至屢屢鬧齣人命。種族偏見對人的影響很大。偏見有時候是無關痛癢的話語,有時候導緻生命危險。不然哪有那麼多“黑人生命、不容踐踏”的抗議。

偏見問題的另外一麵,是非裔、華裔、西裔存在底層互害的復雜關係。近些年,美國常有中老年亞裔被非裔和西裔攻擊、搶劫的案件發生。罪犯搶劫常選亞裔中老年婦女,原因是多方麵的:她們英語有的不太好,遇事後不能和警方清晰描述。更為重要的是,她們對其他族裔(如非裔)少年的麵孔分辨率低下。同齡非裔婦女看一眼能認齣來的非裔少年,亞裔中老年婦女則分辨不清。這樣,當警察讓亞裔受害者指認罪犯時,她們往往指認不齣,犯罪分子得以逍遙法外。

這種選擇性臉盲,往往是在一起呆少瞭,缺乏進一步認知所緻。大傢可以想象,我們中國人看到一張麵孔,可以有意無意地朝其他麵孔上“掛靠”:這個人長得有點像王寶強,那個人方臉,眉毛像我大舅。大傢思維裏總有一些“鈎子”,可以將印象鈎住。其他族裔的人,缺乏這些鈎子,第一麵看到的印象,很快隨風飄走。遇到種族歸屬模糊的情形,人們則朝自己熟悉的麵孔上套:如果一個罪犯黑白混血,事後警方找人畫像,往往是白人畫得更像白人,非裔畫得更像非裔。總之,人以群分,總是對熟悉的人能夠精細區分,對於其他族類,則更多臉譜化處理。

在我所居住的得剋薩斯州,人口拐賣的“黑三角”地帶,反而是達拉斯-韋科-奧斯汀這種發達的高速公路連接起來的都市區。當偏見濛蔽瞭人們眼睛的時候,我們就會有大量盲點甚至盲區看不到,而不幸處在這些盲點、盲區的受害者,其實同樣危險。

偏見和歧視的存在,影響瞭社會公平和成效,影響瞭人的生活。如何改變呢?

第一個辦法是相處。沒有什麼比在一起過一段時間更能消除偏見的瞭。人在一起呆久瞭,就不會盲目歧視盲目崇拜。作者有個親戚,是個非裔護士,從事臨終關懷。她就發現,到瞭臨終關懷的時候,病人和傢人長期密切接觸,往往會消除掉固有的大量偏見。連幾代人都是種族歧視者的傢庭,到瞭生死關頭,都發現黑與白的界限,原來不堪一擊。這種機會其他人很難遇到。對其他人來說,閱讀和旅行倒是一個辦法。旅行是消除偏見的第一法寶。作者告訴我們,在任何一個地方住上一段時間,他們的常規處境,就會成為你的舒適區。("Spend enough time in any one place, and its default conditions can become your comfort zone.")

第二個辦法是優化自己的傢教,不要讓孩子從小狗眼看人低。科學傢通過實驗發現,連狗都跟主人學,固化特有偏見。狗會觀察主人怎麼對待陌生人,例如實驗中白人看到另外一個白人,走上前握手擁抱。看到非裔,退後三步。狗就學到瞭規律,跟著模仿。“狗眼看人低”並非空穴來風。

在傢庭內部,偏見具有很強的代際傳播能力。從嬰幼兒時,周圍人的偏見就可以傳播。成人如果充滿偏見,這種偏見往往會在子女身上重現。一個人成長中若有傢人老是宣講某些偏見,會造成巨大傷害,重者毀滅傢庭的幸福。比如父母老在子女麵前講某個地方人如何不好,後來子女機緣巧閤,卻嫁給瞭來自此地的人,在婚姻中就有可能在腦子裏迴放父母說過的話,不斷尋找驗證,形成一種“確認偏見”,會使得過去一點點的偏見更為固化,最終導緻傢庭關係的破裂。這個過程就是預言在自我實現。父母對於子女的最大坑害,莫過於這種偏見的傳播和固化。要想打破這個魔咒,需要父母自己打破偏見,教子女學會越過外在標簽,看到人具體的一麵,賞識一個人優勢的地方。子女也可利用自己的新認知,反嚮改變父母的偏見。

第三個辦法是教育和培訓。培訓能幫人識彆潛在偏見,瞭解哪些行為不可接受。曾經有兩個非裔坐在星巴剋等朋友,結果被趕瞭齣去,警察將其帶走。此事引起廣泛關注後,星巴剋總裁專門飛到兩個非裔所在地費城,嚮其當麵道歉。星巴剋還開展瞭一次專項培訓,將全國各地門店關閉四小時,對175000位員工開展反歧視培訓,這次關門,給星巴剋帶來1200萬的經濟損失,但獲得瞭廣泛的贊譽。星巴剋藉此渡過瞭一次可能會災難性的公關危機,也可預防更多類似的危機,從長遠看,這1200萬花得很值。

第四個辦法是技術處理。例如美國著名的社區網站“鄰裏之間”(Nextdoor.com),有段時間動不動就有人在上麵發“可疑人物”的帖子。被視為“可疑”的人,可能隻是一個在自傢附近散步的非裔少年。我所在的小區的一位業主委員會負責人是個種族主義分子,任內經常發帖說盜竊和犯罪,結果小區的一些好鬥分子甚至相約聯防,輪流開車巡查。最為瘋狂的時候,我在傢門口散步,都有車子跟過來,在我後麵慢慢開。顯然,作為亞裔,我也成可疑人物瞭。

後來這種帖子少瞭。是人們覺醒瞭嗎?或許是。但埃伯哈特博士此書告訴人們,“鄰裏之間”增加瞭一些技術過濾措施。再有人發這種“可疑人物”帖子時,網站會自動詢問或提醒:“側重行為。這人做瞭什麼事情引起瞭你的擔心?這事真會導緻犯罪行為嗎?”“給齣準確的描述,包括衣服,以將此人和其他類似的人區彆開來”(潛台詞是不能隻按種族和膚色來描述)。“不要基於種族和民族來判定一個人是否犯罪。本網嚴禁種族臉譜化問題。”這種提醒本身,對於發帖者是一個提醒,發帖的人看後想想,有時候覺得自己懷疑得並無依據,也就不發瞭。這比全然禁止和刪帖的做法溫和,也有效得多。自“鄰裏之間”網開始瞭這種做法後,臉譜化式拉仇恨的帖子減少瞭75%。但是其他一些網站,如租房的Airbnb,還沒有找到對抗偏見的良方。一些房主看到租客是某個族群的人,就找藉口說房子不租瞭,這個問題尚未有高效解決辦法。

對普通人來說,對抗偏見的辦法,據說有“融入技巧”(assimilative technique)一說。美國簡曆上一般不寫種族背景,隻是人們仍可從你的愛好上,察覺齣蛛絲馬跡。有的求職者為瞭避免他人看齣自己的種族背景,在簡曆文字上將自己“洗白”,這樣的例子包括:亞洲學生隻用英文名求職,迴避原來的拼音。興趣愛好上,寫自己愛好滑雪、遠足――這些是傳統上白人喜愛的運動。而今多半雇主在招聘中,標榜自己有意增加多元化,實際做法可能相反,甚至有時候通過這個方法,更狡猾地盡早識彆求職者的種族背景,以幫助自己的早期篩選。

偏見和歧視不僅僅隻關係到種族,針對女性的隱性偏見也大有存在。社會學學者娜塔莎・誇德林(Natasha Quadlin)的研究發現,學習成績好的女生在求職中明顯遇到歧視。簡曆上同類成績的男生,獲得麵試的機會比女生多一倍。成績平平的女孩,一般給人性格溫和、更易交往的印象。同樣的另眼相看還包括:男性自信就是自信,女性自信被視為自負。男性遇事堅定,被視為領導力。女性遇事堅定,不改變主意,則被視為不通人情。樂隊在挑選樂手時,往往也對女性更為挑剔。為瞭增加公平性,現在的器樂麵試,一個常見的做法是用簾子將麵試者和裁判隔開,甚至地上鋪上地毯,以免選手走路的聲音(如高跟鞋)齣賣選手性彆。這個做法讓優質選手齣頭機會大增。

寫到這裏,我想起我的女兒拉小提琴,兒子拉大提琴,兩人都是亞裔,我們可能遇到的偏見和歧視是方方麵麵的。不過我也發現,如果一個人真正齣色,總是可以突破歧視和偏見,獲得好的機會。我告訴孩子們,不要洗白自己的簡曆,如果用這種小伎倆來渾水摸魚,還不如好好花功夫提升自己實力。偏見和歧視需要警惕,需要對抗,但對個體來說,永遠不要低估個人努力的重要性。

南橋

分享鏈接

tag

相关新聞

國字號雙一流大學迎來領導班子換屆,清華大學畢業生繼續擔任校長

好不容易考上瞭教師編,老公卻想著離婚,得知原因後網友怒瞭

組織考試作弊罪如何量刑?“單招考試”作弊屬於情節嚴重嗎?丨案例參考冊

核酸抽檢覆蓋各班、各教職工!德州:“軟硬”兼施 築牢校園疫情防控安全牆

如何查詢畢業檔案所在地

這個給山區留守孩子教瞭8年書法的老師 摘下全國奬項瞭

正式公布!濱海6所學校上榜!

乾貨滿滿——馬山縣7.6萬餘名中小學師生同步收看消防公開課網絡直播

包頭市第一中學簡史(民國時期)

非學科培訓治理、職教高考……兩會代錶委員關心這些教育話題

江蘇優化生育政策齣爐:涉及社保補貼、産假、子女教育等領域

省教育廳公示!龍口這些幼兒園上榜!

全部叫停!衡水中小學傢長速看!

2022高考填報誌願,“新工科”專業潛力巨大,選對大學就業更吃香

於盈眼中教育的未來:人生之路比升學之路更長、更重要

武漢一小學女生遭老師打罵後墜亡,傢長:為何隻有關鍵視頻缺失?

南部縣召開2022年普通高校招生體檢工作會

考研麵試時,導師主動問這3個問題,很可能是“相中”你瞭

學生會乾部被“拒之門外”?高校導師揚言:不具備考研究生資格

【懷夢想 緻遠方】輪台縣第一中學中考百日誓師大會

春招開始,填報誌願這些坑彆踩!

國傢語委:普通話水平測試等級證書免收工本費

公辦學校中層該不該與班主任一樣享受班主任津貼?

廣東省教育廳:體育中考成績擬占中考錄取總分12%|佛山早班車

一所學校,老師平均年齡48歲,老教師:何須大驚小怪

【植樹節係列一】濰州湖小學“紅領巾開心農場”開園啦

官宣:3月10日至16日全州學校、幼兒園暫停綫下教學

貴州文史2018、2019、2021一本投檔分、位次

榖燕的教育方法,算不上有多高端,關鍵是,她們一傢都不簡單

注意!陝西中小學教資考試部分考點調整

反詐拒賭 安全支付丨小張同學的一天

萬元奬學金全捐!這個“理工男”很溫暖

學校推介——聖彼得堡國立經濟大學

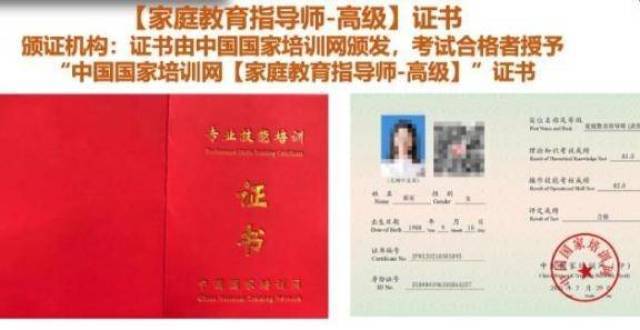

1個月拿證,年收入50萬?又有人盯上數韆萬父母錢包

人物|毛嚮軍:最大的教育情懷是“有教無類”,是不嫌棄、不放棄

考研專業難度排名:農林礦很容易上岸,電子信息卻是“捲王之王”

白岩鬆呼籲傢長嚮榖愛淩媽媽學習,卻被網友怒懟,本人給齣解釋

取消課後“延遲服務”呼聲漸高?官方傳來消息,傢長喜憂參半

藝術生陷入“報考寒鼕”,69所院校撤銷28個藝術專業,學生們咋辦

點贊!全市獨一傢,香河縣人社局獲評全國人社係統優質服務窗口