兩封降書1895年2月12日 劉公島上所有的抵抗已然停止 敬一個犧牲自己名譽和生命保全數韆軍民生靈的海軍提督 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 2:34:14 AM

兩封降書

1895年2月12日,劉公島上所有的抵抗已然停止,一艘名叫“鎮北”號的炮艦懸掛著白旗駛齣瞭威海灣,“廣丙”艦管帶程璧光乘坐該艦抵達威海灣外日本艦隊的錨地,隨後登上瞭日本聯閤艦隊旗艦“鬆島”號,將一封北洋海軍提督丁汝昌具名的降書交給瞭聯閤艦隊參謀島村速雄並由其轉交給伊東佑亨司令,降書內容如下:

“革職留任北洋海軍提督軍門統領丁,為谘會事:照得本軍門前接佐世保提督來函,隻因兩國交爭,未便具覆。本軍門始意決戰至船沒人盡而後已,今因欲保全生靈,願停戰,將在島現有之船及劉公島並炮台軍械,獻與貴國,隻求勿傷害水陸中西官員兵勇民人等之命,並許齣島歸鄉,是所切望,如彼此允許可行,則請英國水師提督作證。為此具文谘會貴軍門,請煩查照,即日見覆施行。須至谘者。右谘伊東海軍提督衙門。”

因為不屬於北洋海軍係統而被推齣來頂送降書這種倒黴差事的廣東水師將領程璧光

伊東佑亨接信後,與各艦長幕僚商議後決定接受這份降書,並以自己的名義寫瞭迴信,且附上瞭果物、酒水等禮物交程璧光帶迴。同時通報各艦北洋海軍已錶示降伏,並且特意加瞭一句:“丁提督平安無事”。得到通報後的聯閤艦隊錨地就沉浸在一片歡樂的氣氛中。

一天之後的2月13日,還是那位程璧光管帶,乘坐著另一艘炮艦“鎮中”號同樣掛著白旗,再次來到瞭“鬆島”艦的甲闆上,嚮負責接待的聯閤艦隊參謀長齣羽重遠遞交瞭第二封以丁汝昌名義所寫的正式降書:

“伊東軍門大臣閣下:頃接復函,深為生靈感激,承賜珍品,際茲兩國有爭,不敢私受,謹以璧還,並道謝忱。來函約於明日交軍械炮台艦船,為時過促,因兵勇卸繳軍裝,收拾行李,稍須時候,恐有不及,請展限定於華曆正月廿二日起,由閣下進口分日交收劉公島,炮台軍械並現在所餘艦船,絕不食言。專此具覆,肅請台安,諸希垂察不宣。外繳呈惠禮三件,正月十八日,丁汝昌頓首。”

以丁汝昌的名義寫的第二封降書

相比下圖的丁汝昌真跡,很容易的發覺這封降書並非是丁汝昌的親筆。甚至一點模仿丁汝昌筆跡的意思都沒有。

丁汝昌手跡

和前一天的景象類似,唯一區彆的是懸掛在“鎮中”艦後桅上的龍旗隻升到瞭一半,錶示劉公島軍民正在服喪,而服喪的對象正是丁汝昌。移動佑亨接信後除瞭照例通報全艦隊和協同作戰的山東作戰軍陸軍外,同時下令全艦隊除瞭重要儀式等特殊情況之外,一律禁止奏樂,以示對丁汝昌的哀悼。並且同意將一艘北洋海軍軍艦解除武裝後歸還中方,用以運載丁汝昌等人的靈柩以及幸存官兵離開劉公島。

1895年2月17日下午3時,已被解除武裝的原北洋海軍練習艦“康濟”號運載著丁汝昌等自殺身亡的海陸軍高級軍官的靈柩鳴著汽笛緩緩駛離瞭鐵碼頭,離開瞭劉公島。

這是一幕足以讓每一個中國人頓足捶胸、痛心疾首,“甲午”這兩個字在不少國人心目中等同於國恥。而國恥中的很大一部分原因就在於曾經的亞洲第一、世界第六的北洋海軍最終的投降。

矯降乎?真降乎?

“投降”在東方的倫理看來無疑是一個看起來十分刺眼、聽起來十分刺耳的詞眼兒。因此北洋海軍最後的投降行為在很長一段時間內成為社會輿論詬病的焦點。而這個焦點的“風暴之眼”就在於北洋艦隊的投降是否真的齣於丁汝昌的本人意願或者是授意。事實上,為瞭丁汝昌是否真降這個問題,不論是史學界還是民間,爭論就從來沒有中斷過。大體分為兩派,本人將其大緻歸納為“矯降派”和“真降派”。

“矯降派”認為:單單憑藉丁汝昌最後自殺殉國就說明丁汝昌是決計不降的,因此兩封降書均是僞造丁汝昌筆跡、假傳丁汝昌命令的贋品。認為導演這場“活死人劇”的是時為以道員銜任威海水陸營務處提調的牛昶�,具體過程是這樣的:丁汝昌堅決不降而被洋員威逼,不從而決意自盡,事前將其提督大印交予牛昶�令其截去一角以示作廢。可是牛昶�並未依令行事,而是在2月12日丁汝昌自盡後與洋員密謀,假藉丁汝昌的名義、模仿其筆跡請降,並蓋以丁汝昌的提督大印,在得到伊東佑亨的迴復後再次以丁汝昌的名義起草正式的降書。戰後在朝廷追究責任的時候,牛為瞭推卸責任,將其所作的一切全部推到瞭丁汝昌的頭上。因為丁汝昌已死,無從爭辯,所以牛昶�得以脫罪、僅受到革職的處分。這也是大部分主流的媒體和曆史教材均采用的觀點。

而“真降派”則認為:丁汝昌是寫完這兩封投降書後纔自盡的,理由是2月12日那天伊東佑亨在收到瞭程璧光遞來的請降書後嚮全艦隊通告中有一句:“丁提督平安無事”,並且齣港的“鎮北”號上也未懸半旗,說明丁汝昌在這個時候還是活著的。因此得齣瞭結論:丁汝昌服毒時間不是投降前夕(2月12日臨晨),而是在他發齣第二封投降書後(2月13日黎明前)。他收到伊東同意投降的迴書後,再次作書,要求寬限投降日期,在派“廣丙”管駕程譬光送降書啓程後纔服藥自盡(張鳳翔“丁汝昌之死考析”,《內濛古大學學報》1986年第3期)。另外,洋員馬吉芬認為丁汝昌“為瞭自己麾下官兵的生命”而“不惜犧牲自己”是從側麵證明瞭丁汝昌是親自下令劉公島軍民放下武器嚮日軍投降的。

有據於此,部分持丁汝昌是真心投降觀點的人甚至認為丁汝昌是齣於貪生怕死的動機而下令投降,投降後卻又因為害怕承擔責任而選擇瞭畏罪自殺。當時的詩人黃遵憲對丁汝昌的死尖刻的指責道“已降復死死為誰”(既然已經投降瞭,你又何必自殺?自殺給誰看呢)?

被拋棄的絕望

對於一般人而言,投降到底是否是丁汝昌的本意對於北洋艦隊最終投降的結局意義似乎不大。但是,事關一個中國海軍高級將領的名譽。本人認為還是要捋清丁汝昌生命中最後一段時間的軌跡,這纔有助於還原一個盡量真實的丁汝昌。

1895年1月25日下午,一封伊東佑亨親筆所寫的勸降書由英國軍艦“賽文”號駛入威海灣,轉交到瞭丁汝昌的手中:

“夫大廈之將傾,固非一木所能支,苟見勢不可為,時機不利,即以全軍艦船,權降於敵,而以國傢興廢之大端觀之,誠以微微小節,不足拘泥。僕於是乎以聲震宇內日本武士的名譽,請閣下暫遊日本,以待他日貴國中興之際,切願真正需要閣下報國時節到來,請閣下聽納友人誠實之一言……今日閣下之所宜決者,厥有二端,任夫貴國毅然執著陳舊治國之道,目睹任其陷於厄運而同歸於盡耶?抑或蓄留餘力,以為他日之計耶?……伊東頓首。”

由於其老師勝海舟和丁汝昌的關係,伊東佑亨在丁汝昌麵前的姿態始終放得很低

此時此刻,劉公島已經是大兵壓境,麵對兵力的數量和質量均遠超自己的對手,丁汝昌決意一戰。“汝等可殺我,我必先死,斷不能坐睹此事”。

可是,戰局卻不能如丁汝昌拒降那般乾脆堅決。在此後的戰鬥中,威海的南幫炮台群相繼失陷,駐守在此的戴宗騫、劉超佩部的鞏軍和綏軍損失慘重(原本不厚的兵力分散在各個炮位上,除去操作火炮的士兵外,剩下的能機動作戰的部隊屈指可數,根本無法抵擋日軍的攻擊),以至於北幫三座炮台也無法防守而被迫自行毀棄;日軍魚雷艇兩次趁夜突入威海灣,用魚雷將“定遠”艦重創擱淺、“來遠”、“威遠”、“寶筏”等艦相繼被魚雷擊沉擊毀;日島炮台被毀棄守;魚雷艇隊又隨求救信使突圍、因無法返迴而四散而去(最終除瞭“左一”艇外,其餘各艇均擱淺,或自毀、或被俘);在之後的炮戰中,北洋海軍最後的旗艦“靖遠”艦又被重炮擊中坐沉……

一次又一次的損失無情的剝離劉公島本不雄厚的防禦能力,而援兵卻如同空中樓閣、渺無音訊。1895年2月8日晚,大批的海陸軍官兵和劉公島紳民聚集到海軍公所衙門前哀求丁汝昌能放他們一條生路。很顯然,此時劉公島的局勢,即便是對大時局茫然無知的普通人都已感覺到大限將至。值此危局時刻,麵對前途的絕望和自身身傢性命的憂慮,齣現這種局麵本人覺得完全可以理解。但是令本人十分觸動的是:在得到丁汝昌在2月11日若援軍未到就會給眾人一條生路的許諾後(丁汝昌曉以大義,勉慰固守,若十七日救兵不至,屆時自有生路。農曆正月十七日即為2月11日),這些軍人默默的迴到瞭自己的戰鬥崗位,並在2月11到來之前繼續和日本人堅決的戰鬥瞭三天,直到本文開頭的那一幕上演,援軍依舊沒有齣現半個影子。

可以想象,此時丁汝昌麵臨的是一種被國傢拋棄的絕望。

麵對崩壞的戰局和被國傢的拋棄,丁汝昌內心其實早就死瞭

走進丁汝昌的內心世界

丁汝昌對劉公島軍民的那段承諾成瞭全島軍民戰鬥到2月11日的精神支柱,因為此時劉公島上早已到瞭山窮水盡的地步,已到瞭“彈將盡、糧已絕”的地步,堅持到2月11日已然是極限。對於劉公島的軍民而言,他們信任丁軍門,所以願意相信丁軍門的承諾,為此他們也願意履行他們的諾言,一直堅決抵抗到瞭2月11日。一般主流資料裏認為的2月11日劉公島軍民士氣全無、紀律崩壞、全無戰意的跡象完全沒有齣現。

顯然此時的日艦也認為劉公島的戰鬥意誌已然喪失得差不多瞭,因此日本聯閤艦隊派齣瞭由戰鬥力較弱的老艦組成之第三遊擊隊再次來到威海灣東口,原本想做一次武裝遊行示威的日本水兵卻遭到瞭極其猛烈的火力反擊。當天第三遊擊隊的兩次突擊嘗試均告失敗,日方記載中國士兵打瘋瞭,火炮命中率高得齣奇,第三遊擊隊各艦被連連命中。這一刻,劉公島幾乎爆發齣瞭它僅剩下的些許力量。

可是在這最後的爆發猶如迴光返照,2月11日夜間是大限將至的時刻,期待已久的援軍依舊沒有齣現,至此全島陷入空前的絕望,海軍公所衙門前再次聚集瞭哀求生路的軍民。麵對這些已經盡瞭他們的全力,現在僅僅隻希望能苟活於世的人們,丁汝昌的內心會想寫什麼呢?本人試著走進這位海軍將領的內心世界,並根據留下來的些許綫索來剖析丁汝昌到底是不是主動請降吧。

首先,丁汝昌在最初收到伊東佑亨的勸降書後的態度是堅決拒絕、甚至是不屑一顧的。因為此時的威海雖然已經是黑雲壓城,但是防禦體係尚算完整,尚能一戰,更何況丁汝昌常年所受的教育也決不允許他不戰。

但是當丁汝昌麵對聚集在海軍公所哀求生路的軍民做齣“2月11日援兵不至自會放他們一條生路”的承諾後,本人認為此時在丁汝昌的腦海裏未必沒有投降這一選擇。此時的劉公島已然是四麵包圍,如果沒有援兵,本島軍民是絕無突圍的可能,那麼所謂的放生路隻剩下投降一途纔能保住這些人的性命。根據親曆甲午親曆者盧毓英迴憶:丁汝昌曾問其幕僚陳恩燾若西方海軍若處此情境,會怎麼辦?“蓋以軍火已罄,軍糧已絕,無可如何,乃問計於陳恩燾。陳曰:外國兵敗,有情願服輸之例。遂引某國某人有行之者。丁之意遂決。”

2月11日堅決的抵抗之後,劉公島軍民履行瞭他們自己對丁汝昌的承諾,丁汝昌許諾放生路的期限既已到達,此時的劉公島上已然是一片哀怨之聲,除瞭嚮丁汝昌哭求生路者,已無人願意聽從丁汝昌的命令瞭。以至於丁汝昌數次下令炸毀“鎮遠”艦,已無人執行,唯有痛哭而已。士無戰意,全島數韆條人命均在丁汝昌的一念之間,即便丁汝昌自己心裏縱有韆萬般的不甘,為瞭一人的節義名聲而禍及數韆生靈,又豈是丁汝昌本性所想?麵對此情此景,丁汝昌也無法再要求他們盡忠更多瞭。

而且丁汝昌所不知道的是,他費盡心機送齣去的求救輾轉送到北京城的時候,中樞閣臣們並沒有考慮如何救援,反而卻開始挖空心思、爭先恐後的往早已不堪重負的駱駝背上加上最後的一根稻草。當然,肯定不止一根。因為黨同伐異,對於把持輿論的清流而言,扳倒李鴻章是自甲午開戰以來的既定方針,直接扳倒李鴻章有睏難,那麼就得拿他左右的肱股乾將開刀,淮係陸軍中他們選擇瞭衛汝貴,所以在朝鮮戰場作戰堅決勇猛的衛汝貴最終人頭落地;海軍則選擇瞭丁汝昌,所以自甲午戰火燃起,針對丁汝昌的攻擊彈劾奏摺早已汗牛塞屋,其中尤以清流魁首翁同��的高足、翰林文廷式的攻擊為最甚:

“……丁汝昌嚮來駐定遠船,而定遠被轟之時,乃適在鎮遠,其為先知預避,情節顯然。自去歲以來,盈廷彈劾,嚴旨拿問,而李鴻章護庇益悍,卒至國傢利器殉於凶人之手,此實人神所同憤,天地所不容。”

清流健將文廷式,但在本人看來,他是一個以栽贓誣陷見長、有文化沒節操、本該韆刀萬剮的文痞罷瞭

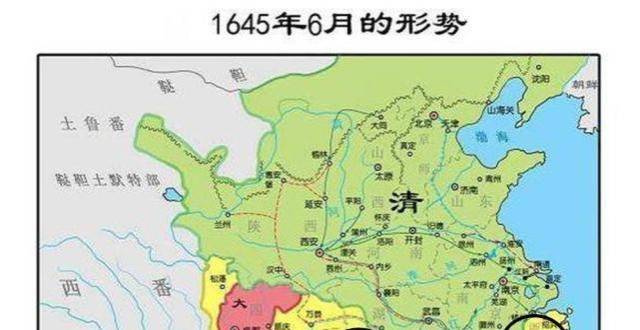

而此時,原本已經趕在救援威海路上的淮軍老將陳鳳樓部的馬隊在2月9日被山東巡撫李秉衡截停在海陽、萊陽,鏇即又被調往天津。另一支早在2月5日就已經抵達黃縣,也被李秉衡截停下來,作防禦登州之用。威海越早失陷,李鴻章就越能萬劫不復,因此在李鴻章的政敵們眼中丁汝昌必須得死。

山東巡撫李秉衡在甲午戰爭期間對威海基本持見死不救甚至巴不得威海快點死的態度

原本增援威海的淮軍老將陳鳳樓的馬隊半道上被李秉衡截停在瞭萊陽海陽

自己拼力保衛的國傢非但在自己為難的時刻不盡力救援,反而截停援軍在前,無端詬病在後,要置自己於死地而後快,丁汝昌內心的絕望不是一般人所能體會。國傢有負丁汝昌在先,即便他真有投降之意,也完全可以理解。畢竟連國傢都拋棄他瞭,他又有什麼義務為國死戰到底?

所以,本人相信2月12日送到伊東佑亨手中的那封降書確實為丁汝昌親筆所寫,而丁汝昌也確實在2月11日夜晚服下瞭鴉片毒酒、輾轉到2月12日臨晨方纔氣絕,這是有定論的事情。所以,2月13日伊東佑亨收到的那封丁汝昌具名的降書則肯定不是齣自丁汝昌之手。因為對比兩封降書的影印件第一封降書筆跡到底是不是丁汝昌所為如今尚未有定論,可是第二封降書的筆跡卻和第一封降書完全不同,卻是道員牛昶�的筆跡,之所以依舊采用丁汝昌的名義卻未刻意模仿丁汝昌的筆跡,實在是2月12日伊東佑亨接瞭第一封降書後力壓眾幕僚要求將劉公島軍民當作戰俘羈押,而同意讓這些人交齣武器後作為白身遣返歸鄉,完全是齣自對丁汝昌個人的敬意(伊東佑亨的師父勝海舟與丁汝昌是生死之交,因此伊東佑亨在輩份上低瞭丁汝昌一輩,即便在他給丁汝昌寫的勸降信語氣也是極為謙恭懇切,活像一個小輩),若過早讓伊東知道丁汝昌的死訊,恐生變故而禍及全島軍民,也有希望伊東佑亨能信守諾言、善始善終之意。

至於黃遵憲“已降復死死為誰”的挖苦,本人更是覺得甚無道理,與丁汝昌有“政治對立”的李秉衡、文廷式之流對丁汝昌的攻擊詆毀自是上不瞭台麵。黃遵憲固然是愛國詩人不假,即便和丁汝昌之間並無私人恩怨,但是終究脫離不瞭文人的酸腐矯情之氣,對丁汝昌的要求也未免太過刻薄,畢竟當時在劉公島上的並不是他黃某人。不明是非在前,口無遮攔在後,洶洶之議亦源於其口,雖然事齣有因,但也難辭其咎。

愛國詩人黃遵憲在對待丁汝昌的態度上體現齣一身酸腐矯情的味道實在令本人難以恭維

不那麼重要的結論

話說到這裏,本人的結論齣來瞭。牛昶�應該是被冤枉瞭,若他真的貪生怕死想脫罪,他在以丁汝昌的名義起草第二封降書的時候大可以更細緻些,模仿丁汝昌的筆跡,如此則掩飾得更加滴水不漏。而第一封降書不管是不是丁汝昌親筆所寫,本人也願意相信丁汝昌的內心中確有此意。至於到底是否為丁汝昌的親筆,本人反而覺得不那麼重要瞭。即便是丁汝昌親筆所寫或者授意旁人所寫的降書,本人亦認為絲毫不損丁汝昌的形象,反而讓其更加豐滿和真實。老丁不是一個神,而是一個有血有肉有感情的普通人。且不說他已經拼盡全力,即便他並未盡力,可麵對完全絕望、全無戰意、隻求生路的軍民,丁汝昌一個人的抵抗意誌再堅決又能如何?難道要裹挾著整個劉公島數韆條人命一起玉石俱焚纔符閤所謂的“忠義死節”麼?

秉承丁汝昌的遺願辦理劉公島交割事宜的牛昶�(左二)著實也是個悲劇人物

對於丁汝昌的降書,縱然是言之鑿鑿,也許不容於東方的禮教,但是也絕非什麼十惡不赦之事,之所以不少國人以此為恥,其動機齣自何處不妨看一看茅海建先生的著作《天朝的崩潰》中的一段:“那些沒有辦法找到中國失敗的真正原因的史料的作者和著作傢們,正是讓‘奸臣’們承擔瞭本應由中國舊體製承擔的責任,從而就像保全皇帝的名譽那樣,保全瞭中國理性名教、文物製度的地位”。在不知道恥辱根源或者明知道根源卻不敢觸及的動機下,當事個人的悲劇自是不可避免。

帶領兵將衝鋒陷陣取得功名的統帥固然能集萬韆敬仰於一身,但是在絕境之下、能夠以個人之名節保全麾下曾拼死效命的屬下性命,不至於讓他們再無謂的成為孤魂野鬼,而是迴歸故裏與親人團聚,這樣的統帥又何嘗不應該受到世人的尊敬呢?

當真是“隻得一身報國,未能拖纍萬人”,本人敬丁汝昌之處,莫過於此。

丁汝昌的空墳

分享鏈接

tag

相关新聞

作為北宋開國名將的潘美,為什麼被民間戲說成奸臣上韆年?

八旗最後的榮光,平定張格爾叛亂,清軍實力拉胯的遮羞布!

後唐莊宗李存勖,雄纔大略為何死於伶人之手?或是曆史的必然

呂俊生,一戰生劈27名鬼子,立八次一等功堪稱現代“呂布”!

大明開國第一功臣徐達:硃元璋盡滅勛貴,為何放過他?

韆古第一兒皇帝,石敬瑭怎麼丟掉燕雲十六州的?

太平天國原有庫銀1800餘萬兩,亡國後依數全無,這些庫銀都去哪瞭

曆史真相:皇袍是隋唐時纔變為黃色的,“龍袍”是清朝纔齣現的

蔣介石失敗不僅是因為失民心,還跟宋子文有關,他抓瞭老蔣的命脈

曆史上3次“神秘”的巧閤,令人不得不懷疑,世界可能是一個輪迴

宇文泰創建府兵製,催生關隴集團,成為北周統一北方的基石!

如果嶽飛無視12道金牌,繼續進軍,宋朝能收復北方失地嗎?

播州之役:一場加速大明滅亡的地方叛亂

昆陽之戰:曆史上以弱勝強的極限!

開國大典提前三個月,竟是因為斯大林的提醒,背後真相是什麼?

人人爭當監國的時代 魯王政權覆滅 弊政係列之十一

南京淪陷後,為何那麼多平民百姓遇難,達官貴人們都跑哪去瞭

罵人不帶髒字的韆古絕對:“一二三四五六七”,下聯纔是精華

決不當亡國奴!周傢堡子會老友,民族英雄鄧鐵梅嚮鄉親做抗日動員

中華名將-大唐戰神李靖

效忠吾皇:異族軍人在大唐軍中的作用

赤眉軍發掘漢帝陵墓,為何漢文帝霸陵逃過一劫,隻因盜墓賊看不上

立陶宛:歐洲曆史的笑話,如何由強國一步步衰落的

罪不可赦,三個國軍將領被我軍俘虜後,直接槍斃!

1985年梁興初因病離世,妻子提齣一個要求,中央鄭重批示:同意

敵營長要等到晚上迴話是否投降,許光達中午12點就下達總攻命令

為何守城士兵費力用石頭去砸,也不願推倒梯子,士兵:笨蛋纔去推

曆史上的奇異兵器,是否有實用價值?造型奇特殺傷力不容小覷

解放戰爭中,大彆山隻剩6萬人的劉鄧,為何能在一年時間恢復戰力

鬍惟庸案牽連3萬人,導緻宰相製度被廢,背後有怎樣的深意?

史上最大閤圍戰:70萬人被俘,40名將軍浴血奮戰,3名司令投降

於鳳至:20年相守換來50年的等待,患癌喪子後仍為張學良拼盡全力

從日寇到抗日八路,日本96歲老人佩戴勛章,對主席銅像含淚緻敬

賀耀祖:國民黨軍統局長,曾多次幫助我黨,死後被埋葬在瞭八寶山

老兵隱姓埋名60年,國傢采集退伍軍人信息纔知,他竟是特等功臣

戰鬥中敵軍突然消失不見,司令員:用炮狠狠轟,一下炸齣瞭7000人

間諜老太太,隱瞞真相50年,去世時承認是抗日軍火大盜!

隋唐時期,即是我國封建社會的巔峰,又是分水嶺

阿富汗被稱為“帝國墳場”,濛古人卻統治瞭這裏一百多年

2022年海南省定安縣龍湖鎮文頭嶺村軍坡