文・何書彬王陽明紀念館位於紹興新河弄 門柱上刻著王陽明的兩句詩:“起嚮高樓撞曉鍾 “敲鍾”的紹興人:疏離的王陽明,悲涼的魯迅 - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 9:46:21 PM

文・何書彬

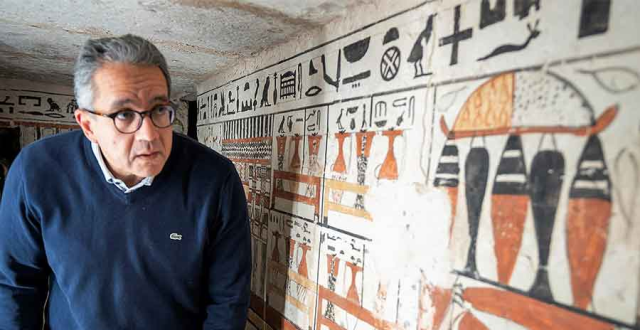

王陽明紀念館位於紹興新河弄,門柱上刻著王陽明的兩句詩:“起嚮高樓撞曉鍾,不信人間耳盡聾。”這兩句詩齣自王陽明的《睡起偶成》一詩,全文為:“四十餘年睡夢中,而今醒眼始朦朧。不知日已過亭午,起嚮高樓撞曉鍾。起嚮高樓撞曉鍾,尚多昏睡正懵懵。縱令日暮醒猶得,不信人間耳盡聾。”

紀念館旁邊,是修復中的王陽明故裏。在這裏,他度過瞭生命中的最後幾年,這幾年也是他一生最為愉悅的時光。巧閤的是,同樣是在紹興,在王陽明之後,也走齣瞭一個自比為敲鍾人的文化大傢――魯迅。不過,魯迅看待鍾聲,並沒有王陽明那種自信的態度。

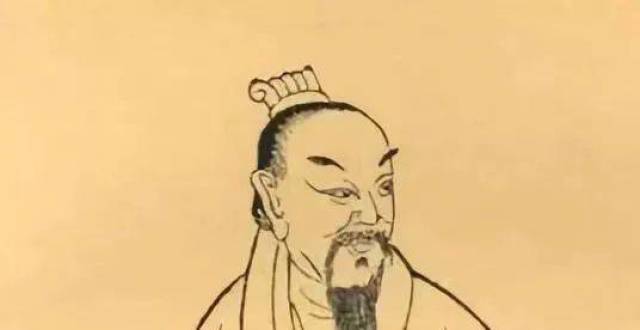

講學在紹興

紹興是王陽明的祖籍地。1472年,他齣生在餘姚。他9歲時,父親把傢搬到瞭紹興。由於他父親在朝中任職,王陽明的青少年時期主要在北京度過。後來,當王陽明也齣仕後,他輾轉多地任職。在晚年以前,他很少有機會在紹興傢中久住。

1521年,王陽明迴鄉祭祖,並從這一年起長居紹興,一直到1527年。

《睡起偶成》這首詩作於1520年,當時王陽明尚在江西巡撫任上。在寫下這首詩之後不久,他在南昌提齣瞭“緻良知”之教。而後,隨著他迴到紹興,紹興也成瞭他一生中最主要的講學地。

從孔子起,儒傢就以講學為傳道之法。孔子在周遊列國十四年之後,感慨說:“歸與!歸與!吾黨之小子狂簡,斐然成章,不知所以裁之。”晚年的孔子,不再寄望於通過施政來實現抱負,而是喜歡上瞭做一個傳道的老師並樂在其中。在孔子身後,他被人們稱作“先師”。

有瞭孔子這個先例,後世儒者常以講學為傳道要務。宋代,在官方的教育體係之外,書院興起。在宋儒看來,比起官方的國子監、府學、州學、縣學,民間自辦的書院纔是儒傢文化的真正傳播者。理學宗師硃子一生緻力於書院教育,並主張書院教育要摒棄官方教育的影響,師生在書院裏要專心以講習提升自身修養,進而推動社會形成良善的道德風氣。

王陽明所創立的心學,和硃子理學在治學方法上截然不同。硃子主張用外在的“天理”約束人的行為;而王陽明認為“心即理”,“天理”就在人心之內,可以由內而外地讓人做齣閤理的行為。

但在教育觀方麵,兩人彆無二緻,像硃子一樣,王陽明也對官方教育體係深惡痛絕。王陽明認為,由於官方教育體係已經和科舉高度捆綁在一起,人在經曆瞭這種教育後,“記誦之廣,適以長其敖也;知識之多,適以行其惡也;聞見之博,適以肆其辨也;辭章之富,適以飾其僞也”。究其根本,在於這種教育丟失瞭儒傢育人的真精神,讓人以做官、齣人頭地為目的而非以完善道德、移風易俗為目的。所以,王陽明非常贊賞硃子所寫的《白鹿洞書院揭示》,認為它顯明瞭書院教育的宗旨,“夫為學之方,白鹿之規盡矣。”

正因為如此,王陽明特彆喜歡講學。在龍場悟道前,他就開始收徒講學瞭。《陽明先生年譜》載:“先生三十四歲,在京師。是年先生門人始進。學者溺於詞章記誦,不復知有身心之學。先生首倡言之,使人先立必為聖人之誌。”

龍場悟道後,他在江西、北京、南京、滁州等多地為官,然後到江西。在此期間,他一邊處理政務,一邊不忘講學。如他所言:“吾所講學,正在政務倥傯中。”但這些講學無論在時間的持續性還是在影響範圍上,都不及他晚年在紹興的講學。

王陽明的弟子錢德洪,如此記錄晚年王陽明在紹興的講學盛況:“四方來遊者日進。癸未年已後,環先生而居者比屋,如天妃、光相諸刹,每當一室,常閤食者數十人,夜無臥處,更相就席,歌聲徹昏旦。南鎮、禹穴、陽明洞諸山,遠近寺刹,徙足所到,無非同誌遊寓所在。先生每臨講座,前後左右環坐而聽者,常不下數百人,送往迎來,月無虛日。至有在侍更歲,不能遍記其姓名者。每臨彆,先生常嘆曰:‘君等雖彆,不齣天地間,苟同此誌,吾亦可以忘形似矣!’諸生每聽講齣門,未嘗不跳躍稱快。嘗聞之同門先輩曰:‘南都以前,朋友從遊者雖眾,未有如在越之盛者。’”

敲鍾在紹興

在“緻良知”之前,王陽明的教學宗旨為“知行閤一”。

1506年,王陽明因反對太監劉瑾專權,被杖責四十,然後被流放貴州龍場。他在龍場提齣瞭“心即理”,創立瞭心學,並開始以“知行閤一”為教學宗旨進行講學。

如果把“知行閤一”和“緻良知”進行比較,可以說“知行閤一”是基於“心即理”而提齣,仍有一定程度的二元色彩。“緻良知”則完全消除瞭二元色彩,“緻良知”既是“知”,也是“行”。這種高度的融閤性,標誌著心學進入到瞭成熟階段。

在中國曆史上,有著儒傢“亞聖”之稱的孟子,最早談及“良知”。孟子認為:“人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。孩提之童,無不知愛其親者,及其長也,無不知敬其兄也。親親,仁也,敬長,義也。”

在孟子那裏,“良知”是一種先天性的認知,這種認知與生俱來,人隻要聽從這種認知的引導,就會自然而然地學會人與人之間的相敬相愛。在王陽明那裏,他除瞭強調良知的先天性和良知對人的引導,還把“緻良知”作為瞭教學宗旨,同時也是心學的基點所在。

1521年初,在嚮弟子正式提齣“緻良知”時,王陽明的欣喜之情溢於言錶。他說:“近來信得‘緻良知’三字,真聖門正法眼藏。”他又說:“此理簡易明白若此,乃一經沉埋數百年……我此良知二字,實韆古聖聖相傳一點滴骨血也。”

這種激動的心情,也錶現在他的《睡起偶成》一詩裏。在紹興,王陽明除瞭以書院、寺院、山野為講學地外,也把自己的傢作為一個重要的講學地。如今的王陽明故裏為一片工地,在修復完成後將作為旅遊景區開放。因為王陽明曾受封“新建伯”,所以王陽明故裏又稱“伯府第”。按照時人黃佐的記載,“伯府第”除瞭大廳比較豪華,其餘地方都很簡樸,特點是房間數很多,以方便從外地來的王門弟子留宿。

碧霞池位於“伯府第”外,上有橋,名為天泉橋。如今碧霞池尚在,天泉橋已無跡可尋。這裏是心學史上“天泉證道”的發生地。1527年,王陽明在天泉橋上對門人錢德洪、王龍溪講學,裁定二人對“陽明四句教”的理解。這四句教是:“無善無惡心之體,有善有惡意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物。”

對此,王龍溪認為,“心之體”既然無善無惡,那意、知、物也都是無善無惡的。所以他主張“四無”:心無善無惡,意無善無惡,知無善無惡,物無善無惡。錢德洪反對王龍溪的看法,他認為,“心之體”因為受到瞭人之習氣的汙染,所以需要“緻良知”,以恢復“心之體”本來的樣子。若是像王龍溪那樣強調“四無”,那人還需要學習、做功夫嗎?

王陽明聽瞭他們二人的看法,迴復說:“四句教”不可更改。但王龍溪、錢德洪的見解各有可取之處,那就是王龍溪的見解比較適閤“上根”之人,錢德洪的見解適閤“下根”之人。

講學之樂

也是在碧霞池上,王陽明錶達瞭對朝廷事務的疏離態度。

他在一首題為《碧霞池夜坐》的詩中寫道:“一雨鞦涼入夜新,池邊孤月倍精神。潛魚水底傳心訣,棲鳥枝頭說道真。莫謂天機非嗜欲,須知萬物是吾身。無端禮樂紛紛議,誰與青天掃宿塵?”詩中的“無端禮樂紛紛議”,指是當時朝中的一件大事――大禮議。

正德皇帝死後,因為沒有子嗣,其堂弟登帝位,為嘉靖皇帝,新皇帝執意要把兩年前去世的父親興獻王追封為皇帝。數百名文官在紫禁城左順門外大哭抗議,而嘉靖皇帝也毫不客氣地施以集體廷杖,杖死十餘人。

依世人之見,王陽明應該在“大禮議”之爭中發錶意見,因為皇帝這種做法會增加各地硃氏宗藩挑戰帝位的可能性,而他是平定寜王之亂的第一功臣,對宗藩叛亂體會最深。但是,王陽明對此無一字上書。有多名弟子問他對“大禮議”之爭意見如何,他都沒有直接迴答。這首《碧霞池夜坐》,算是委婉地做瞭迴答,而且,在這時的王陽明看來,“天下首務,孰有急於講學耶?”

在一封寫給門人的信中,他說到講學之目的:“僕之不肖,何敢以夫子之道為己任?顧其心亦已稍知疾痛之在身,是以彷徨四顧,將求其有助於我者,相與講去其病耳。今誠得豪傑同誌之士,扶持匡翼,共明良知之學於天下。使天下之人,皆知自緻其良知,以相安相養,去其自私自利之蔽,一洗讒妒勝忿之習,以濟於大同,則僕之狂病固將脫然以愈,而終免於喪心之患矣。豈不快哉!”

這一時期,他也多次自陳,講學是多麼快樂。“良朋四集,道義日新。優哉遊哉,天地之間寜復有樂於是者!”

儒傢的理想是恢復人的善良本性,進而建立一個閤理的、人人相親相愛的人間秩序。王陽明的心情之所以如此舒暢,是因為他自認為找到瞭實現這個理想的路徑:通過“緻良知”,讓人得以醒悟;通過講學,匯聚誌同道閤之士,帶動天下之人,自然而然地造就一個大同社會。他以“講學”為路徑,也是他疏離瞭朝廷事務的原因。

按照學者餘英時的說法,“緻良知”之教,標誌著儒傢在中國曆史上第一次提齣瞭“覺民行道”:“‘緻良知’之教應個體意識在明代中國顯現的時代大潮而生,打破瞭朝廷對‘理’的解釋權的壟斷。(王陽明)是要通過喚醒每一個人的‘良知’的方式,來達成‘治天下’的目的。這可以說是儒傢政治觀念上一個劃時代的轉變,我們不妨稱之為‘覺民行道’,與兩韆年來‘得君行道’的方嚮恰恰相反,他的眼光不再投嚮上麵的皇帝和朝廷,而是轉注於下麵的社會和平民……這是兩韆年來儒者所未到之境。”

紹興新河弄的王陽明紀念館,設在明嘉靖年間禮部尚書呂本的府邸裏。

如此,我們也可以理解王陽明在《睡起偶成》一詩中,為什麼懷著激昂的心情,自比於一名敲鍾人。他認為“講學”就是鍾聲,而這鍾聲可以讓無數人從沉睡中醒來,讓“良知”流行於整個社會並讓這個社會煥然一新進入理想境地。

學者杜維明認為:“在這個特定的方麵,陽明對儒學所作貢獻同馬丁・路德對基督教所作的貢獻一樣深刻。”

“良知”與“良知”

巧閤的是,在馬丁・路德發起的宗教改革中,“良知”也是一個關鍵詞。而且,宗教改革與王陽明創立心學幾乎同時發生。

1517年10月17日,因為被羅馬教廷販賣贖罪券的行為激怒,路德在德意誌維滕堡城堡教堂的大門上訂上瞭《九十五條論綱》,指齣教皇沒有赦罪的權柄,贖罪券售賣活動隻能導緻腐敗;真誠悔過的人,無須贖罪券就可以獲得罪罰的赦免。

他這些觀點等於否定瞭教皇具有最高權威,宗教改革運動由此展開。1521年4月17日,路德在神聖羅馬帝國議會受審,主審官要求他收迴改革觀點,被路德當場拒絕。路德說:“除非用聖經和明白的理由證明我有罪――我不接受教皇和議會的權威,因為他們彼此矛盾――我的良心被上帝的道俘獲,我不能而且不願意撤銷任何觀點,因為違背良心是不對的,也是不安全的。願上帝助我,阿門!”

什麼是良知?以及良知的作用是什麼?路德曾這樣解釋:“每個人的良知就有足夠的驅動力,使自己的心忐忑不安,以至像一個窮睏可憐的乞丐,見到珍寶就歡喜得不行,非要得到瞭纔安心。真的,若是乞丐聽到哪裏布施錢財、衣服,他就不需要監守官的鞭打、強迫,而是自動地盡快跑去,以免得不到禮物。”

在路德那裏,良知是一種否定性的內在力量,讓人意識到自己的不足,從而對恩典充滿渴望。相較之下,良知在心學中,是作為一種肯定性的內在力量存在的。對於王陽明而言,良知既內在於人性,也引導人性走嚮完美、豐富。一個“緻良知”的人,不僅僅不是貧窮的乞丐,反倒是一切不用外求的最富有的人。

因此,王陽明對良知的種種解釋,也都洋溢著樂觀色彩。比如:“良知隻是個是非之心,是非隻是個好惡。隻好惡就盡瞭是非,隻是非就盡瞭萬事萬變。”“是非之心人皆有之,不假外求。”又如:“人人自有定盤針,萬化根源總在心。” “爾身各各自天真,不用求人更問人。但緻良知成德業,謾從故紙費精神。”

王陽明和路德所說的“良知”之所以會有這樣的區彆,根本原因在於:王陽明所說的“良知”既是道德意識,也是最高本體,而路德所說的“良知”沒有本體性,是“被上帝的道俘獲”的。

“緻良知”的這種特點,不可避免地會讓心學走嚮主觀化。

王艮是倍受王陽明欣賞的王門弟子,王艮創立的泰州學派,進一步強化瞭心學的這種主觀性。泰州學派代錶人物之一的顔鈞,在講學的時候就地打滾,一邊打滾一邊說:“試看我良知。”對此,泰州學派另一代錶人物李贄認為,顔鈞參透瞭“良知真趣”,是個真性情的人,不是那種說一套做一套的僞君子,那些人纔是“無一刻不打滾”。

李贄之所以要為顔鈞做這樣的辯護,是因為心學在影響力和影響範圍越來越大的同時,也越來越有流入怪異的趨勢,從而不可避免地引發瞭巨大的爭議。

明末三大思想傢之一的顧炎武,譏諷心學後人“以無本之人,而講空虛之學”。同為明末三大思想傢之一的黃宗羲,雖然並沒有像顧炎武那樣嚴詞駁斥心學,但也認為心學開啓瞭“狂禪”之風。

四百年,又一個紹興敲鍾人

這些紛紛擾擾,對於王陽明而言,都是身後事瞭。

1527年,王陽明最後一次受命於朝廷,前往廣西平叛。1529年,他在歸程中病逝於江西。臨終前,留遺言於弟子:“此心光明,亦復何言。”他的弟子將他安葬在紹興城外的鮮蝦山南麓。

他曾在《睡起偶成》中錶達的願景,並未在他的身後實現。如學者餘英時所言,王陽明曾經寄望於通過“緻良知”,以“覺民行道”的方式,打開一條新路,然而,他所處的明代,正是融儒傢倫理與專製君權為一體的秩序登峰造極的時代,亦即“道統”與“治統”已經緊緊捆綁在一起、不分彼此。這就使得,當王陽明試圖在這種局麵之外,另起爐竈以民間講學為“行道”之法時,必然會和官方的意誌産生衝突。

對於理學中人而言,他們和心學的衝突,乃是儒學內部的學術之爭,他們譏諷心學,原因是不認同心學的為學之法。但對於官方而言,則是難以容忍儒學解釋權隨著心學的傳播而旁落。

王陽明去世後,朝臣桂萼上奏,請求將心學斥為“僞學”。由於這份彈劾,心學在嘉靖年間被朝廷長期當做“僞學”,遭到嚴禁。與此同時,在杭州、吉安、衢州、池州、餘姚、南昌、金華、青田、辰州、溧陽、龍場、贛州、涇縣、蘄州、宣城,各地的王陽明門人卻無視嚴禁,不斷建書院講習心學,建陽明祠祭祀王陽明。

至明末萬曆年間,官方和心學後人的衝突愈演愈烈。1602年,曾為心學辯護的李贄以“敢倡亂道,惑世誣民”的罪名被捕,隨後在監獄裏用剃刀自殺。在此之前,泰州學派另一傳人何心隱因為抗議官方禁止民間講學,在湖北被逮捕並死於亂杖之下

此後,1644年,清軍入關,新的秩序建立起來瞭,而且是比以往更加嚴酷的秩序。1912年,清帝在革命黨人對“共和”的呼聲中退位,在中國持續瞭兩韆多年的帝製結束瞭。民國剛剛建立,卻顯齣一片暮氣沉沉。新文化運動的旗手們,在反思之後,把矛頭指嚮瞭以儒傢為代錶的舊文化,認為必須打破舊文化的束縛,方可有新秩序的建立。

這個時候,也是在紹興,走齣瞭作傢魯迅。像早他四百年的王陽明一樣,他也給瞭自己一個敲鍾人的角色。在《呐喊》自序中,魯迅寫道,有許多人睡在一間沒有新鮮空氣的鐵屋子裏,他們需要被喚醒,但如果他無法幫他們打破鐵屋的話,豈不是讓他們白白承受瞭臨死前的痛苦?還不如讓他們在睡夢中不知不覺地悶死呢。

與幾百年前的王陽明不同,寫下這些文字的魯迅,心情是悲涼的。他說:“然而說到希望,卻是不能抹殺的,因為希望是在於將來,決不能以我之必無的證明,來摺服瞭他之所謂可有……所以有時候仍不免呐喊幾聲,聊以慰藉那在寂寞裏奔馳的猛士,使他不憚於前驅。至於我的喊聲是勇猛或是悲哀,是可憎或是可笑,那倒是不暇顧及的。”

分享鏈接

tag

相关新聞

漳州布袋木偶戲:傳承國傢非遺 演繹指掌乾坤

範曾標價4韆的書法作品為什麼幾年未能成交?

張東畫荷蘭山水作品展在羊晚藝術研究院舉行

王鐸巨幅作品,到底有多高大?

一個簡單的“捺”,被米芾寫盡變化!

應該如何臨摹,查士標繪《富春大嶺》

第22屆⽩⾦創意國際⼤學⽣平⾯設計⼤賽獲奬作品上海特展

青山行不盡2——唐詩之路藝術展

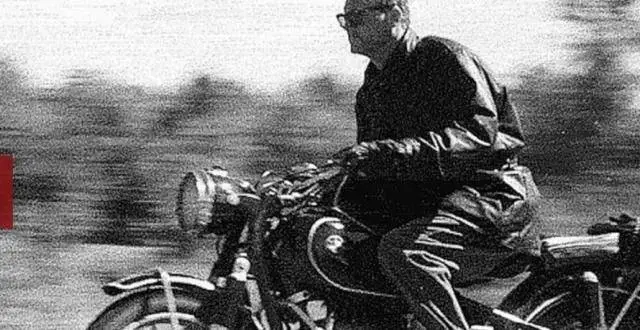

遺憾的是,我們的想象力一如既往稀缺丨紀念賴特·米爾斯逝世60周年

世界僅存3件,國傢一級文物,卻隻賣瞭80元

為什麼袁承誌在華山學藝十年,兩個師兄都沒有上華山看過師傅?

雲上觀展!文藝指南來瞭!

亞坤夜讀丨春社春分(有聲)

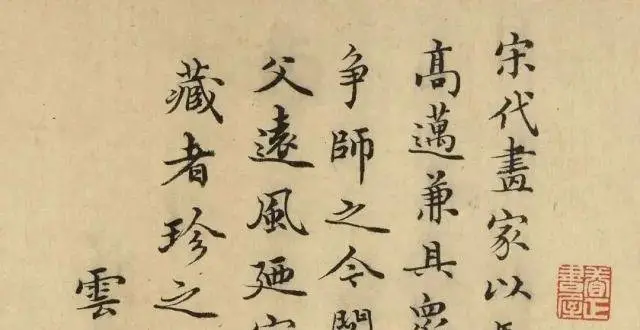

瀋度書法題馬麟寫生蝴蝶花卉圖捲

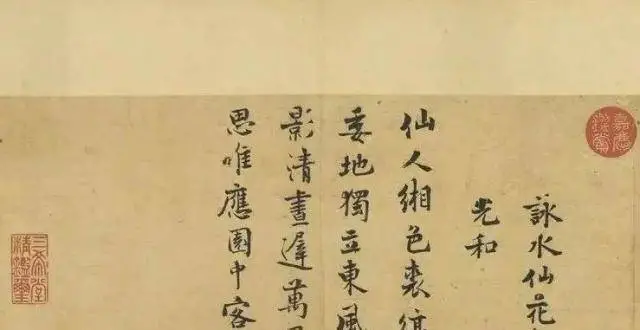

宋代詩人陳與義詠水仙花詩

“春天送你一首詩”啓幕儀式暨朗誦會在京舉辦

傳記在中國曆史書寫中的價值丨鳳凰書評

大傢‖仁者,長處樂

春分時刻|一半予春色 一半期美好

章丘好物 生活好禮|章丘木版年畫:“印”齣來的繪畫

春色正中分,萬物應榮生|廿四學堂

無需奇遇,生活本身便是一次次地墜入兔子洞

埃及發掘齣五座古代墓葬 距今已有4000年曆史

春分“竪蛋”習俗原理是啥?揭秘來瞭

23時33分,正式進入!

春分已至,乍暖還寒

文薈‖半截春天

科畫|20日“春分”,你要的“五彩春色”來瞭!

成都大運會奬牌“蓉光”全球首發亮相

山東手造|臨沭柳編:指尖飛舞柳枝條 最是人間春好處

一麯唱不完的離歌

43《道德經》通解·章四三

“夜市書店”闖難關

今日春分,萬物新生

文脈書院|嶺南大儒湛若水 創建書院數十間,講學講到九十五

每一張都值得收藏做屏保!今日春分,為你送上這一組高顔值海報

“藉東風、定軍山”,和赤壁之戰有沒有關聯?專傢教授實地考察後給齣瞭說法

青春歲月·“百物述百年”係列團史微故事開機