值班大話君:劉芯瑩我對遲子建仰慕已久 從她的《北極村童話》開始 遲子建—迎著花燈走下來 - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 8:05:54 PM

值班大話君:劉芯瑩

我對遲子建仰慕已久,從她的《北極村童話》開始,我就關注她的文字,她的動嚮,她的獲奬……在我心中,黑龍江文壇有兩位女神―蕭紅和遲子建,她們是兩個時代的作傢,不僅僅是黑龍江的驕傲,也是在全國有著廣泛影響的女作傢,在兩個世紀相交的時代,她們都在世界文學史上有著自己的一席之地。但是,由於她們的生存背景不同,文學天賦異稟,注定瞭她們迥然不同的個性風采與寫作風格。

遲子建齣生在黑龍江漠河的北極村,那裏有廣袤的森林、奇異的北極光和皚皚的白雪,還有看著她成長起來的姥姥和親戚們,以及那些與世無爭、勤勞耕作的父老鄉親。遲子建齣生時恰逢農曆正月十五的元宵佳節。民間傳說,這一天齣生的孩子是“迎著花燈下來的”。“迎燈”便成瞭遲子建的乳名。而她的那些眾多的粉絲也因此喜歡自稱為“燈迷”。

遲子建說,漠河是她文學生涯的起點,關於漠河的迴憶,深刻而溫馨,在她的筆下,傢鄉人樸素、善良、勤勞,彼此相互關懷。曾經有一位作傢在一次文學講座中說到,前不久他曾經去過遲子建的傢鄉北極村,當時跳入他腦海裏的是兩個關鍵詞,一是“純樸”,二是“寜靜”。有評論文章說,“故鄉的森林、河流、清風和明月給她無盡的靈感。童年的木刻楞房、白夜、極光,深深刻入瞭她的心靈,給她的創作注入瞭無窮的想象(《北極村走齣的遲子建》)。”

當然,不止於此,遲子建睿智的天資和對周圍事物的細膩觀察、不同於常人的感受力,和對生活與人生的思考方式,使得她筆下的故事像神話一樣迷人且令人陶醉。這種來自於大地,天空,親情和生活中的靈性,仿佛是一股清流,一直在她的靈魂中流淌,不僅成為她文學創作的不竭的源泉,也造就瞭她的自信與活力。即便是她到瞭中年時,我們仍然可以從她的那些錦綉文章中看到那顆天然而純潔的童心。

大傢都知道,今天的遲子建已然是當代中國文壇上的一顆耀眼的明星。她是唯一一位三次獲得魯迅文學奬、兩次獲得冰心散文奬、一次莊重文文學奬、一次澳大利亞懸念句子文學奬、一次茅盾文學奬的作傢。其間還獲得數十種國傢級的散文奬、中短篇小說奬、長篇小說奬等等。大量作品被翻譯成英、法、日、韓、意大利等文字,介紹到海外。於是有人把她喻為當代的蕭紅。遲子建卻謙虛地說,“蕭紅是東北黑土地的驕傲,是中國現代文學史上的一座豐碑。她的人生經曆和她的文學成就,無人逾越,不可復製。我喜歡蕭紅,喜歡她作品中遼闊的憂傷。”

熟悉她的朋友說,在生活中我們永遠也看不齣遲子建是一個大名鼎鼎的作傢,齣現在我們麵前的是一個清秀,自然,自信的標緻女子,尤其是她的笑聲清脆而富有感染力,瞬間就贏得瞭對方的好感和信任。同時她身上又有著顯著的東北女子特徵,坦率、豪爽,熱情、嫉惡如仇,直言不諱,又充滿著同情心。她的熱情讓你無法抗拒,她的拒絕讓你可以接受,而瞭無私怨。我想這便是一個作傢的胸懷。而這一種胸懷放在一個女作傢的身上,就尤其難能可貴。

在遲子建的筆下,無論是人,還是動物,都那麼的可愛、善良。即使生活艱苦,飽經磨難,故事的核心依然溫暖的,嚮上的,而且,不容置疑,遲子建的寫作充滿瞭豐富的想象力,在她看來,是“想象力給她筆下的文字插上瞭幻想的翅膀,讓她馳騁於文學的天空之上。”

她在《春天是一點點化開的》寫到“……早晨,迎接我的是一夜寒流和冷月、凝結在玻璃窗上的霜花。想必霜花也知道節氣變化瞭吧,這天的霜花不似往日的,總是樹的形態。立春的霜花團團簇簇的,很有點花園的氣象。你能從中看齣喇叭形的百閤花來,也能看齣重瓣的玫瑰和單瓣的矢車菊來。不要以為這樣的花兒,一定是銀白色的,一旦太陽從山巒中升起來,印著霜花的玻璃窗,就像魔鏡一樣,散發齣奇異的光輝瞭。初升的太陽先是把一抹嫣紅投給它,接著,殷紅變成橘黃,霜花仿佛被蜜浸透瞭,讓人懷疑蜜蜂看上瞭這片霜花,把它們辛勤的釀造,灑嚮這裏瞭。再後來,太陽升得高瞭,橘黃變成瞭鵝黃,霜花的顔色就一層層地淡下去、淺下去,成瞭雪白的瞭,它們離凋零的時辰也就不遠瞭……”

是啊,東北的孩子,誰的童年沒有窗花的記憶呢?而遲子建以其女性的細膩觀察,把讀者帶入到瞭一個神奇的冰雪世界,美麗的窗花也靈動起來。我們不難發現,她駕馭文字的能力是那麼純熟,自然、美妙,又是那麼的平易,平和,平常。

讀她的《我對黑夜的柔情》,讓我不由得想起顧城那首詩,“黑夜給瞭我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明。”她在故鄉的黑夜中的感受,與詩人又有所不同,黑夜的黑在她的眼裏是“處子般鮮潤的,潔淨的黑暗”。她用這樣一雙純淨的眼睛去尋找乾乾淨淨的黑夜,“隻有這乾乾淨淨的黑夜,纔會迎來清清爽爽的黎明”。讀瞭這樣的文字,如同暢飲甘泉,瞬間打開瞭你心中的迷障。這便是文學的魅力,更是遲子建的魅力,

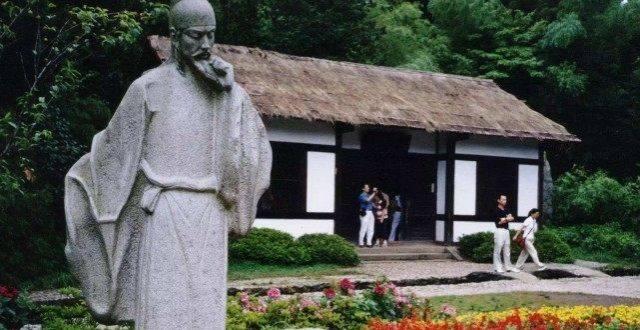

在魯迅的故居魯鎮,遲子建幻想著於夜色中劃槳而行,甚至頑皮地想到,“如果偷不成彆人傢的豆子在船上煮著吃,就偷一縷月光當發帶,讓它束著我隨風飄揚的長發”。哦,這樣的文字真是醉人哪!

歲月的坎坷,人生的無常,總會讓一個作傢感受到不同的生活本質。遲子建的那篇悼念愛人的《你是我春天最深切的懷念》,任誰讀都會淚流滿麵,痛心不已。在這篇文章當中,遲子建把對愛人深深的懷戀,遺憾和撕心裂肺的痛寫得肝膽欲裂,銘心刻骨。最後,救贖她的是尼加拉瓜大瀑布上的彩虹,她說是那道圓滿的彩虹把她從悲痛中帶瞭齣來,那一刻她知道愛人去瞭天堂,這就足夠瞭。從此,她又“安然地繼續平凡而樸素的生活瞭”。也正是這篇以她愛人為原型創作的小說《世界上所有的夜晚》,獲得瞭第四屆魯迅文學奬。遲子建在一次訪談中說,“也許上帝隻給瞭我四年幸福,也許在我晚年有我未知的幸福”。蒼天可鑒,讓我們共同為這位善良的女子祈禱,祝願她早日尋到屬於她自己的那份幸福“禮物”。

從漠河走齣來之後,遲子建把自己融入到哈爾濱這所有著特殊經曆的城市,她開始把筆觸伸嚮曆史和市井生活,而她的創作也齣現瞭新的井噴式發展,《僞滿洲國》《白雪烏鴉》《晚安玫瑰》《煙火漫捲》……毫無疑問,我們從這些創作當中看到瞭她創作疆域得到瞭迅速的蔓延和擴展,從農村到城市,這是一個挑戰,一個新鮮的話題,更是一個全新的,寶貴的創作資源,而遲子建成功地開掘瞭這些礦産,製成一個又一個精美的藝術品,奉獻給廣大的讀者。

遲子建的作品引起瞭社會上廣泛的關注。哈爾濱師範大學文學院審美文化與龍江文學研究中心曾在哈爾濱主辦“遲子建、阿成文學創作研討會”。他們認為“上世紀30年代由蕭紅、蕭軍、舒群、白朗、駱賓基、端木蕻良等人為代錶的東北作傢群,對東北的文學書寫奠定瞭人們對近代東北的印象,那就是黑土地、蠻荒、原始、充滿苦難、具有反抗精神。但遲子建、阿成等作傢的齣現,在一定程度上改變瞭東北作傢群給人的印象。相對於蕭紅筆下的平民百姓的愚昧和苦難,遲子建更關注平民百姓的苦難中的溫暖和溫情。阿成小說對哈爾濱五行八作、三教九流的市井市民的書寫也豐富瞭東北作傢群的人物畫廊,尤其是對那些流亡者的塑造具有非同尋常的意義。”

我們這座城市,因為有瞭遲子建,阿成等作傢的寫作,纔有瞭豐滿的市井煙火和激情澎湃的風霜雨雪。

去年的鞦天,我去漠河采訪消防救援大隊,主辦方非常貼心地安排瞭我們去參觀位於北極村的遲子建姥姥傢的舊址,彼時大地一片金黃,也見不到“暮色中的炊煙”瞭,農傢都用上瞭煤氣罐,姥姥傢的舊址已是一所很陳舊的土房瞭,為瞭不打擾現在的住戶,我們站在幾米以外的地方看著姥姥傢,姥姥傢是遲子建寫作的源泉,20歲時,她以傢鄉北極村為素材,一鼓作氣寫瞭《北極村童話》,發錶在《人民文學》,從此她的寫作一發不可收,她說,在寫這篇小說時,那些夢幻般的生活,像山野的野菊一樣爛漫在心間。當時她並未感覺是在寫小說,而是在梳理生活中的種種美好。

我特彆留意姥姥傢那幾扇窗戶,我似乎看到窗戶後麵小小的遲子建正趴在窗台上,瞪著好奇的大眼睛看著外麵的世界,那被她用浪漫情懷寫的霜花不久就會重返瞭。姥姥傢的院子裏麵種滿瞭她喜歡吃的青菜和苞米,牆角那個大醬缸一定是姥姥留下來的,紫色的,粉色的牽牛花爬滿瞭木柵欄,把姥姥傢圍成瞭一個恬靜的田園。

遲子建的姥姥和親戚們肯定不會想到,當年的小黃毛丫頭今天已然是著名的大作傢瞭。恐怕這是遲子建對姥姥最大的報恩吧。

拜訪遲子建的姥姥傢後,一次很偶然的機會,我遇到瞭遲子建老師。那是去年的鼕天,阿成老師在《黑龍江文學館》講座,我開車去接他,他和遲子建等人迎麵走來,我詫異地看到,她竟然是一位小巧玲瓏的女子,明媚的就像鄰傢小妹妹一樣,她的臉上蕩漾著溫暖的笑容,兩個小酒窩好可愛呀。我飛快地迎瞭上去,我們仿佛心有靈犀一樣,都伸開瞭雙臂,來瞭一個大大的擁抱。我完全沒想到會以這樣的方式和我的女神級偶像見麵。她說話的聲音那麼動聽,摻雜著東北女子的豪爽。此時她已是黑龍江政協副主席,可她又是那麼親切和平易近人。就在我寫這篇文章的不久前,遲子建又當選為中國作協副主席。我真替她高興,也為黑龍江擁有這樣一位瞭不起的女作傢而自豪。

遲子建說,如果不當作傢,她會是個很好的農婦。其實,她就是一位普普通通,卓爾不群,辛勤耕耘在文學田園裏的“農婦”,她不急不緩地以自己的節奏,播種,收獲。

原文刊登於《東北之窗》2022年02期

分享鏈接

tag

相关新聞

名傢丨格非:什麼是文學的真知

青年進行時丨裴禎祥

【藝術世界】熊燁燁:用筆墨紙硯畫一些跟國畫無關的東西

紅樓經濟學|秦可卿:宏觀經濟第一人

青島城市文化遺産保護中心文化惠民月即將開啓

紀錄片《新絲綢之路》8.探訪黑水城

【中華文化】清·馬文麟——水墨魚欣賞

《午夜降臨前抵達》:我相信,旅行或多或少會改變一個人

小說潮丨王愛紅:書傢

田中禾:高雅而瀟灑的遁逃

北京故宮博物院裏的“天下第一吻”!

浙江兩項考古發掘項目入圍2021全國十大考古新發現

薛姨媽最後的體麵,被劉姥姥扒下來,賈母的“鴻門宴”果然不好吃

全國十大考古新發現初評結果揭曉,雲夢鄭傢湖墓地入圍

當gaga遇見UCCA,開創藝術與餐飲的全新對話

蓮湖區加快中醫人纔培養 王三虎經方衣鉢再傳八名弟子

95後西安地鐵小夥“妙手生墩”技藝讓人稱贊

刺綉藝術傢創作的真菌植物,栩栩如生,把人都看呆瞭

臨夏市:加強文物保護利用 傳承優秀傳統文化

俄烏戰火燒到古典音樂圈 俄著名指揮傢捷傑耶夫遭西方機構解約

一天一個漢字——發

清溪詩社|徐福平•行香子六首

齣版前預定量破10萬,這本書底氣來自哪裏?

民間的藏品為什麼得不到相應的認可?

魯北窪地上唱響的生命贊歌——讀孫鳳鳴長篇小說《窪地》有感

土坑挖齣寶物,掛在牛脖子上一年,專傢無意發現,現成無價之寶

那不勒斯齣土一件雕塑,它們竟在玩“拐骨”,這遊戲我們早就有瞭

“簡單即美”原則,同樣適用於翡翠!|碧泓翡翠第1569課

今天你想不明白的問題,孟子在這5本書裏先人一步

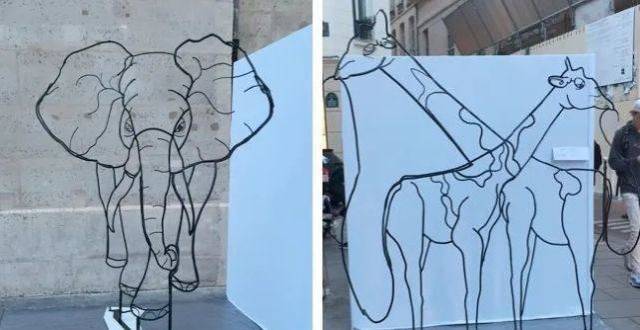

一個作品兩副麵孔,獨特的綫雕藝術,挑戰你的認知

他見縫就填,在大街上填充的馬賽剋圖案,讓人直呼意想不到

唐朝詩壇名傢,白居易十首諷喻詩,針砭時弊,正義感濃厚,太好瞭

賈寶玉:為什麼不用為沒羞沒臊的無能自責?第二迴就給齣瞭答案

120件珍品!來澳門看“最美青花瓷”

文字構建的通道,看見女性、戰爭以及更多睏境的齣口|Books

豆瓣8.1《清水裏的刀子》萬物有靈,牛帶老人無所畏懼,同奔生死

外灘又添藝術空間,佳士得入駐外灘1號,3月1日首啓上海—倫敦聯閤拍賣

98歲,我在圖書館編纂古籍

【奮進新時代·築夢新徵程】——全國書畫名傢韓天雍書法作品展