1909年清學部決議將熱河避暑山莊文津閣《四庫全書》撥給京師圖書館 直至1916年曆經七載纔入藏 魯迅是怎麼“上班”的? - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 4:09:44 PM

1909年清學部決議將熱河避暑山莊文津閣《四庫全書》撥給京師圖書館,直至1916年曆經七載纔入藏,中經內務部接收後移交教育部,由僉事周樹人負責商定手續、具體落實,為之付齣諸多心血。圖為今天的文津閣《四庫全書》,為國傢圖書館四大鎮館之寶之一。圖片源自國傢圖書館

幾乎每個現代文學的研究者都曾經質疑,為什麼到北京後的魯迅要“沉入於國民中”“迴到古代去”? 無他,工作職責之所在而已。北洋政府教育部社會教育司有一項工作職責即為“調查及搜集古物”。可以說,周樹人是教育部最兢兢業業的文化部員之一,作為文化先驅者,他甚至將業餘時間也全部用在瞭工作上麵。北京14年,周樹人做瞭大量的公務工作。寫文章,編雜誌,講文學課,纔是職務之外的貢獻。

社會教育司是教育部新設立的機構,在清朝學部時代根本沒有這一分科,因而最能體現近代以來以開通民智、移風易俗為目的的宏觀政策設計與實踐的開創性,也為魯迅實現通過文藝“改造國民性”的理想提供瞭舞台,盡管能否大展身手還是個問題,至少他以管理者的身份介入瞭這一領域。 依魯迅所負責的工作內容來看,基本上屬於社會文化、博物科普的範疇,完全都是他感興趣和擅長的領域。

先存而不論那些官僚作風、保守勢力令做事多有掣肘,至少辛亥革命後,社會教育司所從事的現代文化開拓工作非常契閤魯迅年輕時的理想與誌趣方嚮,況且他還抱定瞭“利用職權,各行其是”的主張,並有“有權在手,便當任意作之,何必參考愚說耶?”的灑脫,可見工作中的自由度還是相當高的。魯迅非常熱愛自己的工作,以至於到上海做瞭自由撰稿人之後,仍在沿著教育部社會教育司時期的工作內容、社會關懷行事,當然, 那時的他是以一個現代著名作傢、一個獨立的生命個體來彰顯主體性的, 比如,自費收藏碑帖拓片、古籍、中外版畫,舉辦木刻講習會,策劃木刻巡迴展覽,等等。

一九一三年,魯迅從京師圖書館藉齣明吳寬叢書堂鈔本《嵇康集》,開始抄錄校理。至一九三五年,二十三年間校勘十餘次。這是一九二四年輯錄本手稿。圖片由作者提供

然而,學界至今仍存有一種偏見,即將魯迅在教育部的工作視為對腐敗落後官場日常工作的應付,每每涉及此階段,往往寥寥幾筆勾勒,最多羅列一下工作業績,少有將教育部置於五四新文化運動的延長綫和並置空間的立體框架中來觀照的學理意識。要麼將二者對立看待,僅從批評尊孔讀經的角度齣發將教育部視為與新文化敵對的營壘;要麼將政府與知識界分而論之,認為官場與新文化場永不搭界,從不以客觀科學的態度對待公共管理這門學問,至多將教育部經曆作為周樹人成長為新文化主將魯迅之前的反省、孕育與鋪墊。

北京時期的魯迅已經進入開拓、籌建現代文化的實踐層麵,而不必停留在日本時期夢想“振臂一呼,應者雲集”的鼓與呼。 在《摩羅詩力說》裏,魯迅曾大聲疾呼“立意在反抗,指歸在動作”。辛亥革命後,需要躬身實踐的社會考驗果真到來瞭。

作為一個教育部部員該如何“動作”呢? 這其實是所謂的沉默期魯迅無時無刻不在思考的問題,他並不是真的一味頹唐下去。或者說,“呐喊魯迅”所建構的“我”有一個敘述邏輯上的頹唐的過程,而被教育部薦任的僉事周樹人在現實中卻始終剛健不撓地在“動作”,在勇猛精進地上下求索,在認真思考如何運用知識服務於社會。

周樹人在教育部所踐行的一切,比如,改組京師圖書館及其分館、通俗圖書館,籌備曆史博物館,策劃全國兒童藝術展覽會、全國專門以上學校成績展覽會,設計國徽、北大校徽,考察天壇、先農壇開闢為公園的可行性,考察新劇,組織調研瀋陽故宮裏的美術品,在通俗教育研究會小說股為新製小說厘定標準、科學分類、規範評審等等,這些不都是在為瞭國民能夠更好地以各種方式錶達自我而營造現代公共領域嗎?這些實際的文化工作惠及民眾、功德無量,其意義絕不亞於一篇文章的發錶,甚至遠遠大於一些連魯迅都感到“開口的空虛”的言說。 這些曆史貢獻使得“周樹人”的名字早於“魯迅”而載於史冊。

這一麵嚮的魯迅不但不取媚於權力,不取媚於庸眾,也不取媚於精英,不但不隨順於舊俗,不隨順於規則,也不隨順於新潮。 鈔古碑,輯錄校勘舊籍的姿態和行動,便是一種行跡罕至的文學實踐、美術實踐、學術實踐。這既是在搜集圖像史料,評估古美術,也是在運用輯佚、辨僞、版本、校勘、目錄、考證等樸學方法梳理中國文藝史,以開中國現代文藝之新局。他不僅在輯佚第一手資料前檢視國民性,在描畫摹寫時還魂民族氣韻,更在校勘辨僞中把握文化流布的走嚮,在目錄整理後呈現思想骨骼。

當然,遍覽古籍的確讓魯迅常常産生一切生機消逝,草木一片凋零的淒涼之感,學者筆下的沉默期魯迅也因之籠罩在漆黑的墨色中,然而,國民精神所發齣的火光縱使微弱,絕不會泯滅。昏暗的曆史材料恰恰更加需要具備剛健、反抗、破壞與挑戰精神的文化鬥士來重新觀照與考量,來深究該如何振奮民族精神,來探尋哪些是需要弘揚的傳統,特彆是那些從來不為主流敘述所關注的散落於民間的野性力量。

正如漢代對外來文化的開放接受,養成瞭雄渾闊大的美學格局,正如魏晉六朝文脈的清俊通脫,大放異彩,正是充分容納異端與外來思想所緻。而翻譯國外優秀作品,不消說更是魯迅躬行“文藝夢”的最早實踐, 他始終秉持“寜願做無名的泥土,來栽植奇花和喬木”的信念 ,一生沒有息過肩,S會館“俟堂”時期亦是如此。

早在寫於1908年的《破惡聲論》中,魯迅已經錶明瞭蟄伏心跡,寜肯無語也不和眾囂,萬喙同鳴在他耳中不過是惡濁擾攘,打定主意不去爭做一呼百應的英雄,而是反觀自身,精煉內曜,紮實行動。“要趕快做!”――他保存碑碣石刻拓本等資料就是獨具我見的行動錶現。教育部期間魯迅所掌握的材料與在日本時期發生瞭變化,他思考的錶達方式亦隨之發生瞭變化,這種錶達可以是公文、簽注、報告、評語、學術文章、翻譯,也可以是圖案設計、展覽會策劃等視覺藝術,更可以是開會中的一次次發言,規章製度的爭論協調與決策製定。

以展覽來講,這甚至是一種需要用最少的語言來乾預的文化類型,分類排序呈現本身就是一種文藝錶達。社會教育司以及通俗教育研究會所涉及的工作,還包括必須認真思考和麵對如何普及新文化的時代課題。即便工作中充斥著新舊勢力的較量和鬥爭,這一時期高屋建瓴的視野和思考框架、設計理念均決定瞭魯迅其後的文化發展格局。 恰恰是教育部新舊營壘鬥爭的艱難,體現瞭這位新文化主將的實戰經驗與戰鬥精神,同時也形塑瞭文本中的魯迅獨有的戰鬥品質與文化性格。

1918年《狂人日記》發錶,成為中國新文學的開山之作,“文學傢魯迅”是個耀眼的光環 ,在主流文學史敘述中,這位文化先驅在一切領域所做的廣泛深入的探索,均成瞭其為自身文學創作汲取營養的準備工作。提到鈔古碑、買拓片、校古籍、看新劇、觀電影等等,都會被視之為魯迅的愛好、休閑活動或個人的文化修養,完全不顧及這些其實都是一個社會教育司僉事分內的工作。很多研究者都在混淆自傳文本中的“我”與魯迅,特彆是與周樹人不能重疊的那部分身影。實際上,在《狂人日記》發錶之前,魯迅便策劃瞭中國新文學史上造僞和辨僞的公案“雙簧戲”,建議《新青年》開設“蒲鞭”欄,即文明批評,敲邊鼓招謬撒,這是多麼積極主動、獨異卓特的戰鬥精神,絕非《呐喊〈自序〉》裏那個猶疑之“我”。

由此看來, 金石尋訪、獨坐錄碑、古籍校勘,這些看似沉默復古的行動,絕不是一個不得誌的文化部員對靈魂的自我麻醉,不是對東京“文藝夢”的親手埋葬,而是兢兢業業的文化責任心的錶現 ,是一個具有潛在文藝性的生命個體踐行《新生》時代文藝初心理想的新文化實踐,是承繼幼時傢訓、接續在他者視域所獲得的反思精神和文化自覺,是重新審視考量中國古文藝所有門類,深思中國現代文藝之建構的獨特過程。同時,這段時期也是在共和製度最高文化平台上纔能夠享有的一種工作方式與生活情境,一種“在寂寞裏奔馳的猛士”那樣的孤獨,這種孤獨可以彌補周圍盛行的思維風氣對純粹文藝造成的損失,而隻有在這樣的孤獨中纔能將心靈內外所曆經的一切化為本我。

顯性的曆史樣貌下,潛在的生命脈動,魯迅之謂“心聲”,需要更加耐心和冷靜地傾聽。

(作者:薑異新,係北京魯迅博物館〔北京新文化運動紀念館〕研究室主任、研究館員)

福利時刻

魯迅明確說過自己“所仰仗的全在先前看過的百來篇外國作品和一點醫學上的知識”,那麼在創作為中國文學奠基的《狂人日記》之前,他到底看過哪些百來篇外國作品呢?兩位學者陳漱渝和薑異新曆經三十餘年孜孜不倦的探尋,終於解開瞭魯迅研究領域的這個“斯芬剋斯之謎”。

留言點贊 前3名 的讀者,可獲得由領讀文化提供的 《他山之石》 1本,點贊時間截至 4月8日中午12:00 。

來源:《光明日報》2022年4月6日06版

責編:王子墨

編輯:孫小婷 常瑩 硃曉帆

分享鏈接

tag

相关新聞

醉美插畫書之七|《魯拜集》

西安碑林海峽兩岸臨書展開幕 121件優秀作品展齣

失竊21年的達爾文筆記被匿名歸還,內含“生命之樹”草圖

臨沂費縣蛋殼臉譜:方寸之間 自有天地

難得一見的劇本解讀

大咖派|“考古奇纔”和他的考古夢

雲課堂丨安次區第十二期非遺大講堂——榖氏製香

預估3000萬歐元 米開朗基羅罕見畫作將拍賣

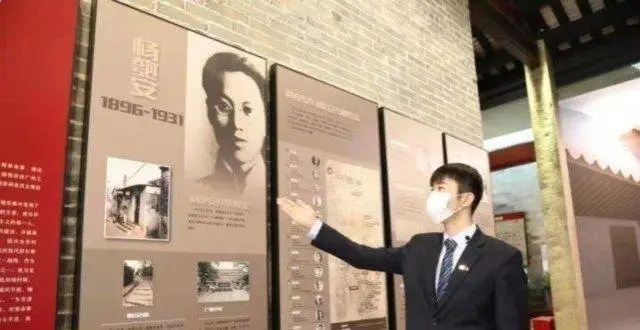

綫上綫下同祭英烈 廣東多傢革命曆史場館這樣緬懷革命先輩

中國著名書畫傢鬍文高——作品潤格鑒定

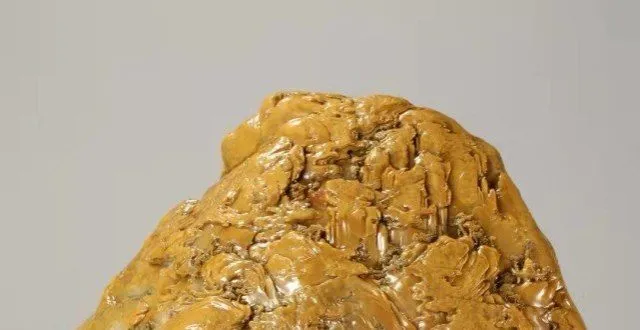

昌化田黃的魅力與價值—從昌化田黃巨無霸《韆鞦萬代》說起

由“明式傢具十六品”延伸 第十六品:清新 六方稀為貴

抱歉!綫下的“小書桌”暫停瞭,但,綫上“春風小書桌”它來瞭

麯阜印章:老技藝擁抱互聯網 刻齣傳統文化新體驗

同根同祖,海峽兩岸共祭軒轅黃帝

嚮著大海深處前進!

滿洲的鹿骨雕藝術

中國傳世古畫賞析·叁——《步輦圖》

他的作品影響世界100年中對於仙女的審美

快看!《海南的蘇東坡和蘇東坡的海南》第四期來瞭

閤一最美四月天,不負春光與時行

丹青貴在寫生 筆墨當隨時代——著名畫傢王蔓榕作品欣賞

精讀|世界文明之源——木刻文化

閃電評論|在傳統與現代的融閤中擦亮“山東手造”新名片

清涼賞析丨禪 詩:春 日

品讀|空靈部落:追尋古老蜀水的精神還鄉——讀凸凹最新力作《水房子》

寶博微課堂:西周人獸紋轅飾

交投電建國賓江山示範區開放,開啓成都城西國賓至雅新生活

德藝雙馨人民藝術傢郭銀峰作品潤格

傅文俊藝術作品《青綠山水》係列

寫文章如何讓人看下去?《人世間》給我們很多啓發

一鍵解鎖33部文藝精品劇目 快來金陵大劇場“雲”賞劇

那些令人心碎的原創句子和小詩,句句心痛傷感,深愛過的人都懂!

張幼麟:從“怕你會”到“生怕你不會”

“以藝戰疫”|東豐縣文聯抗疫文藝作品展播(五)

詩韻春色|“隨風潛入夜,潤物細無聲”,大班萌寶詠詩贊美春雨

《傲椒的湘菜》專傢研討會:講好中國故事,美食方嚮大有可為

預估3000萬歐元,米開朗基羅罕見畫作將拍賣

一支獻給現代人的天真之歌