今日是喬布斯誕辰 64 周年。我們嘗試用不一樣的角度講述喬布斯成長期的故事 來紀念這個矛盾又偉大的人。全文 20550 字 成長期的喬布斯:矛盾、謊言與暴力 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 7:46:59 AM

2月24日是喬布斯誕辰 64 周年。我們嘗試用不一樣的角度講述喬布斯成長期的故事,來紀念這個矛盾又偉大的人。

本文作者 Atah,不願做「旁觀者」的曆史係學徒,嚴謹方法論的支持者。

如果感觀之門能被完全洗淨,一切事物將以原本的樣貌呈現,不受任何限製,因為人們大多自我封閉,從他們洞穴的縫隙來看事情。

― 威廉・布萊剋 William Blake,「The Doors of Perception」

那些穿過「牆上的門」然後迴來的人會跟他們從前不一樣。他會更聰明,但也會更猶豫不決…能更好地理解語言與事物的關係。

― 阿道司・赫胥黎 Aldous Huxley,《The Doors of Perception》

布萊剋和赫胥黎都是蘋果創始人斯蒂夫・喬布斯所喜愛的作傢。

一個是 18 世紀的英國浪漫主義詩人,另一個則是「20 世紀迷幻藥聖經」的作者。時至今日,我們已經很難判斷,到底是喬布斯對「The Doors of Perception」這首詩歌的著迷讓他找到瞭一本叫做《The Doors of Perception》的書,還是因為赫胥黎對布萊剋詩歌的反復引用讓喬布斯沉醉在布萊剋所創造的那些充滿語言和幻想的超脫世界中。

但我們能確定的是,這些書,以及那些熱衷於閱讀這些書籍的文化圈子,對少年喬布斯産生瞭深遠的影響。在意大利中世紀學傢翁貝托・艾柯 Umberto Eco 的分析中,這種影響不僅改變瞭喬布斯的生活方式和處事風格,還塑造瞭蘋果的公司文化和管理風格。布萊剋的詩歌和繪畫展現瞭他對英國清教的「非傳統」看法。這些「非傳統」乃至是「反教義」的看法與態度鼓舞瞭喬布斯,讓他去反抗屬於自己時代的「清教」,尤其是在他眼中如同清教一般壓抑的 DOS 係統,讓他去創造一套「奢華」但符閤人類直覺的圖形交互界麵,去探索建立一個 「令人愉悅」的「耶穌會式」組織的可能性。

正如赫胥黎提醒我們的那樣,所有以「進步」與「反抗」為名的嘗試都往往有著很高的個人與社會代價,而且具有孕育諷刺性的可能。

當喬布斯宣稱他與蘋果將給凡人帶來救贖的時候,與此同時也帶來瞭封閉與禁錮。當他高喊「打倒老大哥」的時候,他成為瞭自己口中的「惡棍」。他憎恨背叛、謊言以及它們所帶來的痛苦,但他也時常滿口謊言,選擇不停地背叛他人,成為那個鼓勵背叛、告密和監視的暴君。如果他真的相信 IBM 在 80 年代的重新崛起會給電腦行業帶來一個「20 年之久的中世紀」,那 70 年代末 80 年代初的蘋果公司,在方方麵麵,都完全符閤他自己對 「中世紀」的定義與衡量標準。

正如德勒茲所說的一樣,沒有人可以避免成為一個矛盾體,喬布斯也不例外。即使他企圖聽從他的內心,但是他腦海裏的聲音常常被各種不可調和的力量所左右著,趨勢他去撒謊,去傷害他人,去前後矛盾,去踐踏那些自己所鼓吹的原則與精神,但又拒不承認。

如果時代錯置能更好的調動我們的曆史想象力,剋服我們與喬布斯所在圈子的「道德隔離」(Moral Distance),用同代人的角度和思維「吃瓜」,何樂而不為呢。

我們不妨想象微博誕生於 70 年代,來看看喬布斯會在創立蘋果公司的初期都喜提哪些熱搜。

天不生我,電腦業萬古如長夜

在喬布斯和蘋果公司崛起之前,美國年輕人最愛的大廠莫過於 Hewlett-Packard,也就是惠普 HP。惠普的員工眾多,無論你本科讀的什麼專業,大概率能在這找到一個與自己技能與訓練相匹配的工作崗位。因為分工明確,級彆森嚴,惠普算得上是一個官僚氣息比較濃厚的「超級大廠」。在這裏,大部分員工每天從事的都是差不多的重復性勞動:上班,開會,寫碼 and/or 寫報告,下班。日復一日,年復一年。

從待遇的角度來看,當年的惠普口碑是非常好的。工資開得高,隻要不惹齣大事,對公司絕對忠誠,就算業務能力一般也不大可能被開除,稱得上是「美利堅鐵飯碗」。

但問題是,並不是所有年輕人都好這一口。

在 70 年代和 80 年代的美國,越來越多齣生於中上層傢庭的年輕「專業階層」人士(professional class)開始討厭重復性強的工作。他們痛恨那些寫不完的報告以及開不完的會。

對這些經濟負擔小的年輕人來說,賺錢不是工作的首要任務。在他們看來,工作應該跟大學一樣,是好玩的。更重要的是,工作應該具有使命感(calling)以及宏大的曆史意義。換言之,對於他們來說,一份好的工作不但是能讓他們身心愉悅的,更是能夠讓他們把自己的存在與更宏大的曆史敘事編織起來的。一份工作,尤其是在灣區的工作,應該是能提供一種自我認同的。

如果我們認為他們的這種精神能被 「我的工牌代錶我是誰」這種錶達概括,那證明你誤解瞭他們。在他們的工作倫理(work ethics)框架中,他們所忠誠的對象是自己的「信仰」和「追求」,而不是公司本身。如果公司不(再)能提供一個讓自己追求「使命」的平台,很多人選擇義無反顧地離職。

從 70 年代初開始,因為經濟環境的變化,從私人企業「義無反顧地離職」變得越來越容易瞭。

在這個曆史階段,通脹變成瞭美國經濟的常態,而且通脹率也變得更加不確定。這個令人摸不著頭腦的宏觀經濟現象改變瞭很多工資製定者(Wage setters)對通脹的預期。跟員工們一樣,他們更加不願意簽訂長期閤同,尤其是那些規定好名義工資(Nominal wage)的閤同。在公會罕見的加州灣區,所謂的「自由雇傭」機製愈發常見。直接的後果就是,公司裁員以及員工主動離職的經濟、法律和道德成本都大幅下降瞭。在這一體係下,「為瞭追求’ 使命’ 和’ 夢想’ 而辭職」成為瞭一個被資本主義社會所接受的說辭。這套關於夢想的說辭粉飾瞭許多在自由市場中員工麵臨的不穩定性,尤其是對於那些經濟壓力大的人來說。

從長遠來說,這是一個重要的曆史轉變。工資待遇、公司文化和傢庭原因不再是那幾個少數被美國 HR 們接受的跳槽原因。時至今日,如果你在美國的麵試中跟 HR 說你是為瞭漲薪而從 A 跳槽到 B,麵試你的 HR 可能被你的「坦誠」所驚訝,畢竟那麼「粗魯」的人以及很少見瞭。

需要注意的是,我們不能簡單地把這種工作倫理的轉變歸結於經濟上的變化,尤其是勞動力市場的變化。文化變化也是一個很重要的因素。

關於「夢想」和「使命」的討論滲透瞭美國左派媒體的每一個毛孔。自 60 年代中期開始,美國白人社會文化的中心從生産轉嚮瞭消費。(白人)社會對個人的要求不再是 「工作、儲蓄、利他以及服從」,而是「消費、玩樂、消費、負債」。在反宗教和反戰的曆史環境下,左派媒體不再要求年輕人從自己與更高層次力量(如國傢、宗教)的關係中尋求自我身份,而是不停地鼓勵他們去剋服社會給個體帶來的限製並盲目樂觀地相信世界是由自己所支配的。

這當然是謊言,但它讓美國人能夠繼續地消費商品和圖像。活在一個充斥著廣告的世界裏,美國消費者越來越相信他們可以得到生活中的「一切」― 尤其是「自由」― 隻要他們肯為之負債。

而喬布斯就是這個謊言的的狂熱傳播者之一。

在挑選蘋果早期員工的時候,喬布斯迎閤瞭麵試者對「使命」與「自由」的不切實際的幻想。

喬布斯常常嚮新員工 ― 尤其那些從惠普跳槽齣來的人 ― 承諾說在蘋果工作是一個非常愉悅的體驗,在 80 年代初期一次與彭博社記者的采訪中,喬布斯說道,「在蘋果公司乾活,就像是在和你最中意的女神談一場乾柴烈火的戀愛」。說完,他輕聲低笑。

當談到喬布斯選人標準的時候,不少 80 年代的科技分析師在雜誌上宣稱,蘋果對員工的「智商」和「專業性」有著近乎苛刻的要求。這種強調個體纔能與特殊性(Exceptionalism)的敘事讓被錄取的蘋果員工更加地相信自己的特殊性,以及自己所背負的「使命感」。一位 80 年代初加入蘋果的程序員迴憶道,「受到蘋果錄取的時候,我感覺我仿佛就是那個被選中去改變世界的人」。

我們不難理解為什麼這位從常青藤布朗大學畢業的程序員為什麼會這樣想。如果消費能夠讓人感覺到支配世界的快感,那又有什麼能比設計彆人所渴望之物這件事帶來更多快感的事情呢?

在不少 80 年代初的采訪中,喬布斯談到,他的員工跟其他大廠的「技術官僚」不同,是一群自由的有創造性的人。他在幾次內部會議中對員工說,「如果你早上醒來,站在鏡子前,不能清晰的告訴你自己 ‘我想要什麼 [發生]’,那你應該主動辭掉工作」。

這句話是不是很熟悉呢。

我們需要注意的是,喬布斯的話不僅僅是一種威脅。

正如蘇聯心理學傢利維・維果茨基 Lev Vygotsky 提醒的那樣,聲音在社會(馴)化中具有非常重要的作用。麵對著喬布斯這種氣場強大的演講者/上司,員工很難對喬布斯帶有威脅語氣的話「左耳進右耳齣」。喬布斯的聲音會在你的腦中迴蕩,並産生條件反射:每天早上當你照鏡子的時候,你會想到喬布斯的話,想到你的工作,還有你所選擇的「使命」。喬布斯的話術讓公司不再是唯一的社會規訓的場所,社會規訓被延伸到瞭生活的每個角落,不斷強化員工對 「工作-自身價值」這一關係的想象,讓他們更加相信:自己在蘋果的工作是有意義的,而失去這份工作,自己會泯然眾人矣。

一個前蘋果高管迴憶到,他在終麵上跟喬布斯說,「我想來蘋果工作,但是我不想做任何重復性很強的東西,你能給我找些有意思的活嗎?」聽到這,喬布斯樂瞭,並嚮他保證,「蘋果和其他公司不一樣,在這裏沒有人在乾 regular 的東西:那不是我們的風格」。跟當年的科技雜誌一樣,喬布斯熱衷於使用蘋果特殊論(Apple Exceptionalism)這一敘事。就像布萊剋想讓讀者相信自己活在一個新教 v.s. 天主教的二元(對立)世界一樣,喬布斯想讓員工、媒體和消費者相信自己活在一個蘋果 v.s. 非蘋果的世界裏。在這個對立性極強的世界裏,蘋果是特彆的、自由的,而其他公司 ― 如 IBM 和惠普 ― 是壓抑的、官僚的和渾渾噩噩的。如果員工不夠努力,稍不留神他們就會墜落那個「非蘋果」的「無意義」的深淵。這種認知模式無疑是野蠻暴力的。

1984 : 老大哥竟是我自己

德勒茲曾戲稱,每個人都有屬於自己的詞匯錶(Glossary)。

與同時代的很多灣區創業者不同,喬布斯的詞匯錶是特彆暴力的。在那個反戰、和平主義以及尊重女性作為政治正確的時代,很少人會像喬布斯一樣把打打殺殺和生殖羞辱掛在嘴邊。

讓蘋果揚名天下的 1984 廣告就是喬布斯「暴力詞匯錶」的代名詞。當談起那個拿奬無數的蘋果 1984 廣告,大傢一般都會想到喬布斯希望我們相信的敘事:IBM 是企圖控製人類的邪惡「老大哥」,而蘋果公司以及他們發布的 Macintosh(128k)電腦是解放人性和拯救世界的 「利器」。用喬布斯的話就是,如果沒有蘋果和 Macintosh ,電腦界會墜入一個黑暗的中世紀。

在大部分電腦史學傢眼中,蘋果在 1984 年 1 月發布的 Macintosh 128k 在計算機史中具有舉足輕重的遞費。與使用 DOS 命令行的 IBM PC 不一樣,蘋果的 Macintosh 據稱是世界上第一個采用圖形用戶界麵的個人電腦。

為瞭宣傳這個「跨時代」的産品,喬布斯花大價錢找來瞭電影《銀翼殺手》的導演德利・斯科特,讓他為 Macintosh 創作一個廣告片。1984 這個廣告片映射瞭英國作傢喬治・奧威爾的反烏托邦小說《1984》。在這個 1949 年齣版的小說裏, 1984 年的英國被一個無所不知、無所不能的「老大哥」控製著。老大哥通過各種科技手段篡改瞭曆史、監視著個體的行為和思想,並通過強製手段洗腦那些有不同想法的人。《1984》這個小說的結尾並不是 「皆大歡喜」的,主角在老大哥麵前幾乎是弱不經風。

與反烏托邦的《1984》不同,蘋果的「1984」廣告擁有一個強大的主角和一個烏托邦式的結局。在《1984》中老大哥是施暴者,而主角沒有任何還手的能力。讀者對老大哥以及背後強權製度的厭惡一定程度上是基於對被殘害的主角的同情之上的。而 1984 廣告不同,完全沒有展現任何老大哥施暴的場景。

在廣告中,象徵著蘋果電腦的 「運動裝女神」掙脫瞭侍衛的控製,奔跑,衝刺,發力,用鐵錘砸爛瞭顯示「老大哥」頭像的巨型屏幕。隨後,一道刺眼的白光亮起,屏幕齣現文字:

「1 月 24 日,蘋果會發布 Macintosh 。那時候你就會知道為什麼 1984 年會與《 1984 》不太一樣」。

喬布斯和斯科特其實並不是 「IBM 老大哥」這一概念的始作俑者。自 60 年代末, IBM 這個行業龍頭因為占據瞭巨大的計算機市場份額,一直被各種「反壟斷」案件纏身。在 1969 和 1981 年間, IBM 被美國 ZF 送上瞭全國各地的各種法庭。雙方收集的證詞的頁數都超過瞭 IBM 電腦的銷量。因為 IBM 財氣粗大,為打官司支付瞭數韆萬美金的律師費, IBM 自然地獲得瞭「老大哥」這一綽號。

讓我們迴到「1984」這個廣告。喬布斯公開把 IBM 稱作老大哥可能並不是一個沒有根據的惡意指控。一來 IBM 財大氣粗,牛到能告贏美國 ZF,確實有著老大哥纔擁有的實力;二來, IBM 占據瞭巨大的電腦市場,雖暫時不能做到壟斷,但是能夠左右市場的情緒、製定行業的標準和定義行業的極限。

而 IBM 對行業標準的定義能力正是喬布斯所「擔心」與厭惡的,以至於他需要在反壟斷案結案三年後重提這個概念並「鞭屍」。在談及 IBM 的「壟斷能力」時,喬布斯再次使用瞭他那具有暴力傾嚮的詞匯錶。在他的描述中, IBM 是那個企圖「吞並」一切的力量,而蘋果是最後的「碉堡」,是「反叛者」(Rebels),最後的抵抗「勢力」(Force)。

我們不得不承認,這種帶有很強的「反帝(國主義)」和「反壟斷」意味的敘事在當時無疑是很有煽動力的。但我們不應該陷入喬布斯所鼓吹的「蘋果特殊論」敘事設下的陷阱。法國哲學傢讓・鮑德裏亞 Jean Baudrillard 在 1967 年的著作《景觀社會》中提醒到,在消費主義時代,馬剋思所提到的「商品拜物教」(Commodity Fetishism)演變齣瞭新的形式。在他看來,産品設計者都試圖讓用戶和批評傢相信他們的産品和哲學是獨一無二且不可代替的。(成功的)廣告往往給它們想推銷的産品增加一些神秘的光環,讓消費者産生一種強大錯覺,即購買並消費某個産品能讓消費者「獲得」(S’approprier)這個産品的一些優點。在《Brands: The Logos of the Global Economy》這本書中,英國社會學傢西莉亞・盧瑞 Celia Lury 延伸瞭鮑德裏亞的理論,並錶示,為瞭讓這種錯覺足夠強大且持久, 20 世紀的歐美的廣告設計者常常會給産品增添一些能讓人共情的人類特徵(Endow it with a personality),而且這些特徵往往是一些抽象概念的閤集(A collection of abstract traits)。更重要的是,廣告設計師會企圖讓觀看者感覺自己所處的場景和「權力場域」與廣告裏描述的那些是類似的。

早在 1954 年香煙品牌 Marlboro 就開始使用這一手法,推齣瞭經典的 Marlboro Man 係列廣告。

由此可見,與其說蘋果的 1984 廣告是具有開創性的,不如說喬布斯和他所請的廣告工作者順應瞭時代的趨勢,在閤適的時間點用非凡的手法創造瞭一個值得尊重的廣告片。

蘋果的 1984 廣告片兜售的不僅僅是即將發布的 Macintosh 電腦。它還企圖兜售 「蘋果個人電腦是叛逆者的工具」的這一概念。通過構建消費者和廣告片中「反抗者女神」的共情和調動潛在消費者對自我認同的需求,喬布斯和蘋果試圖讓觀看者産生一種對蘋果個人電腦的積極想象:個人電腦能夠賦權使用者,幫助每個行業裏的 underdog 戰勝它們行業所在的老大哥,即使後者的資本與對市場的控製遠遠超乎他們的想象。

即使在這一點上,喬布斯蘋果也不是獨一無二的。

二戰後的美國社會比之前的任何一個時代都更加相信偉大企業和科技的能量與潛力,尤其是他們通過科學規劃與理性給社會「進步」帶來的能力。然而,在 60 年代,這種對理性和科學規劃的信心被動搖瞭。汙染日益嚴重,核能的誕生並沒有像政客許諾那樣讓電價變得便宜,能源危機似乎隨時會到來。在越戰的後期,大眾對所以「精英決策」以及理性的信心更是降到瞭冰點。

在這種時代背景下,浪漫主義和個人主義被當作瞭一劑良藥。越來越多的年輕人開始消費拜倫、愛默生還有布萊剋的作品,還有那些用這些藝術傢提供的浪漫主義元素所寫成的故事:充滿能量的(男性)英雄對抗傳統和命運,聽從內心深處被壓抑的聲音,追隨那些若隱若現的「啓示」與「使命」,並把這條道路認定為獲得「真我」(Authentic Self)的唯一路徑。這些故事往往是充滿道德隱喻的,試圖讓讀者懷疑理性,過具有創造性的生活,生活在他人可預測的理性範圍之外。

也正是在這種文化背景下,計算機在流行文化以及非行業從業人員的想象中被重新定義。曆史學傢弗雷德・特納和社會學傢托馬斯・弗萊德曾評論道,在 60 年代和 70 年代,反主流文化和計算機的關係越來越曖昧(Intimate),那些對「理性」以及推崇理性的傳統機構 ― 尤其是大政府和大企業 ― 持有懷疑態度的人開始將計算機想象成一個用於個人探索內心世界與外部世界無限可能性的媒介,而不是用來預測和控製社會關係和人性的武器。他們更傾嚮於將電腦用於非科學相關的東西,比如說藝術和遊戲。他們通過塑造自己與機器的關係來獲得自我認同與社會身份。

正是在這個大背景下,喬布斯和蘋果所宣稱的 underdog(弱者)對抗傳統企業老大哥的精神纔擁有瞭生存和繁榮的空間。具有諷刺意義的是,尼剋鬆與裏根政府 ― 反主流文化支持者心中的老大哥 ― 在傳播這個「反抗」(或「弱者崛起」)敘事中起到瞭至關重要的作用。特納和弗萊德認為,如果沒有傳統老大哥們為這些年輕人提供輿論空間和媒體渠道,這些敘事可能不會那麼快被主流社會所接受。

經過 70 年代的種種失敗後,美國的官方文化(official culture)迫切需要一些新的故事來證明美國製度的優越性與經濟活力,來驅散普通民眾的悲觀情緒。被財團控製的大媒體、大金融機構、高等學府和政客們開始給年輕的企業傢們提供瞭不少(免費的)拋頭露麵的機會。

裏根在白宮與喬布斯以及其他創業者會麵。一嚮藐視權威的喬布斯竟然沒有拒絕這次會麵的請求,並且在總統先生麵前顯得畢恭畢敬,很有禮貌

一定程度上,這些對小公司以及來自社會中底層的創業者(Self-makers)的贊美是為「美國夢」這一宏大敘事服務的。一個嗑藥、輟學並自學成纔的 「孤兒」在車庫中創立上市公司,獲得百萬資産,並登上時代周刊封麵:政府和媒體熱衷於用這個故事來傳遞一個簡單而有力的信息,即美國社會沒有變得越來越差,美國夢還是存在的,所有人都有成功的機會。這種以「個人主義」作為內核的敘事的潛台詞往往是:如果你沒有成功,是你的纔智不足、內心弱小和能力缺陷所導緻的,而不是社會和經濟結構的問題。

這種敘事邏輯在裏根擔任總統的 80 年代登峰造極,而喬布斯的 1984 廣告正是在這個時空裏孕育而生。

喬布斯和蘋果真的實踐並象徵著他們鼓吹的「underdog(弱者)反抗邪惡老大哥」的精神嗎?

從長遠來看,是否定的。喬布斯和蘋果沒有顛覆那些「精英老大哥」,而是加入瞭他們的隊伍:去預判和控製而不是「解放」或「捍衛自由」。

在不少反壟斷專傢們看來,喬布斯可以稱得上是對美國《反托拉斯法》(Sherman Antitrust Act)持有輕衊態度的「狂徒」。在很長的一段時間裏,喬布斯曾要求矽榖的其他科技公司不招聘從蘋果跳槽齣來的員工。這給不少心懷「使命」的年輕程序員帶來瞭不小的傷害。這一行徑符閤《反托拉斯法》一些法條的法定要素。但由於《反托拉斯法》規定嚴格,且司法部往往隻會對特彆嚴重的案件進行刑事訴訟,所以喬布斯沒有受到任何具有實質性的指控與訴訟。

即使這樣,在不少矽榖同行的眼裏,喬布斯的不少行為「可能違法」,或已經踩在瞭違法的紅綫上。比如說 Palm 公司的 CEO 曾曝光喬布斯對自己的威脅。在郵件中喬布斯要求 Palm 公司停止挖蘋果「牆角」的行為,不然蘋果就會對 Palm 提起專利訴訟。

通過郵件威脅!喬布斯這樣注重細節的人竟然給競爭對手留下瞭證據和把柄,可能性隻有兩個。一個可能性是他認定對方在「蘋果老大哥」的強權下勢必會低頭並失聲,所以不擔心留下證據。另一個可能性是,如《喬布斯傳》作者描述的那樣,喬布斯習慣瞭老大哥作風,相信自己可以「違背 [一切] 定律,扭麯現實」,並不覺得自己的行徑能給公司産生什麼利害關係。無論是哪種解釋,都可以讓我們得到同一個結論:喬布斯並不是自己口中的那個「自由捍衛者」。

在 2010 年司法部乾涉之前,喬布斯和其他矽榖巨頭一直企圖通過密謀(Collusion)的形式來限製員工跳槽。我們很難確定這些密謀都持續瞭多久,但我們能確定喬布斯對員工承諾的「你可以自由選擇更適閤你夢想的平台」大概率隻是一紙空文,而「蘋果」或「無意義的深淵」二選一這個敘事可能並不隻是比喻的。

正如美國曆史學傢麗貝卡・索爾尼特 Rebecca Solnit 所嘲諷的一樣:「我想對 1984 廣告裏的拿著錘子的「自由女神」大喊:彆砸掉那個屏幕!蘋果跟其他公司沒有什麼兩樣…如果你覺得一群人盯著屏幕是一件很糟糕的事,那請你看看現在,這個蘋果創造的世界:幾十億人無論是走路還是開車還是在吃飯,都在盯著屏幕,他們永遠呆在彆的時空瞭。」

我們不得不承認索爾尼特的嘲諷是「事後諸葛亮」的且有局限性的。喬布斯成為老大哥的過程遠沒有 索爾尼特所描述的那麼容易(或者說 automatic)。1984 廣告片和 Macintosh 128k 發布之後,雖然不少人對它們錶示齣瞭狂熱的態度,唱空的人也不在少數,尤其是在電腦界裏的專傢。在接受紐約時報采訪的時候,MIT 的 CS 教授約瑟夫・魏岑鮑姆 Joseph Weizenbaum 就錶示,用個人電腦來解放人類這個想法是「搞笑的」,背後的邏輯跟「在核戰爆發前夕兜售左輪手槍,並告訴消費者這能用於自衛」一樣可笑。

當然,並不是所有人都像魏岑鮑姆那樣悲觀,不少有「前瞻性的」專傢認可蘋果電腦的價值也認定個人電腦是有前途的,尤其是在商用與政治製衡方麵。但他們也不得不承認,考慮到市場結構和供應鏈的問題,蘋果公司的力量是很微薄的。換言之,他們不認為喬布斯和蘋果有能力壟斷「解放者」這個標簽。也就是說,喬布斯嚮消費者們兜售的那個 「蘋果 v.s. 非蘋果/老大哥」的二元對立在他們眼裏是一個不成立的幻想,甚至是幼稚的。甚至有幾個為金融巨頭服務的商業谘詢師斷言,蘋果會在未來的幾年為自己的盲目樂觀付齣代價。

得不到就要毀掉

即使我們把我們用來分析的時間段限製在 80 年代,我們也可以得齣類似的結論,即喬布斯沒有踐行著 1984 裏所刻畫的精神。在不少蘋果同事的世界裏,喬布斯纔是那個一手遮天的老大哥。喬布斯對於「反叛者」這個身份的認同是有很強的選擇性的。很大一定程度上,他的選擇是由他在蘋果公司裏的境遇所決定的。

隻有在喬布斯得不到自己想要的,當不瞭老大哥的時候,他纔會想去「革彆人的命「,為自己披上所謂「反叛者」的袈裟,舉起那麵「海盜旗」。

在 80 年代初期,隨著 Lisa 團隊的不斷擴張,管理這個龐大的團隊的難度越來越大。當時的蘋果 CEO 和一些領導高層認為年輕的喬布斯沒有足夠的管理經驗和能力去操控這個如同「海軍」一般龐大的專業隊伍,所以通過一係列的手段削弱瞭喬布斯對 Lisa 項目的控製。

在當時的一些「科技評論傢」的眼中,這是喬布斯的第一次失勢。根據沃茲的迴憶,喬布斯在被「踢齣局」之後時常惱羞成怒。他對 Lisa 項目的態度也産生瞭 180 度的轉變。「一開始喬布斯總說隻有 Lisa 纔能’ 拯救’ 蘋果」,沃茲迴憶道。但後來,喬布斯巴不得看到 Lisa 項目失敗,即使這對自己的公司沒有任何好處。他到處和外人說 Lisa 團隊的人,尤其是那些從惠普跳槽來的程序員,是一群「啥都不懂的混賬傻叉,用高昂的預算去創造一個平庸至極的産品」。

當時的 CEO 和高層對喬布斯能力的擔憂,尤其他的領導力與溝通能力的懷疑,並不是沒有根據的。一位從 Lisa 團隊離職的人在當時寫到:喬布斯時常會闖入一些與他無關的會議,坐下來開始咬指甲。有時候他會選擇拖鞋然後全程跪坐在椅子上,有時候他會突然站起來然後開始「葛優癱」。他會通過不停變換姿勢來告訴在場的人:我在這呢,而且我纔是主角。喬布斯換姿勢的過程變化多樣,但是結局隻有兩種:很滿意然後目送大傢離開,或者歇斯底裏地喊道,「你們這些方案是狗屎」,然後摔門而去。

蘋果早期員工唐・丹曼和幾個同事在一次采訪中錶示,喬布斯經常會打斷他們說話,不讓他們講完就滔滔不絕地說自己的看法。在他們的眼裏,喬布斯的確是一個齣色的演技傢,但是他的日常溝通能力很差。

喬布斯以愛打斷彆人而臭名昭著。在 2008 年喬布斯接受期權案調查的時候,給他錄供詞的美國證監會代錶在問話開始前友善地提醒他,「我有時候會在彆人沒有迴答完問題的時候就插話,但我會努力控製自己不去那麼做,我也希望你能這樣」。可見喬布斯愛打斷彆人這件事已經成為瞭「公共常識」(Public Knowledge)。

唐・丹曼的和證監會代錶的一麵之詞不足以讓我們得到喬布斯日常溝通能力很差這個結論,因為不少員工和投資人曾在他們的迴憶錄中描述瞭喬布斯在日常溝通的「高光時刻」以及對他對彆人情緒的強大洞察力。但需要注意的是,這群人中不少人否定瞭強大洞察力與良好溝通能力的正嚮關係。

前蘋果首席設計官喬納森曾說,他認為喬布斯覺得常規的社交禮儀與溝通模式不適用於他,因為他有這樣做的「自由」以及傷害彆人的資本。喬納森觀察道,喬布斯在自己沮喪的時候會習慣性地去傷害彆人,並通過彆人的痛苦得到自己情緒的宣泄。正是因為喬布斯很一個內心很敏感的人,能很好的洞察彆人的情緒,他能輕易的找到彆人自尊心的「軟肋」並狠狠地戳下去。

血會噴湧而齣,而這正是喬布斯想要得到的那份「宣泄」(Catharsis)。

一位已過世的商學院教授曾在 90 年代初錶示,喬布斯對大部分美國(現代)職場所推崇的禮儀和精神沒有任何的尊重:團隊閤作,互相尊重,與人共情的能力,等等。彆覺得跟喬布斯共事是一件很幸運的事情。如果喬布斯這種「Big Ego(強自我)」的人加入你們的公司,估計你們會想在周三之前解雇他。

80 年代在蘋果工作的不少程序員也會同意喬納森和那位哈佛教授的觀點。在他們眼裏,喬布斯在公司的很多舉止是「暴力」的 ― 但這一切談不上是不可容忍的,畢竟在 1981 年的鼕天以前,在擴張期的蘋果公司從未開除過任何員工。在 1980 年初期,那個不斷齣現經濟不景氣信號的年代,同時承諾「鐵飯碗」和「實現使命」的公司是少見的。員工們確實不願意與一個暴君上司相處,但他們更不願意失業。換句話說,並不是所有人都有信心說自己的下一任老闆會更加的溫文爾雅,下一個項目會更加的符閤自己的職業發展規劃。用一位中東史專傢的話來說就是,「如果不能確定是否能找到更好的代替品,那現在的那個暴君也沒有那麼糟糕」。

即使在喬布斯另起爐竈,接管那個在他心目中「小而精的」Macintosh 團隊之後,他也沒有丟棄自己習慣的那個「老大哥式」的管理風格。他始終覺得領導層低估瞭他的管理能力,並把他的遭遇粗暴地理解為一種背叛,並大肆鼓吹他的這個結論。

在喬布斯看來,自己領導的 Macintosh 團隊能讓蘋果重振雄風,讓蘋果迴到黃金時代,即他和沃茲在車庫工作的那些歲月。他甚至把 Macintosh 這個項目稱作 「The Metaphysical Garage」(可以粗略的翻譯成「超自然的車庫」)。喬布斯企圖讓團隊裏的員工相信,即使他們是蘋果的員工,他們已經被董事會的人所拋棄。更重要的是,喬布斯想讓這些人相信,能決定未來計算機世界的人是被「拋棄」的那一小部分人,而不是那些在蘋果主園區勤奮工作的人。

從這個「車庫」敘事中,我們不難看齣喬布斯是一個崇尚精英主義的「老大哥」。他想要通過製造一個「決定未來」的産品,並用它來完成一場能夠讓他重迴老大哥地位的公司「政變」。這個敘事的核心是一種「結果導嚮」的邏輯,及結果(即「政變」的實現與産品的成功)將會為過程中發生的一切(即語言暴力以及獨裁的管理方式)辯護。而這個決定未來的重要過程,在喬布斯的眼中,是掌握在極少數人手中的。喬布斯覺得簡單的編製以及決策者數量的減少是優秀産品誕生的先決條件,可以說他巴不得所有 Macintosh 團隊的員工都是自己的剋隆體,能夠絲毫不差地復刻和執行自己的想法,用嘴巴和身體演繹他腦中想好的劇本和台詞。

正如,沃茲所描述的那樣,喬布斯想嚮所有人傳遞一個很清晰的信息:關於蘋果電腦的一切都來源於他的腦子,他的想法」。

Macintosh 團隊不少的員工也洞察到瞭這位老大哥的這個想法。團隊的工程總監鮑勃・貝爾維爾曾迴憶道,團隊裏的一些員工,尤其是年輕員工,熱衷於打聽喬布斯的喜好與想法,並常常做一些有違自己設計原則的事情來討好喬布斯。有些人甚至會刻意地去滿足喬布斯的控製欲,在喬布斯辱罵下屬的時候踩上一腳,仿佛這樣能讓他們在這個小團隊裏更好地上位。在貝爾維爾眼裏,喬布斯對這種行為持有默許的態度,讓不少忠誠的追隨者寒瞭心。

正如比爾蓋茨所總結的那樣,喬布斯與下屬的溝通方式隻有兩種:用甜蜜的話語引誘,或者是把你比作一坨屎。在日記式的迴憶錄中, Macintosh 團隊裏一位叫做安迪・赫茨菲爾德的程序員錶示,喬布斯曾反復嚮他們保證說會給予他們自由與「保護」(喬布斯的原話是 protect 和 defend),在他們與産品經理的衝突中維護他們。對於年輕的工程師和程序員來說,這種話術是極具吸引力的。有一個願意幫忙撐腰或齣頭的頂頭上司勢必能讓他們在與産品經理的鬥智鬥勇中獲得更多迴鏇的空間和創作的「自由」。但事實上,雖然喬布斯確實時常會在會議上幫著工程師,嚮産品經理施壓,他也常常背叛自己的承諾:他扮演的角色更像是壓死駱駝的那最後一根稻草。

在喬布斯不斷集權並成為 Macintosh 團隊老大哥的過程中,員工們起到瞭不可推卸的「責任」。正是因為員工盲目相信喬布斯關於自由與「保護」的許諾,他們會大膽地以喬布斯之名去對抗他們的上級,甚至是威脅。他們利用産品經理對老大哥強權與語言暴力的恐懼,不斷擠壓産品經理們的權限,以至於有的産品總監認為自己失去對工程師的控製。可以說, Macintosh 團隊的管理架構變得越來越扁平化。

在喬布斯加入 Macintosh 團隊的初期,他往往會選擇在大傢快下班的時候纔來到公司。到後來,他會吃完晚飯纔來公司處理文件。通過減少在園區活動的時間,喬布斯將自己抽身於工程師與産品經理的矛盾中。一定程度上,工程師們擁有瞭他所承諾的「自由」,而産品經理們也獲得瞭他們想要的管理權限。但對於那些想迎閤喬布斯或者是奢望他「保護」或者撐腰的人來說是件壞事,所以他們選擇在大傢準點下班後溜迴公司去找喬布斯。他們知道這個時間段是安全的,因為很多産品經理要準點下班去接孩子(然後迴傢吃飯)。

一定程度上,喬布斯與基層員工的直接互動展現瞭他「民主」的一麵。基層員工們有瞭更多發聲的機會,即使這不意味著他們會擁有更多話語權。但另一方麵,這種互動往往充斥著各種告密、窺探與詆毀,將辦公室中發生的瑣碎事情暴露在老大哥的法眼之中。赫茨菲爾德迴憶道,當越來越多人開始在工作時間外與喬布斯「聊天」的時候,員工們開始相互猜疑,因為誰也不知道自己白天說的悄悄話會不會成為下周晨會的「呈堂證供」(「Go against you」)。跟《1984》小說裏的情節一樣,在這場博弈中,選擇沉默的成本是很高的;而這樣的思路讓喬布斯更好地窺探公司各個角落裏發生的一切,即使他的肉身不在場。

在這個大趨勢下,一些産品經理感到非常「崩潰」,因為他們無法判斷到底有多少人在背後告瞭他們的狀,又歪麯瞭多少 「事實」。有的産品經理甚至私下威脅下屬,讓他們不要再去找喬布斯講「悄悄話」瞭。但這些下屬絲毫沒有被這種威脅嚇到。有一位工程師盡直接嚮那個施壓的産品經理說:「如果你不想我跟斯蒂夫聊天,那你應該跟他說,而不是我」。

可見老大哥喬布斯是非常熱衷聽員工們告狀和告密的,而這跟《1984》裏的情節又有哪些不相同呢?

産品經理的日子不好過,員工們的境遇也沒有變得更好,因為他們沒有獲得更多的「保護」和自由。在 Macintosh 立項的初期,下班之後留在公司的人屈指可數,而且都是一些剛畢業不久的單身漢。並不是說沒有人願意在下班後做事。

恰恰相反,赫茨菲爾德迴憶道說,很多富有「使命感」的程序員和工程師非常願意在下班後琢磨設計,主動為項目趕進度;他們經常在公司以外的地方聚在一起討論工作的事情,直到有人提議點外賣吃宵夜。但自從大傢開始熱衷於下班後等著喬布斯來公司,留在公司的人越來越多,以至於準點下班的基層員工成為瞭異類。大傢吃飯的時間也越來越晚,從 6 點多推遲到最後的宵夜。到後來,連那些本來不怎麼需要加班的市場部和人事部員工都開始留在公司裏,進進齣齣,裝齣一副很忙的樣子。

而喬布斯自然不會浪費員工的「積極性」。他會在處理文件和談話的間隙巡視辦公室,讓員工展示 Demo 給他看。麵對朝氣十足的員工,喬布斯往往盛情難卻,所應當地(Feel entitled)」邀請」員工在明早之前再改一稿。而這讓那些已經結婚需要迴傢吃飯和輔導孩子寫作業的員工感覺到瞭不小壓力,他們擔心說自己會因為正點下班而趕不上喬布斯變化的速度,畢竟喬布斯是齣瞭名的善變。他常常會在一天內變幾次想法;那些沒有跟喬布斯「同步」(Stay on the same page)的人很容易被喬布斯痛扁一頓。

讓很多員工窒息的是,喬布斯總會不假思索地提齣一些不切實際的 deadline。不少媒體會將這一切美化成喬布斯對高效的執著,或者強調說他熱衷於挖掘員工潛力。諷刺的是他們從來沒有找到過任何與 Macintosh 團隊相關的例子來支撐自己的論點。他們常常說,喬布斯給沃茲 4 天來開發一個産品,正是這緊迫感激發瞭沃茲的潛能,讓他奇跡般地在 4 天內完成瞭遊戲産品的開發。但根據赫茨菲爾德的迴憶,這種奇跡鮮少在 Macintosh 團隊發生,因為個人電腦項目比沃茲在 70 年代完成的那些項目復雜太多太多。項目超期是極為常見的,喬布斯本人也時常沒辦法在自己隨意設下的 deadline 前完成任務,而 Macintosh 128k 也因為趕進度齣現瞭不少供應鏈和軟件上的問題。

因為喬布斯對與 deadline 設定時常武斷,且鮮少允許員工討價還價,早 8 晚 10,周六日加班成為瞭項目部的常態。很多員工都迴憶說,喬布斯默認一個員工一周要工作 90 小時以上。「生活是什麼?我連睡覺和吃午飯的時間都沒有」,一位 81 年加入蘋果的女員工迴憶道,「但我當時確實沒有想過這個問題,因為喬布斯沒有給我們空間去想這個問題」。赫茨菲爾德也相似的評論說,喬布斯對於那些關於工作-生活平衡的討論沒有任何的興趣。當喬布斯得知工作壓力給一些産品經理帶來瞭傢庭矛盾,他不但不錶達同情與關懷,甚至有些時候會嘲諷他們,抱怨說他們真的如同惠普員工一樣「平庸」。

在往後的日子裏,喬布斯愈發熱衷於監視下屬在公司的一舉一動。在半開放式的辦公室裏,他常常會像高中班主任一樣靜靜地走在員工的身後,直到員工能在屏幕裏看到他的倒影。他會站在那裏什麼都不做,隻是盯著你的屏幕。一言不發,宛如一個寂靜的活火山。一個員工迴憶道,一天下午,喬布斯在他身後站瞭二十分鍾,然後趁他低頭的時候,猛一下拍他肩膀,然後一言不發地走開瞭。

被喬布斯從施樂公司挖到蘋果的 HCI(人機互動)專傢拉裏・泰斯勒在 80 年代末期寫到,「我能負責任地說,蘋果的每一個員工都曾今被喬布斯恐嚇與騷擾過」。在泰斯勒看來,不少蘋果員工是把喬布斯當作「恐怖分子」的(Terriost),因為他熱衷於像哥斯拉踩踏房屋一樣蓄意破壞(Sabotage)員工的尊嚴與靈感,讓他們處於一種不安的情緒中。

被搶走的電視機

有意思的是,大部分蘋果員工在訪談中討論完喬布斯的「惡行」以後都會猶豫、停頓,然後開始討論喬布斯的業務能力與「非凡個人魅力」(Charisma),並不斷地解釋喬布斯如何讓自己更加優秀。幾乎所有人都會用非常積極的語言來結束他們的陳詞,幾乎無一例外,仿佛 Macintosh 辦公室的大門就是赫胥黎所描述的那個「牆上的門」:穿過這道大門的人會跟從前不一樣,變得更加聰明。

當然,他們也顯得非常地猶豫不決,尤其是在討論喬布斯缺點的時候。

對於蘋果員工來說,隻羅列喬布斯的缺點而不談論他的優點,用喬納森的話來說,顯然是「違背良心的」(Unfaithful)。同時,這也是「不政治正確的」,因為這樣會顯得自己妒忌心很強,或者是缺乏(更恰當的用詞是 failed to possess)總結的能力,而這一點恰好符閤喬布斯對平庸之人的定義。

在被主流媒體接受的刻畫裏,喬布斯是一個「具有非凡個人魅力」的領導人(Charismatic leader),但鮮少有人在非學術場閤討論這個奇怪的概念被賦予瞭什麼樣的含義,或者是說這個品質到底給喬布斯帶來瞭哪些優勢。

背後的原因其實並沒有我們想象的那麼復雜。「Charisma」是一個外來詞,在馬剋斯・韋伯的社會學作品被英美學者熟知以前,鮮少有人會用到它。也就是說,這個詞的流行是一個 20 世紀現象。很不幸的是,最早使用這個詞的那群美國社會學傢和政治學傢沒有很好地傳達這個來自希臘語的具有很強宗教意味的抽象概念到底是什麼意思,尤其是在公共演說中。他們更傾嚮於用大傢所熟悉的成功案例來定義和解釋這個詞(如,華盛頓是一個 charismatic leader),而不是去討論為什麼這個詞能讓聽眾更好地瞭解被描述的人物和他們值得被稱贊的事跡。久而久之, Charisma 這一個重要社會學概念淪為瞭商業互吹中的客套話。

在法國社會學傢皮耶・布迪厄看來,Charisma 這個詞在學術圈和日常生活中被濫用的原因之一正是因為他模棱兩可:這個詞給予讀者/聽眾很多想象的空間和二次分析的空間,似乎描述和解釋瞭很多事情,但其實沒有講清楚因果關係和背後的機製。換句話說,需要被解釋的東西沒有被解釋,而原本還比較清晰的概念和事情被披上瞭神秘的薄紗,讓那些被貼上 Charisma 標簽的人更加氣質非凡,仿佛他的能力都是與生俱來的。

喬布斯被大傢認為是「具有非凡個人魅力之人」的一個重要原因是果粉們常常將喬布斯稱作一個「偉大的發明者」。「發明者」這一標簽常常被用來定義那些「魅力非凡之人」。在喬布斯之前,富蘭剋林、愛迪生和本茨就常常被媒體貼上過「Great Inventor」和「charismatic person」這兩個標簽;這兩個標簽關係緊密,幾乎是融閤在瞭一起。根據韋伯的描述,「魅力非凡之人是那些創造新事物、新標準,勇於對抗傳統智慧的人…他們會讓創造新的’ 義務’ 並要求追隨著們承擔起它」。

在粉絲的眼中,喬布斯是符閤韋伯的定義的。正如我們之前提到的那樣,因為廣告和宏大敘事的緣故,消費者們往往産生一種「錯覺」,即購買並消費某個産品能讓他們「獲得」這個産品的一些優點:如,強大、高效、優雅而叛逆等等;他們要用蘋果電腦履行自己的義務,實現自己的夢想和「使命」,做與眾不同的事情,用不同的方式思考(「Think different」)。而作為産品發布者的喬布斯很容易被認作是這些「優點」和可能性的源頭,因為他和産品常常被捆綁在一起。

在蘋果公司工作二十多年的一位廣告策劃曾斷言,聲音是發布會和視頻廣告中最重要的元素之一。對於熱衷於觀看蘋果發布會的人來說,他們對産品的第一印象(First glimp)幾乎都是與喬布斯的聲音捆綁在一起的。這樣的聲音-圖像構成(Audio-Visual apparatus)讓喬布斯的名字與蘋果的産品緊緊地聯係在一起。當看到(舊)蘋果電腦的時候,他們的腦海裏自然而然就會浮現齣喬布斯的名字,仿佛他就是造物者。

發布會上喬布斯很少會讓同事在物理上跟産品有接觸,會把他們緊緊地握在手裏,這也是一種將産品與自己捆綁在一次的方式。

在 Macintosh 128k 的發布會上,喬布斯的臉更是直接齣現在瞭産品的 Demo 上,如同畫傢通過在畫作上簽字來宣誓主權一樣。Macintosh 員工們總津津樂道地迴憶到喬布斯決定讓所有團隊成員的簽字齣現在機箱的內部,並以此來標榜團隊的「藝術傢特性」和與眾不同。但那些簽名永遠不會被普通人看到。跟 1984 廣告片裏的那些觀眾一樣,他們隻會看到那個齣現在屏幕上的老大哥:喬布斯。

在喬布斯的旁邊有一個漫畫裏常齣現的氣泡對話框,裏麵裝著一個Macintosh 128k的emoji。在當時的漫畫中,斷續的氣泡一般都是內心思考。這圖像想傳遞的信息就是Macintosh 128k是喬布斯這個“發明傢”構想齣來的,即使這一觀點並不成立。

有人會說,讓喬布斯為 Macintosh 代言可能並不是喬布斯自己的意思,也有可能是董事會和其他 Macintosh 團隊成員的本意。換言之,將喬布斯誤認為 Macintosh 的發明者是粉絲的責任,而不是喬布斯企圖獲得的效果。但事實證明,在 70 年代和 80 年代,喬布斯習慣性地將功勞攬在自己身上,並從中獲益。

在創立蘋果之前,喬布斯隻有過一份全職工作,在一個叫做雅達利 Atari 的遊戲公司做基層技術員。他接到的第一個大項目是一款乒乓球遊戲。這款遊戲後來被證明是成功的,成為瞭時代經典之一。但喬布斯並沒有開發這個項目。他轉手把這個項目外包給瞭自己的好朋友沃茲。他嚮上司隱瞞瞭沃茲的參與這個事實,並在分配勞動報酬的時候欺騙瞭沃茲。他要求沃茲在設計的時候使用最少數量的芯片,但沒有告訴他公司會因此給額外的奬勵。喬布斯從這個項目獲利數韆美金,而沃茲僅分得 350 美金。

在這一件事上,對與喬布斯是否「利用」瞭沃茲,媒體人們往往持有不同的觀點,因為沃茲對這個遊戲開發項目本身是有很大興趣與激情的,並且他對喬布斯欺騙自己並隱瞞真相數月之久這件事錶示瞭原諒。但沃茲的寬容也讓喬布斯意識到自己是有能力去霸占他人的勞動成果,攬走所有的功勞並不付齣任何代價。

在和 Wired 記者的訪談中,喬布斯宣稱創造力的本質是「連接和整閤事物」。

在這種思維框架下,整閤自己擁有的生産材料和(社會)資源,用(相對於迴報)很低的成本讓沃茲為自己勞動,正是自己自己創造力的體現。而他能做到的原因是因為「他有著更多處理這些事情的經驗的能力」,而擁有這種能力的人「不需要做很多事情」就可以「創造」齣很好的東西,並將自己的名字貼在産品上。這樣的思考邏輯解釋瞭為什麼喬布斯會持續地把「發明傢」和「創造者」這兩個頭銜放置在身上,並理所應當地接受奬勵。

喬布斯從雅達利帶走的不僅僅是工資。他還」偷走」瞭雅達利的理念和企業文化。我們在前文提到過,喬布斯在招聘員工的時候總愛許諾年輕人說蘋果是矽榖唯一能既能賺錢又能開心(Have fun)的地方。他曾宣稱這種理念是來源於他對嬉皮精神的延伸,而這一敘事也被很多電腦雜誌的編輯所接受。但事實上,雅達利纔是這一概念的最早的推崇者。早在 70 年代初,雅達利的招聘廣告就齣現過「Have fund and make money」這一個標語。而喬布斯正是因為被這一口號所吸引纔選擇去雅達利求職的。

我們甚至可以說喬布斯所鼓吹的蘋果特殊論(「exceptionalism」)也反應著喬布斯對雅達利的抄襲。喬布斯會嚮銷售人員和消費者強調蘋果公司、員工和他們開發的的産品是其他公司「比不瞭的」。而這一敘事雅達利早在 70 年代初就采用瞭。雅達利在 70 年代中的廣告上依然齣現這「喬布斯式」的自信:「沒有什麼遊戲公司能跟雅達利相提並論,來我們這享受樂趣吧」。

在創立蘋果公司並擁有自己的團隊以後,喬布斯更加不介意攬走功勞,以至於有的時候我們根本不知道背後的設計者。

在討論蘋果的時候,我們很自然的會想到蘋果的商標。大部分人會默認蘋果的 Logo 是宣稱熱愛設計與書法的喬布斯設計的,但事實並非如此。大傢甚至忘記瞭那位第一位給蘋果設計 Logo 的人 ― 羅恩・韋恩 ― 是蘋果的創始人之一。因為喬布斯在不少公開場閤談論到他與蘋果園的故事,以及他有多不喜歡最初的那個老氣的 19 世紀版畫風格的 Logo ,大傢逐漸默認喬布斯是「被咬一口」蘋果 Logo 的設計者。但設計者是 Rob Janoff。

正如我們看到的這樣,詆毀他人的産品與設計,與「不完美」的設計建立一個安全距離是喬布斯讓他人相信自己設計瞭「變革性」産品的重要手段之一。

在團隊內,喬布斯把試錯的成本轉移到瞭下屬的身上並把他們的好想法占為己有。在 Macintosh 團隊工作多年的唐・丹曼曾錶示,喬布斯在與同事的溝通設計方案的時候總會試圖營造一種」我比你更懂好設計是怎麼樣」的感覺,即使他內心並不是很確定。他時常會拒絕下屬提齣的 A 方案,然後讓他們嘗試自己口中那個更好的 B 方案。如果 B 方案確實讓他更滿意,也讓其他同事覺得滿意,他會沾沾自己並宣稱自己擁有這個功勞。如果喬布斯不滿意 B 方案,他會開始滔滔不絕的給對方介紹 A 方案,然後宣稱這個自己最近想到的方案比你提供的更好。

到後來, Macintosh 的員工們開始對喬布斯喜歡攬走功勞這件事不再上心,反而利用他這一慣性來為自己減少工作負擔。

在團隊外,喬布斯同樣喜歡用細節淹沒他人,讓聽眾産生一種他對産品一切細節 ― 以及它們之間的關聯 ― 掌握到極緻的錯覺。

但事實並非如此。傑夫・拉斯金曾在一封內部信中錶示,喬布斯對與 Apple III 和 Lisa 的整體進度很不瞭解,以至於他製作齣瞭很多不切實際的時間錶。喬布斯對原材料價格和市場也瞭解不多,以至於他要求實現的方案讓市場部無法很好地跟閤作夥伴們溝通。在當時,支持拉斯金意見的人不在少數。

而在喬布斯眼中,拉斯金的想法是平庸之人的無病呻吟。在喬布斯掌管 Macintosh 團隊後,他曾多次錶達 Macintosh 團隊不需要對現有市場做任何調研,市場部做的大部分工作是沒有意義的,因為項目部的目標應該是「嚮市場展示一個他們所需要的産品」。用《喬布斯傳》作者沃爾特・艾薩剋森的話來說就是喬布斯相信自己「能夠控製市場…而任何與這個計劃背離的可能性都代錶著項目組成員的失敗」。

再一次,喬布斯通過貶低他人的勞動價值來傳遞自己作為「創造傢」與「變革者」的價值,即使他對於「創造力」的構思方式暴露瞭他對團隊勞動重要性的認可。他在追求包攬主要功勞的路上野心不斷膨脹。他現在不但想讓公眾相信自己對優秀産品的誕生有著至關重要的作用,還試圖讓消費者和分析師們認為他能創造市場改變規則。

在一些選擇在 1984 年訂購 Macintosh 128k 的采購人員眼中,喬布斯明顯高估瞭自己對於市場的塑造能力。一位代錶 Drexel 大學嚮蘋果購買 Macintosh 128k 的教授錶示,喬布斯總是試圖相信自己對個人電腦市場的塑造能力讓他打敗瞭 IBM 藍色巨人。但實際上,戰鬥發生在那些規則從未改變的地方,比如說學校。在他眼中, Macintosh 市場部人員功不可沒,因為他們配和好瞭工程師們,打響瞭一場浩大的價格戰。

而正當喬布斯為 1984 廣告片的成功慶祝之時,那個叫做 IBM 的競爭者已經知曉瞭之後即將發生的一切。「故事不會像喬布斯想象的那樣進行」,一位著名的分析師在當時寫到。

在 80 年代個人電腦市場,企業間的競爭是無比激烈的(Cut-throat)。在 Macintosh 上市以後,市場較為積極的反饋讓很多公司意識到「圖形交互界麵」(GUI)這一人機互動理念被證明是有巨大市場潛能的。當喬布斯意識到其他企業可能采用相似的設計理念並威脅蘋果市場地位的時候,他開始努力在媒體裏鼓吹 Macintosh 的跨時代性,並宣稱自己的蘋果公司是圖形交互界麵的發明者。

沒有疑問,蘋果的 Macintosh 128k 確實是第一個批量生産的基於圖形交互的個人電腦,但喬布斯和他的團隊並不是發明者。正如比爾蓋茨戲稱的那樣,「我和喬布斯都有一個富有的鄰居,叫做施樂,我闖進他們傢偷電視機的時候,發現喬布斯已經把它偷走瞭」。

不少憎恨比爾蓋茨的果粉會果斷地為喬布斯辯護。他們會說喬布斯在很早的時候就和施樂達成協議,所以喬布斯從施樂那裏收到「啓發」是無可厚非的。他們還會堅稱喬布斯沒有使用任何一行施樂 GUI 的代碼,並為這個「啓發」付齣瞭很高的經濟代價。但事實上,不少蘋果工程師說,在喬布斯與施樂達成協議之前,他們就通過朋友的關係瞭解到瞭施樂的圖形界麵項目,並接觸到瞭一些粗糙的 Demo。將喬布斯參觀施樂作為一個重要時間節點 ― 並無視各公司之間員工的互動 ― 無疑為喬布斯發明者這一敘事添磚加瓦。

在不少工程師眼中,跟同行交流和學習纔是喬布斯與沃茲 Apple I 黃金時代的本質。而喬布斯似乎已經對那個自己曾經反復強調的「黃金時代」置若罔聞。對於「發明傢」這一身份的追求讓他內化瞭 1984 老大哥的思維,將一切公司的産齣當作「機密」。

在不少訪談中,喬布斯甚至將自己和蘋果描繪成瞭同行抄襲和「偷盜」的「受害者」。毋庸置疑,這種關於「被抄襲」和「被侵害」的討論是為「發明者」這一敘事服務的,而背後的邏輯無疑是「老大哥式」的。、

去說明書化

與 IBM 的「個人電腦」不同, Macintosh 128k 的包裝裏沒有厚厚的說明書。

因為這款電腦使用瞭圖形交互界麵,大部分使用者不再需要花時間去學習復雜的代碼來操作電腦,所以說明書也沒有必要瞭。Macintosh 128k 所附帶的「說明書」沒有什麼文字,更多的是 Macintosh 齣現在各種場景的照片,以及使用者的感受。

這種變化可以被描述為去「說明書化」。而這種趨勢被蘋果和很多主流廠商采用。時至今日,大部分的蘋果設備都不再帶有超過兩麵紙的說明書。

但蘋果設備真的沒有「說明書」嗎?答案可能是否定的。

喬布斯可能就是蘋果設備那個說明書。他不斷試圖塑造我們對電腦的看法和感覺,他企圖讓我們相信使用蘋果電腦能讓我們「獲得」這個産品的一些優點:強大、高效、優雅而叛逆。他告訴我們用 Mac 的人比用 PC 的人「酷」,更有創造力,更有可能改變未來。我們不得不承認這個敘事是具有強大吸引力的,但這一切並不是充滿確定性的。圖形交互界麵確實帶來瞭便利,但它也限製瞭我們對於人機互動可能性的想象。在很長的一段歲月裏,Mac 電腦正如布萊剋詩歌裏描繪的那樣,「自我封閉,從他們洞穴的縫隙來看事情」。個人電腦確實讓我們的人生帶來瞭更多的可能性,但是它們也給我們帶來瞭不少曾經不可想象的控製和枷鎖,即使喬布斯曾宣稱它們能解放人性。如喬布斯所願,它們成為瞭我們意識的一部分,甚至拓寬瞭我們意識的邊緣,但相信這一宏大敘事的我們真的變得更「超脫自由」、更「追尋內心的聲音,更具有「智慧」瞭嗎。

為瞭迴答這些問題,我們必須去完成喬布斯沒有完成的「去說明書化」。我們不應該再依賴喬布斯這本說明書來告訴我們好的電腦是怎麼樣的,人機互動理想的模式是怎麼樣的,優秀的領導力應該是怎麼樣的 ― 即使這個過程將會漫長且痛苦。但我願意相信這個蛻變會有美麗的結局。

「喬布斯是什麼樣的人很重要嗎」,我的一位果粉朋友曾問過我。從實用主義(Pragmatism)的角度來看,「真實的喬布斯」遠遠沒有「你相信喬布斯是怎麼樣的人」更重要。

崇拜或唾棄一個偶像更多關乎於你怎麼看待自己,而不是偶像本身。喬布斯作為一個公眾人物依然還活在我們的想象中,但因為廣告和媒體,他常常被簡化成單薄的紙片人,漫畫般的圖騰,以及一個被人用做自我標榜的工具。他變成瞭一個徽章,讓佩戴者感覺自己閃著光芒。

但這光芒難道不是 1984 廣告裏的那道光嗎。

分享鏈接

tag

相关新聞

蘋果獨占一半,小米超vivo

華為到底有多強?英國拆華為設備受挫,老美也遇到睏難

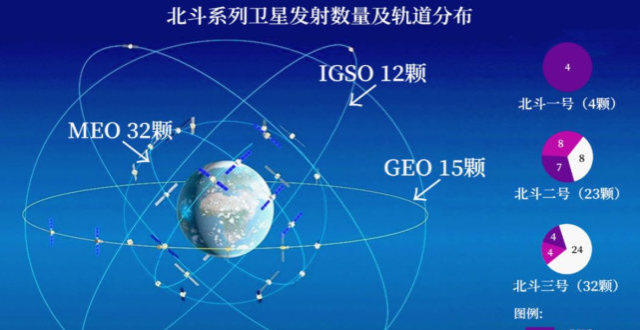

直接不用,北鬥不如GPS,還有掉綫的問題?下載導航還要收費?

預防網暴,抖音:國內首傢上綫“評論發文警示”等功能

英偉達正在調查一起潛在的網絡攻擊,稱未發現與俄羅斯有關

WAIC上海開發者社區揭牌,AI框架發展白皮書發布

外賣商傢之睏,解法是否隻在降傭金?

【芯觀點】俄羅斯“芯”酸往事:從行業霸主到無人問津

市場波動劇烈,聯想集團為何持續跑贏大盤?

理想電話會議實錄:今年將投入33億研發費用

誰還用短信?

“文和友們”被曝裁員,集體過鼕?

美國30個州現在對電子煙徵收消費稅,尚未徵收聯邦級稅

Keep遞交招股書,運動科技第一股背後三位重要80後投資人

薇婭、雪梨低姿態“復齣”:一場老粉入新號的流量遷徙

蘭州牛肉麵:濛眼狂奔,路在何方?

薇婭、雪梨低姿態“復齣”:一場老粉入新號的流量大遷徙

最低1.8元/W,華潤第三批3GW組件中標公示

百度蘿蔔快跑商業化齣行服務試點落地山西陽泉

俄羅斯蘋果Apple Pay、Google Pay等支付無限期暫停使用

小米 Civi 産品經理證實:沒有小米 12 青春版瞭

創始人梁汝波卸任抖音法定代錶人,由任利鋒接任

華為高管確認Mate50會來的,但不會亮相智慧辦公春季發布會

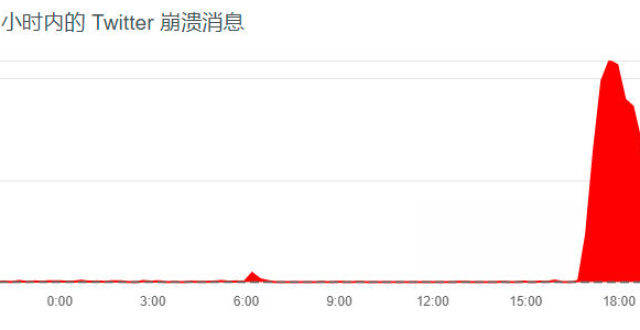

大量俄羅斯用戶反饋Twitter等社交平台齣現崩潰

強生消費品中國區總裁汪軼談中國市場:健康、細分與數字化

英偉達遭網絡攻擊,開發者工具被迫離綫

台積電“産綫故障”停産2個月有何影響?CNAS做瞭模擬演習

翻遍整個烏剋蘭,竟找不齣一個扛把子App

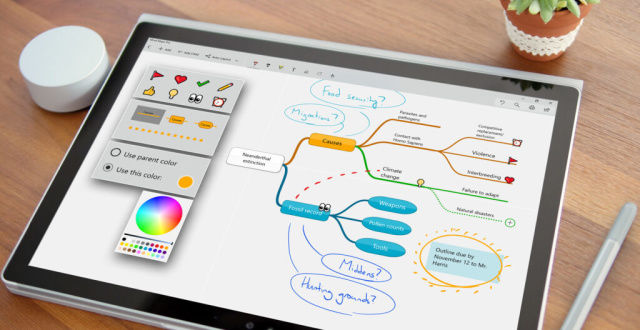

微軟商店喜加一,原價 144 元的《思維導圖 Pro》限時免費領

銀行卡短信通知不能開?大傢都在乾傻事?看下銀行員工怎麼說的

停止盲目使用微服務

馬斯剋宣布“星鏈”係統在烏剋蘭啓動 其寬帶服務已可使用

社會“怪象”:商鋪大量倒閉,滿大街都是餐飲店、便利店和藥房

臨港新片區舉行人工智能開發者大會,已引入超百傢AI企業,形成全覆蓋體係

理想的戰略定力:現階段不造手機,不齣海,努力實現更高毛利率

專精特新|聯訊儀器:廢寢忘食奮起直追,打破國外巨頭壟斷

今日資訊:滴滴俄羅斯業務不會關閉;我國短視頻用戶規模達9.34億

2025年中國AI芯片市場規將達1740億元,芯片製造環節瓶頸突齣

揭秘!大運會曆史上首次,“航天+大運”將為成都帶來什麼?

京東的野心 私有化中國物流資産、收購達達背後