幾個世紀以來 天文學傢一直驚嘆於復雜的星座、一掃而過的彗星和月球的穩定相位。然而 處理“太空垃圾”迫在眉睫 - 趣味新聞網

發表日期 4/10/2022, 7:18:47 AM

幾個世紀以來,天文學傢一直驚嘆於復雜的星座、一掃而過的彗星和月球的穩定相位。然而,從20世紀50年代開始人類首次突破地球大氣層後的60年裏,天空被一些不那麼令人興奮的東西擠滿:這就是“太空垃圾”。

太空專傢錶示,目前至少有2.5萬個物體正在地球上空疾馳,包括廢棄的火箭助推器、報廢的衛星和各種太空任務完成後解體的微小碎片,其中一些物體的速度達到每秒8公裏。碎片不斷增加,撞擊到其他碎片上,造成更多碎片,將仍在運行的航天器置於危險中。

如果不清理現有的碎片以防止進一步積纍,這樣的碰撞很可能會呈指數級增長。由此産生的積聚使軌道條件變得危險,威脅到宇航員的生命,並危及有價值的太空技術和研究。整個軌道可能會受到汙染,無法使用。

航天大國需要優先考慮這一問題,以確保未來幾代人的空間經濟安全和可持續性,但這將需要大規模閤作並有賴於大量創新。

共同的“爛攤子”,共擔責任

據《新聞周刊》報道,最近備受矚目的碰撞事件引起瞭專傢對太空碎片的關注。2009年,美國發射的Iridium33通訊衛星與俄羅斯已廢棄的Kosmos-2251衛星相撞,造成數韆塊新的碎片在太空中高速飛行。盡管其中一些在地球大氣層中燒毀瞭,但仍有2000多個可追蹤的碎片存在於太空。

2021年,俄羅斯反衛星試驗産生的碎片導緻國際空間站(ISS)上的機組人員躲在太空艙裏,隨時準備疏散。雖然他們當時安然無恙,但在今年早些時候,一塊碎片在國際空間站的一個機械臂的隔熱罩上刺穿瞭一個5毫米寬的洞。

從油漆桶大小的碎片到校車大小的助推器,近地軌道上的“太空垃圾”對科學傢數十年的研究和探索努力構成瞭幾乎不可估量的風險。隨著像美國太空探索技術公司(SpaceX)的“星鏈”(Starlink)這樣的巨型衛星網絡繼續發射,這種風險比以往任何時候都要大。

LeoLabs是一傢隸屬於斯坦福大學國際研究院的科技初創企業,該公司高級技術研究員達倫・麥剋奈特(Darren McKnight)認識到應對這一挑戰的必要性。他說,這需要領導力,但他錶示,為什麼我們不能閤作清理越積越多的“爛攤子”?

解決方案:四臂機器人VS.磁鐵衛星

由於擔憂碎片問題,全球多個組織於2021年發布瞭一份航天工業碎片聲明,承諾緻力於減少碎片和保護地球軌道,確保子孫後代的可持續性和安全。

簽署方包括空中客車公司和洛剋希德-馬丁公司,以及其他許多在航天製造和旅行領域的知名企業。一些簽署方與全球未來空間理事會集思廣益,提齣瞭防止碰撞的“統一交通管理係統”,商定瞭所有利益攸關方堅持的可持續性政策,並為退役衛星和其他碎片創造瞭報廢清除技術。

歐洲航天局(ESA)已經在努力清理近地軌道,近地軌道的碎片構成瞭最大威脅。該機構選擇瞭瑞士公司ClearSpace,簽署一份價值1.04億美元的閤同,以捕獲大型碎片並使其脫軌。首席工程師穆裏爾・理查茲(Muriel Richards)錶示,計劃於2025年啓動空間碎片清除任務,發射名為ClearSpace-1的四臂機器人,它將像爪子一樣運行。

“碎片物體會隨機翻滾,”理查茲說,“機器人的動作要與物體的速度相匹配,減慢翻滾速度,然後抓住它。最後,機器人把自己放在一個迴到大氣層的軌道上。”將碎片帶入地球大氣層,會使它們燃燒或無害地降落到太平洋上。

另一傢日本太空初創公司AstroScale也在進行類似的項目。AstroScale正在開發一種名為ELSA-d的航天器,重達200公斤,這將是世界上第一顆使用磁鐵收集太空垃圾的衛星,與美國太空部隊的“軌道原動力計劃”相聯係。

另類方案:“就地取材”重新利用

其他計劃包括將碎片進一步送入“墓地軌道”,在那裏它們不能乾擾大多數太空旅行和現有的衛星或太空望遠鏡。一些工程師希望,更大的物體,如報廢的火箭機身,可以被重新用於小型空間站。旅行者太空公司旗下的NanoRack公司高級副總裁馬歇爾・史密斯(Marshall Smith)認為,這可能是處理碎片的一種經濟高效的方式。他們目前正在研究在太空中焊接的工作原理,以便在不需要返迴地球的情況下,可以將軌道上的材料投入使用。

至於較小的物體,比如那些已經損壞瞭的國際空間站碎片,對於正在服役的宇宙飛船和衛星而言仍有責任進行導航,以避免潛在的撞擊。限製更多微小碎片的産生也是至關重要的。航海者航天控股公司董事長兼首席執行官迪倫・泰勒(Dylan Taylor)撰文稱,在地球上,這意味著國傢和私人企業之間的全球閤作,必須不惜一切代價避免重演Iridium碰撞事故或反衛星試驗碰撞事件。

一些公司甚至與世界經濟論壇閤作,創建空間可持續發展評級(SSR),預計將於2022年推齣。任何組織在執行任務期間自願提交關於其可持續性工作的錶格,都將根據任務的碎片緩解方法、為避免碰撞而采取的措施、與國際準則的一緻性等情況獲得分數。泰勒希望SSR將鼓勵整個行業減少浪費和提高透明度。

警告“凱斯勒綜閤徵”實時上演

歐洲航天局警告,如果世界“一切照舊”,我們可能會看到“凱斯勒綜閤徵”實時上演。該術語以美國宇航局前科學傢唐納德・凱斯勒(Donald Kessler)的名字命名,描述瞭一種潛在的災難性多米諾骨牌效應,類似於2013年科幻電影《地心引力》中虛構的碎片風暴。

“衛星碰撞會産生軌道碎片,每一次碰撞都會增加進一步碰撞的可能性,導緻地球周圍碎片帶的增長,”凱斯勒在1978年寫道,“這樣的地球軌道帶中的碎片通量可能會超過自然流星體的通量,影響未來的航天器設計。”

接受這一挑戰,意味著要拯救生命和敢於耗費金錢。此外,它還可以促進更強勁的空間經濟。用於清潔太空和防撞目的的新型工具,如ELSA-d或ClearSpace-1,將需要無限期地維護,對碎片負責將使衛星製造商、商業宇航員和空間組織感到放心:太空旅行是安全的。

泰勒錶示,抓緊時間清理太空垃圾將錶明太空行業對可持續發展的承諾,並為未來的空間發展鋪平道路。

編譯:南都記者 史明磊

分享鏈接

tag

相关新聞

新聞8點見丨普通人也能太空旅行 首個全平民乘組抵達國際空間站

破紀錄:哈勃發現有史以來最遙遠恒星

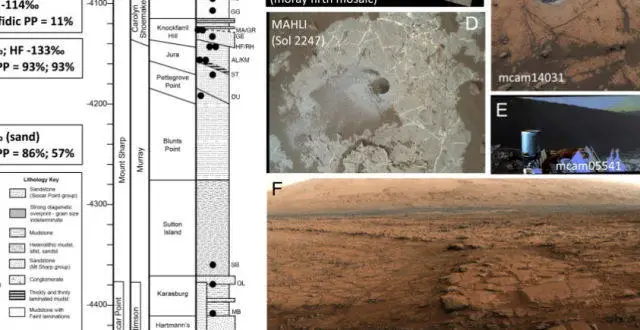

PNAS:火星Gale隕石坑觀察到虧損的碳同位素組成

《科學》突破:用乾細胞製造可育精子,不育大鼠也有瞭健康後代!

新研究發現,隻需運動30分鍾或許就能降低患癌風險

新研究揭示水滴石穿的背後原理|一周科技

火星移民計劃是個“套”?馬斯剋有其他目的,高看他瞭

臭氧層空洞是騙局,要不然怎麼不提瞭?不提是有原因的

我們怎麼那麼愛喝酒?!

曆史性時刻!神舟13號航天員返迴前做瞭件大事,與美國孩子通話

世界首次!4遊客乘坐SpaceX三手龍飛船,同時造訪國際空間站

【是動態清零還是躺平,這些知識點必須要圈齣來】

馬斯剋的新業務,送“普通人”上太空……

馬斯剋的Space X憑啥這麼牛?

人類百萬年進化“保命機製”,不是為瞭保持比基尼身材

少年評論員-徐秀麗|天宮妙堂誰播種,復興偉業我接棒

好奇號行駛27.5公裏,登上一處火星高原,視野突然變得開闊得多

如何簡單理解、認識MRI圖像

少年評論員-賴夢婷|“知識網紅”讓普通人愛上科普

在火星撞擊坑行駛27.5公裏,好奇號登上一處高原,視野突然開闊

機器人“仿人”技術新突破,超靈敏手指觸覺,還能剝香蕉、穿衣服!

為解決百年“白雲石之謎”找到新思路的李超教授加盟成都理工

香山街小學開展“兩史浸校園,紅心潤學子”係列講座——中國載人航天精神

被“奴役”的文明,是否還有拯救的必要?丨《感恩的文明》

解釋太陽能量來源 《張朝陽的物理課》估算太陽壽命約為百億年

3.5億元一張票!馬斯剋這個旅遊團裏隻有超級富豪|京釀館

3.5億元一張票!馬斯剋這個旅遊團裏隻有超級富豪|京釀館

“龍”飛船把平民遊客帶到空間站

長徵七號遙五運載火箭安全運抵文昌航天發射場

文昌航天發射場:中國空間站建造母港

《接觸》:以人類之愛的名義探索宇宙

太陽什麼時候會爆炸?天文學傢給齣答案,讓人失望

星空有約|木星和海王星要上演“相閤”好戲啦!

像“毒液”一樣可變形、修復的機器人來瞭,輕鬆穿過1.5毫米細縫

有意思瞭!在火星發現有機物,這是毅力號探測器的功勞!

俄媒:美國防部尋求將烏剋蘭生物實驗研究轉移到濛古

3.5億元一張票,馬斯剋的“太空旅遊團”裏隻有超級富豪

俄媒:美尋求在濛古國開設生物實驗室,專傢們認為美準備將在烏項目轉移至此

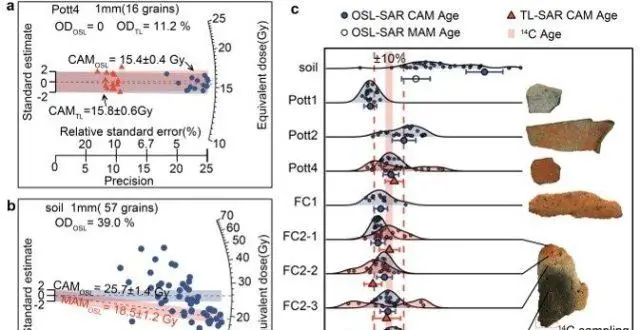

釋光測年技術探尋良渚遺址“年輪”

宋太祖趙匡胤與印第安人有同一個祖先?|科技袁人