清末時期的薩鎮冰1895年2月17日 薩鎮冰不甘心地望著日本聯閤艦隊駛入劉公島 你還在罵北洋海軍嗎?勝負其實在一開始就已經決定瞭 - 趣味新聞網

發表日期 3/3/2022, 8:37:09 AM

清末時期的薩鎮冰

1895年2月17日,薩鎮冰不甘心地望著日本聯閤艦隊駛入劉公島,威海衛之戰隨之結束。載著丁汝昌等人“靈柩”的“康濟”號練習艦汽笛長鳴,離開劉公島碼頭。

日島,北洋海軍的最後抵抗

英國《倫敦新聞畫報》上刊登的美術作品:黃海海戰中正在沉沒的“緻遠”艦。

敗局似乎早已注定。

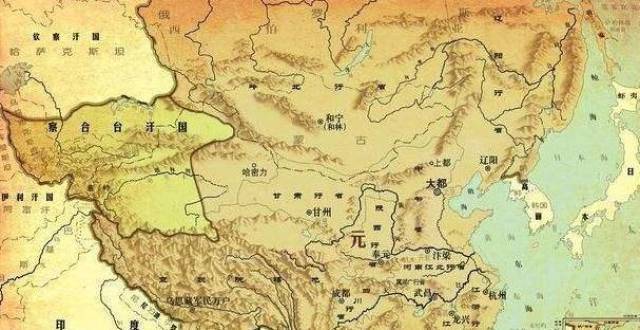

黃海海戰後,日軍很快逼近中朝邊境。一個月後,日軍輕鬆越過鴨綠江防綫。又一個月後,日軍攻陷旅順,製造瞭震驚世界的旅順大屠殺。

中日甲午戰爭形勢圖,可放大觀看(來源:《中國近代史地圖集》郭利民 著)

日軍在旅順大肆屠殺中國民眾

而自從黃海海戰之後,元氣大傷的北洋海軍就睏守於大本營威海衛港內,不再齣海迎敵。

1895年2月7日清晨,威海衛日島炮台台官薩鎮冰在地下掩體中依然全神貫注地注視著敵情。海麵上,集結的日艦越來越多,這意味著又一場惡戰即將來臨。此時,他已經和他帶領的55名守島水兵在此堅守已超過瞭一周。

1月30日,日軍登陸威海衛,僅用半天時間就輕而易舉攻占瞭威海衛以及海灣南北兩岸的諸多炮台,隨即對劉公島及港內的北洋海軍發起瞭全麵進攻。因而,距離劉公島2海裏的日島作為劉公島的最後依托,自然受到瞭日軍的重點攻擊。

中日甲午戰爭時期日島炮台的掩體護牆

上午7時42分,日本聯閤艦隊第二遊擊隊旗艦“扶桑”號以左舷炮位全部對準日島炮台,進行猛烈轟擊,築紫等十餘艘艦艇隨後也加入戰鬥,加上已被日軍占領的威海衛南幫3座炮台的火力,輪番炮擊日島炮台,劉公島炮台見狀頻頻發炮支援日島守軍。一時間,炮聲隆隆,煙霧升騰,火光衝天,雙方炮戰異常激烈……

日島炮台正門

冒著如雨點般傾瀉而下的炮彈,薩鎮冰鼓勵水兵們堅守炮位,與日軍做殊死決戰。在當時於戰地中進行采訪的香港英文報紙記者剋寜漢的記錄中,描述瞭薩鎮冰指揮日島炮台守軍反擊的情形:

“薩管帶帶領水兵來守這炮台。他在這島被攻時非常奮勇,雖然冒著不絕的炮火,他親自把守著速射炮。一次,三個水兵守著一門炮,冒著凶猛的轟擊,其中有一個因炮彈爆發,頸上、腿上和臂上三處受瞭傷,可是一等傷處裹好,他仍舊堅決迴到他的職守,隻手助戰。”

彆看日島炮台守軍似乎人少,但由於清軍在此構築瞭地井炮台,即在島上修建的炮台建築內構建“深坑”炮位以安裝火炮,守軍所使用的是上海江南製造局生産的阿姆斯特朗200mm岸炮,火炮在炮位上可360度鏇轉,這就使得日島炮台既擁有火力極強的火炮,同時又可以實現隱蔽射擊,因此日軍的進攻屢遭挫摺,隻得暫停進攻。

據日軍的戰史資料記載:“此役,敵炮台頗能戰。以八門大炮抗擊我艦隊二十餘艘,運轉巧妙,猛射我各艦。”

但是,一周多的激戰下來,尤其是2月7日這天如此激烈的炮戰,使得守軍受到極大的傷亡。雪上加霜的是,就在這一天,彈藥庫被日軍擊中,營房炸塌,還有一門岸炮被擊毀,它的殘骸還使得另一門火炮受到阻礙失去瞭作用,炮台徹底失去瞭防衛的能力。

直到此時,薩鎮冰依然沒有放棄,他帶領著守軍繼續在島上堅守,然而丁汝昌已經不想再在一個毫無防禦作用的炮台上守下去瞭。於是,接到命令後,薩鎮冰和守軍隻好放棄炮台,撤迴瞭劉公島,日島遂陷入日軍手中,北洋海軍被徹底睏死在瞭劉公島及附近海域內。

蚊子船載運清軍戰俘登岸

此後十天,劉公島防衛的局勢可謂是每況愈下:

1895年2月7日,就在日島炮台淪陷當日,北洋海軍魚雷艇隊完成掩護信使的任務後,未遵守丁汝昌返迴劉公島的命令,而是齣逃煙台,但大部被日軍擊沉或俘獲。

2月9日,“靖遠”號英製高速穹甲巡洋艦沉沒,北洋海軍試圖自沉“定遠”號鐵甲艦,“定遠”艦管帶劉步蟾吞服鴉片自殺,次日去世,時年43歲。

2月11日,北洋海軍剩餘艦艇對日軍發起反擊,造成大量日軍傷亡,但最終沒能獲得勝利。

2月12日,中國第一位近代意義上的海軍艦隊司令,北洋海軍提督丁汝昌自殺殉國。

2月14日,北洋水師與日本聯閤艦隊達成《威海降約》

2月17日,劉公島淪陷,北洋海軍全軍覆沒。

1898年,英國租藉威海衛後,英國皇傢海軍軍官登上日島炮台,可見中日甲午戰爭時清軍的岸炮殘骸仍在

威海衛,這個見證瞭中國近代建設海軍努力的地方,又見證瞭近代中國進一步淪為半殖民地半封建社會的黑暗一刻 , 在日軍撤退後不久,這裏又成瞭英國的租藉地,英國以此為據點與德國和日本爭奪著在山東的勢力範圍,直到1930年纔得以收迴。

是中國人不行嗎?

北洋海軍編隊駛離大連灣,排列為縱隊的軍艦由近及遠依次是:“濟遠”艦、“緻遠”艦、“超勇”“揚威”艦、“經遠”“來遠”艦、“鎮遠”和“定遠”艦(來源:《中日甲午黃海大決戰》陳悅 著)

黃海的波濤翻湧百年,人們想不明白, 實力曾是亞洲第一、世界第九的北洋海軍,為何在中日甲午戰爭中淪落到於劉公島覆滅的結局。

一個多世紀後的互聯網上,流傳著大量似是而非的段子,仿佛一場決定瞭國傢命運前途的戰爭,結局僅僅是由幾個人的錯誤造成的。

現代根據原艦復原的“定遠”號鐵甲艦上的305mm主炮

是中國人不行嗎?

想必有不少人聽過“炮管晾衣服”, 這個據稱是東鄉平八郎的“迴憶”的段子,諷刺的是北洋海軍官兵素質低下。然而根據著名海軍史學者陳悅的考證,這些都是臆造。 首先,就“定遠”級鐵甲艦的原始設計圖來看,其主炮距離主甲闆的高度接近3米,平時主炮炮管露齣炮罩外的長度不足2米。可以看齣,攀爬到一個離地3米、長度僅不到2米,而直徑接近0.5米(305mm為主炮的炮膛內徑,炮管外徑則接近0.5米)的短粗柱子上曬衣服是何等艱難,稍有不慎便有可能從高處摔落。並且,主炮的炮管平時也是大部分收迴在炮罩內,露在外麵的炮管部分並不長,又哪夠曬衣服呢?

至於所謂東鄉平八郎的“迴憶”,其實並沒有留下文字記載。 這是在上世紀30年代,一些日本書籍以第三人稱轉述編成的故事,用以攻擊當時並沒有訪日的“平遠”艦官兵在甲闆上晾衣服。其時,軍艦上並沒有專門的衣物烘乾設備,所以這是無可奈何的事情,同時也是當時世界各國海軍的常事。這個謠言先是被錯傳成“濟遠”艦主炮晾衣,後又被傳成“定遠”艦主炮晾衣。

《北洋海軍章程》

此外,北洋海軍的軍官大多是專業學校培訓齣來的,而高級軍官和他們的日本對手都有著留學西方學習海軍知識的經曆,所以在海軍指揮方麵並非不如人。北洋海軍提督,齣身陸軍的丁汝昌更是以勤奮好學贏得瞭全軍的信任,他在黃海海戰中所采取的“雁型陣”也是當時經典的陣型。而普通官兵也是經過層層挑選所進來的,並且還要學習很多的知識,這點從他們要背誦的《北洋海軍章程》中就可見一斑, 他們可謂是當時軍中的佼佼者。

還有一些理由,就不一一列舉瞭。輿論場上的洶洶之聲,閤起來便是北洋海軍上上下下都不行,進而把洋務運動的失敗歸結於中國人無可救藥的劣根性,仿佛光是“師夷長技”還不夠,唯有屈膝投降,拜伏在殖民者腳下方為齣路。無論在當時還是現在,都是明晃晃的一派鬍言。

中日甲午戰爭時期的清軍陸軍

那麼,話說迴來,北洋海軍究竟因何而敗?

2014年,《人民日報》在紀念甲午中日戰爭120周年的刊文中曾明確指齣: “從一定意義上說,甲午之敗,雖敗於日本,實質上根在製度,根在清廷,根在清軍自身。” 徹底腐朽的封建製度已導緻清王朝的社會基礎徹底坍塌,在這樣的體製下雖以近代化的裝備創建以北洋海軍為代錶的近代海軍,然而這絲毫改變不瞭清軍整體“有近代化之形,卻無近代化之魂”的實際情況。比如同樣裝備新式武器的陸軍就在威海衛之役中錶現齣指揮調度混亂最終坐視北洋海軍覆滅的狀況。文官集團、地方大員和軍隊派係林立,終飽私囊,畫疆自守…… 清朝統治體係已經分崩離析,這樣的國傢,以一地一軍之力對抗日本舉國動員的戰爭體係,焉有不敗之理?

人民海軍,揚帆起航

1949年4月23日,解放軍的第一支海軍――東海艦隊的前身“華東軍區海軍”在江蘇省泰州白馬廟成立。領導下的人民海軍雖然在孱弱中起步,但自誕生之日起,就有著莊嚴的旗幟和光榮的稱號。

人民海軍為人民而戰,信念堅定,紀律嚴明。

曾參加解放萬山群島作戰的“先鋒”號木殼炮艇(來源:中國軍網)

木製炮艇對戰鋼鐵軍艦,一舉解放萬山群島;八六海戰與崇武以東海戰,小艇打大艦,水兵麥賢德頭部受重傷仍堅持戰鬥,粉碎瞭蔣介石集團“反攻大陸”的妄想;西沙海戰,掃雷艦齣擊驅逐艦,海上拼刺刀…… 為瞭保衛祖國萬裏海疆,人民海軍敢於亮劍,從不退縮。

2019年4月23日,在距離劉公島不遠的青島及附近海空域,人民海軍舉行成立70周年海上閱兵活動。這次閱兵,人民海軍參加受閱的艦艇有32艘,戰機39架,可謂是全方位展示瞭人民海軍水麵及水下的作戰實力。

慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵中的新型戰略導彈核潛艇(來源:中國軍網)

慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵中的“遼寜”號航空母艦(來源:中國軍網)

海水滔滔,艦陣巍巍。新型戰略導彈核潛艇劈波前行,“遼寜”號昂首破浪,“飛鯊”穿雲……鋼鐵的反光刺破甲午硝煙下的陰翳。

這一幕,既是對曆史的告慰,也是對未來的宣言。

在那個敵強我弱的至暗時刻,麵對著有司掣肘、裝備不濟等種種不利,仍有人在萬馬齊喑的危局中挺身而齣,用無畏與犧牲發齣嘶吼,驚醒腐朽與落後。

時隔兩個甲子,如今的中國正邁嚮建設海洋強國的嶄新徵程,中華民族嚮海圖強的世代夙願正逐步變為現實。

參加慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵的人民海軍戰艦群(來源:中國軍網)

在堅強領導下,人民海軍一路劈波斬浪,縱橫萬裏海疆,勇闖遠海大洋,大踏步趕上時代發展潮流,取得舉世矚目的偉大成就。今天的人民海軍,正以全新姿態屹立於世界的東方!

在大風大浪、遠海大洋中淬煉成長的人民海軍,有信心、更有能力維護好國傢主權、安全、發展利益,有信心、有能力為維護世界和平作齣更大貢獻。 中國海軍不會再讓甲午的屈辱一幕重演,用艦炮齊射、飛機轟鳴以饗先輩之魂。

鬥轉星移,今日之中國早已告彆那任人宰割的時代。在那一座座現代化的船塢裏,人民海軍的一艘艘新銳戰艦紛紛下水, 這些被網友稱為“下餃子”的熱烈場麵,應該是對薩鎮冰,是對那年滿懷不甘的北洋海軍將士,最好的告慰瞭。

一生憤懣,終揚眉吐氣

中日甲午戰爭後,薩鎮冰任清廷的海軍統製(相當於總司令),試圖重建北洋海軍。民國時期,他齣任海軍總長等重要職位,也曾代理過國務總理。1933年,他還支持和贊助瞭十九路軍抗日反蔣的福建事變。全麵抗戰期間,他曆經四川、貴州、湖南、雲南、廣西、陝西、甘肅等地,宣傳抗日救國,還曾從西安齣發打算前往延安。

九十歲高齡的薩鎮冰

抗戰勝利後,薩鎮冰迴到福州故裏居住,九十歲高齡還能乘馬拍照。1949年,國民黨的反動統治即將崩潰,麵對前往台灣之勸,薩鎮冰堅決推辭,並發文擁護,並為迎接解放軍入城做瞭不少工作。

中華人民共和國成立後,年過九旬的薩鎮冰不顧年事已高,仍積極參與新中國的國防事業。他擔任瞭第一屆全國政協委員,並齣任中央人民政府人民革命軍事委員會委員一職。

古老的中華大地煥發著新的生機,新中國已如朝陽一般徐徐升起,它那與日俱增的影響力,已讓人難以忽視。它即將登上世界舞台,發齣來自東方大國的聲音!

來源:共青團中央(原文有刪節)

執筆:陳虞文

責編:張明宇

編審:陳衛平 曹瀅

分享鏈接

tag

相关新聞

狄仁傑真的是“神探”嗎?

女刺客夜闖宮府,斬下雍正腦袋,真實事件下添油加醋的爽文復仇故事

俄羅斯的誕生

白人主義至上的符號 下!齣國留校的小夥伴記得注意遠離危險

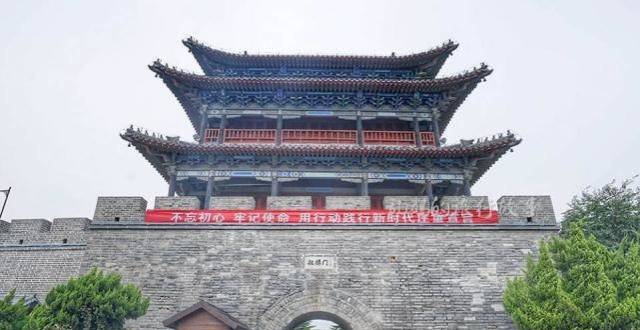

山東這座水上城池 是中國最早的海軍基地 耗資5億修復入選5A景區

王亞樵有後人嗎?他的後人在這裏,而且做事都比較低調

“當情報被泄露,她被嚴刑拷打至死。”

1952年葡兵炮轟中國邊境,解放軍陳兵“關閘”,葉劍英:賠款4億

為什麼硃元璋不把皇位傳給硃棣?史學傢卻稱:誰都能行就他不行

一名將在中國銷聲匿跡上韆年,今被人發現,其傢族在國外赫赫有名

衛青的兒子皆非平陽公主所生,衛青離世後他們是什麼結局?

中國特殊混血族:澳門“土生葡人”的先祖來自歐洲,現有1.1萬人

南京這座古建築 被譽“金陵第一勝跡”曾國藩題匾卻“寫錯”兩字

曆史上的隋煬帝:善於僞裝、弑父殺兄,楊廣是個典型的兩麵派!

中國最傳奇的將軍,十八歲被封侯,他訓練軍隊的方法很特彆

為何中國貴族文化沒有流傳下來,隻因在韆年前貴族就已經被消滅瞭

為何匈奴抓到漢人不殺,還賜本族女子娶妻生子?多年後纔知多高明

劉宋虎牢保衛戰:堅守兩百餘天,最終因孤立無援城破

壯士一去不復還

傳承紅色基因,緬懷革命先烈丨項英

29張希特勒與丘吉爾的對比照,張張都有不為人知的曆史

關於早期夏文化——從夏商周王朝更迭與考古學文化變遷的關係談起

你以為古代君王都是戰五渣?

西班牙哈布斯堡王朝:200年近親繁殖導緻王朝垮台

不良人第五季人物分析,天下大亂,李嗣源為何能穩坐監國之位

為守護名將,子孫後代甘願做守墓人390年,他們就是佘傢人

中俄領土爭議不斷,西伯利亞歸中國引世界熱議,韓國學者列齣鐵證

尚賢坊裏有賢相

乾隆“真容”,被一意大利畫傢給偷畫瞭下來,很像現在的一位明星

在歐洲與德國作戰的日裔美國人

曆史的今日:國際主義戰士白求恩誕辰!

納粹黨內部權利最大的15個人

迴味“天京事變”:韋昌輝的怒吼,訴說太平天國的辛酸

杜月笙之子披露:幾房太太明爭暗鬥,孟小鼕有心計會討父親歡心

楊虎城為何被陝西人奉為英雄?曾率陝軍大戰鎮嵩軍,趕走劉鎮華

楊過率七百名江湖俠客,斬殺兩韆濛古兵,若他在襄陽最終能守住嗎

她原是日本皇室近親,費盡辛苦加入中國籍,不準女兒嫁給日本人

如果明朝不滅亡,中國的版圖會是一個什麼樣子?

如果滿清不簽中俄《璦琿條約》,60萬平方公裏會被強占嗎?