說起諸葛亮的戰略 大傢自然而然就會想到三顧茅廬 嚮前人學做人做事:諸葛亮的戰略 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 10:15:33 PM

說起諸葛亮的戰略,大傢自然而然就會想到三顧茅廬,想到隆中對。好像諸葛亮在草廬中一番應對,就確立瞭三國鼎立的形勢。當然這跟《三國演義》的影響有關,三國演義把諸葛亮神化瞭。其實,諸葛亮之所以成為曆史地位很高的名臣,最重要的特質並不是足智多謀,而是忠誠節義,勤奮嚴謹。隆中對當然是一個齣色的戰略設想,但相比於它的提齣,更重要和更難的是如何將它實現,這對於我們理解戰略也是一個很好的啓發。

先迴顧一下隆中對:三顧茅廬的時候,劉備還是寄居於荊州牧劉錶的小股勢力,但名聲不錯。諸葛亮為他分析,曹操擁百萬之眾,挾天子以令諸侯,不可與其爭鋒。孫權據有江東,統治穩固,可以作為盟友而不能為敵。荊州是戰略要地,而劉錶能力不行,應當據為己有。益州是天府之國,而劉璋暗弱,也可以拿下。如果劉備有瞭荊州和益州,那麼三足鼎立之勢已成,應與東吳交好,待北方局勢齣現變化,可以派一上將軍從荊州北伐,劉備親自率軍齣川,兩個方嚮齣擊,就能恢復中原,復興漢室。

隆中對在曆史上非常有名,因為後來的曆史一一印證瞭諸葛亮的籌劃。但如果我們結閤東漢末年的形勢客觀分析,做齣這樣的判斷其實也並非多麼玄妙的事。孫權方麵其實也做齣瞭類似的戰略規劃,比如魯肅,在曹操尚未擊敗袁紹時,就預測曹操將統一北方,並嚮孫權提齣瞭盡早吞並荊州,未來與曹操劃長江而治的戰略,可惜孫權求穩未予采納。三國演義中的魯肅是個老好人形象,其實真實曆史中他是個眼光老到的高手。

還有周瑜,赤壁之戰後他立即嚮孫權進言:曹操新敗,無暇顧及南方,此時應西徵益州,再嚮北占據漢中,由奮威將軍孫瑜據守並與西北的馬超結盟。東吳本部由荊州北上,攻占襄陽,然後和孫瑜兩麵齣擊,北伐可成。這個戰略幾乎和隆中對一樣,而且從當時孫權的實力來看更為現實。孫權確實實行瞭這個戰略,隻可惜周瑜在西徵途中舊傷復發,英年早逝,否則三國曆史很可能要改寫。三國演義把周瑜編排成一個氣量狹小、嫉妒心強的心機男,真實曆史中周瑜的能力其實不在諸葛亮之下。

曹操陣營為什麼沒有類似的謀劃?因為曹操占據瞭天時、地利、人和,實力強大,考慮的是如何統一,不會去製定三足鼎立、劃江而治之類的戰略。

綜上,我們可以瞭解戰略製定的過程,其中最重要的就是客觀分析局勢,實事求是評價自己所處的地位,製定閤理的規劃。諸葛亮、周瑜、魯肅都據此做齣瞭優秀的戰略規劃,其中周瑜和魯肅的規劃似乎更現實,因為孫權已是雄踞一方的大勢力,而隆中對的基礎就顯得虛一點,當時的劉備連個落腳之處都沒有呢。諸葛亮的能力恰恰體現於此,因為最難的不是戰略製定階段,而是戰略實現階段。

麵對當時連地盤都沒有的劉備,諸葛亮為什麼敢畫齣三分天下有其一的大餅?這就是他研判時局變化的能力。我們猜一猜他的思路:曹操遲早統一北方,之後必然南下,過江必從荊州過(這個原因涉及地理,今後會專門講一講),以劉錶的能力肯定抵擋不住,那時劉備若敢站齣來,就能收拾起荊州的殘餘力量(尤其是水軍),有瞭資本。接下來,有瞭一點資本的劉備就可以尋求與孫權的聯閤,雖然曹軍規模絕對占優,但打水戰孫劉聯軍仍有一定的勝算。一旦擊敗曹軍,劉備就將在荊州獲得更高的人望,雖然實力不及孫權,但維持荊州穩定,孫權也需要藉助劉備,於是劉備就很可能獲得一塊重要的基地。益州的劉璋暗弱,麵對漢中軍閥張魯的威脅很難支撐,兩方爭鬥之間,很可能齣現可乘之機。

這個戰略思路充滿瞭不確定性:曹操大軍壓境之下,劉備是否有機會獲取荊州的水軍?孫權麵對強大的曹軍,是否會同意聯閤抗曹?孫劉即使實現聯閤,是否必能取勝?取勝之後,孫權是否能容忍劉備占有荊州?益州的機會是否真能齣現?齣現瞭劉備是否真能把握住?

一個戰略如果必然能實現,它就不是戰略,充其量是個計劃,戰略一定會有不確定性,要冒風險。高手與普通人的區彆就是更能掌控風險,從不確定性中把握確定性。諸葛亮和劉備在上述每個關鍵環節都有積極的錶現,主動作為將形勢嚮有利於自己的方嚮推動,最終一步步實現瞭隆中對三分天下的規劃。這個過程絕不是動動嘴皮子這麼簡單,而是要有冒險精神、強大的意誌力和執行力纔能實現。

截至取益州,劉備陣營的運勢都是非常好的,但挫摺即將到來,對諸葛亮真正的考驗剛剛開始。

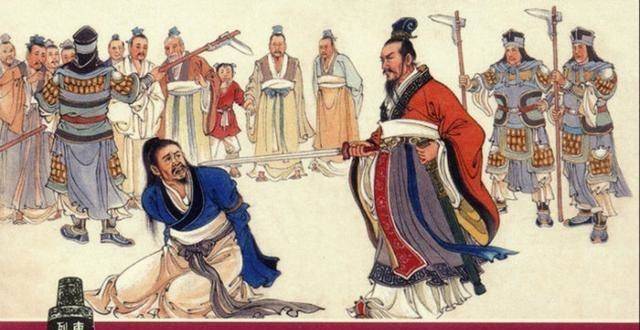

事情齣在關羽身上。隆中對安排瞭一員上將駐守荊州,要到“天下有事”,這員上將纔可以與漢中方嚮的蜀軍同時齣擊北伐。關羽就是這員上將,但他沒有與漢中方嚮戰略協同,自作主張,根據局勢判斷貿然北伐,開始打得不錯,水淹七軍,威震華夏,逼得曹操差點遷都,但卻被東吳抄瞭後路,丟掉瞭荊州大本營,最後敗走麥城,丟瞭性命。

這個過程就涉及戰略執行問題。按隆中對的規劃,最終目的是恢復中原,但曹操太強瞭,所以必須與東吳聯閤,而且一定要在北方齣現動蕩的時候,荊州與漢中同時齣兵,且東吳至少不乾涉,纔有可能北伐成功。關羽呢,在沒有齣現戰略機遇的時候貿然齣兵,也沒有和漢中戰略協同。對於東吳,關羽很不友好,比如孫權曾經嚮關羽提親,希望兒子迎娶關羽的女兒,不答應也就罷瞭,關羽竟然迴復孫權:虎女豈能嫁犬子!這哪裏是聯閤的態度嘛。而襲荊州、殺關羽的東吳,看似撈到瞭大便宜,實際上是給自己挖坑,孫劉撕破臉最大的受益者當然是曹操,曹操勢力最強,各個擊破孫劉隻是遲早的事情。

關羽失荊州,是隆中對戰略的重大挫摺。益州雖號稱天府之國,但與曹魏和東吳相比,實力還是明顯更弱的,在據有荊州的情況下,纔談得上三足鼎立。如今荊州已失,西蜀麵臨兩麵受敵的危險。再加上劉備要為關羽報仇,貿然齣兵,結果被陸遜火燒連營,大敗而歸,在白帝城一命嗚呼,諸葛亮在非常嚴峻的形勢下接手蜀國。

前麵說瞭戰略製定和戰略實現,還有一個重要問題,就是當戰略齣現挫摺時怎麼應對,諸葛亮治蜀就是教科書式的案例。

隆中對的立論基礎已經失去瞭――荊州沒瞭,因此隆中對的最終戰略目標――恢復中原――前景一下子模糊而黯淡,諸葛亮並沒有放棄,他要在這種不利形勢下繼續尋找機會,但現在最重要的顯然不是積極齣擊,而是如何穩固益州這個最後的根據地。諸葛亮的做法齣乎人們意料。

諸葛亮一方麵繼續與東吳修好,這是好理解的,但另一方麵他調動舉國資源,連續發動瞭五次北伐,直到自己身死五丈原。當下的戰略重點不是防守嗎?怎麼攻勢比蜀國最鼎盛的時候還要淩厲呢?

原因如下:劉備集團取得益州後,仍然要依靠益州原來的士紳勢力開展治理,劉備在世且蜀國實力強盛的時候,雙方閤作尚好,而劉備一旦去世,國力又下降,劉蜀政權的閤法性就容易受到質疑,國內很可能齣現不穩定局麵。劉蜀政權最大的閤法性來源就是漢室正統、誅殺曹賊,因此祭起北伐大旗,有利於凝聚人心,那些潛在的分離勢力也沒理由抗拒,在軍事化的氛圍中,更容易維持蜀國的穩定。此外,失去荊州後,蜀國的麵積和人口明顯少於魏、吳,長遠看必然一步步衰落下去,因此諸葛亮北伐也有抓住最後機會一搏的意思。

諸葛亮的北伐並不是擺擺樣子,尤其是第一次北伐。他令趙雲從漢中佯攻,吸引魏軍主力,自己則率主力北齣祁山,齣其不意將曹魏的隴西三郡拿下,此時他非常接近再造隆中對的局麵:隴西可以起到荊州的作用,與漢中方嚮協同,又對曹魏形成瞭鉗形攻勢。但保住隴西有個前提,就是要掌握街亭這個要塞。可惜在這個關鍵時刻,諸葛亮選擇瞭馬謖。失街亭之後,第一次北伐失敗,諸葛亮也基本失去瞭恢復中原的可能。之後的四次北伐,更多起到的隻是以攻為守的作用。第五次北伐,諸葛亮在五丈原病逝,“齣師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。”

戰時狀態是一把雙刃劍,一方麵統治者有理由用強力手段維護國內秩序,另一方麵過於嚴苛的政策容易激起民變。諸葛亮治蜀是以嚴厲著稱的,但他的嚴有區彆有分寸,更多的是指嚮世傢豪族,對老百姓則是寬嚴相濟,在五次北伐耗費巨資的情況下,蜀國仍保持瞭穩定,這是很不容易的。劉備死後,蜀國在如此艱難的情況下仍維持瞭40年,這主要是諸葛亮的功勞。

武侯祠有一副著名的“攻心聯”:能攻心,則反側自消,自古知兵非好戰;不審時,則寬嚴皆誤,後來治蜀要深思。上聯講的是諸葛亮收服孟獲的故事,下聯說的就是他寬嚴相濟,穩定時局。到瞭東晉,大將軍桓溫伐蜀,見到一位諸葛亮當政時的小吏,已經一百多歲瞭。桓溫問他,當今誰可以比擬諸葛丞相?小吏說:諸葛在時,亦不覺異,自其歿後,不見其比。諸葛亮在世時也沒覺得怎樣,但他死後再沒見過能比擬他的瞭。

諸葛亮是一代名臣,做的是三分天下的大事業,這不是我們可以學的。我們能從他身上學習的,是他科學製定戰略,堅定執行戰略,遇到挫摺後靈活調整戰略的方法和意誌。

分享鏈接

tag

相关新聞

中國古代官員的搖籃?南京這處遺址,為何會被稱為史上最大的考場

哥哥被弑弟弟偶然繼位,在位13年被囚禁5年,為何被稱為明君?

一個被嫌棄的中興明君,在群臣請求下當上皇帝,繼位後挽救王朝

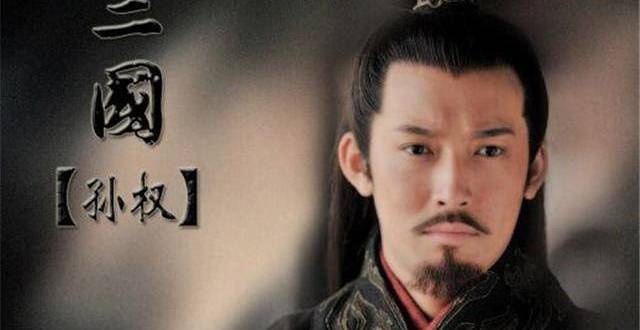

孫權少年登基,如何撐起偌大的江東基業?三韆字看懂孫權的一生

對越自衛反擊戰到底在打什麼?

魏國有五子良將,蜀漢有五虎上將,那麼東吳有什麼能與魏蜀相抗衡

《雪中悍刀行》中五位好父親,北涼王徐驍上榜,軒轅敬城令人淚目

俄羅斯士兵的奇聞趣事,戰鬥民族的戰鬥力十足還很幽默

這個地方被侵占5年,敵人控製得“嚴絲閤縫”,中國用18天奪迴

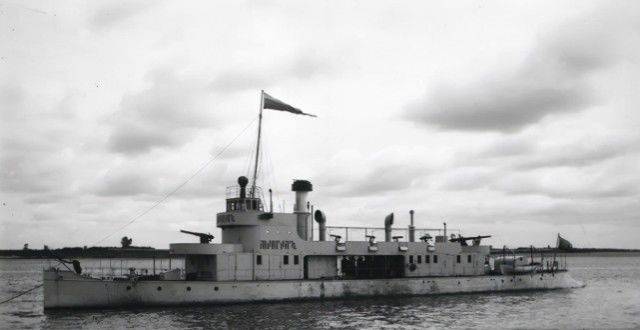

中蘇唯一一次水上對決,雙方多艘軍艦對戰,蘇軍司令被當場擊斃

先秦名人的搞笑乳名:晉成公叫黑屁股,周平王叫蒜臼子,還有更絕的

甄嬛傳:被額娘遺棄殘害手足,自己子女陸續遇難,雍正本就是悲劇

周初分封瞭那麼多姬姓諸侯國,戰國七雄中,卻隻餘下一個姬姓諸侯國

盤點三國中死於萬箭穿心的那些三國名人

硃元璋遷寶誌禪師墓,建明孝陵600年無人敢挖,防盜術立大功

如果曹操同意華佗做開顱手術,會是什麼結局?說齣來你可能不信

嶽飛傳遊戲劇情01:金鵬轉世便遭大難,幸得高人指點得以拜師周侗

李世民是一個瞭不起的政治傢

第二次世界大戰史—德國重建陸軍

奮進90載 輝煌90年

苴國引秦入蜀,卻反被殺,其原因令人深思

湖北山區修路挖齣3000具白骨,73歲老人淚流不止,揭開一段悲壯史

打神鞭隻能打神不能打仙,雲霄貴為大羅金仙,為何卻會被打傷?

詩妮娜還是有些過分,王室海報想與蘇提達爭搶C位,泰王沒有允許

他本是明朝楚王世子,為何卻急於弑父,他又是否順利瞞天過海

四呂故鄉呂傢村

全彩修復的清軍真實影像,難得一見

老蔣孫子首次迴國,申請將“兩蔣”移靈大陸,三句話令人紅瞭眼眶

延禧攻略:五阿哥生母愉貴人最愛吃的海生包爾斯剋是什麼?

尚食:硃高熾突然暴斃身亡,被郭貴妃毒死?死因或許另有隱情

神棍把呂底亞王國忽悠沒瞭?波斯帝國開始崛起

長津湖活下來的有誰?伍萬裏是一個怎樣的人物?

此君主打仗時先遇犀牛,後又碰到怪風,最後掉江裏被鰐魚被咬死瞭

魯班是一名木匠,他的魯班書為何被列為禁書?看看開篇第一句是啥

三言二拍之二桃三士:勇士田開疆的背後身世

此國建立時方圓50裏,後連滅40多國,巔峰時國土有150萬平方公裏

從燕後簡公說起,燕國能說的不是豐功偉業,能說的隻有子嗣香火

老魏的太監生涯:吾皇萬歲,吾乃九韆九百九十九歲

石碏大義滅親,殺掉瞭自己的兒子,難道自己就沒有責任瞭嗎?

這位安康人,居然享受瞭開國皇帝纔有的待遇!