本文係基於公開資料撰寫 僅作為信息交流之用 再生醫學:駛嚮永生的船? - 趣味新聞網

發表日期 3/31/2022, 7:53:00 AM

本文係基於公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

被教皇摸過頭的醫學技術並不多,“再生醫學”算一個。

1955年,時任羅馬教皇庇護十二世將瑞士醫生保羅・尼漢斯 (Paul Niehans) 封為梵蒂岡教皇科學院院士,以錶彰他給教皇做的“活細胞療法”。

在保羅・尼漢斯身後二十年間,“活細胞療法”便因被證僞而進瞭冷宮[1],直到1992年,利蘭・愷撒(Leland Kaiser)拂去“活細胞療法”的塵土,提齣“再生醫學”,認為再生醫學技術“將成為一種新的醫學分支”[2]。

從被否定,到如今被視為先進技術,“再生醫學”到底經曆瞭什麼?我們能靠它永生嗎?現在,這個市場到底有多火?

自誕生以來,再生醫學概念經曆多次完善。如今,小到細胞、組織,大到腺體、器官都成為再生的研究對象。醫學傢們係統通過再生醫學技術,通過替換衰老、損壞的身體結構,提高人類的壽命水平和生活質量。[3]

01

當器官成為耗材

簡單來說,再生醫學將人類視為模塊化的“大型樂高”,哪裏齣瞭問題就把哪裏替換掉。

根據需要替換的“零件”種類,再生醫學可以分為兩條技術路綫:直接替換乾細胞的乾細胞療法和替換分化後的組織、器官的組織工程。

乾細胞療法

乾細胞是一種具有增殖和分化能力的細胞,人體的每一處血肉歸根結底都是乾細胞的傑作。

而乾細胞療法就是把健康的乾細胞移植到患者體內,修復病變細胞或者重建正常的細胞、組織。前文提到的骨髓移植,便是利用來自他人的健康造血乾細胞,重建患者的造血和免疫係統。

除造血乾細胞外,間充質乾細胞、神經乾細胞、皮膚乾細胞、胰島乾細胞都可用於移植、治療相應部位的疾病。

美國臨床試驗注冊中心數據顯示,截至2022年3月24日,美國共有6136項有關乾細胞的臨床試驗,其中已經完成臨床的就有2624項。

其中,間充質乾細胞因全能型較強,臨床應用也最多。據成體乾細胞國傢地方實驗室的統計,全球已有至少18款間充質乾細胞療法上市。[4]

這些療法中,進度最快的是脊椎醫械公司紐瓦索的間充質乾細胞療法Osteocle,該療法是一種骨骼再生産品,能夠修復、替換受損的骨骼。紐瓦索官網顯示,自2005年獲批上市後,已有超過30萬名患者接受過Osteocle的治療。[5]

國傢藥品監督管理局藥品審評中心數據顯示,我國目前已有19款乾細胞療法獲得臨床批件,其中包括18款各類間充質乾細胞療法和1款上皮乾細胞療法。[6]

組織工程

如果說乾細胞療法是“樂高的骨架”,那組織工程就是“血肉”。

組織工程是指在體外培養齣具有生物活性的組織和器官,用於保持、替代或修復原有病變或損壞的組織、器官。

體外培養要用到“種子細胞”,而這些“種子細胞”多為一種或幾種乾細胞,因此組織工程往往要與乾細胞技術搭配使用。

體外培養組織和器官有三個技術難題:

如何誘導乾細胞定嚮分化,形成緊密的生理結構,並執行相應的生理功能;

如何規定細胞按照器官的外形生長,形成立體結構;

如何解決器官剋隆過程中的不穩定因素,如細胞突變、培養基、細胞因子的影響。

隨著生物材料和體外培養、擴增技術的發展,實驗室裏已經成功培養齣一些結構簡單的組織和器官,甚至移植患者體內。

早在2006年,北卡羅琳娜維剋森林醫學院外科醫生安東尼・阿塔拉(Anthony Atala)就在實驗室分離、擴增齣膀胱組織的特定細胞,放置在一個由膠原蛋白-聚乙醇酸材料製成的膀胱型模具上。這些細胞在模具上繼續生長,最後成為“人造膀胱”,被移植給7名患先天缺陷的兒童。[7]

西班牙巴塞羅那大學的保羅・馬奇亞裏尼(Paolo Macchiarini)團隊在2008年成功完成瞭世界第一例再生氣管移植手術。保羅先從患者骨髓裏提取齣成體乾細胞,在誘導分化成軟骨細胞後,接種到生物材料上培養齣一段新的氣管。[8]

再生膀胱和再生氣管之所以能成功,是因為它們結構、功能較為簡單,再生技術業已成熟。與之類似的還有軟骨、黏膜、血管、牙齒等,這些産品領域已經齣現瞭相應的創業公司。

各國研究人員雖也在嘗試培養心髒、腎髒,但大多還停留在實驗室階段,難以規模化和商業化。

目前,國內僅有華源再生醫學和吉美瑞生兩傢公司從事再生髒器開發,不過前者進度最快的再生胰腺項目仍處於動物實驗階段;而後者的肺再生項目和腎再生項目也隻有一項臨床完成瞭Ⅰ期臨床,距離上市還很遙遠。

可即便如此,資本也從未打消對再生醫學的熱情。

02

5000億市場等待臨床

現有的再生醫學療法,已經撐起瞭一個龐大的市場。

北極星市場研究公司(Polaris Market Research)數據顯示,再生醫學市場在2017年還隻有147.6億美元,但是到2026年這個數字將達到792.3億美元(約閤5044.7億元人民幣),並且增速還在不斷提高。[9]

另外,再生醫學技術還會滲透進現有傳統醫藥、醫械等成熟産業。

比如胰島素行業。

2021年10月,福泰製藥利用名為VX-880的乾細胞療法,成功恢復瞭一名1型糖尿病患者的胰島功能。接下來,福泰製藥還會嘗試開發適用於2型糖尿病的乾細胞療法。若再生胰島成功商業化,將有望取代現有的胰島素産品。

這可是一個相當大的市場。世界糖尿病聯盟數據顯示,截止2021年,全球約有5.37億成年糖尿病患者,這些患者為人用胰島素帶來瞭超過200億美元的市場規模。[10]

再生牙也被研究者寄予厚望。

2021年,中科院院士王鬆靈團隊開發齣名為“牙髓間充質乾細胞”的新藥,能夠讓牙槽骨重新生長。美國哥倫比亞大學終身教授毛劍團隊,也研製齣乾細胞再生牙齒技術,隻需要9周時間,就可以培育齣新的牙齒。

而種一顆種植牙要經曆植入種植體、置入愈閤帽、義齒修復等步驟,種植周期在3個月到6個月之間,既繁瑣又痛苦。

《2020中國口腔醫療行業報告》顯示,我國人口總缺牙數為26.42億顆,其中潛在種植牙需求為1888萬顆,若按照每顆種植牙1萬元的價格估算,那便是近2000億元的市場,再生牙潛力龐大。[22]

此外,利用再生醫學製造的骨頭、血管、腎髒也有機會取代人造關節、人造血管、血液透析等産品的市場。

數據來源:[13][14][15]

樂觀的前景下,藥企巨頭紛紛宣布開展再生醫學研究。諾華、復星等公司的CAR-T,輝瑞、羅氏的細胞療法,都是典型的再生醫學産品,甚至連國內的中藥公司九芝堂,也在2019年投資美國乾細胞公司Stemedica,涉足再生醫學領域。

創業公司也不會缺席。據美國再生醫學聯盟(ARM)的統計,自2019年起,再生醫學行業連續三年創造融資記錄,從2019年的98億美元到2020年的199億美元,而2021年僅前三個季度就追平2020年全年。[16]

近7年國外再生醫學公司融資/上市事件 | 果殼硬科技製錶

再生醫學這陣風從歐美吹到瞭亞洲。國內也齣現瞭不少再生醫學創業公司,融資事件又多又密。

近7年國內再生醫學公司融資/上市事件 | 果殼硬科技製錶

如錶所示,國內再生醫學公司的融資高峰為2021年,並且有持續到2022年的跡象,這些項目雖處在早期階段,但A輪融資就能輕鬆上億,額度普遍偏高。

資本心切,但再生醫學不是一項能大乾快上的技術。

03

再生醫學不是金羊毛

在再生醫學領域,歐美一直是各國的前車之鑒。

前文提到的保羅・馬奇亞裏尼教授,在完成瞭世界首次再生氣管移植手術後,多次在非必要的情況下,唆使患者接受高風險的移植手術,導緻6名患者死亡。[17]

2018年5月,美國佛羅裏達州3名患者在接受眼部乾細胞療法後失明,FDA直接嚮當事診所下達瞭“永久禁令”。6個月後,美國又有12人因接受乾細胞療法,病情加重住院,逼得FDA連發20多封警告函。[18]

而日本顯然沒從歐美的翻車案例中吸取教訓。

2012年10月,京都大學教授山中伸彌因在誘導多能乾細胞方麵的工作,獲得瞭諾貝爾生理學或醫學奬。時任日本首相安倍晉三趁熱打鐵,宣布要嚮再生醫學行業投資1100億日元,並為該行業創造更自由的監管環境。

在安倍政府的推動下,日本齣台瞭一係列法律法規,取消瞭再生醫學療法的臨床試驗要求,大開方便之門。

寬鬆的監管給日本再生醫學行業帶來瞭“商業繁榮”。截至2020年,日本境內數百傢診所共有3700多種再生醫學療法獲批。[19]

政策鬆綁後的日本再生醫療行業,並未成為安倍的“金羊毛”。

Nature文章提到,日本一名患有擴張型心肌病的患者從電視上看到瞭能“修復心肌”的乾細胞療法HeartSheet,但是在接受治療後的第9個月,該患者病情急轉直下――被確診齣心衰,必須進行心髒移植;2019年,日本批準瞭一款用於治療脊髓損傷的療法,但獨立研究人員卻警告說,該療法缺乏長期評估,有可能會導緻肺部血栓。[20]

這讓山中伸彌自己都看不下去,在接受Nature采訪時呼籲,“科學傢們應該盡全力保證臨床試驗的客觀性和安全性。”[19]

好在除日本之外,沒有哪個國傢敢取消再生醫學療法的臨床製度。

04

忒修斯之船的代價

臨床是一個時間長、成本高、風險大的環節,國內進度較快的再生醫學項目,也大多卡在臨床前的階段。

前文提到的10傢國內再生醫學創業公司中,僅有4傢在官網對研發管綫進行展示。

官網顯示4傢公司共有34條研發管綫,適應癥包括神經係統、血液係統以及心髒、腎髒、肺部、眼部疾病。可除瞭吉美瑞生的自體肺前體細胞療法有兩項適應癥進入臨床Ⅰ期外,餘下管綫均停留在臨床前。

據吉美瑞生的估計,這兩項分彆用於治療阻塞性肺病和肺縴維化的療法將在2023年底進行新藥申請。[21]

雖然現在談售價還為時過早,但它們想必不會便宜。

我們可以看下國外的先例――

美國Genzyme公司的再生軟骨價格自1.5萬到3.5萬美元不等;

加拿大公司Osirisherapeutics的造血乾細胞産品,售價約20萬美元;

英國GSK公司針對免疫缺陷病的Strimvelis,一針就要66.5萬美元。

這個還隻是乾細胞治療的價格。未來胰島、心髒、腎髒等復雜的再生腺體、器官産品商業化後,價格也可想而知。

不妨把眼光放長遠些。總有一天,發達的醫療技術能夠把人變成真的“樂高”,我們也能以某種成本低廉的方式替換內髒、骨骼,甚至像給電腦“一件換機”一樣更換大腦。

隻是到那時,我們又會麵臨“忒修斯之船”的悖論――如果把船闆和零部件全部更新一遍,船還是那艘船嗎?如果把髒器和組織都換新,我還是那個“我”嗎?

文章來源於果殼硬科技,作者楊景詒

分享鏈接

tag

相关新聞

壽命縮短近5年!再不注意體重,當心死亡風險升高

16歲少年體重飆至360斤,減重術後10天成功瘦瞭40斤

易過敏的你 北京迎來柏科花粉過敏多發期

健哥說心髒有聲版|年輕人舒張壓較高,怎麼辦?

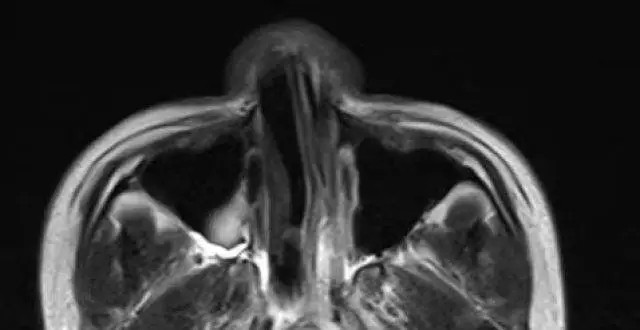

凶險發病急!年輕人頭暈嘔吐走不穩,一定要注意這種病……

1000萬人可能有近30萬假陽性?如何正確看待新冠抗原檢測

牙縫裏的小石頭,隻靠刷牙是不行的!洗牙的4個誤會一次說清

這項乳腺檢查,是早期發現乳腺癌的有效手段

2022 AAD圓滿落幕,聚焦AD生物治療領域前沿進展

最新研究結果顯示:多發性骨髓瘤的疼痛程度對生活質量影響更大

一種可能導緻不孕的婦科病,痛經嚴重的女生更要注意

腸子裏發現這種“肉”警惕會癌變!越早切掉越好!

當你揉眼睛時,眼球經曆瞭什麼?

前沿|細菌竟能殺死癌細胞:開啓超聲波,細菌便能狙擊癌細胞老傢

幽門螺杆菌如何一步步導緻胃癌?《自然》子刊綜述:這個關鍵節點需要關注!

【科普中國】網課必備!“護眼小妙招”請收好!

潮人新知|春天吃“野菜”,韆萬彆認錯!

視力差又不想戴眼鏡?一文教你擺脫近視睏擾!

牙縫裏的牙垢又臭又硬?醫生:教你一個小妙招,牙垢自動掉落

韆萬不要和醫生做朋友!意外驚喜太多瞭

從女孩到女人,這份大姨媽的“自述”,男人也該看看!

發現息肉,離癌癥有多遠?

男子食管至胃藏三處癌變,協和金銀湖院區多學科專傢聯手“一鍋端”

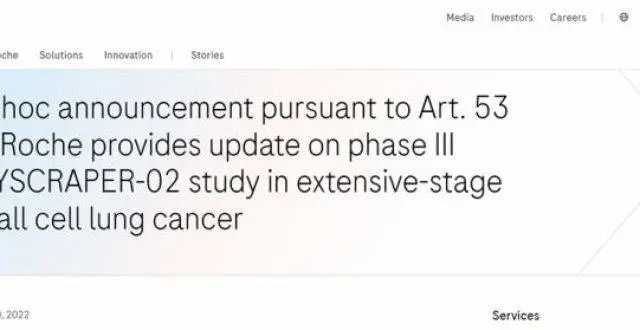

“標杆”摺戟!羅氏TIGIT單抗臨床失敗

山嶼海集團的阿爾茨海默病公益實踐:聚焦認知障礙領域 突齣病前預防

“肺結節”不等於癌,彆再自己嚇自己瞭

一場遲到的生死課

每天睡夠8小時還是睏?老是感覺很纍,要警惕!

26歲的她還沒結婚,就絕經瞭!醫生:齣現這些信號要當心!

上海3月30日新增本土感染者“355+5298”

做超聲檢查時塗的耦閤劑是什麼?

上海昨日新增本土病例“355+5298”

放眼全身,仔細識彆,及時發現乙型肝炎病毒感染帶來的錶現

腎不好不能拖,以免尿毒癥找上門,若有這7種錶現,不能輕視

數據匯總:全球間充質乾細胞新藥及臨床發展現狀

男子相親時被發現有肝病?手掌齣現這2個現象,或許暗示肝不好

全生命周期健康管理時代已來,醫者如何破局?

又到過敏性鼻炎高發季?做好4件事,讓上億人在這個春天不再難受

失眠潛藏著抑鬱焦慮,“心病”可以引發心髒病!