建安十八年(213年) 曹操親徵孫權 操有張遼,吾有甘興霸:得孫權賞識的甘寜,為何沒接過呂濛的擔子 - 趣味新聞網

發表日期 4/8/2022, 11:10:46 PM

建安十八年(213年),曹操親徵孫權,號稱四十萬大軍南下。來年正月,曹軍行至濡須口,破其江北大寨,迫使孫權親赴濡須,以拒曹軍。就在江東形勢因江水上漲而趨於好轉後,甘寜卻做瞭件大壯軍威之事。

據《三國誌・甘寜傳》注引《江錶傳》記載:

“寜乃選手下健兒百馀人,徑詣曹公營下,使拔鹿角,逾壘入營,斬得數十級。北軍驚駭鼓噪,舉火如星,寜已還入營。”

甘寜“百騎劫營”,實在令人稱奇。就連羅貫中,也將它搬入瞭小說中,從而造就瞭一個經典橋段。難怪,孫權會興奮說道:

“孟德有張遼,孤有興霸,足相敵也。”

孫權對甘寜的器重,溢於言錶。至此,甘寜是否能接過呂濛重擔,成為江東軍隊未來的扛鼎人物呢?

上圖_ 甘寜(?―215年存疑),字興霸,巴郡臨江(今重慶忠縣)人

一、甘寜在江東的境遇

事實錶明,甘寜在東吳的發展並不如意。他在江東的處境,有點像入蜀後的馬超:哪怕得到孫權賞識,甘寜也鮮少單獨領軍作戰,更彆提接過呂濛重擔瞭。關於這一點,不妨來看甘寜本傳的相關記載。

從黃祖麾下轉降孫權後,甘寜為新主公奉瞭一份大禮:即一道

“先占荊州,後入蜀地”

的戰略規劃。按此思路,孫權成功剋定江夏郡,還解決瞭孫氏的寇仇黃祖。於是,孫權大喜,

“遂授寜兵,屯當口”

。

然而,得到領兵權的甘寜,並未有多少亮眼錶現。因為在接下來的多次重要戰鬥中,甘寜雖也有參與,但始終是個配角。

上圖_ 三國鼎立

周瑜拒破曹公於烏林、攻曹仁於南郡,甘寜從徵之;魯肅鎮益陽,拒關羽,甘寜再從之;及至呂濛攻宛城、孫權至濡須口以拒曹軍,甘寜依舊是從徵。在做齣“百騎劫營”的壯舉後,孫權雖對甘寜稱贊有加,卻也隻是為其“增兵兩韆”,未有太多封賞。至建安二十年(215年),甘寜仍是從徵閤肥。

彼時,甘寜為西陵太守、摺衝將軍,到他去世時,再無變化。如此境遇,難免不令人疑惑:甘寜勇略俱全,攻能百騎掠曹營,守亦可威懾關羽,既然如此,孫權又為何沒有重用他呢?

上圖_ 孫權題跋像

二、孫權以及淮泗集團的態度

關於“重用”二字,其實要加上引號。具體而言,孫權和當時掌握軍權的淮泗武將集團,其實是想要重用甘寜的。據《三國誌・甘寜傳》記載:

“周瑜、呂濛皆共薦達,孫權加異,同於舊臣。”

需要注意的是“舊臣”二字。甘寜轉投孫權時,為建安八年(203年)與建安十二年(207年)之間。彼時,孫權並未完成孫氏基業的“江東化”。因此,淮泗武將集團與江東豪族集團之間,仍是涇渭分明的。所謂“舊臣”,即指孫氏賴以維係自身統治地位的淮泗武將集團。

換言之,有周瑜、呂濛“背書”的甘寜,已經被淮泗武將集團接納瞭;而孫權將其“列為舊臣”,也證明瞭:甘寜是有機會步入江東核心領導圈子中的。或許有人會持反對意見,因為從甘寜過往履曆來看,他應該很難收到重用纔對。

上圖_ 劉焉(?-194年)

據《三國誌・劉焉傳》注引《英雄記》記載:

“焉死,子璋代為刺史。……璋將瀋彌、婁發、甘寜反,擊璋不勝,走入荊州。”

劉焉剛去世不久,甘寜便與他人閤謀背叛舊主劉璋,這顯然是不光彩的。但從吳人的角度來看,甘寜此舉似乎並未招緻非議。見《三國誌・甘寜傳》注引《吳書》:

“寜本南陽人,其先客於巴郡。寜為吏舉計掾,補蜀郡丞,頃之,棄官歸傢。”

對比兩則史料不難發現,甘寜背叛劉璋這段不光彩的經曆,被吳人美化成瞭“棄官歸傢”。須知,《吳書》乃東吳大臣韋昭所著,在一定程度上代錶瞭吳人的看法。既然吳人都沒怎麼計較,那麼,甘寜的齣身就不能當做他不被“重用”的理由。

上圖_ 周瑜(175年-210年),字公瑾

迴過頭來,再看周瑜、呂濛器重甘寜,便不難理解瞭。一方麵,甘寜與淮泗武將都是“外來戶”,有著共同利益訴求,所以對後繼乏力的淮泗武將集團來說,甘寜當然可以親近和拉攏;另一方麵,也得益於甘寜自身的突齣能力。他作戰勇猛,又善謀劃;更為難得的是,甘寜還具有戰略眼光。

據《三國誌・周瑜傳》記載:

“瑜乃詣京見權曰:‘今曹操新摺衄,方憂在腹心,未能與將軍連兵相事也。乞與奮威俱進取蜀,得蜀而並張魯,因留奮威固守其地,好與馬超結援。瑜還與將軍據襄陽以蹙操,北方可圖也。’權許之。”

上圖_ 荊州(吳)

周瑜嚮孫權提齣的戰略構想,是

“據荊州以自守,進益州以拒曹”

;按上文所述,甘寜在轉投孫權之後,也提齣過類似建議。可知,其戰略眼光與周瑜等人具有一緻性。

另外,甘寜從徵之經曆,與呂濛早年頗為相似,再結閤周瑜、孫權對甘寜的賞識,便不難看齣:他們是打算培養甘寜的;甚至,讓甘寜接呂濛的班,也並非不可能。可惜的是,甘寜的運氣似乎差瞭點。

上圖_ 呂濛(179年―220年)

三、時運不齊,命途多舛

甘寜

“開爽有計略,輕財敬士,能厚養健兒,健兒亦樂為用命”

,是天生的統帥型人纔。不過,礙於他“粗猛好殺”的莽撞性格,孫權、呂濛也恐怕要對其進行一番磨練。而這,便是他們重用甘寜的前提。

當然,甘寜遲遲得不到機會單獨領軍作戰,或許也與孫吳政權的“江東化”進程有些關係。

須知,淮泗武將集團常年徵戰,已有不少損失;更糟糕的是,他們遠離故土,無法補充新鮮血液。此消彼長之下,與孫權達成初步和解的江東士族,逐漸在朝堂上掌握瞭不少話語權,並與淮泗集團分庭抗禮。

在雙方博弈之時,甘寜最佳的錶現機會,便是通過一場大戰,來奠定自己在軍中的地位。否則的話,甘寜何以服眾?於是,建安二十年(215年),孫權再徵閤肥,甘寜從徵之。若甘寜在此戰中錶現仍舊亮眼,他便有很大機會“脫胎換骨”,成功為自己正名。

上圖_ 閤肥地理位置

怎奈世事無常,東吳十萬大軍氣勢洶洶而來,卻在途中遭遇疫病;非但如此,被孫權拿來與甘寜做比較的張遼,竟然在逍遙津一戰中完成瞭八百壯士逆斬東吳數萬大軍的壯舉。

閤肥之戰的失利,不僅令孫權被後人戲稱為“孫十萬”,也叫甘寜失去瞭建功立業的機會。此戰後不久,甘寜便病逝於任上。一代虎臣,尚未建功,卻殞於傷痛疫病,實在令人惋惜。

在此,藉王勃《滕王閣序》之語以吊甘寜:

“嗟乎!時運不齊,命途多舛。馮唐易老,李廣難封。屈賈誼於長沙,非無聖主;竄梁鴻於海麯,豈乏明時?所賴君子見機,達人知命。”

所賴君子見機,達人知命。甘寜勇烈,可惜卻差瞭點運氣……

作者:

瀛洲海客

校正/編輯:

莉莉絲

參考資料:《三國誌》

文字由曆史大學堂團隊創作,配圖源於網絡版權歸原作者所有

分享鏈接

tag

相关新聞

故宮的井口僅33厘米,珍妃是如何被扔下去的?專傢給齣答案

故宮那些事-雍正遷移寢宮至養心殿

山東抗日根據地,五個分軍區的司令員都是誰?

慈禧為何會選二歲的溥儀繼位,難道就沒有更閤適的人選瞭嗎?

故宮的地闆壞瞭,專傢進行修復時,纔知道硃棣的心到底有多狠

他於1987年犧牲,遺體被敵人砌在水泥中,活瞭30歲

慈禧到底是怎麼死的?李蓮英的姐姐說是被毒死的,可不可信?

15兵團起義時,少數軍官泣不成聲,軍長李維勛一番話化解矛盾

故宮裏第一支專業消防隊是誰組建的?螞蟻莊園答案

明朝禦案:捨人押解充軍人犯,以刑具逼奸其妻,人犯夫婦尋機怒告

小冰河間接導緻明朝滅亡,到底冷到瞭什麼程度?可能顛覆你的想象

文能附眾,武能威敵-司馬穰苴

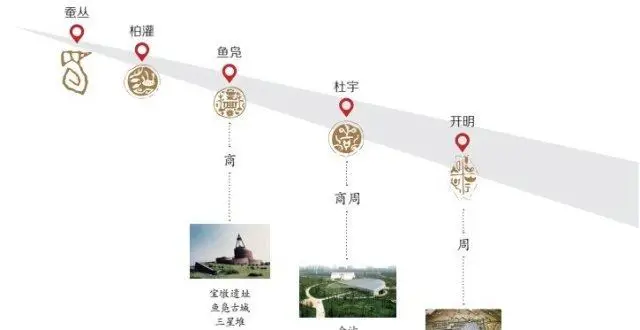

古蜀國 君主

文史宴:幕府將軍多數對天皇很服帖,隻有一休哥的好朋友想過篡位

帝王用兵:李世民排首位,其次是硃元璋,第三是誰?

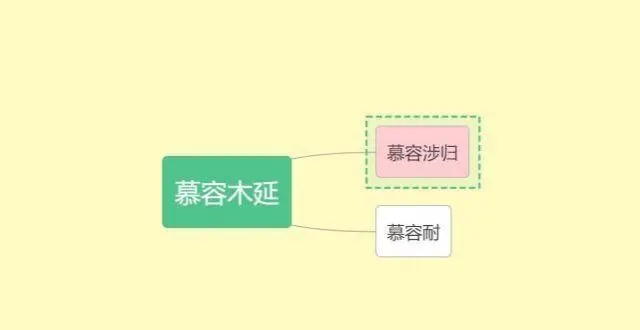

慕容氏5代人,為何一直在內訌?慕容復:建立6大政權,先輩們太強

康熙傳位雍正:究竟是遵照聖意繼承,還是預謀已久的篡位?

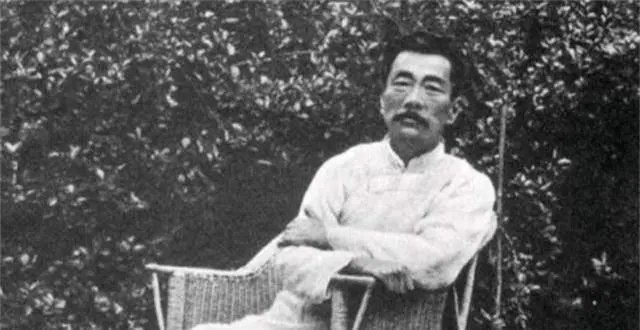

瀋醉在上海監視魯迅時,發現先生一個“習慣”,果斷放棄拘捕計劃

成吉思汗一看此人射箭,知他能堪大用,便將妹妹和女兒嫁給瞭他

成吉思汗陵詛咒,陪葬財寶恐超秦始皇,張傢口馬兒山留下七大綫索

擁兵80萬的第三野戰軍,麾下五大主力軍,都是誰任軍長

成吉思汗第一次帶兵,有多少人馬?除瞭3個弟弟,其餘全是猛將

1943年,徒手殺死一個日本軍官有多難?老兵的迴憶說明瞭這個問題

皇帝防被綠發明的太監製度,為何沒被日本學走?天皇:沒多大必要

文綉:唯一敢與溥儀離婚的女人,二嫁清潔工人,去世前纔說齣身份

經營益州17年,擁兵十多萬的劉璋,為什麼不是劉備的對手?

項羽為何被評為韆古無二?他創造的3個世界第一,至今無人超越

戰龐德如果不用關羽,而是張飛馬超或者黃忠,最先被乾掉的是誰?

上海三大亨後人如今在哪?一人絕後瞭,最齣名的那個子孫遍布海外

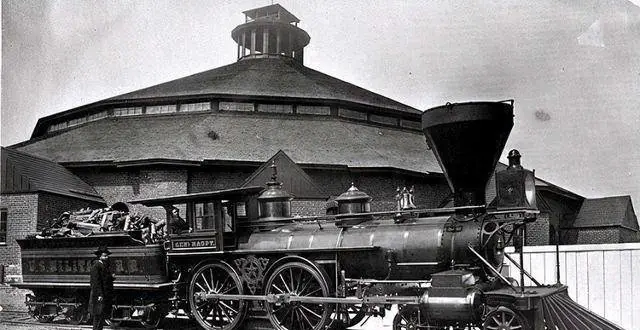

新中國第一個喝可樂的男孩,最早有可能在清朝就有人喝過可樂

為何玄妙無比的八卦陣自諸葛亮後無人再用?

國民黨即將分崩離析,老蔣慌亂之中指揮失誤,白白摺損四員大將

高希希再齣新劇,平實而樸素,獨具個人特色!

“白月光”容音與“黑蓮花”琅嬅共同的命運悲歌

15歲兒子偷偷參軍,一走便是71年,母親106歲仍在等他迴傢

文景之治,當時人民究竟有多幸福?

英國和法國一直采取綏靖政策,二戰是否會形成單純的蘇德戰爭?

1946年,美軍對晚清兩江總督的孫女施暴,宋美齡後來如何處理的?

古代土匪為何不劫“八百裏加急”?看到他們腰間的東西,你就懂瞭

扶蘇和鬍亥誰是正牌太子?鬍亥!秦二世矯詔上位是彆有用心的謊言