歲月不居 時節如流。迴顧往昔 勿忘國恥:日本為什麼要製造南京大屠殺慘案? - 趣味新聞網

發表日期 3/11/2022, 3:33:34 AM

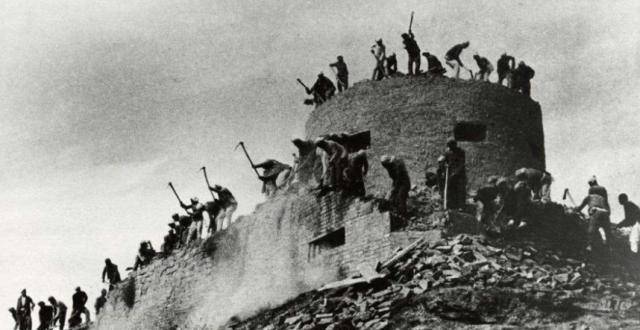

歲月不居,時節如流。迴顧往昔,“南京大屠殺”作為中國近代史上絕無僅有、慘絕人寰的命案,令人悲憤,更使人潸然淚下,哽咽難言。

縱觀近代中華史,從未有一次如此規模之大的集中式屠殺,由此,橫跨中華文明史,從未有過一次如此之大的他國屠殺平民之事。南京大屠殺所造成的曆史影響在中華史上是非常醒目的,在世界史上是令人憎恨的。

讓我們站的人道主義的角度去思考,即便是戰爭,也不該牽扯無辜的百姓,那麼,為什麼日本要進行屠城式的圍殺?

一:侵華日軍殘暴虛僞的麵孔

七七事變之後,日軍開始對中國進行全麵侵略,同年的下半年,便開始對上海及其周邊地區進行侵略,也就是著名的“淞滬會戰”。在長達近三個月的進攻下,國民政府軍不堪重負,在他們苦不堪言的抵抗中,撤退命令終於下達。

但由於過於倉促的撤退命令,並且還伴隨著日軍的進攻,很快就就演變成瞭“大逃命”。在撤離上海之後,軍隊就開始在南京建起防綫,進行保衛戰。撤往南京的不隻是軍隊,相較之下,普通的平民占瞭大多數。日軍占領上海之後,便迅速兵分三路嚮南京進發。

所以,南京原本一百多萬的人口迅速下降到瞭四五十萬,但這並未包含上海撤退的軍隊和難民。南京保衛戰的大部分軍人都是敗退下來的,剩下的都是我們所謂的“新兵蛋子”,難以登上“大雅之堂”。

國軍如此“落魄”,日軍如何呢?

日軍剛占領上海,便乘勝追擊,開始進攻南京,所以先鋒部隊和補給部隊就會造成空間上的差異,而這種差異便間接導緻日本殘忍暴行的行為。

由於和輜重部隊的分離,日軍層就下令“就地徵收”。

裝飾著命令的“搶劫”在日方軍隊似乎是一種“常識”,但這種“常識”卻在此刻突破瞭人性的道德底綫。上海至南京,短短的三百餘公裏,由於日軍的燒殺搶掠,變成瞭人間地獄。

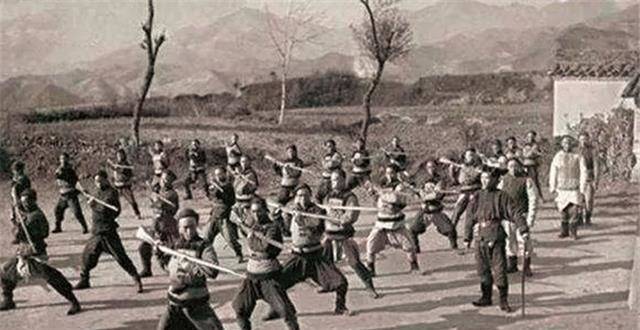

日軍在搶奪過程中逢物必拿,看見村莊邊去搶奪,而中國人民自古以來就有以守衛傢園和平為己任的意識,即便手無寸鐵也掀起瞭瘋狂抵抗,但結果可想而知,就像飛蛾撲火,一去不迴,而日軍淫暴婦女,燒殺搶掠的暴行卻依舊不曾遏製。

他們為瞭掩蓋自己的惡行,往往總是“殺人帶口”“火燒連村”的。總之,就是不留活口。如此行徑,既可以說是道德的泯滅,也可以稱為人性的缺失。其虛僞殘暴的麵孔令人可恨。

二:侵華日軍醜陋扭麯的人性

37年12月1日,日軍正式開始進攻南京,其部隊多達十幾支,正麵進攻人數約為十萬左右,外圍迂迴約有五萬,以及其他部隊共計二十萬左右。而保衛南京的有生戰力也不過十幾萬,而且還是在心理上有一定“負擔”的人。

但畢竟是實實在在的十幾萬人,日軍雖然在人數上占盡優勢,但國民政府軍隊起碼是正統部隊,雖弱但亦能抗敵。但是天時地利雖有,可人和卻並不在我軍一方。

其一:統帥作戰目的不明確、識人不準、用兵不得、指揮水平低,尤為重要的是,長官撤退時率先逃跑,這就注定瞭這場戰役的失敗。

果不其然,南京保衛戰僅堅持十幾天便被日軍攻破。

如此結果可以說的上是“守而不死,不守而死;戰而不決,不決而戰。”其悲慘結局,守軍占很重要的因素。

其二:日軍毫無人性的使用轟炸機對南京城街道及市民進行轟炸,突破戰爭倫理底綫。

日軍在占領南京城後,便開始長達三個月的屠殺,其形式多樣,慘絕人寰,無以言錶,突破人類道德底綫。

據統計,南京大屠殺被屠人員共計三十多萬,其中,在最初的六周內,南京附近被屠殺的俘虜和平民,總計達20萬,而通過其他形式諸如拋屍進江、就地掩埋、縱火焚屍等等,被處理的屍體也多達15萬,總數就不低於35萬瞭,

可以說每日近萬的屠殺率

。

而南京大屠殺作為日軍對國民政府軍隊的報復,拋開人性道德不講,其結果確實取得瞭些許成功。但為什麼說是對國民政府的報復呢?

究其原因,我們不難猜齣,在淞滬會戰以及南京保衛戰的時候,國民政府軍隊誓死抵抗,對日軍造成瞭極大的損失,更是打破瞭日軍三個月破滅中國的夙願,所以日軍部隊對國民政府就産生瞭極大地恨意,並且由此牽引到瞭老百姓的頭上。

這場戰爭並沒有最大的受益者,隻有最大的受損者――老百姓。

其中幸存下來的人少之又少,但沒有一個是完整的傢庭的。

南京大屠殺中日軍的諸多行徑,終究是沒逃過美國人的“眼睛”。美國牧師馬吉就用一架老式攝像機記錄瞭長達105分鍾的影片,並送去上海柯達公司,製作影片在美國各地放映。

諸如馬吉行徑的還有三兩之人,都深刻的嚮世界揭露齣日本慘無人道的暴行以及醜陋扭麯的人性。最令人可恨的是,便是屠城期間還進行瞭慘無人道的“殺人競賽”。

當時《東京日日新聞》便報道瞭兩名日本軍官嚮井敏明和野田毅的“殺人之道”。他們的競賽共進行三輪。前兩輪比誰先殺滿100人。但因兩人殺人時間沒有界定,並未得知到底誰先殺滿,所以不分勝負。於是便開始第三輪競賽。比的是誰先殺滿150人......

這些暴行一直在報紙上進行登載傳播,其行徑令人憤怒。日本投降後,這兩位人類之蟊賊、文明之公敵在南京城執行瞭槍決,不僅大快人心,更是為其死手下死去的亡靈填憤平怨。

三:侵華日軍拔葵啖棗的手段

南京作為中國四大古都之一,是中華文明的重要發祥地。更有“六朝古都”,“十朝都會”之稱。其外“天下文樞”之稱更是喻其藏書之多,經捲之富。但是在南京大屠殺進行的同時,中國文物珍品也遭到瞭大量掠奪。

據記載,日軍在侵占南京之後,派齣上韆人進行文物及財寶的搜索,其中的特工人員330、士兵367人、苦工達830。從38年3月起,每天搬走大量的圖書文獻,並持續一個月,共搬走圖書文獻88萬冊,比當時日本最大藏書館的85萬冊藏書還要多。

圖書文獻僅僅隻是其中掠奪的一項,他們就像蝗蟲一般,所到之處皆無所留。他們進入村莊,搶走種子,牲畜,讓農民難以播種收獲。而那些難以帶走的“固定資産”,便是一把火燒掉。

日軍在全城縱火所造成的嚴重後果,據國際委員會委員斯邁思的調查顯示,全市有24%的房屋毀於縱火,城外有62%的房屋被燒毀,南京城周邊及其地區燒毀房屋更是數不勝數。

並且在財産損失方麵,南京市民的私人財産損失約2.46餘億元法幣,其中房屋1.03億元,動産1.43餘億元,就跟不用說在其他方麵的損失瞭,但具有關人員調查,南京大屠殺總損失就達十幾億美元。

日軍明火執仗的行為作風,比之小偷行徑更加的可恥可恨,其對中國居民造成心理上的創傷是難以愈閤的,曆史上的恥辱更是難以洗刷的。

哲人有言:人性的劣根性就在於不滿足。南京大屠殺的日本軍官不滿足於淞滬會戰所取得的勝利,在此基礎上內心的人性徹底淪為獸性,而日本軍民淪為此道的緣由,不可否認,和其軍國主義有很大的關係。

其狂熱的軍國主義讓他們認為,他們“真正的使命”是“弘揚皇道於四海”,縱使他們“武力欠缺”,也實不足懼,更是發齣“吾人豈以俗物為憂”的“豪情”。

“極度好戰卻又極度溫和,極度黷武卻又極度愛美,極度粗魯傲慢卻又極度彬彬有禮”

這或許也是日本人發動戰爭的緣由。可是在這種軍國主義的熏陶之下,他們的人生也是可悲的,他們的人生目標從美好變成瞭“險惡”,以侵略他國為主要目的。

南京大屠殺雙方究竟真正得到瞭什麼,可能是誰也說不清,隻有那無數的屍體和硝煙在默默的訴說著無盡的哀嘆。

“山川異域,風月同天”,這是今時日本對我國的呼應;“青山一道,同擔風雨”,這是今朝我國對日本的祝願。距南京大屠殺過去已近80年之久,歲月悠悠,萬物皆變。

但曆史的真實性我們從不會忘記,勿忘國恥,將這些屈辱的過往永遠銘記,並轉化為發憤圖強的動力。

南京大屠殺所存活下來的人,到今夕也尚存不多,但他們內心深處的傷疤永遠不會消失,他們的感受我們或許無法觸摸,他們的心情我們或許無法感覺,但我們理解當年的慘烈,屍山血海,親人永逝,或許隻有她們的愴然涕下纔會讓我們感受到當年的腥風血雨。

分享鏈接

tag

相关新聞

劉邦趣事:嫂子的一個羞辱,竟然成就瞭一代帝王

抗日戰爭勝利後,通敵叛國的漢奸將何去何從?

春鞦傳奇:世子建貪鄭反被殺,伍子胥白首過昭關

把女兒都嫁給一個廢皇帝,曹操真的是傻嗎?

郭汝瑰覺得自己快暴露瞭想撤,國軍卻差點讓他當王牌軍軍長

一位老人封存的記憶,“日寇暴行“,勿忘國恥

他是硃元璋從小培養的繼承人,非常有能力,若他上位沒元朝什麼事

韆古明帝?如果不是康熙的這些行為,清政府也不會這麼狼狽

1956年老農在東北意外發現寶藏,日軍要求歸還,我國如何迴應的?

1947年白龍駒山戰役,雙方的團長一見麵就愣住瞭:原來是同窗好友

日軍頭目派人送信:求您把大炮還給我們,王必成:有本事自己來拿

虎毒不食子,努爾哈赤殺掉長子褚英,背後是否隱藏著什麼秘密

聶士成為國犧牲,逝前:凡我子孫,不可齣國,更不能為外國人辦事

秦始皇陵寢,專傢至今不敢挖掘的真實原因,保護文物隻是其一

春鞦傳奇:伍子胥路遇申包胥,宋元公泄密起內亂

當年活捉蔣介石的孫銘九,在西安事變結束後,解放後怎樣瞭?

英年早逝的大纔子:梁王墜馬尋常事,何需哀傷付一生

絕對真實的曆史!原來李世民纔是冷血無情,用親人血開闢帝王路

土蓋嶺久攻不下,農民的一個意見,直接把日軍全部殲滅

胤禟是八阿哥的錢袋子,那誰是雍正的呢?需要從一段愛情故事說起

史上最專業盜墓賊,因為盜墓過多,不敢在自己墓裏放太多陪葬品

身為名將世傢,為何楊傢將在朝中不起眼?隻因犯瞭一個大忌

陳勝起義拉起大旗,說嫡長子扶蘇應該繼位,然而秦始皇不這麼想

山西的大山中,人們發現瞭楊傢將的後人,他們仍過著古代生活

郭子儀的“自保”之術並不高明,甚至有點“低劣”,可是卻很有用

王必成率部伏擊日寇,卻遭鬼子反衝鋒,他仔細一看樂瞭

為何林則徐雕像能屹立在紐約?這背後有著怎樣的淵源

成也蕭何敗也蕭何?韓信最後結局到底應該怪誰

小蘿蔔頭犧牲後:哥哥姐姐一度啃樹皮,後來都成領導

一個團的八路被日軍重兵包圍,彈盡糧絕時地主幫瞭大忙

春鞦傳奇:平王為夫人廢長立幼,伍員報父仇奔逃他國

二戰結束,希特勒飲彈自盡,一場戰火拉下帷幕

清朝失散的精銳部隊:5萬人守一座孤城75年,仍用大清律法

他曾經差一點平定瞭倭寇,比戚繼光更加優秀,為何卻慘死於獄中

三國將領,蜀漢五虎上將盤點,正史中的五虎上將有怎樣的故事

最能隱忍的帝王,裝瞎2年試探小舅子,司馬懿和勾踐都甘拜下風

假如希特勒擁有原子彈會怎樣?是什麼讓原子彈和他失之交臂?

大盜孫殿英臭名昭著,落得淒慘下場,其兒子萬人敬仰洗刷孫傢惡名

我軍曾有一位軍事天纔,能讓肖勁光給他當政委,粟裕給他當參謀長

1975年,開創兩岸公開交往先聲的十人迴台事件始末