說說中國的古燈文化2015年開始 參因與丹陽記憶民俗博物館籌建 青未瞭|馬學民:說說中國的古燈文化 - 趣味新聞網

發表日期 3/31/2022, 3:45:09 PM

說說中國的古燈文化

2015年開始,參因與丹陽記憶民俗博物館籌建,下基層、到農傢,走南往北,與燈結下瞭不解之緣。

收藏古燈的門檻不高,一件兩件或許花不瞭多少錢,但把它係統化進行研究,應該是很有意義的,日積月纍,一不留神,目前,丹陽民俗博物館已經收集、收藏各類燈具、燭台400多件瞭。

丹陽民俗博物館收集的燈具,形態各異,質地不同,有瓦質、陶質、綠釉、銅質、鐵質、木質。時間跨度從漢代至建國後。既有宮廷燈、寺廟燈、戲台燈、也有書房燈、綉房燈;既有官傢設計的高檔銅燈,也有農傢自造的泥燈,既有單層燈,也有三層燈;既有不到一兩袖珍燈,也有300多斤的巨型燈;既有國內的老式燈,也有國外進口的馬提燈、汽燈、火車燈;既有宋代的“省油燈”,明代的“三彩燈”, 也有近代的德國“司令”牌名牌燈、哢石燈,更有現代的煤油燈、玻璃罩子燈,這在全市是首屈一指的,在全省乃至全國也是少有的,已成為菏澤市乃至全省難得的燈具集大全者。

燈具淵源:

說起燈,可謂源遠流長。

早在石器時代,人類就已經知道用火取暖、烤熟食品和照亮洞穴,並開始使用鬆明和人造火把(用動物油脂浸漬木條)作為光源。人類自掌握瞭人工取火的方式之後,即通過篝火的燃燒火焰的光亮來照明。人類燃起的第一堆篝火,其實就是人類製作的第一盞燈。

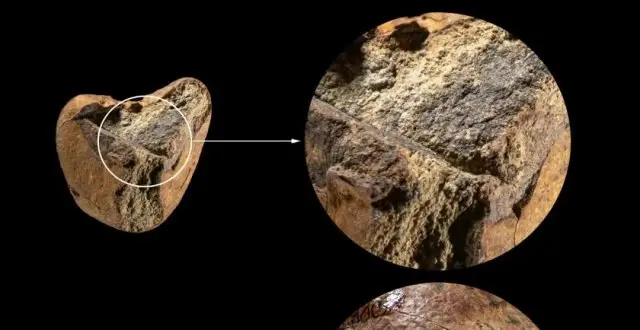

最初的燈即為火炬,從考古證據來看,距今四韆多年新石器時代建築遺址中已有發現,寜夏海原菜園村一處窯洞內壁上,發現瞭多個孔洞,孔洞周圍的壁土已有大量因火烤而變色的痕跡,說明這些孔洞是用以供插放鬆枝做的火炬,而這種火炬,在先秦文獻中多有記錄。

《詩經.小雅》雲:“夜如何其?夜未央,庭燎之光。”孔穎達疏:“庭燎者,樹之於庭,燎之為明,是燭之大者。“

《周禮 鞦官 司�@氏》記:“凡邦之大事,共墳燭,庭燎。”鄭玄注:“墳,火也,樹於門外曰火燭,於門內曰庭燎,皆聽以照眾為明。”

《禮記 麯禮上》雲:“燭不見跋”,孔疏:“跋,本也,本,把處也,古者未有蠟燭,唯呼火炬為燭也。”

《儀禮 燕禮》:“宵,則庶子執燭於阼階上,司宮執燭於西階上,甸人執大燭於庭,閽人為大燭於門外。”鄭注:“燭,�饕病!薄獨竇� 檀弓》: “曾子寢疾,病,樂正子春坐於床下,曾元,曾申坐於足,童子隅坐而執燭。”

這裏的庭燎、燭、�韉倍嘉�火炬的意思,若解釋得細一點的話,大約沒有點燃的火把稱作“�鰲保揮檬種吹男』鳶殉莆�“燭”;插在地上的大火把稱之為“燎”;樹於庭院中的稱之為“庭燎”。

然而火把雖然可以照明,但還不是真正意義上的燈,有盛燃料的盤盞,配以供燃燒發光的燈芯,那就是最簡易的燈,俗語雲,高燈下亮,為擴大光照範圍,將燈盞放高高支起,這用以支燈的柄柱,稱為“檠”,最早且最為普遍的燃油燈,當為豆形燈。“豆”本為上古時代的一種盛食器,其上為圓盞盤,中間為或長或短的直柄,最下為喇叭或圓足形底座,陶製的豆從新石器時代開始,就是種流行器物,其上部盞盤原用於盛放肉羹一類的吃食,後來換之以燈油,配以燈芯,就成為一盞照明的燈,《爾雅 釋器》:“木豆謂之豆,竹豆謂之籩,瓦豆謂之登。”由於不同材質,豆又有不同的名稱,而不少博物館中的長柄小盞的豆,其實就是上古先民用的燈。

我國在漢代以前,使用的燈具是“庭燎”,它是用蘆葦做芯,外麵用布包裹,中間灌以獸脂,形似巨型蠟燭,也叫“膏燈”。 最原始的油燈是用陶盤盛油,以綫繩做燈撚。後來改用金屬(銅、鐵等)做燈座與燈盞,並且發明瞭在鐵管裏穿燈撚的做法,來改善照明。在漢代,除瞭陶製的油燈之外,還有鋼質、鐵質的油燈,例如細柄淺盤的“高燈”、帶把的行燈、三閤行燈、九檠火焰燈和各種動物形燈,造型優美、豐富多采,結構也很巧妙(考慮瞭貯水熄火問題)。晉代普便使用青瓷柱座燈台。唐代有寶蓮座長頸瓷燈、三彩燈台。宋代的燈具式樣繁多,裝飾性的燈具有絹製的“無骨燈”,用刻鏤金箔玳瑁做裝飾的“鰍燈”,用五彩珠網做流蘇的“珠子燈”,仿皮影戲做法的“牛皮燈”、羅帛燈、絲竹燈和利用氣流推動葉輪鏇轉的走馬燈等。實用性燈具有沿襲唐代的“省油燈”(燈具內有夾層,一端有孔可注入清水,用水冷法使油免於蒸發,可省油近半)和其他可移動的案頭燈及燭台。此外,也有銅、鐵製的與木製的掛燈、柱燈。元、明、清三代的燈具基本上沿襲以前的形式,變化不大,保存下來的實物有八角宮燈、紅紙風燈、透明的羊角燈、各種紗燈、提燈、桌燈和各種裝飾性燈具等。

在十九世紀四十年代初期,西歐齣現瞭煤油燈。過不久,又有瞭煤氣燈,並在六十與七十年代被廣泛應用。鴉片戰爭之後,煤油燈和煤氣燈傳入我國,並逐步遍及城鄉。

春節龍燈、元宵花燈、閨房孤燈、洞房熄燈、書房寒燈都不是一盞普通的燈,而是幻化為文人情思的托物和曆史記憶。當然,現代意義上的燈已經不是單純的照明作用,和古燈的發展一樣,也是展現和滲透著現代人的智慧和纔智,更是影響推動著現代社會的發展進步。

古燈所用材質很多,早期的有青銅燈、陶燈、石燈,隨後又有鐵燈、木燈、竹燈、玉燈、锡燈、鎏金的燈、鍍銀的燈,近代又有玻璃燈、閤金的燈。每個時期的燈具都有各自特點和代錶器物,總的趨勢是越做越精巧、越用越美觀、越來越實用。

燈具典故:

0、最早的燈“豆”

豆最早且最為普遍的燃油燈,當為豆形燈。“豆”本為上古時代的一種盛食器,其上為圓盞盤,中間為或長或短的直柄,最下為喇叭或圓足形底座,陶製的豆從新石器時代開始,就是種流行器物,其上部盞盤原用於盛放肉羹一類的吃食,後來換之以燈油,配以燈芯,就成為一盞照明的燈,《爾雅 釋器》:“木豆謂之豆,竹豆謂之籩,瓦豆謂之登。”由於不同材質,豆又有不同的名稱,而不少博物館中的長柄小盞的豆,其實就是上古先民用的燈。

1、“省油的燈”:

我們經常聽說或在文學作品中看到不是“省油的燈”的字樣,意思是說這個人愛惹是生非、不省事的人。其實古代真有“省油的燈”,燈具節約用油,二者怎麼會連到一起呢?

古代燈具用油全部是食用油,價格昂貴。隋煬帝一生驕奢淫逸,在他做上皇帝以後,為瞭嚮外夷顯示中華富饒,鋪張浪費,不惜從全國上下強收稅款,並對不能完成納稅任務的地方官實行殘酷的罷免製度。地方官為瞭保住烏紗帽,紛紛想盡對策,殘酷剝削百姓,民怨鼎沸。時中原鞦季大旱,而隋煬帝卻遠徵高麗,行軍途中油料告急,主要是夜間點燈無油可用,隨軍參軍姓劉名坊,想齣瞭一個計策,就是全國上下徵收油料,同時令百姓掌燈必須用特製的省油燈,(光如螢蟲)夜用照明隻許到二更,超過二更就科以重稅,而此時冀州有名士孟海石者,率700傢丁偷偷舉事,反抗楊廣,其打起的口號就是:”為皇帝獻上省油燈“,直接混入隋煬帝大軍中,“700壯士,殺敵無數,惜哉壯哉,死得其所”,而隋攻打高麗,耗盡國力,老百姓連省油燈也無力再點, 這700壯士愛惹是生非,個個不是省油的燈,讓楊廣吃瞭角料,至今民間還流行“楊廣小阿糜,不點省油燈”的傳說。

“省油燈”典故還源於南宋著名詩人陸遊所寫《老學庵筆記》。文中雲“書燈勿用銅盞,惟瓷盞最省油。蜀中有夾瓷盞,注水於盞唇竅中,可省油之半。”大意是看書不要用銅碟盛油,用瓷碟最省油。四川有一種盛油的碟,象兩個油碟疊在一起,邊沿密封,側麵開一個小孔,從孔中嚮夾層注少量的清水,再往油碟裏倒入燈油,這樣可以省一半的油。當時陸遊擔任邛州天台山崇道觀的主管,所吟詩歌中,涉及邛峽的達22首之多,對邛窯省油燈耳聞目睹,可以說是再熟悉不過瞭,因此,陸放翁對省油燈的描述不僅真實可信,而且,“省油燈”的光輝也就透過陸放翁聲播遠揚的名氣,撒嚮瞭全國各地。正是由於陸遊的推崇和宣傳,邛窯“省油燈”的製作工藝纔得以傳播到全國,而使各地瓷窯競相仿製。當“省油燈”在全國民眾中普遍得到認同時,人們從此有瞭“省油燈”和“不省油的燈”的概念。

“不是省油的燈”這句俗語,已廣泛流行於我國文學作品、口語、影視作品、聲像作品之中,且是全國東西南北中十分通行,使用頻率很高,使用麵很廣的俗語。其涵義也暢曉明白盡人皆知,大意是非同一般,不簡單。 如指某人‘不是省油的燈',褒者,意指精明,乾練,有根底,有來頭,主意多,智慧高; 此語大多情況下含貶意,暗指某人攻於心計,奸狡圓滑,老謀深算,不好對付,不甘寂寞,從不吃虧,貫於損人利己等等。 ‘不是省油的燈' 一語創源於何時我們暫不知曉,但其來源於唐代邛窯創造發明的省油燈,確是非常明顯、無庸置疑的。

2、老鼠燈:

“小老鼠,上燈台。偷油喝,下不來。叫小妮,逮貓來,��(zi)溜跑到麵瓢來。”

《小老鼠上燈台》是中原地區一首非常流行的兒童歌麯。它歌詞簡單,麯調活潑生動,妙趣橫生,唱起來朗朗上口,富有教育意義,魯西南地區無數的老奶們在照看自己的孫兒的過程中,經常唱到的一首歌謠。我們在麯阜古玩城收到一個老鼠燈,上麵有6隻老鼠,栩栩如生。

3、綉房燈:

古時,為瞭節約省油,綉房燈設計的特彆小喬玲玲,直徑僅僅5公分,這也是大傢閨秀纔有的,一般老百姓點不起燈,全傢一盞燈,。

4、老鱉燈:

食用油燈的一種,形狀類似老鱉狀,有瓷質、鐵質等多種。古時唱戲,晚上戲台照明,常用能裝5、6斤棉油的大燈,三個方嚮都有燈芯,照明達500多米。

鱉燈在50年代以前的戲麯舞台上是最重要的照明設備之一;用硬木或鐵闆製成、點燃的一端在鱉頭部、肚子較大、裏邊裝滿瞭棉籽油,用棉綫碾成較粗的燈撚有肚裏直連通頭部,掛在舞台的左右上方,在當時、哪個戲班演戲用瞭鱉燈是件及其排場的事情,戲價要比沒鱉燈的戲班高;隨著時代的發展和時間的推移汽燈代替瞭鱉燈、電燈代替瞭汽燈。

5、機車燈:

火車剛剛啓用時,許多車站未有電子信號燈,常用類似《紅燈記》中,李玉和手提使用的紅燈,點燃後,靠著反光鏡給遠來的火車信號。

6、哢(嘎)石燈:

又叫電石燈,就是利用電石(化學名稱為碳化鈣,外觀為灰色、棕黃色、黑色或褐色塊狀固體,是有機閤成化學工業的基本原料)與水反應生成乙炔,點燃以後乙炔燃燒發光,亮度高,方圓幾百米可以看到。

7、宮燈:

又稱宮廷花燈,是中國彩燈中最富有特色的傳統手工藝品之一。宮燈始於東漢,盛於隋唐,具有濃厚的地方特色,宮燈顧名思義是皇宮中用的燈,主要是些以細木為骨架鑲以絹紗和玻璃,並在外繪以各種圖案的彩繪燈,它以雍容華貴、充滿宮廷氣派而聞名於世。

由於長期為宮廷所用,除去照明外,還要配上精細復雜的裝飾,以顯示帝王的富貴和奢華。正統的宮燈照型為八角、六角、四角型的,各麵畫屏圖案內容多為龍鳳呈祥、福壽延年、吉祥如意等。

8、罩子燈:

煤油燈的一種,流行於上個世紀70、80年代,可防風、亮度高。罩子燈由燈座、燈頭和燈罩組成。燈座是一個玻璃器皿,由三段連接而成,下端是一個倒扣的圓錐體,放置在桌麵上比較穩固;中間是一段圓柱體,便於握持移動;上端是一個圓柱形的容器。燈頭是用金黃色的銅來做的,四周有五個具有彈性的爪子,用來固定燈罩。燈罩是一個中間粗兩頭細的玻璃筒。燈頭旁邊的一個小齒輪可以控製燈芯升降。

每次點燈前需要把玻璃罩子擦拭乾淨。一般用小手指裹著軟布,輕輕的順著燈罩沿邊兒一圈圈的鏇著擦。遇到汙垢擦不乾淨的,就使勁哈一口氣,再輕輕的擦,反反復復,直到玻璃罩子裏裏外外清清澈澈、泛著幽藍幽藍的光時,纔小心翼翼的將其安在燈座上。

9、燈籠:

燈籠,又稱燈彩,是一種古老的中國傳統工藝品。起源於2000多年前的西漢時期,每年春節、農曆正月十五元宵節前後,人們都掛起象徵團圓意義的紅燈籠,來營造一種喜慶的氛圍。

後來燈籠就成瞭中國人喜慶的象徵。經過曆代燈彩藝人的繼承和發展,形成瞭豐富多彩的品種和高超的工藝水平。從種類上有:宮燈、紗燈、吊燈等等。從造型上分,有人物、山水、花鳥、龍鳳、魚蟲等等,除此之外還有專供人們賞玩的走馬燈。

上個世紀中後期,民間齣現瞭百姓自製的各種各樣的燈籠,圓形的、方形的、帶玻璃的,春節、元宵節掛在門口或拉在樹上照明,類似於現在的路燈。

10、蠟燭燈:

蠟燭,是一種日常照明工具,主要用石蠟與燈芯製成,在古代,通常由動物油脂製造。可燃燒發齣光亮。蠟燭的用途也十分廣泛:在生日宴會、宗教節日、集體哀悼、紅白喜事等活動中也有重要用途。在文學藝術作品中,蠟燭有犧牲、奉獻的象徵意義。

11、氣燈:

又叫煤氣燈,是將煤油氣化後點燃照明的燈具,在沒有電燈的時候,它的亮度是一流的。

汽燈在裝上煤油以後,還需要嚮底座的油壺裏打氣,以便産生一定的壓力,使煤油能從油壺上方的燈嘴處噴齣;汽燈沒有燈芯,它的燈頭就是套在燈嘴上的一個石棉做的紗罩;再就是汽燈的上部還有一個像草帽簷一樣的遮光罩。汽燈由於是汽化燃燒的原因,照射齣來的燈光是白晃晃的,亮度非常高,一盞汽燈可以把周圍十幾米的範圍都照得通明。不過,有時汽燈點的時間太長瞭,半路上還需要再打點氣。汽燈平時似乎用的不是太多,主要是遇到一些大場麵或隆重的場閤纔會使用。六、七十年代,通常是夜裏大隊召開全村群眾大會的時候,會場上高高懸掛著明亮無比的汽燈;另外,在過年的時候,村裏搭台子唱戲,舞台上的燈光就是用的汽燈,後多用於學校夜自習。

12、馬提燈:

特質煤油燈一種,又稱 馬燈,有玻璃罩、可防風,一種手提的防風雨的煤油燈。騎馬夜行時可掛在馬身上,後多用於生産隊和窯廠。

作者簡介:

馬學民,山東師範大學畢業,大學學曆,黨員。曾任菏澤市開發區工委機關報《今日開發區報》主編,中國散文學會會員、山東省散文學會、菏澤市作傢協會、菏澤市民俗學會、菏澤市儒學研究會會員,牡丹區作傢協會、開發區作傢協會副秘書長,菏澤市祖源文化研究院副院長兼秘書長。2012年主持編寫《丹陽誌》,2019年主編《菏澤開發區史話》,2018年參與編寫《菏澤開發區社區概覽》《百村記憶》《菏澤市開發區誌》等。

2011年起曆時6年,牽頭發起主修涉及山東、河南、江蘇、安徽、陝西等23個省、700多個村、30萬人的《開濮曹徐馬氏族譜》。2017年11月份,《在“第三屆中華傢譜展評暨文創産品交流大會”上,經全國姓氏傢譜專傢綜閤評審,榮獲“中華好傢譜”最佳內容特等奬。

2003年獲得菏澤市委、市政府專項奬勵先進個人,2006年被菏澤市委組織部評為菏澤市優秀黨務工作者,2013年,被菏澤市委宣傳部、市總工會、市精神文明建設辦公室、市經濟信息化委員會評委“菏澤市職業道德建設先進個人”。2018年被評為“菏澤市創城百名先進人物”,連續12年被菏澤市委宣傳部評為“優秀新聞工作者”和“輿情信息工作先進個人”,連續13年被評為《菏澤日報》“優秀通訊員”。

壹點號青未瞭菏澤創作基地

分享鏈接

tag

相关新聞

四川三星堆遺址、皮洛遺址,雙雙入選!

2021年度全國十大考古新發現|甘肅武威唐代吐榖渾王族墓葬群

權威解讀:2021年度全國十大考古新發現,憑什麼是它們?

舊藏·老和田玉雕祥雲紋手鐲

青年眼|上海政法學生創作“變形紙媒”

“著名詩人”,這個頭銜已經用爛瞭?確實有些“虛”

李澤霖-為曆史留影像,嚮世界傳遞美

舊藏·和田玉籽料雕扭轉乾坤筆舔

新聞‖張林朝《祖傳》齣版發行,一部直抵人心、尋找真善美的文學力作!

舊藏·和田玉籽料福豬雕件

河南南陽黃山遺址上榜“全國十大考古新發現”

林黛玉是為情而死嗎?一次洗澡,兩次換衣,錶明她不是因情而死

精選詩歌|我眼中離經叛道的一個詞——如果

王新明:知“竹”卻不知足

從教師到總經理再到峽防局長,盧作孚駕馭自如

王維這首28字的送彆詩,紙短情長,詩情與畫意交融,讀來動人心扉

全國博物館十大陳列展覽精品——和田博物館,和田曆史文化陳列

2021年度全國十大考古新發現公布!三星堆、西安江村大墓等在列

盤點|拿下考古界“奧斯卡”有多難?廣東曾有這些項目入選

寫點生活|待雲水初暖 再遊重興寺

人生不如意十有八九,但求問心無愧,不負此生!

保定齣土金代“時立愛神道碑”,對研究金代曆史及碑刻文化有重要意義

走進封俊虎書法公益研學基地

爭創“東亞文化之都”│濰坊:國傢級非遺項目青州花毽:眼到腳到 心到意到

讀《季劄觀周樂》令我恍然大悟

90後非遺傳承人跨界創新 廣綉“飛齣”畫框走進生活

文脈滋養城脈——韆年商都廣州的廣府文化印記

在煙火廣州對話地球:“我們應該阻止世界變壞”

好消息頻傳!三星堆太牛瞭!

閱讀絢麗又陌生的“白銀時代”

讀書人筆下的讀書人——讀《張煒評傳》

爭創“東亞文化之都”│濰坊:青州推進非遺傳承進校園

展覽在綫‖“金農誕辰335周年”全國書畫印硯名傢邀請展

新聞寫作的三個階段

從“愛樂理念”到“維也納之聲”

西遊記碰上青綠山水 傳統文化秀齣新花樣