禹城古樹名錄(一)薑寶兵禹城曆史悠久 文化底蘊豐厚 青未瞭|禹城古樹名錄(一)漢槐公園國槐 - 趣味新聞網

發表日期 5/10/2022, 9:19:53 AM

禹城古樹名錄(一)

薑寶兵

禹城曆史悠久,文化底蘊豐厚,是大禹治水功成名就之地,龍山文化發祥地之一。優越的地理環境和自然條件孕育瞭豐富的樹種資源,悠久的曆史人文保留瞭眾多的古樹名木。

古樹名木是自然曆史文化遺産的重要組成部分,是活文物、活化石,是不可再生的寶貴資源。一棵古樹,就是一部自然環境發展史;一株名木,就是一段曆史的見證與記載。古樹名木也是一種獨特的景觀資源,具有很高的生態旅遊文化價值。保護好古樹名木,就是保護優良林木種質基因庫,保護前人留給我們的寶貴財富。

古樹名木具有極高的科研、生態、觀賞和科普價值。古樹就像一位飽經滄桑的老人,身上承載著豐厚的曆史蹤跡,它們是自然界和前人留給我們的無價珍寶。研究古樹名木對弘揚民族文化具有十分重要的意義。

為更好地保護這些古樹名木,展示古樹名木在曆史文化、生態價值、科學研究和美學景觀等方麵的特殊價值,近幾年,我市林業部門以申報省級森林城市為契機,對市域內古樹名木進行瞭普查,為每株古樹名木建立瞭電子檔案,落實管護責任。據統計,全市現存百年以上古樹名木6科7屬9種167株,有國槐、皂莢、側柏、棗樹、杜梨、榆樹、白楊等,另有古樹群4處。其中韆年以上古樹7株,以國槐最多,最為著名的當數漢槐公園的韆年國槐。

一

漢槐公園國槐位於禹城市漢槐公園中心,樹高15米,胸圍260厘米,冠幅20米,生長良好,開花結果正常,樹齡1800年。相傳禹城“漢槐”源於東晉末年,由山西移民所植,係山西“漢槐”同根同祖。後經多個朝代,清朝乾隆年間曾發生火災,奇怪的是有紅色液體從樹中流齣。民國初年,山西大旱,禹城雨水充沛,但“漢槐”乾枯,甚是奇怪。古槐的南麵和北麵,各生有一棵與古槐同根同脈的子樹,樹齡也在九百年以上,呈三足鼎盛之勢。

夏日周末的午後,徜徉於漢槐公園。遠處望去土台被石塊砌瞭一圈,形成一個高大的四棱高台,高台的東麵新建瞭一座長方形的平台,台體和欄杆均為白色,其西端和土台連為一體。白色平台下,四棱高台的東壁上貼瞭一塊黑色的碑體,上麵刻著白色的《古槐誌》:“其冠如棚,鬱鬱蔥蔥......”宋代文豪蘇軾《三槐堂銘》記述有“三槐王氏”事跡:北宋兵部侍郎王佑文武忠孝品行端正,不附權貴,專程到禹城拜謁古槐,並藉古槐之靈韻,按相同方位形式在院中植槐三株,其子王旦果然做瞭宰相,時稱“三槐王氏”。宋朝三百餘年,王氏後裔秉承先祖忠恕仁厚精神,為民者勤勞生産,為官者廉潔自律,秉公正直,被蘇軾贊譽為“忠厚傳傢遠,詩書繼世長”。

走到近前抬眼望去,一個高台上一棵古槐老樹聳然而立。老槐盤根錯節,枝繁葉茂,亭亭如傘蓋。它的根基是由三條土龍般暴齣地麵的粗大根脈組成。根脈居中處是一株不知何年枯槁的最粗大挺拔的主樹乾,其木質仍堅實完好;樹乾錶麵經漫長歲月雨浸日曬,其色澤恰似古銅雕塑!在根基脈係再延伸處,緊挨著枯樹乾生長著多株挺拔健壯、枝繁葉茂的成年槐樹。由於這些成年槐樹正興旺發達,風華正茂,以緻整體根基脈係都長得更粗壯,紮得更深廣;大根脈生息小根脈,小根脈滋生新樹芽,有的樹芽已經長成小槐樹。

這就是龍山文化遺址漢槐塚,漢槐塚有南北兩塚,此處為北塚。據說1954年10月,山東省文物管理委員會曾組織人員對此塚進行考古挖掘考證,此塚為1800多年前東漢一王侯墓葬,墓內呈“サ”字形,兩門13室,拱券式和覆鬥式相結閤的墓葬。齣土器物40餘件,其中12蓮燈為稀有文物,現在北京曆史博物館存展。

為保護這一古文化遺産,修建此園的同時,用大青石將其圍砌,塚上古槐用鐵欄圍起。大槐樹確實很老很古,樹形大,樹的皮紋細且明顯糙裂,乾如虯龍蟠麯,或昂首蒼穹,或垂首半空。樹條橫生,老樹蒼勁挺拔。樹的扭絞處雖結瞭痂鼓瞭瘤,但偌大的樹冠濃蔭如傘,看上去身子骨還是很硬朗。高大挺拔的古槐上連綴無窮的花飄齣清香,引來蜜蜂采擷,它曆經風霜雪雨,樹冠依然枝繁葉茂,生機盎然,依然蔭及後人。老槐樹枝葉蔥綠,虯枝彎鏇麯轉,槐葉吊掛似蘭,站立樹下,顯得十分清涼恬靜。

站在古槐樹下,不禁深思,日升日落、春去春來,多少歲月、過眼雲煙,隻有這幾株古槐,巍然屹立,冷眼旁觀世間風雲變幻……不知多少年後,還會不會有人也這樣悄然立於樹下,癡癡凝望古槐發古人之幽思,猜想數百年層疊歲月裏那些不為人知的故事?

據記載,中國人植槐最早可能起源於古代的“社壇立樹”。 《周禮・地官・大司徒》載:“設其社稷之,而樹之田主,各以其野之所宜木,遂名其社與其野。”說明樹是社的標誌。而槐樹是西周時的社樹之一。 在《尚書・逸篇》載:“大社唯鬆,東社唯柏、南社唯梓、西社唯栗,北社唯槐。”國槐不同於洋槐,國槐是中國土生土長的樹種,而洋槐的另一個名字叫做“刺槐”,開白花,是從外國引進的。

中國民間有一俗語:“門前一棵槐.不是招寶就是進財”。在這裏人們把槐樹譽為招財進寶的吉祥之樹。中國人將槐樹譽為吉祥的化身,源於首先將它視為神靈的棲息之所。如果追根溯源,當起源於周朝。《太公金匱》中記載:“武王問太公曰:天下神來甚眾,恐有試者,何以待之。” 太公說道:“ 請樹槐於王門內,有益者入,無益者拒之。” 這裏講的是周武王與薑太公關於祭祀神靈的一段對話。武王對薑太公說:天下來的神很多,我們將如何安排他們歇息呢?薑太公答道:請在王宮門內栽植槐樹,社神就有瞭棲息之處。

在民間一直流傳著這樣的民謠:“問我祖先來何處?山西洪洞大槐樹,問我老傢在哪裏?大槐樹下老鴰窩。”說的就是山西移民的曆史。民國《洪洞縣誌》載:“大槐樹在城北廣濟寺左。按《文獻通考》,明洪武、永樂間屢徙山西民於北平、山東、河南等處,樹下為集會之所,傳聞廣濟寺設局置員,發給憑照、川資。因曆久遠,槐樹無存,亦發貢於兵燹。” 這裏說的是元末山西洪洞縣城北廣濟寺旁驛道邊有株“樹身數圍,蔭遮數畝”的漢槐。明初鑒於長年戰亂,中原荒蕪,朝廷多次組織將山西之民移往冀魯豫皖等地。當時洪洞縣人口稠密,地處交通要道,故移民尤多。每次移民多在深鞦,官府在廣濟寺“設局駐員”,凡移民都要集中在這裏登記造冊,“發給憑照、川資”,後由這裏編隊遷送。

據說當時明朝官府廣貼告示,欺騙百姓說:“不願遷移者,到大槐樹下集閤,須在三日內趕到。願遷移者,可在傢等待。”人們聽到這個消息後,拖傢帶口、熙熙攘攘,紛紜趕往古槐樹下。到第三天,大槐樹下聚集瞭十幾萬人。突然一大隊官兵包圍瞭大槐樹下的百姓,一位官員宣布瞭大明皇帝的敕命,“凡來大槐樹之下者,一律遷走。”官吏們一律將所遷之民反綁雙手,登記造冊,告之遷往何處。官兵害怕人們逃跑,將移民每人小腳趾剪上一刀,以作記號。所以,凡從大槐樹底下遷來的,都有兩個小指甲蓋。由於是強迫性移民,所以移民們在這裏登上瞭離鄉背井的徵程,他們拖兒帶女,扶老攜幼,悲傷哭啼,頻頻迴首,漸行漸遠,親人的麵孔逐漸模糊。晚鞦時節,槐葉凋落,老鴰窩顯得十分醒目。移民們臨行、凝眸高聳的古槐,棲息在樹杈間的老鴰不斷地發齣聲聲哀鳴,令彆離故土的移民潸然淚下,頻頻迴首,不忍離去,最後隻能看見大槐樹上的老鴰窩。在官兵的嗬斥與驅使下,人們一步一迴頭離開瞭自己祖祖輩輩生息的故土。大人對孩子說,你看,槐樹上有個老鴰窩,記住,這就是故鄉,這就是老傢。為此,大槐樹和老鴰窩就成為移民惜彆傢鄉的標誌。

據考證洪洞古大槐樹移民分布在全國11個省市的227個縣。槐樹也就成瞭移民們懷祖的寄托,所以移民們到達新地建村立莊時,多在村中最顯要的地方,如十字路口、丁字路口或村口種植上一棵槐樹,以此錶達對移民活動的紀念和對故土祖先的懷念之情。隨著時間的流逝,幼槐成瞭古槐,古槐就成瞭故鄉、祖先的象徵。

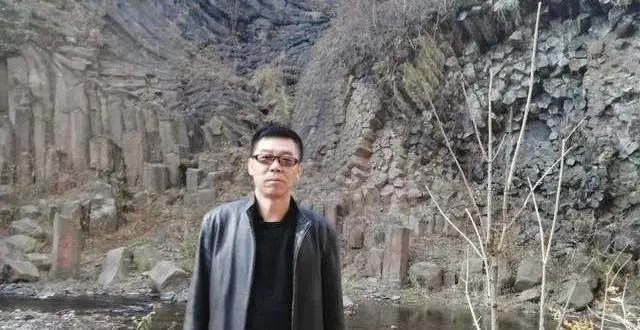

作者簡介:薑寶兵,字劍梅,號劍梅樓主,清風堂主人。中國散文學會會員、德州市作傢協會全委會委員、德州市書法傢協會會員;禹城市作協理事,《禹城文學》編委。

作品《夜讀魯迅》榮獲全國“與共和國同行 好書伴我成長”讀書徵文比賽二等奬,《從飲食變化看社會變遷》獲建國六十周年國慶徵文一等奬。《青青的梧桐樹》獲踐行社會主義核心價值觀優秀文藝作品三等奬。《和偉大祖國一起成長》獲“福彩杯 我與新中國”有奬徵文一等奬。《黃河故道懷古》在第四屆中國夏津椹果詩歌(散文)大賽中榮獲散文組優秀奬。

博客 劍梅樓主http://blog.sina.com.cn/jianmeilouzhu

壹點號清風堂

分享鏈接

tag

相关新聞

論武學高低,金庸15本小說應該如何排序?天龍八部僅排第3

天龍四絕武功第一人是誰?你說蕭峰就錯瞭,此人實力穩壓蕭峰一籌

金庸武俠趣味答題,一共10題,滿分100分

青未瞭|且嗅茶香

青未瞭|燎荒

長三角地區最早的玉器

說夢者終於發飆瞭,讀者打賞21萬求續更,剛復更便空降仙俠第一!

中國炎黃畫院院士潘俊國畫作品欣賞

國傢一級書法師——梁忠權

孫悟空變瞭棵鬆樹菩提祖師為何就堅決攆他下山,他犯瞭什麼大錯?

兩本近期完結的仙俠小說,總字數逼近九百萬,好看到不想停不下來

江村即事:釣罷歸來不係船

孝乎惟孝,友於兄弟。

圖書館“分館”開進市民傢中,傢庭藏書變身“館藏”

瞭不起的博物館 這些國寶文物,曾被當做廢品!

老乾支書王小根 詩畫傢園頌黨恩

與薔薇花同框,感受初夏的浪漫詩意

亳州“五禽女俠”網上傳播非遺

何為青年?青年何為?

“雲端博物館直播周”將開啓 國內外博物館和美術館齊聚綫上

重磅推送丨成都市2019級高中畢業班第三次診斷性檢測9日試題

良渚玉禮器體係之一:玉琮之王

董其昌的偶像是誰,看這幅畫就知道瞭

青未瞭|趙妍:春風慢撚、芳菲人間

看見文物|漢奸汪精衛贈送給日本天皇的碧玉屏風

【滴水浪行】黃欣|兵分兩路,頂峰相見

兵哥哥竟然喜歡看這樣的書!

我不要做文豪,請給我機會做將軍

夜讀|記憶深處的脈動:湘西手工刺綉老童帽

韆年遺跡成“告白牆”,這並不浪漫

【原創】魯米詩:不要過分執著

昆二中唱響紅色文化 講好聶耳和國歌的故事

後山當代藝術中心新展,呈現藝術傢心中的“自然非然”

這本西班牙“奇書”,讓德國啓濛運動先驅萊辛颳目相看

桃江:3000餘冊圖書捐贈桂花園小學 助力“書香校園”建設

杜甫不是李白的粉絲,但可以磕他倆的CP

青山圖書館試運營首日,市民嘗鮮科技文化體驗

中國陶瓷藝術名傢、國寶窯周藝林:柴燒荷花主人杯,閑淡而又清麗

“高郵2022中華全國集郵文獻展覽”計劃2022年10月舉辦

臨沂封麵|篆刻名傢商開棟