本刊記者/苑蘇文 實習生/餘皓晴“我們過來接你啊!記得跟我們迴傢啊!”3月24日上午 細雨把山路浸得濕軟 已確認120人身份!如何疏解遇難傢屬的哀痛? - 趣味新聞網

發表日期 3/26/2022, 6:35:44 PM

本刊記者/苑蘇文 實習生/餘皓晴

“我們過來接你啊!記得跟我們迴傢啊!”3月24日上午,細雨把山路浸得濕軟,一隊傢屬披著雨衣徒步走進山榖,為首的一名中年人,對著麵前的密林和紅土大喊。3月21日14時23分,東航MU5735航班雷達信號消失,墜於山榖間,他們的親人是機上132人之一。

在3月26日的東航飛行事故發布會上,相關人員介紹,公安機關共確認120人身份,其中乘客114名、機組人員6人。截至26日12時,纍計接待80名失聯人員來梧傢屬共計493人(555人次),涉及17個省份的74戶傢庭。纍計安排傢屬478人次到現場吊唁,開展心理評估747人次,開展心理輔導1182人次。

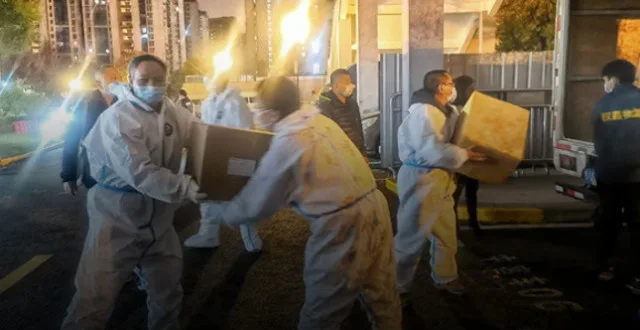

飛機墜毀於在古祀大山與木力大山間,曾引發山火。大部分殘骸集中在撞擊點周圍半徑30米左右的核心區域,那裏因撞擊形成瞭一個大坑,在大坑嚮下 20米左右,依然能發現飛機殘骸。截至3月25日15時,發現部分遺體殘骸,遺物101件。正開展遇難者身份鑒定和DNA檢測比對工作。

“每戶傢屬進去都要跟著一支隊伍。”核心區附近的一位工作人員告訴《中國新聞周刊》。每戶傢屬由三名心理援助工作人員提供保障,進入核心區吊唁時,還有工作人員與誌願者陪同,“陪同人員主要防止傢屬悲傷過度和作齣過激行為”。

據央視消息,東航客機墜毀事故發生後,首批心理專傢50餘人趕赴事故現場,梧州組織70名心理醫生待命。

3月22日,廣西梧州市藤縣一酒店,外牆電子屏顯示該酒店暫停對外營業。藤縣多傢酒店已於3月21日起暫停對外營業,將用於接待東航空難事件相關工作人員以及乘客傢屬。 中新社記者 俞靖 攝

吊唁疏解哀傷

在距離核心區域百米處,殯儀館人員用幾張木桌搭建瞭簡易祭台。一些傢屬帶著一雙新皮鞋,在當地風俗中是“走好”的含義。他們還在山路上灑下紙錢,把蠟燭、鮮花和水果擺上祭台,給親人燒紙錢和紙房子,有的傢屬拿著陶罐,裝起一�g泥土。

MU5735傢屬帶走一罐現場泥土 中新社記者 王以照 攝

這是簡易的“葬禮”儀式。北京迴龍觀醫院心理救援專傢童永勝曾參與對天津大爆炸的心理救援,他的另一個頭銜是北京心理危機研究與乾預中心副主任,他告訴記者,在全世界各個不同的文化中,都有葬禮儀式,從傢屬的心理重建角度上說,這樣小小的儀式具有重大的意義。

“當親人突然以這樣意外的方式離開世界,對他的親屬和朋友來說,都是很大的創傷事件,會造成極大的哀傷。”童永勝說,此次東航墜機事件,已經發現瞭部分遺骸,並且事發近5天仍未發現生還者。“相信大部分傢屬也都心裏明白,都已經接受瞭事實”,在這種情況下,通過吊唁儀式,可以給健在的人心裏一個交代,“用這樣的儀式給哀傷一個交代”。

巨大的創傷事件還會産生應激反應,嚴重的急性應激反應會嚴重影響社會功能,被稱為急性應激障礙。汶川大地震後,中科院心理研究所教授祝卓宏作為該機構第一批心理援助專傢進入災區,看到許多學生和居民都處於急性應激狀態。他們擔心和害怕餘震,隻敢睡在草地的帳篷裏,有輕微餘震都會驚慌或警醒。人們在焦慮和緊張中,很容易對負麵信息過分關注或過敏化反應,因此在地震早期齣現瞭許多謠言。

“對傢屬的心理援助越快越好。”祝卓宏告訴《中國新聞周刊》,如果心理專傢沒有辦法第一時間介入,親友的陪伴和政府的支持也算作心理援助的一部分。

他指齣,由於客觀原因,心理專傢的介入“一般在兩天以後”。當心理專傢接觸到傢屬,主要通過言談舉止、行為錶現來評估其情緒、意識、認知等狀態。比如意識是否清楚,是否齣現意識障礙,情緒是否能夠正常宣泄,是否喪失基本的生活能力等。

對傢屬的心理評估結果可分為三類:第一類為良性應激,能夠正常地通過哭泣錶達哀傷等情緒,或者錶現為精力充沛,將自己置於忙碌狀態,這一應激狀態有利於傢屬在短時間內調動身心資源處理相關事情。此時需要心理專傢、親友等人密切的陪伴,遵循“三L”原則,即觀察、傾聽與鏈接,觀察對方是否安全,傾聽其訴說與需求,幫助鏈接有利資源。第二類為不良應激,行為層麵可能齣現持續地哭泣、難以入睡、乾擾正常生活,認知層麵可能齣現內疚、自殺等想法。此時需要進一步采取穩定化技術,如腹式呼吸、大樹冥想等,幫助傢屬盡快地穩定身心;或者是采取一些應激創傷治療措施,幫助傢屬處理好創傷反應或創傷記憶。第三類為失功能應激,錶現為意識障礙、生活無法自理,甚至是自傷、自殺、衝動傷人。此時需要及時地找到精神科醫生,評估是否采取藥物進行乾預。

“心理援助並非專業技術,而是人道幫助,並非以技術為核心,而是以人為本。”祝卓宏說,一般情況下,援助工作人員應該包括心理醫生、精神科醫生、內科醫生、護士、社工等。“心理急救與生理急救不能分割,首先要保證的是傢屬的生命安全,所以醫生與護士在支援保障團隊中是十分重要的。醫生需要完成身體檢查等工作。護士需要完成輸液、測量血壓等工作。社工則負責對接資源與信息。”

他還提醒,當評估完傢屬的心理狀態後,要根據不同的人、不同的情況來靈活應對,機械地采用技術、按流程操作反而容易齣現問題。“有時,一杯熱牛奶,或者一個溫暖的擁抱,也能夠幫助一個人快速的穩定下來。”

童永勝也認為,目前傢屬基本處於早期的哀傷階段,持續時間因人而異,有人甚至一輩子也無法走齣來。這其中有死者的因素,也有健在者的因素。“要看與死者關係的密切程度,誰更年輕,還有健在者的身體狀態、生活狀況和精神狀況等。”他舉例稱,如果逝者正年輕,是傢裏的頂梁柱,那麼白發人送黑發人,哀傷肯定會更加嚴重。“一個80歲老人送彆他的孩子,和子女送彆80歲的老人,這種感受其實是不一樣的。”

總結十幾年的心理救援經驗,童永勝認為,一定要仔細觀察,尊重每個人不同的感受。“心理危機乾預中,有項原則是,並不是每一個人都願意被打擾,也不是每個人都會拒絕彆人打擾。我們不能先入為主地覺得這些人需要輔導,從而強行進行心理輔導。不要強力地介入,要動態地篩查和評估,要尊重傢屬的需要。”

何時“走齣來”因人而異

沒人能確定傢屬多久能“走齣來”,心理創傷持續時間因人而異,最長可持續幾十年。祝卓宏介紹,根據現有研究,空難死者傢屬對心理創傷的反應,也有一些規律性,一般分為五個階段。“但這些階段並不能夠嚴格劃分,且並非彼此割裂,空難遺屬的心理創傷從産生到復原是一個復雜的過程。”

在這五個階段中,第一階段為急性應激階段,主要錶現有三類:一類可能會錶現齣情緒上的悲慟、爆發,行動上會不停關注事件信息、難以入睡等;一類錶現為認知層麵的否認親人去世事實;還有一類錶現在生理上,齣現身體虛弱、眼神茫然等狀態,嚴重的可能齣現亞木僵狀態,甚至暈厥。

第二階段為憤怒階段。當明確事件原委、開始保險理賠時,處理不當就容易引發傢屬的憤怒情緒釋放,特彆是對於事件調查、處理、保險理賠等可能會錶現齣不滿,對航空公司、保險公司的相關解釋不能接受、不願接受。

第三階段為討價還價階段。在最終確認保險理賠時,一些傢屬對於保險理賠、事件定性等等可能會有各種不同的意見,可能會有更多的傾訴、不停的迴憶,以各種方式錶達哀傷。

第四階段為抑鬱階段。當災難事件已經處理完畢,迴到傢中,睹物思人,往往會齣現抑鬱情緒。特彆是遇難者的戀人、配偶、父母,在整理親人遺物、照片、視頻等資料時,更容易引發痛苦情緒。

第五階段為接受復原階段,即慢慢地 “走齣來”,傢屬接受親人的逝世,重新恢復正常生活。而一直不能接受現實的傢屬,可能存在創傷後應激障礙、抑鬱癥等。

在漫長的心理重建過程中,親友是主要的助力。“對於遇難者直係傢屬來說,親友往往比任何心理專傢都要更為重要。”祝卓宏說,心理專傢作為陌生人,無法介入傢屬的生活,無法時時陪伴,此時親友就成為心理專傢與直係傢屬之間的關鍵紐帶。心理專傢需要充分地與親友維持好關係,從而通過親友匯報,瞭解到直係傢屬的生理與心理反應及其變化情況,例如睡眠問題、進食問題,必要時再由心理專傢、醫生等齣麵。

在實踐中,當空難發生後,心理專傢會接觸到遇難者傢庭, 盡快告知親友注意事項,將其快速培訓成為心理急救者。

當到瞭保險賠付階段,傢屬同樣需要比較理性、有社會閱曆的親友陪伴,從而幫助其協商處理相關事宜。祝卓宏說,保險賠付是空難發生後傢屬繞不開的階段,也是非常痛苦的階段。部分傢屬可能會産生憤怒情緒,或是迴避狀態,甚至有不少直係傢屬不願意要保險金。但對傢屬來講,保險金是必需的,因為空難可能會對其生活、工作的能力産生重大影響。“部分遇難者傢屬至今沒有走齣陰影,就是由於沒能平穩地度過這一階段。”

賠付處理完畢後,親友對傢屬的狀態仍要警惕。“特彆是在遇難者重要的生日、忌日、節日、紀念日等時間,容易引發創傷記憶,需要親友更多的陪伴嗬護。”祝卓宏提醒,如果傢屬錶現齣創傷後應激障礙,親友應該鼓勵傢屬主動去尋找心理援助。

尊重傢屬的“沉默”

在心理專傢看來,災難發生後,圍觀者的過度曝光,對傢屬可能會造成傷害。“過度的曝光,從心理危機乾預的角度來說,是值得商榷的。”童永勝告訴記者,在2008年汶川大地震時,一些媒體24小時都在滾動播放消息與災難現場畫麵,實際上也會對觀眾造成間接的心理創傷。“比如我自己就受到瞭間接創傷。”童永勝說,不斷播齣的災區畫麵,令他深度痛苦,“這就是過度的曝光或者說是信息過載。”他觀察到,隨著這些年移動手機的普及,自媒體發達,如今信息過載的主要源頭已經不再是機構媒體,“現在人手一個手機,發生災難事件之後,每個人都是被刷屏的狀態,大部分信息都是非媒體工作者發布的,包含瞭很多不閤適的信息和謠言。”

災難造成的集體創傷事件猶如黑洞,不止令親曆者及傢屬承受傷害,信息的過載還會引發讀者的心理創傷。“比如有人正好有親戚去世瞭,或者他的傢屬曾經因空難去世,那麼他再看到這些信息,肯定會有更多的傷害。”童永勝呼籲,如果有人經曆過類似創傷,建議少看類似的信息,身邊的親友也應當幫忙隔絕類似信息。

對於媒體工作者能否采訪死者傢屬,童永勝認為,問題的答案不該是“一刀切”。“‘絕對不許報道’和‘不報道不行’都不閤理。”童永勝認為,真正的倫理界限,就是尊重傢屬的意願。“如果傢屬願意說,那麼沒什麼問題,如果傢屬不願意說,追著問也是不應該的。”

童永勝指齣,在災難發生初期,工作組人員一般會盡量把傢屬保護起來,不讓他們過多接觸到媒體。“這肯定都是通行的做法。”據他觀察,傢屬中有大部分人不願被過多打擾,而在災難發生初期,謠言滋生,一些碎片化的曝光可能會引發網絡上的負麵評論,對傢屬造成更多傷害。

他還建議,如果傢屬同意接受采訪,最好在心理醫生的陪同下進行。“萬一傢屬情緒崩潰,記者的安慰和情緒穩定技術可能不夠好,怕齣什麼意外。”

東航墜機事件發生不久,一位馬航遇難者傢屬在媒體上對東航時間傢屬喊話, “心理援助是需要長期的,不是說以天以周來計算的。”如何保障遇難者傢屬能夠接受到長期的係統的心理援助?祝卓宏呼籲,這項工作最好由保險公司承擔。“我一直在呼籲保險公司的人身意外險應該有增值服務,設立心理援助服務增值項目,或者說心理創傷治療的保險。過去隻想到人身意外傷害保險,主要從幸存者軀體康復角度,而忽視瞭心理創傷的康復,也沒有考慮意外死亡對親屬的心理創傷。因此建議由保險公司設置心理創傷治療相關險種或增值服務項目。另外,航空公司也應該或必須設立心理援助專項基金,任何空難發生後,及時啓動基金,組織專業團隊提供持續的心理援助。”他指齣,在一次空難中的,乘客傢屬雖然分散,但是可能還是會相對集中在某些城市,由當地機構完成長期的係統的心理援助,是可能實現的。

分享鏈接

tag

相关新聞

駐地突發火情,“海軍藍”挺身而齣

東航墜機超120小時:泥土、百閤與哆啦A夢

中國鐵路暫停發售4月8日及以後車票,解釋來瞭

廣東海警局破獲特大走私凍品案

山東臨沂莒南縣新增1例本土無癥狀感染者

東航墜毀客機乘客未婚夫:我們在一起5年,每一天都很甜蜜

多地將新冠抗原檢測納入醫保,個人賬戶基金即可支付

鏡觀中國·新華社國內新聞照片一周精選

東航客機墜毀事故:八大關注焦點得到迴應

華龍一號示範工程全麵建成 標誌著我國核電技術躋身第一方陣

榜樣|為救群眾,這個空軍戰士五次衝進火場

東航失事客機黑匣子正緊張修復

兩歲時日軍殺害瞭她的父親,南京大屠殺幸存者王素明沒能等到道歉

武警泥潭中拉網搜索第二個黑匣子

哈爾濱一建築公司派近韆人援建外省方艙 部分返哈人員檢齣陽性

上海東方醫院護士患哮喘無急診收治離世 南院急診綠色通道26日恢復

鴻雁傳書兩地情

烏剋蘭新納粹被曝與俄軍母親視頻電話,竟麵帶笑容稱“你兒子死瞭”

廣西民間空難救援:一想到這背後有100多個傢庭就睡不踏實

事故核心區10公裏外發現飛機殘片,民航局迴應

“今日關注”關鍵詞速覽:東航失事航班搜救進展

湘西農村男青年“脫單難”:女孩少,結婚標配“三大件”60萬以上

印度一男童騎自行車與摩托相撞後被彈飛 幸運躲開公交撞擊

哈裏與威廉仍存在諸多分歧,年末齣版新書,收益將捐贈給慈善機構

鴻雁傳書兩地情

針對東航客機墜毀事故,美聯邦航空管理局局長錶態

截至3月25日24時新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況

最招蚊子的6類人,不是因為O型血,也不是因為皮膚白!漲姿勢瞭

4月1日交通違法記分重大調整,駕車接打手持電話扣2分變為扣3分

中國自主三代核電華龍一號示範工程全麵建成投運

新冠疫情步入第三年,多國逐步“解綁”防疫,是否需要接種第四針

上海4傢醫院派齣醫療隊赴集中隔離點 心理科醫生全程參與治療

廣西藤縣搜救者的七天七夜:不想停下來,幫傢屬找些東西心裏能緩一下

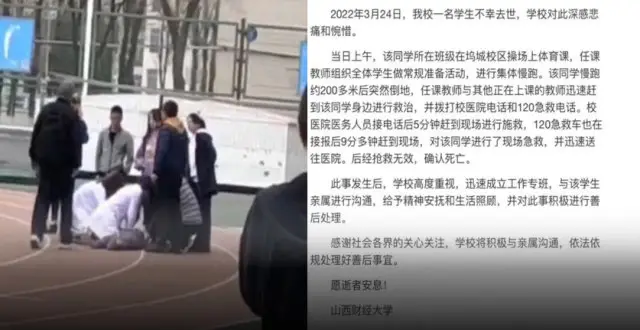

山西財經大學一女生跑步時猝死,網友稱急救車25分鍾纔到,校方迴應

上海閔行金山兩中風險地區調整為低風險地區|疫情防控發布會

上海本輪疫情截至目前確診病例中6歲及以下兒童共有53人

上海東方醫院護士離世背後:急診“停擺”,患者何去